1. 數字資產的分類和終極價值來源

關于數字資產的分類目前沒有統一權威的定義,在監管、學界、從業者之間的爭論亦頗多,比如很多從業者認為比特幣或門羅幣可以作為貨幣被使用,然而主要國家的監管層幾乎無一承認這一點。再或者一些實用類通證(Utility token)是否屬于證券,監管和項目方之間的爭論也從未停止過。暫不論具體案例應該如何分類,綜合各方觀點,目前主要的可分類屬性包括:

● 私人貨幣,即一種沒有主權背書但交易對手方互相認可的交易中介

● 記賬單位,可以用來度量商品或服務價值的工具

● 虛擬資產/商品,一種可以被法幣計量,預期可以帶來經濟利益或經濟效用的數字資源,可以作為價值存儲

● 證券型代幣,本質是證券的電子化證明,可以是股票類,也可以是債權類

如果說將數字資產分類主要是監管規則制定或學術界的問題,但更重要的是,無法清晰的觀察和計量數字資產的價值捕獲,是很多機構投資者對這一領域望而卻步的主要原因。

這一點并不奇怪,即便是在1602年就誕生了第一支現代股票,但如今被普遍接受且看上去并不復雜的現金流折現(DCF)估值法也是在1960年代以后才被廣泛使用。

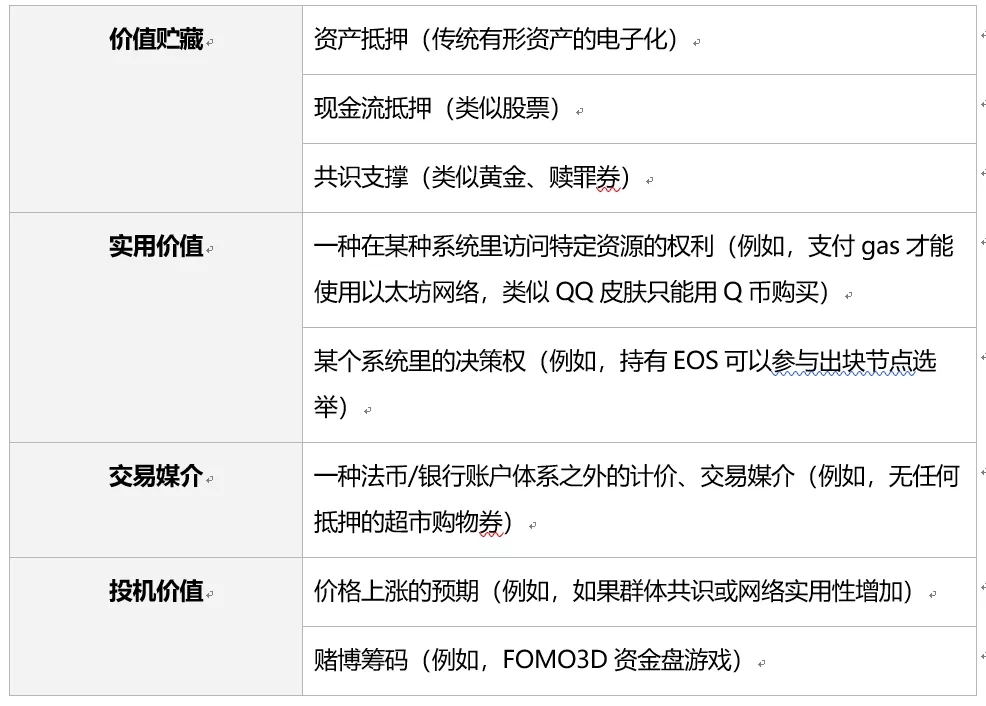

鑒于很多數字資產身兼多重屬性,傳統的估值方法很難簡單套用,我們可以總結出數字資產的核心的價值捕獲主要有以下四大分類,八種來源:

表格1:數字資產價值來源分類

以上任何一種方式都可以滿足特定的需求,從而創造價值,從而賦予數字資產/虛擬貨幣/數字通證終極價值來源。

價值貯藏(Store of value)分類中,資產抵押和現金流抵押的數字資產的本質是傳統債權類、權益類資產的數字化,估值可在相應的傳統估值模型中稍作修改:

增加溢價:區塊鏈技術能帶來優于傳統資產的部分,包括減少資產交割的對手方風險,降低金融清結算成本等帶來的溢價;

減去折價:區塊鏈技術增加的風險,如智能合約的安全性、特殊的攻擊方法(如51%攻擊)等帶來的折價。

此外,亦有使用成本法對數字資產進行估值的案例,類似原油、黃金等商品經常采用的估值參考法,不過問題在于很多工作量證明(PoW)的數字貨幣的成本是隨著參與者變化而動態變化的,成本估值法很難擁有長期參考意義。

對實用價值(Utility value)部分,一種可以借鑒的方法是貨幣數量理論,即:

某區塊鏈網絡的總經濟效用=物價水平*數量服務總量=代幣價格*代幣流通量*代幣流速(一年內被易手的次數)

變換等式可得:

代幣價格=網路總經濟效用/(代幣流通量*代幣流速)

貨幣數量理論估值法是目前比較容易被市場接受的方法,不過這個估值方法的核心問題是我們必須先估算出網絡總效用的經濟價值(相對類比法),以及計算出相對準確的代幣流速,可能會與本網絡的實際情況產生較大的誤差,或許需要輔助其它絕對估值法(例如NVT及其變種法,梅特卡夫網絡價值法)進行校正。

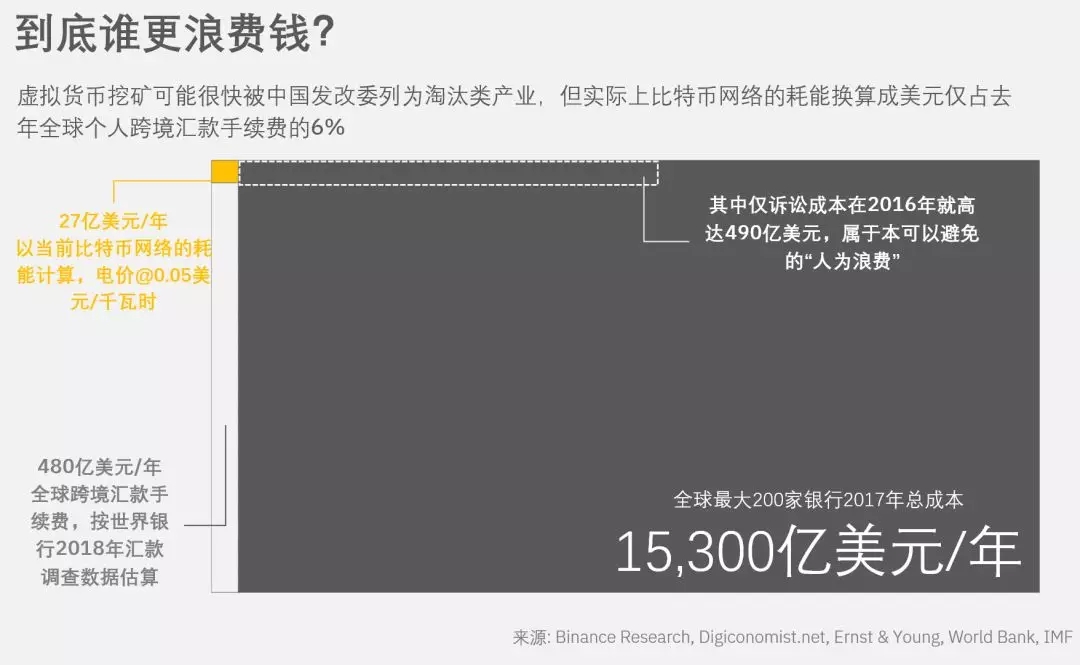

對于交易媒介(Medium of exchange)的價值可使用類比估值法,比如假設或統計全球有多少轉賬或貿易量使用數字貨幣,然后對其需求量進行倒推。

投機價值(Speculative value)分類下數字資產的定價則更加復雜,是在理性投資人的假設上進行分析,還是從行為金融學的角度去分析,歷來在傳統金融市場里都尚無統一的聲音。

具體估值方法并不是本報告的討論重點,且與傳統金融市場一樣,計算資產價格時取的一些參數很大程度上基于對未來的預期假設,本報告我們僅將再舉出兩個具體的案例以便直觀感受為什么數字資產的價值不僅僅是看不見摸不著的“共識”,而是實實在在的“錢”。

案例1:作為交易媒介的價值捕獲

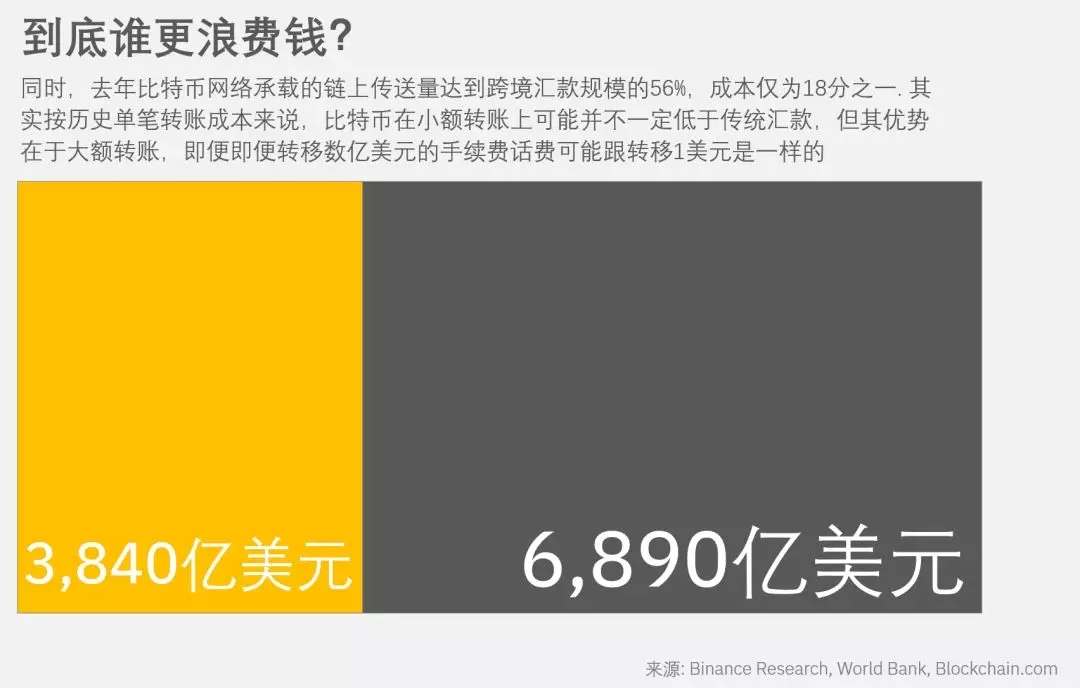

2018年全年比特幣網絡承載了價值3840億美元的鏈上轉賬,世界銀行統計估算2018年全球跨境匯款總金額為6890億美元。相應的為了維持比特幣這個網絡的運轉,2018年挖礦電力消耗約為27億美元,而全球跨境轉賬手續費480億美元。

即比特幣網絡僅用18分之1的成本,承載了全球跨境匯款規模的56%的交易量,降低了成本,提高了效率,同時也創造了價值。同樣的邏輯還可以延伸到其它區塊鏈網絡,比如以太坊,比特幣現金或者恒星幣,他們的網絡維護費用將比比特幣更低,可能只有數十甚至數萬分之一。

以上我們簡要探討了大部分數字資產/數字貨幣的終極價值來源,在此價值存在的基礎之上,接下來我們將從金融市場投資實務的角度分析為什么金融投資機構應該配置加密數字資產。

版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。