春節期間,中文媒體熱播廣州陳小平用瘧疾治療癌癥的新聞。有人欣喜若狂,“厲害了,我的神醫”;有人若信若疑,“有最好,不過不像真的”;有人嗤之以鼻,“騙子又來了”。“不能為騙子站臺”的聲音與“支持神醫”的意見此起彼落。

《賽先生》發表浙江大學生命科學研究院教授王立銘獨家撰文,不用標語口號,擺事實、講道理,仔細剖析,與讀者共享,由讀者自行判斷這是合理探索的一步,還是一次低水平糊弄甚至欺騙。

撰文 | 王立銘

這幾天,有一個來自科學界的新聞刷屏了。中科院廣州生物醫藥與健康研究院的陳小平研究員(下文均稱陳小平),在中科院SELF論壇一場公開演講里介紹了自己的研究工作——利用瘧原蟲成功治療晚期癌癥患者。腦洞這么大的研究思路,又是如此重要的臨床進展,網友們的評論也是花式贊美和支持。

如果你還沒來得及看視頻,我先幫助你簡單總結一下相關的內容:

陳小平在早年學習期間,偶然發現世界范圍內瘧疾發病率和癌癥死亡率的地理分布圖,似乎存在負相關的關系,萌生了“瘧疾也許能治癌”的初步想法;

后來,他們團隊在小鼠模型中研究發現,引發瘧疾的瘧原蟲能夠顯著抑制腫瘤生長,而且還研究了背后的機制,可能是通過激活小鼠的免疫系統機能;

過去兩年,他們團隊在幾個醫院開始了利用瘧原蟲治療晚期癌癥的臨床試驗。在演講公開的十個病人的數據里,有五個“有效果“,兩個“好像已經治好了”,成效可喜。

這么看是不是確實很靠譜?很激動人心?八竿子打不著的瘧疾和癌癥居然有著隱秘的關系,一位中國科學家借此產生了一個天外飛仙的抗癌思路,還取得了初步成功,這個思路居然還暗合“以毒攻毒”的古老智慧!

請容我說一句,

且慢。

在急忙歡欣鼓舞,甚至急忙前往尋醫問藥之前,我想,幾個非常關鍵的問題值得先考慮下。我會花點時間,給你慢慢道來。

理論基礎

首先,我們看看陳小平整個研究的理論基礎是不是牢靠。

也就是說,瘧疾發病率和癌癥死亡率,真的存在負相關的關系么?

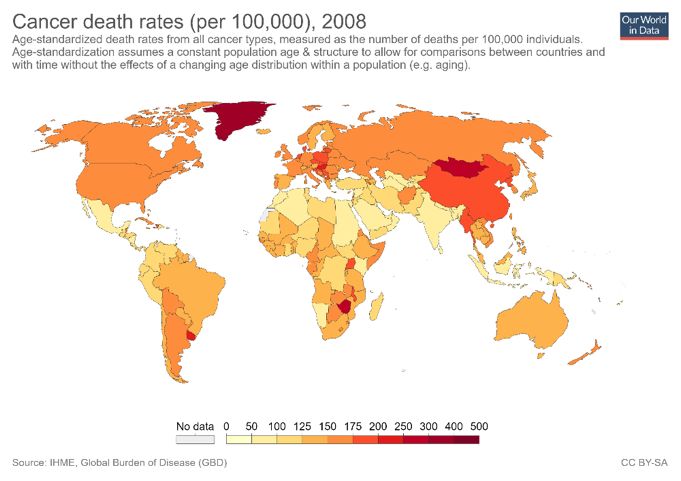

我看到,陳小平的演講當中,用了這么一張圖,來說明兩者的負相關關系。

初看好像合理,左邊圖里顏色深的部分(也就是瘧疾高發地區),往往在右邊圖里比較淺(癌癥死亡率低)——特別看非洲、中東、印度那里,對比非常醒目。

好像確實瘧疾發病率高的地方,癌癥死亡率低!

但是我可以很有把握的說,陳小平的演講,用了一張假圖。

右邊這個圖我不知道本來是什么用途,但它偏偏完全不可能是癌癥死亡率圖。圖上的顏色深淺也根本不代表癌癥死亡率的高低(其實你放大看看就能看到,它代表的是20個不同的世界區域的劃分)

請注意,全世界范圍內,美歐澳那幾個地方確實是癌癥高發的熱點區域(這主要是受人均壽命提高的影響,癌癥的發病率隨年齡增加快速上升)。但是考慮到這些國家醫療水平的因素,癌癥死亡率遠遠不是全球最高的。

作為證據,下圖是我找到的2008年全球癌癥死亡率(年齡矯正后的數據,來自美國華盛頓大學健康指標與評估研究所IHME)。你自己可以看看和陳小平用的圖,區別有多大。

從這個信息出發,我得到的第一個信息是,陳小平研究的最初開端,很可能是一個讀圖錯誤,一個歷史的誤會……

不過,話說回來,演講用了一個完全錯誤的圖,是不是就一定說明,陳小平所說的瘧疾發病率和癌癥死亡率的負相關關系,根本就不存在呢?

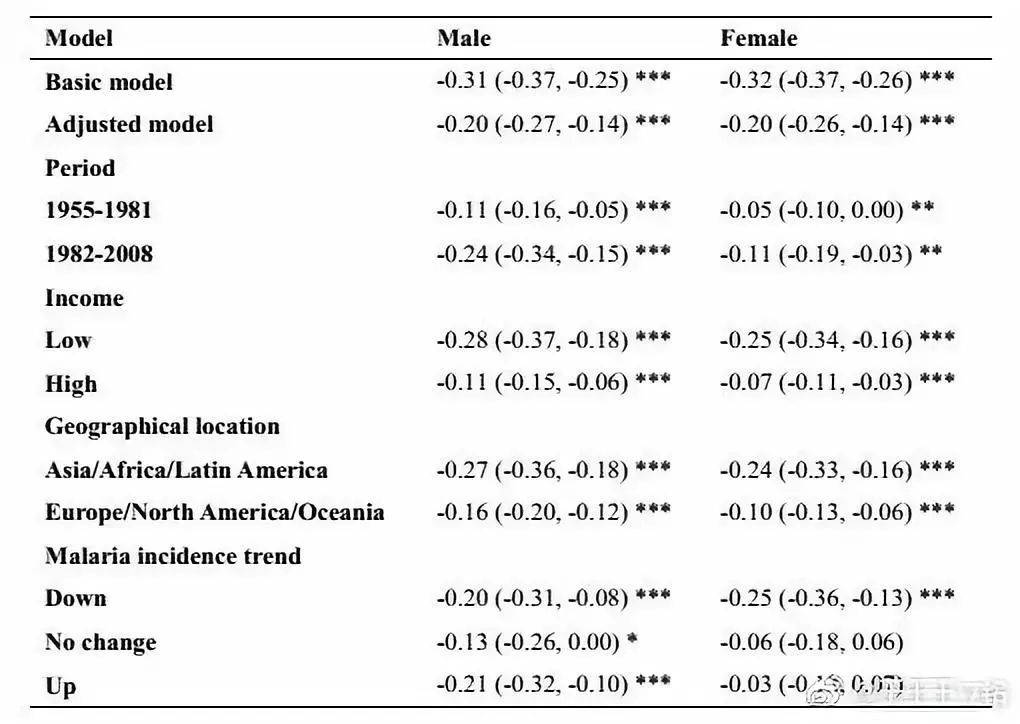

倒也不能。嚴謹起見,我去閱讀了陳小平2017年發表的論文(Qin L et al Infect Agent Cancer 2017)。他在演講中提到過這個研究,認為這項統計學研究證明了兩者之間的負相關性。

簡單來說,上面這個表格呈現的是五十多個國家當中,瘧疾發病率和癌癥死亡率隨時間變化的趨勢,有沒有負相關。

通俗來說就是,一個國家如果瘧疾發病率持續下降,那癌癥死亡率是不是持續上升,或者反過來。

順便說一句,這個比較方法,其實比陳小平演講中提到的,比較不同國家之間瘧疾發病率/癌癥死亡率的辦法,要更可靠一些。因為相對來說,這個方法更好的控制了不同國家制度風俗衛生系統等因素的影響。在這里我還要澄清一下很多人的一個誤解。陳小平的研究確實使用了年齡矯正過的癌癥死亡率數據,已經排除了因為某些國家衛生和經濟發展落后、瘧疾發病率高、人均壽命低,所以相應的癌癥死亡率也低的可能性。

但結論如何呢?

整體而言,兩個趨勢之間的負相關性是非常微弱的。瘧疾發病率變成原來的2倍,癌癥發病率只會降低10%左右;瘧疾發病率就算是上升10倍(這是一個非常可怕的如果),癌癥發病率降低到原來的60%多。兩個數值分別取對數之后計算,就得到了上圖所示的約-0.2的回歸系數(具體計算方法可以查閱論文內容)。

但是請注意,有另外兩個重要因素,我們是必須考慮在內的:

在瘧疾流行的地區,抗瘧疾藥物,比如奎寧和青蒿素的使用自然也更加廣泛。而一直有人猜測這兩種藥物可能本身就有抗癌效果,也有一些相關的研究(可以參考這個新聞:https://www.fiercebiotech.com/research/new-insight-into-why-malaria-drugs-work-against-some-cancers-could-boost-drug-development)。因此,陳小平觀察到的微弱的負相關性,也可能不是瘧疾高發、而是抗瘧疾藥物使用的結果;

已經有充分研究證明瘧疾可以顯著增加某些癌癥的發病,特別是Burkitt’s Lymphoma(可以參考:Moormann and Bailey Curr Opin Virol 2016)。這種淋巴癌的高發地區也確實和瘧疾流行地區高度重合。考慮到這個更加確鑿的致病風險,瘧疾和癌癥死亡率即便真的有微弱的負相關關系,利用起來也需要非常審慎才行。

總結上面的討論,我想可以比較穩妥地推斷:

陳小平演講中提到世界各地瘧疾發病率和癌癥死亡率負相關的時候,使用了有錯誤的圖表;

陳小平2017年的統計學論文,并不能很好的支持隨著時間變化,瘧疾發病率和癌癥死亡率變化趨勢相反的結論;

瘧疾發病率和癌癥死亡率即便真的存在微弱的負相關關系,也需要進一步考慮瘧疾致癌、以及抗瘧藥治療癌癥的重要干擾因素;

因此,至少陳小平研究的理論基礎,本身就是有問題的。

臨床數據

理論基礎有問題,是不是后面的整個研究都不值得一駁?

也不是。

必須承認,理論依據有瑕疵,本身并不必然說明研究內容就一定不對。科學史上陰差陽錯的發現多的是,甚至極端一點,為了證明一件事展開研究、最后反而把它推翻了的例子也比比皆是(比如著名的邁克爾遜莫雷實驗)。

在瘧疾抗癌這個案例里,我們還是得針對研究內容本身展開分析才好。

我們繼續追問。

第二,在陳小平的臨床研究里,瘧原蟲真的治療癌癥了么?

我的看法是,很可疑。

陳小平在演講里聲稱,已經有三十多個病人在接受瘧原蟲治療,并且“已經看到效果了”。最強有力的證據是,十個最早的患者當中,五個有效,兩個甚至“好像已經治好”了。

是不是真的呢?

陳小平這項臨床研究的數據尚未公開發表。不過,陳小平在演講里公開了一張統計圖。

必須說明,這張圖不是嚴肅的臨床試驗結果分析,缺少很多必要數據。這一點當然可以理解,畢竟陳小平并不是在嚴肅的學術場合討論數據、而是在進行公眾演講。

不過既然陳小平主動公開了部分信息,我們自然可以對此展開一些分析。而且你會看到,僅僅根據這點信息,我們也能看出很多東西了。

首先解釋一下背景信息:怎么評估一種抗癌藥物的有效性?

這個問題當然是非常專業的,一兩句話很難概括完整。就簡單說一點點吧,抗癌藥物最重要的金標準,是看是不是能夠有效延長患者的生存期,這就是所謂總生存期的指標(OVERALL SURVIVAL, OS)。大部分癌癥藥物最終獲得上市批準,需要提供OS的信息。不過在很多臨床試驗里,OS難以快速衡量(畢竟很多患者會活好幾年幾十年,而臨床試驗一般也就幾個月到幾年)。所以在臨床試驗、特別是早期臨床試驗當中,研究人員會用一系列替代性的指標作為分析依據。

這其中可能最重要的一種叫做客觀緩解率(OBJECTIVE RESPONSE RATE, ORR)。在較短的期限內衡量癌癥藥物的療效,ORR是最常用的指標之一。

所謂ORR,衡量的是在臨床試驗過程中,有多少患者的腫瘤,在接受治療后出現了完全的(完全緩解,COMPLETE RESPONSE, CR,一般標準是每個病灶都要縮小到1厘米直徑下)或者是部分的縮小(部分緩解,PR,Partial Response,一般標準是腫瘤直徑縮小50%以上)。

與之相對應的,如果患者的腫瘤持續增大,超過20%,被認為是疾病進展(PD),也就是說治療無效。如果患者的腫瘤變化的情況,在進展和緩解之間,叫做疾病穩定(SD)。

當然必須說明,這僅僅是最膚淺的一點背景信息。臨床數據分析是個特別復雜的工程,什么時候測量腫瘤的尺寸,怎么測,測幾次,用哪一次的數據,都是需要事先制定方案嚴格執行的。這樣一刀切的操作當然會帶來一些不可避免的誤判。但真實世界里,每個病人的情況千變萬化,必須有一個一碗水端平的客觀評估標準,才能保證臨床研究的有效性。

根據這些信息,我們再回頭看看陳小平提供的表格。

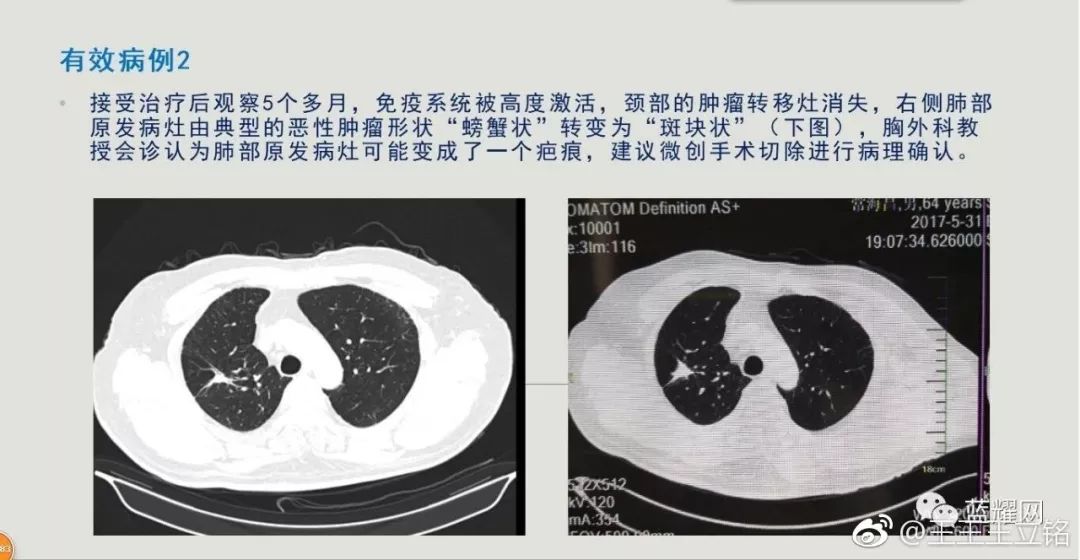

十個患者,五個注明了PD(疾病進展),三個SD(疾病穩定)。還有兩個標綠的患者,沒有說明CR/PR/SD/PD的情況,是單獨用文字解釋的,就是陳小平演講當中提到的“可能已經治好”的病人。

我們首先就來看這兩個最鼓舞人心的案例。

我接下來會說明,這兩個患者,根本不能被當做瘧原蟲治療有效的案例看待,更不要說當作“可能治好”的案例來大肆宣傳了。

先看左邊那個標綠的患者。

陳小平演講中解釋,這個患者用瘧原蟲治療之后,腫瘤形狀變化,因此用手術切除,無病生存至今。

這當然是好消息!

但是這個案例的治療,能歸功于瘧原蟲療法么?

不可以!

在正規的臨床試驗分析當中,這個患者在停止瘧原蟲治療、接受腫瘤切除手術的時候,就已經不能看作是瘧原蟲臨床試驗的成員了(術語所謂的出組)。對他的療效評估,正確的做法是在這之前就檢查腫瘤尺寸,并且按照CR/PR/SD/PD的類別歸類進行數據分析。(從上圖非常有限的信息看,這位患者歸類更大的可能性是SD)。

這是為什么呢?

道理其實不難理解。在真實世界里,癌癥病人往往面臨多種治療方案的選擇,而且往往需要多種方案組合治療。這個當然無可厚非。但是這種操作給客觀評估一種新療法的作用增加了困難(很簡單,功勞到底算哪一種方法的?)。

因此在早期臨床試驗中,一般會要求患者只接受一種治療方案。陳小平他們的臨床試驗也有同樣的要求,入組患者不能同時接受別的治療。這一點在中國臨床試驗注冊中心的數據庫里也有體現。

所以當一個患者決定脫離這種待評估的治療方法(瘧原蟲治療),轉而使用另一種療法(微創手術)之后,就不能再作為一個有效的數據點了。否則以此類推,如果接受瘧原蟲治療的患者,同時偷偷吃了別的化療藥、打了CAR-T、甚至是請了氣功大師給自己發功,還真的看到腫瘤縮小了,看到的效果算誰的?

這個道理不難理解吧?

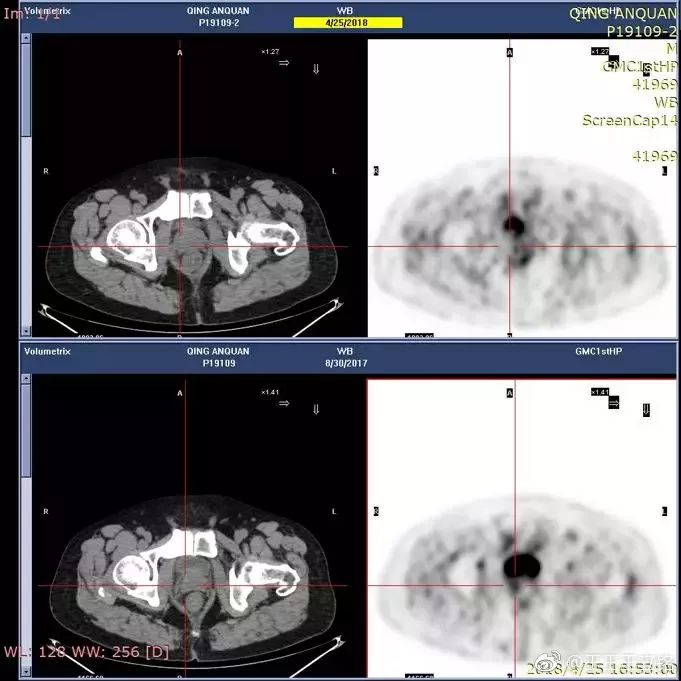

我們再說右邊那位標綠的患者。

陳小平在演講中也提到了,這位患者瘧原蟲治療結束幾個月后發現,雖然腫瘤大小沒變,但是PET-CT結果提示腫瘤代謝活性消失。腫瘤代謝活性消失,提示癌細胞可能正在緩慢死亡,這當然也是非常大的好消息。

但是這個患者能算被瘧原蟲療法“好像治好”了么?

對不起,這個例子也很成問題。

第一個問題是和上面一樣的:這位患者在結束瘧原蟲治療幾個月之后看到的結果,你怎么就那么肯定是瘧原蟲導致的?這個患者在此期間接受別的治療了么?根據演講內容,這位患者之后回了老家生活,那瘧原蟲臨床研究團隊能對這位患者的用藥情況精確追蹤么?這些信息陳小平并沒有提供,只能存疑。

第二個問題是,所謂“腫瘤代謝活性消失”,當然是一件好事,也是臨床研究中應該追蹤和分析的有效數據。但是請注意,在這10位患者的數據當中,其他八位患者是用SD/PD——也就是簡單的腫瘤大小指標——進行衡量的。而如果套用同樣的標準分析這位患者的PET-CT圖,他大概率是

屬于SD類別。那問題就來了,為什么不同的患者沒有使用同樣的分析標準呢?

說到這里我們就可以小結一下了,至少從這非常有限的十個數據來看,瘧原蟲療法的效果根本不是五個有明顯的效果,兩個可能治好!

首先,兩個“可能已經治好”的案例,如果稍微嚴格一點評估,可能都屬于SD(疾病穩定)的組別。那么這十位患者更應該被定義為五個PD(疾病進展),五個SD(疾病穩定)。如果真要較真一點計算治療方案的有效性,也就是ORR,是0%……(當然,如此有限的數據信息是不足以支持任何ORR計算的,在早期臨床當中也并不需要,僅給讀者做個操作演示)

其次,即便我們放寬標準,認為疾病穩定也可能是治療的結果,也不能簡單粗糙的把五個SD患者直接叫做“有比較明顯的效果”。在臨床試驗評估的短暫時間內,即便是晚期癌癥患者,癌癥病灶不持續快速增大的情況也比比皆是。因此需要追問的問題是,陳小平是根據什么比較,認定這五個SD患者是屬于治療有效的情形的?他們有沒有和真實世界數據進行比較(也就是接受其他治療、或者沒有接受治療的同類型癌癥患者的數據)?

第三,特別要提醒的是,“治好”這兩個字是無論如何不能隨便使用的。在臨床實踐中,一般只有癥狀完全緩解(也就是上文提到的CR)、并持續五年的病例,才能成為臨床治愈。在陳小平的故事里,這兩位患者確確實實看到了曙光(暫且不論曙光到底是不是瘧原蟲的功勞),但是距離完全緩解尚且距離很遠,更不要說臨床治愈了!這種輕率的說法,會給患者帶來虛假的希望和不必要的情緒負擔。我們后面再展開討論這一問題。

說到這里,陳小平提供的臨床信息,我已經分析的差不多了。

但是你可能還有兩個疑問:

這兩個問題都很好。

我們先說第一個問題。

沒錯!評估一個癌癥療法,特別是一個革命性的新方法,十個數據點確實太少太少了。想要全面評估,更多的患者數據是必須的。這一點我們也討論過了。

但是拿著遠不足以說明問題的十個數據在大眾平臺上聲明療法有效,還出現了“可能已經治好”的患者案例,并且加上“殺死癌癥”“癌癥疫苗”美名引爆互聯網的,不正是陳小平么?

需要更有耐心,需要更保守更穩妥,需要等更多數據再評價,再宣傳,再公開招募更多的受試者的,不是批評者,而是陳小平,對不對?

反過來說,既然宣傳已經是這么火熱,那么給潑潑冷水,防止更多人被誤導,是不是就特別必需了?

我們再說第二個問題:不管療法到底如何,給走投無路的患者提供一個選擇是不是好的?

這個看法不光你會有,陳小平本人其實也是這么說的。

但是這個說法其實是問題很大的。

用常識你就可以判斷,世界上大多數醫療騙局都是這個套路:反正你也沒辦法了,干脆死馬當成活馬醫。權健這么說,氣功大師這么說,祖傳神醫也這么說。

平心而論這個說法的說服力是很強的。它很好的利用了癌癥患者焦急無奈絕望的心理,和對醫療知識的不熟悉,趁虛而入。我捫心自問,真的有這么一天,我自己也不一定扛得住誘惑。

而這,恰恰也是為什么各個國家對醫療產品的上市和應用,都有嚴格的監管程序!

恰恰是因為患者在很多時候沒有做出理性判斷的知識和情緒,所以國家動用專業力量,來幫你做最后的把關。

幫你評估這個產品是不是真的合法,是不是真的安全有效。是真的提供了最后的救濟和希望,還是在利用你的恐懼謀財害命。

那么瘧原蟲療法是不是這種情況呢?

我不想做任何沒有根據的推斷。從能查到的資料看,陳小平他們公司做的臨床試驗都是合法合規的,有倫理批件,在正規醫院進行,臨床試驗有備案。這個必須要說明。

但是,有一個細節讓我有點不太踏實。

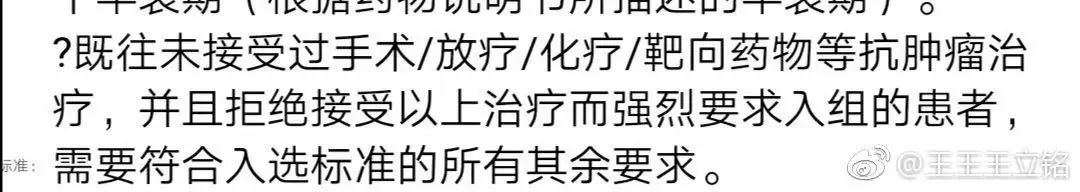

他們臨床研究招募病人的條件,根本不是陳小平所說的其他任何方法無效,走投無路!甚至,在他們2017年開始的一個臨床研究中,還有這么一條(信息來自中國臨床試驗注冊中心的數據庫):

也就是說,哪怕一個患者剛剛發病,任何正規治療都沒有進行(包括手術和化療),只要他“強烈要求”,就可以進行瘧原蟲試驗!(一個很有趣的對比是,在同一團隊提交在www.clinicaltrials.gov的英文臨床試驗說明里,卻沒有“強烈要求”這一條。)

這是種非常讓人難以理解的操作。只需要用常識就可以判斷,這個條件給誘導更多的患者加入臨床試驗留了多大的空子——甚至是那些剛發現疾病、本來應該接受各種正規治療方案的患者。我很好奇,在目前接受瘧原蟲治療的患者當中,有多少是這種情形?他們當中有多少,如果早點開始正規治療,可能癌癥真的已經治愈或者明顯得到控制了?他們當中又有多少,可能被瘧原蟲療法耽誤了治療?

生物學機制研究

討論了原初的理論依據,討論了最近的臨床信息,我們最后再來看看這當中生物學機制的研究。這部分專業性更強,因此我留在最后一部分。

我們來審查一下,雖然立項依據存疑,臨床結果存疑,那么這項研究徹頭徹尾就是無稽之談么?

公道的說,也不一定。

陳小平的這項研究,從原理上說,是用瘧原蟲引發患者全身性的免疫反應(高燒就是一個證明),然后寄希望于這種免疫反應能夠幫助人體殺傷腫瘤細胞,治療癌癥。

這部分工作,部分發表于2011年的PLOS ONE雜志(Chen et al PloS ONE 2011)。

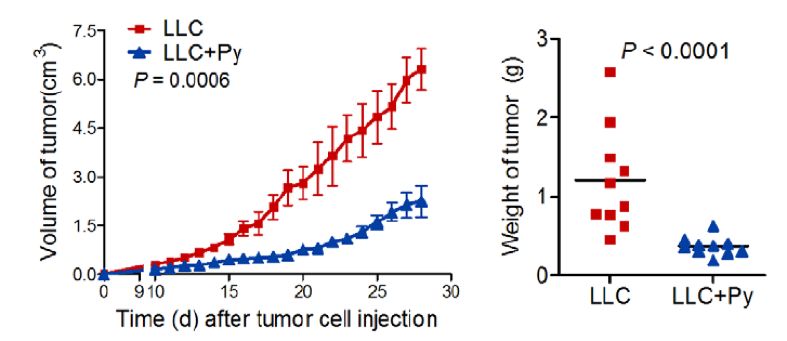

簡單來說,陳小平團隊發現,如果給小鼠接種癌細胞的同時也注射一些攜帶瘧原蟲的紅細胞,那么腫瘤的生長會受到明顯的抑制。他們也分析了幾個免疫學指標,發現這些小鼠體內的天然免疫和獲得性免疫系統都被激活,因此推測免疫系統的激活殺傷了癌細胞。

這個現象本身其實并不奇怪。一種高毒性病原體的入侵理所當然的會激活動物身體的免疫系統;而免疫系統也確確實實能夠殺傷癌細胞。

其實說白了,這就是最近幾年火熱的“癌癥免疫”的思路嘛。

熟悉新聞的人應該還記得,2018年的諾貝爾生理或醫學獎,就發給了開啟”癌癥免疫療法“的兩位科學家。他們的貢獻,就是幫助人類找到了一條對抗癌癥的革命性道路:通過重啟免疫系統的功能,殺傷人體癌細胞,治療癌癥。

更重要的是,在他們的研究指引下,好幾種癌癥免疫藥物(特別是著名的O藥Opdivo和K藥Keytruda)已經上市,并且在好多不同的癌癥類型當中都取得了很好的效果。

這種癌癥免疫藥物,和瘧原蟲抗癌,有關系么?

不是沒有可能。

癌癥免疫療法這個思路,最早的發軔,可以追溯到100多年前。

19世紀末,美國醫生威廉·科利(William Coley)偶然發現某些癌癥患者在出現細菌感染、嚴重高燒之后,癌癥居然奇跡般地消失了。這個現象也把科利醫生徹底帶上了一條全新的治療道路。他自己制備了很多治病細菌的培養液(所謂”科利毒素“),給不同的癌癥患者接種,試圖重現高燒殺死癌癥的奇跡。據說,他可能在數百位患者身上做過類似的嘗試,還頗有一些患者的腫瘤出現了緩解甚至治愈。

只是由于這種操作可控性非常差(每個患者需要注射的劑量次數都不一樣),安全性也很差(持續高燒對于很多癌癥患者是致命的),科利醫生又始終無法解釋他的治療效果是因何而來,所以慢慢就被新興的放射性治療和化療藥物給取代了。直到最近二十年,人類才徹底搞清楚這背后的機理,并且開發出了全新的革命性藥物——也就是上面提到的癌癥免疫藥物。

說到這,你可能已經意識到了:科利醫生在100多年前的嘗試,和陳小平如今的嘗試,其實從現象上看,是非常相似的。

他們都是用病原體感染人體(細菌 vs 寄生蟲),引發人體系統性的免疫反應(持續的高燒就是證明),然后期待這種系統性的免疫反應能夠幫助殺死癌細胞。

那這么說,陳小平的研究,機制上靠譜?

先等等。

我們先問一個假設性的問題:

在人類已經發明了更加可靠、安全和有效的癌癥免疫藥物,能夠更加特異的激活針對癌細胞的免疫機能,在不引發過度強烈的人體炎癥反應的前提下有效殺傷癌細胞的時候,如果讓你選擇,你還會主動放棄O藥和K藥,專門去給自己打一針劇毒細菌,用其實歷史更悠久、但是療效和副作用都難以控制的科利毒素來治病么?

你會么?

我猜你不會。

那如果,把科利毒素換成不光副作用難以控制,而且直到現在都還缺乏有價值的臨床療效信息(“五個有效兩個治好”的神話,我已經討論過真實性了)的瘧原蟲,你的選擇是什么?

這才是問題的關鍵。

陳小平關于瘧原蟲抗癌的小鼠模型研究,確有可能真實有效(盡管他們2011年的論文也有不少硬傷,我們下文提)。和科利毒素類似,瘧原蟲確實有可能恰好通過激發了某些患者體內的某種特殊的免疫反應,起到了治病的效果。

如果搞清楚這背后的機理加以利用,走出一條全新的對抗癌癥的道路也不是不可能。

而不是:

急吼吼地把這種生物學機制仍然幾乎是空白的研究推向臨床;

急吼吼地在臨床都還沒有得到什么有意義的信息的時候,就對著全國人民喊話“已經有五個病人有效,兩個病人好像治好了”;

急吼吼地在這個階段借機放出臨床試驗負責人的聯系方式,讓沒有太多醫學知識儲備的老百姓盲目的去加入其中!

這樣不對,那應該怎么做?

我們來做一個簡單的比較,看看真正的癌癥免疫療法是怎么一步步走到今天的吧。

看O藥的發明歷史,其中有幾個非常重要的節點(為了簡化討論,我省略了一些比較曲折地歷史變遷,請業內專家見諒):

十九世紀末,科利醫生發現細菌感染引起的高燒有時候能夠治療癌癥,但并不理解原因;

在二十世紀,伴隨著免疫學的研究,人類逐漸開始猜測,科利毒素的作用可能是激活人體免疫反應殺傷癌細胞;

上個世紀九十年代,日本人本庶佑發現小鼠如果缺乏一個名為PD-1的蛋白質,很容易患上自身免疫疾病。因此提示PD-1蛋白質抑制了免疫系統的功能;

世紀之交,華人科學家陳列平發現一個名為PD-L1的蛋白質也有類似功能,而且PD-L1在腫瘤組織高度富集,因此提示了一個可能性,就是癌癥細胞可能是通過PD-L1抑制了免疫系統的殺傷從而存活的;

世紀之交,本庶佑和合作者發現PD-1和PD-L1相互結合恰為一對。因此理論上說,如果能夠用一種藥物抑制PD-1或者PD-L1,都能起到重新喚醒免疫系統、殺傷癌細胞的作用;

又歷經超過10年的開發之后,2014年,一種針對PD-1的單克隆抗體藥物Nivolumab上市,這就是鼎鼎大名的O藥。

不知道你看到區別沒有?

在研究開始的時候,研究者們面對的其實都是一個簡單的、難以完全理解的現象——病原體引發的高燒可能能殺傷腫瘤。

但是從科利毒素到PD-1和PD-L1的發現,再到Nivolumab的開發和臨床試驗,人類用了一個多世紀時間,把一種復雜難解的、充滿不可控因素的原始毒素,變成了如今可以大規模生產和廣泛應用的革命性藥物。

陳小平做的瘧原蟲抗癌的研究,從發表的數據來看,確實存在一種可能性,那就是瘧原蟲感染可能激活了人體的天然或者獲得性免疫系統,從而對癌細胞產生了一定的殺傷效果。但是這種可能性仍然需要非常審慎的處理。比如說,他們2011年的研究并沒有比較瘧原蟲感染的抗癌效果是不是就比簡單的發一場高燒更好(如果不是,那為什么要用會帶來嚴重副作用的瘧原蟲);沒有比較各種毒性不同的瘧原蟲是不是同樣有效(如果確實是,那就沒有比較選用對人體傷害較大的類型);沒有研究更多的肺癌動物模型、更沒有測試其他的癌癥模型(如果沒有,怎么可以隨便在人身上測試其他種類的癌癥)…… 在這些機制問題得到嚴肅探究之前,輕率地開展人體實驗不是一個合理的選擇。

而且,退一萬步說,即便這種可能性得到了嚴格證明,在科利毒素誕生100多年后的今天,在人類對抗癌癥的技術、人類理解生命現象的能力已經鳥槍換炮的背景下,更應該做的,是就像上面講述的O藥發明歷程一樣,去深入去挖掘這背后的機理,搞清楚瘧原蟲究竟激活了人體的什么免疫細胞、如何激活、哪部分激活是有意義的而哪部分激活是非特異性的而需要避免的、最終引導我們開發出有效、安全的新藥。

說的更直白點,就是一種模擬甚至加強瘧原蟲抗癌效果、同時規避瘧原蟲強烈副作用的藥物。

而不是去簡單粗暴的模仿100多年前的科利醫生,直接把毒素往人體注射。

屠呦呦先生找出了青蒿素,那么今天的瘧疾患者就不需要再去用成捆的青蒿泡水了——那個又麻煩又沒有多少有效成分,可能還有植物毒素中毒的可能。

瘧原蟲的研究,難道不是應該也見賢思齊么?

最后的話

這些討論文章在微博發出后,收獲的主要是批評和謾罵,這個自不多說,我盡我的責任而已。在這里我吸收了幾位業內專家的意見加以修改再次發出。如果還有紕漏和錯誤,請大家幫我指出。

我的目的不是為了打倒誰,批判誰。

我的目的很簡單,希望對“瘧疾抗癌”歡欣鼓舞甚至躍躍欲試的人們,再多看看,多想想。希望瘧疾抗癌的研究,如果真的有那么一點點希望,也可以有機會做的更好更確鑿,而不是拔苗助長,殺雞取卵。

而且,即便被罵得體無完膚,幾條該說的警告,還是得說出來才好。

最后,祝終有一天,天下無癌。

文章頭圖及封面圖片來源:health.spectator.co.uk