第24屆聯合國氣候變化大會(COP24)的中國角舉行了應對氣候變化的邊會,會議由全球能源互聯網發展合作組織合作局處長孫連明主持,以“能源互聯互通應對氣候變化”為主題,從能源角度出發,探討解決全球氣候變暖問題的可行方法和必由之路,受到了廣泛關注。

“能源互聯互通應對氣候變化”邊會在“中國角”舉辦

美國環保協會張建宇博士、益鏈科技朱浩冰先生、國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心楊秀博士、國際能源署Caroline Lee等嘉賓參會,并在會上分享了能源互聯互通應對氣候變化的做法與經驗。

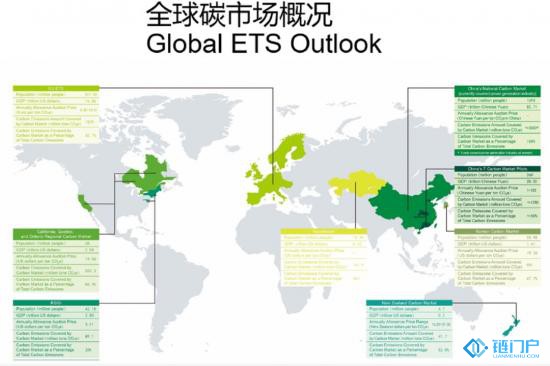

美國環保協會副總裁張建宇博士介紹說,目前全球范圍內有21個區域碳市場已經運行,涵蓋51個國家,州和省。這些碳市場覆蓋了全球碳排放總量的15%,世界經濟總量的50%。在中國,有7個碳市場試點,排放量約12.8億噸。

美國環保協會副總裁張建宇博士發言

通過介紹歐盟碳排放交易體系(EU ETS)、美國區域溫室氣體減排行動(RGGI)和加州、魁北克和安大略區域碳市場 (WCI),張建宇博士表示,碳排放交易體系(ETS)的聯動可以促進不同地區在溫室氣體減排方面的合作,降低減排成本,提高公眾對碳市場建立地點的認識。ETS還可以幫助實現大幅度的減排,大力促進能源低碳轉型。

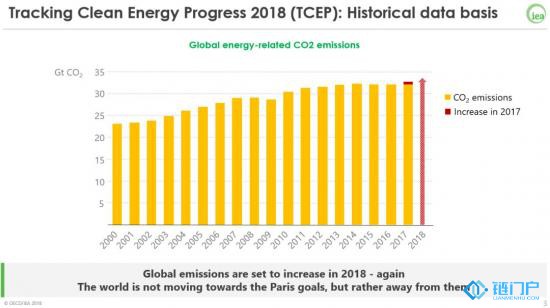

國際能源署能源政策分析員Caroline Lee在發言中談到,國際能源署估計全球溫室氣體排放量將在2018年再次增加。根據歷年全球溫室氣體排放量列表可以看到,在2014年至2016年期間,中國的碳排放量保持了穩定的水平,但在2017年有所上升(達到3250億噸)。這是一個令人不安的消息:我們不是在朝著《巴黎協定》的目標前進,而是正在遠離。

國際能源署能源政策分析員Caroline Lee發言

Caroline Lee提出,隨著可再生能源份額的上升,能源整合技術將變得越來越重要。提升碳價能夠幫助行業實現能源轉型,包括可再生能源、能效在內的各種配套政策與碳市場一起將發揮更大的作用。要實現《巴黎協定》的長期目標,就必須加快清潔能源的轉型,各國需要單獨和集體地確定和執行實現這一目標的政策。

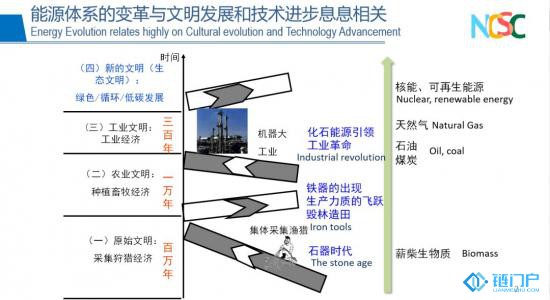

能源體系的變革與文明發展和技術進步息息相關,國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心楊秀博士介紹到。從百萬年前的原始文明到一萬年前的農業文明,從三百年前的工業文明再到今天的生態文明,技術引領著經濟發展開始走向綠色、循環和低碳的道路,同時也帶了能源技術的轉型,核能和可再生能源的使用,智能電網、儲能技術、節能技術……這些新興的技術讓能源消費實現從粗放低效到節約高校,能源生產從黑色高碳走向綠色低碳。

朱浩冰先生會上發言

益鏈科技董事長朱浩冰先生在發言中表示,氣候變化是人類社會面臨的安全威脅,是世界各國面臨的共同挑戰,益鏈科技愿意與全球有志人士一起努力,共同打造一個氣候能源友好型的全球生態氣候區塊鏈。

同時,他指出了目前全球減少碳排放面臨的三大挑戰,分別為缺乏可信的碳排放數據庫、碳交易不活躍以及全球公民對碳減排的關注參與度不高。

在益鏈科技構想的全球生態氣候區塊鏈中,基于區塊鏈的底層技術可以實現以下解決方案:

利用智能合約和數據挖掘的技術,建立一個全球可信的碳排放數據庫;建立碳排放交易所,降低碳交易門檻,提高碳交易活躍度;建立基于區塊鏈技術的個人碳激勵機制,增加日常生活與減排行為的關聯度,提高個人節能減排的積極性。

利用區塊鏈技術應對氣候變化,讓碳交易更加透明易追溯,實現能源互聯互通,推動能源低碳轉型,益鏈科技愿與各方攜手共進,在區塊鏈領域為全球氣候變暖問題治理作出貢獻。

專家點評:看似區塊鏈在碳交易領域中有很好的應用場景,但實施起來還是很有難度的,至于文中提到的要建立可信碳排放數據庫根本不靠譜,就數據層面就有很多的糾葛在里面,包括政治博弈、國家安全等,僅僅靠區塊鏈是很難解決的;碳交易所屬于特許經營業務,和各個國家的登記簿系統對接就很難,提高活躍度只能拉盤割韭菜了,但前提是看各國家的國企央企是否能放過你了,最后,一家企業是否能搞定全球這么大的一個課題只能說讓我們拭目以待吧

版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。