一輛汽車的碳排放來自哪兒?大多數人可能以為主要來自汽車行駛過程,但這只是冰山一角。中汽數據有限公司研發主任工程師孫鋅在接受記者采訪時表示,汽車行業的碳排放分為燃料周期和車輛周期,所以必須關注全生命周期的概念。

中國汽車技術研究中心發布的《中國汽車低碳行動計劃報告(2021)》表明,目前來自燃料周期的碳排放占汽車總碳排放量的70%以上,未來隨著電動化的普及,汽車行業碳中和的重點將從燃料周期過渡到車輛周期。

從全生命周期的角度,孫鋅提出汽車行業實現碳中和的8大路徑,認為我國應進一步加強汽車產業鏈碳中和解決方案的上下游聯動與系統集成,特別是電力、電池和材料供應商。

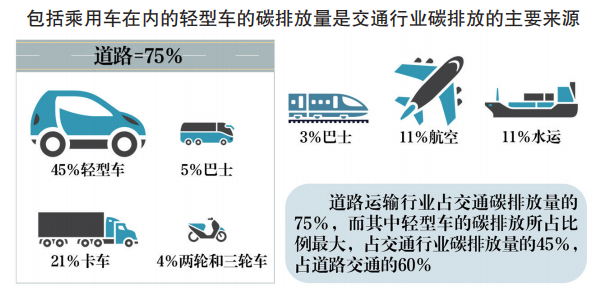

除直接行駛過程的碳排放,還有燃料上游、車輛上游的碳排放IEA(國際能源署)數據顯示,全球交通行業的二氧化碳排量逐年增加,碳排放是全球第二大排放部門,占25%。具體到交通行業內,道路運輸占行業碳排放量的75%,航運和水運占11%,鐵路占3%。可見道路運輸是交通行業碳排放的“大頭”。而在其中,包括乘用車在內的輕型車的碳排放所占比例最大,占交通行業碳排放量的45%。

制圖:劉偉龍

“同時,我國歷年交通行業碳排放數據顯示,乘用車的碳排放逐年增加,其增長也最快,2020年我國乘用車保有量達到2.28億輛,其中汽油車仍為最主要的燃料類型,保有量占比達96%以上。包括乘用車在內的輕型車碳排放是交通行業碳排放管理的重點。”孫鋅表示。

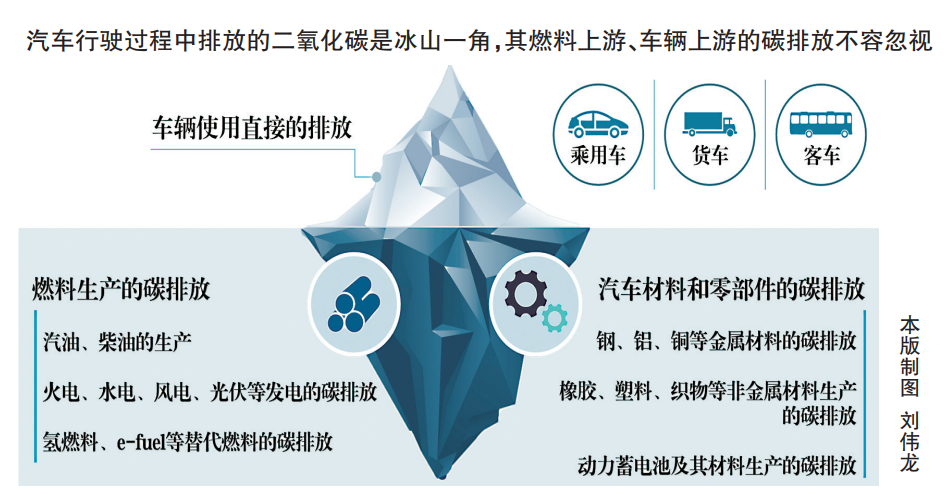

她強調,汽車行駛過程中直接排放的二氧化碳并不代表整個行業碳排放的全貌,只是冰山一角,冰山下面還應關注燃料上游、車輛上游的碳排放,即汽車行業全生命周期的碳排放。

一方面是燃料生產的碳排放,包括汽油、柴油的生產,火電、水電、風電、光伏等發電的碳排放,氫燃料、e-fuel(合成燃料)等替代燃料的碳排放等;另一方面是汽車材料和零部件的碳排放,包括鋼、鋁、銅等金屬材料的碳排放,橡膠、塑料、織物等非金屬材料生產的碳排放,動力蓄電池及其材料生產的碳排放。

“汽車全生命周期的碳排放不容忽視。汽車生命周期系統邊界=燃料周期(燃料生產+燃料使用)+車輛周期(材料、零部件、生產及維修保養)。以純電動車為例,電動車并非是零排放,而是排放的轉移。純電動乘用車有近50%的碳排放來自于車輛周期,我們預計未來其車輛周期的占比將超過90%。”孫鋅指出。

日前中國汽車技術研究中心發布的《中國汽車低碳行動計劃報告(2021)》公布了我國2020年在售乘用車的全生命周期碳排放量。《報告》統計了580款車型的碳排放量,其中包含汽油車392款,純電動車112款。數據顯示,2020年,我國乘用車車隊生命周期碳排放總量約為6.7億tCO2e(噸二氧化碳當量),其中燃料周期占比74%。在燃料周期所產生的碳排放中,絕大部分碳排放來自汽油車,占98%。

國際上,包括戴姆勒、沃爾沃、豐田、大眾、日產、寶馬等在內的車企都十分強調全生命周期實現凈零排放。如豐田在2015年發布了《豐田環境挑戰2050》,提出了3個二氧化碳零排放的挑戰,即挑戰新車、工廠、生命周期二氧化碳零排放,生命周期方面要在2030年將生命周期二氧化碳排放量較2013年削減25%以上。事實上,國際車企已經發起了全生命周期碳中和競賽,不少車企將實現全生命周期凈零排放的期限定在2050年。

“因此,汽車行業碳中和路徑應當覆蓋全產業鏈。”孫鋅認為,汽車行業面向全生命周期碳中和有8大路徑:電網清潔化、車輛電動化、替代燃料使用、材料效率提升、車輛生產能效提升、動力蓄電池碳排放降低、車輛使用能效提升和出行距離降低。

一是電網清潔化。中汽數據和國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心、中國電力企業聯合會等機構聯合預測,2050年以后,我國電網中的光伏和風電占比會大幅提升,均占30%以上,水電和核電比例保持在10%左右,火電占比降低在9%以下。整個發電碳排放因子到2060年會比現在降低97%。

二是車輛電動化。上述提到的《報告》預計,乘用車中的傳統汽柴油車將在2045年左右被淘汰;2060年純電動車占比約81%,氫燃料電動車占比接近10%。

三是替代燃料的使用。合理配置蒸汽甲烷重組制氫、煤氣化制氫、氯堿制氫、焦爐氣制氫、生物質制氫以及可再生發電電解水制氫等制氫工藝的結構占比,考慮未來以可再生發電電解水制氫為主,氫燃料生產碳排放因子比現在降低61%。

四是很多企業關注的材料效率提升問題。包括鋼鐵、鋁合金、銅和塑料等,隨著材料用能結構變化,生產技術創新以及循環材料使用比例的提升,兼顧電網清潔化,2050年和2060年車用材料的碳排放將比現在降低95%以上。

五是車輛本身生產制造階段的能效的提升。提升整車生產能效、兼顧電網清潔化,2050年和2060年單車生產碳排放將分別降低45%和55%。

六是動力蓄電池碳排放降低。隨著未來電池技術革新、能效提升和電網清潔化,預計2050年和2060年動力蓄電池生產碳排放將分別降低50%和80%。

七是車輛使用階段能效的提升。一方面提升傳統能源車的燃油經濟性,另一方面提升替代燃料包括電動車和氫燃料電池車的使用能效,從而降低使用階段的碳排放。

八是出行距離降低,一方面未來隨著智能網聯和共享出行的普及,消費者的出行距離會逐漸降低,年行駛里程將變低;另一方面隨著充電基礎設施的不斷完善,燃油車和電動車的行駛里程將達到趨同,大概每年里程10萬公里左右。

《報告》還指出,以純電動車碳足跡變化趨勢為例,在未來不同的減排措施中,電網清潔化的減排貢獻最大,于2060年貢獻50%的碳減排;材料效率次之,于2060年貢獻13%的碳減排;動力蓄電池碳排放不可忽視,2060年可貢獻12%的碳減排。

未來汽車行業總體碳排放趨勢如何?《報告》顯示,乘用車車隊生命周期碳排放的達峰時間在2025-2028年之間,這主要由車隊燃料周期碳排放的達峰時間決定,碳排放峰值在8億tCO2e左右。隨著車隊電動化程度越高,車隊車輛周期的排放占比越高,減排重點將從燃料周期轉移到車輛周期上。但面向全生命周期,僅依靠車輛電動化及使用能效的提升不足以使汽車行業實現碳中和,需要探尋汽車全生命周期的碳減排措施及負碳技術。

基于此,《報告》就汽車行業不同發展階段提出了針對性建議:近期(至2025年),應著力建立健全汽車行業碳排放標準體系、建立完善汽車行業碳排放管理制度、加快推動汽車行業的消費新型模式;中期(至2030年),應促進低碳材料的應用、推動低碳技術的研發、提高汽車電動化比率、促進出行方式的轉變;遠期(至2060年),應加快我國電網清潔化轉型、推動電動時代的平穩過渡、促進零碳燃料電池車研發、加快推進負碳技術的研發。

“下一步,我國應進一步加強汽車產業鏈碳中和解決方案的上下游聯動與系統集成,通過汽車行業全生命周期的碳中和倒逼和牽引整個產業鏈的碳中和,由汽車行業全生命周期的碳中和引領全行業向凈零排放邁進。”孫鋅表示。