最近,幾則新聞,在朋友圈刷屏。

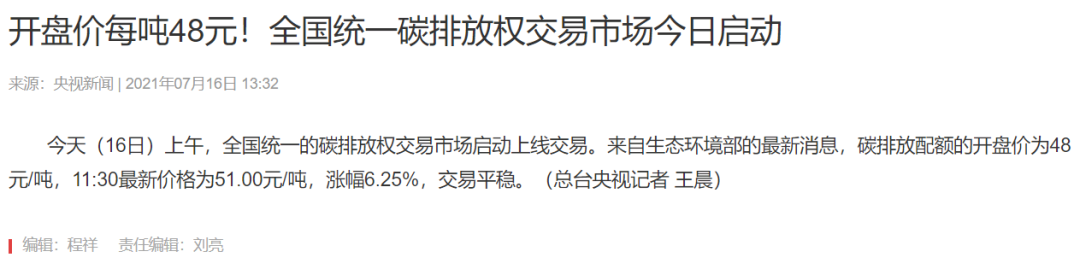

1、上周五,7月16日,全國碳排放交易正式開市。開市當天,交易成交量410.4萬噸,成交額2.1億元。成為世界最大碳交易市場。

(截圖來自網絡)

2、上周六,7月17日,橫貫金沙江的白鶴灘水電站,正式投產。單體發電世界第一,是水電行業的“珠峰”。 ?

(圖片來源:網絡)

3、位于合肥的“人造太陽”創世界紀錄。核聚變技術,取得階段性突破。

4、這半年,互聯網大廠下場“電動車”,傳統車企轉型研發電、氫動力車。

5、Beyond Meat等植物肉巨頭登陸中國市場。

……

我覺得,它們都共同指向了一個關鍵詞:碳中和。 一個突然火起來的詞。

到底什么是碳中和?邁向“碳中和”,我們能做些什么?

今天,我們就來聊聊。

碳中和,為什么突然火起來了?

因為,它迫在眉睫。

碳中和的本質,關乎全球變暖。而全球變暖,已經火燒眉毛。

聯合國和世界氣象組織發布的《全球氣候狀況聲明》顯示,

2020年,全球平均氣溫已經比工業革命前高出了1.2℃。

也就是說,短短兩百年來,全球氣溫已經升高1.2℃了。

有人說,地球本身就是經歷了冷冷熱熱無數次變化,現在氣溫的升高,只是地球的常規變化。

確實,如果放在非常長的歷史維度來看,這很正常。

但是,站在人類的立場上看,哪怕氣溫只是抬高了小小的1℃,帶來的一系列生態變化,都是無法想象的。

2012年的時候,我買了張船票,去南極。

到了之后才發現,天吶,原來全球氣候變化,是那么可怕。可是平時在辦公室完全沒有感覺。

(圖片來源:網絡)

我們知道,每個地方都有自己的完整食物鏈。

在南極,食物鏈的底端是浮游生物。鱗蝦吃浮游生物,而鯨、企鵝、魚類就吃鱗蝦,海豹又吃企鵝。這是南極完整的食物鏈。

可是,如果全球氣溫升高1℃,大量海冰就會消融。

海冰沒了,在冰下生存的浮游生物就少了,那么,以浮游生物為食的鱗蝦也相應少了。類推下去,鯨、海豹也會越來越少。

南極的生態就這樣被打破了。

復雜、劇烈、可怕。轉而,憂心忡忡。

如果照著這個趨勢發展下去,未來或許我們人類也不復存在了。

怎么辦?怎么辦?怎么辦?

最有效的方法就是,不要讓它發生。

防患于未然。碳中和,就是防患于未然。

什么是碳中和?

我找到了一段描述:

國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量,實現正負抵消,達到相對“零排放”。

和計算成本利潤一樣,首先,需要建一個碳排放賬戶。正向是直接排放量、間接排放量,負向則是減排抵消量。

只要這筆大賬,正負相抵,達到均衡,就意味著實現了碳中和。

碳排放總量,清零。

為什么控制碳排放,那么重要?

因為,全球變暖的重要原因之一,就是碳排放。

我們在中學課本里學過,全球氣候變暖是因為溫室氣體過度排放,導致的溫室效應加劇。

那,溫室氣體到底有哪些?

根據《京都議定書》,廣泛認定的溫室氣體一共有6種。

二氧化碳:燃燒化石燃料產生;

甲烷:垃圾填埋和飼養牛羊產生;

氧化亞氮:肥料使用過程排放產生;

氫氟碳化物:空調、制冷設備排放產生;

全氟化碳:鋁產業排放產生;

六氟化硫:變電器制造過程中產生。

每一項都和我們現在的生活息息相關、不可分割。

但是,一定要控制。怎么辦?

這是個全球問題。最要緊的是,大家必須達成一個共識。那就,坐下來開個會、討論討論。

但是,每個國家國情不同。

有的國家以服務業為主,碳排放少;有的國家以制造業為主,碳排放量大。

有的國家已經掌握了減排科技;有的國家,缺乏先進技術和資金。

不同國家的減排壓力和能力,相去甚遠。

發展中國家說,

你們發達國家憑什么要我控制碳排放,你們都走到富裕階段了,我們還在起步,不能等我們先解決發展嗎?

發達國家說,

那不行,現在全世界都在面臨這個問題,你現在碳排放這么嚴重,一定得好好控制。

吵得不可開交。好在,終于有了點眉目。

1992年,《聯合國氣候變化框架》簽訂。

一個共識開始孕育:要將大氣溫室氣體濃度維持在一個穩定水平。發達國家承擔主要義務。發展中國家不受法律約束。

1997年,《京都議定書》簽訂。

共識初具雛形:發達國家從2005年起承擔減排義務。發展中國家從2012年起。

2016年,《巴黎協定》簽訂。

有了“硬性指標”:將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在2攝氏度以內,并努力將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度以內。

做出承諾:包括歐盟在內的29國承諾2050年實現碳中和,中國承諾2060年實現碳中和。

好,決定了。

有了目標。下一步,該怎么干?

— 2 —

要實現“零排放”,首先要把噌噌噌往上漲的“碳排放”值曲線,給扭回來。

盡快達到峰值,觸頂,才能下降。這個峰值,叫做碳達峰。

目前,世界上已經有50多個國家達到碳峰值。

歐盟、美國,工業化起步早,產業成熟,分別在90年代和2007年實現碳達峰,峰值約為45億噸,和59億噸。

而中國承諾,在2030年前碳達峰。預計峰值是,106億噸。

相較歐盟和美國,中國工業化起步晚了整整100多年;而且幅員遼闊,人口眾多。是歐盟的3倍,美國的4倍多。

排放體量大,減排壓力大。

而2030年碳達峰后,交給中國清零的時間,只有30年。太難了。

可是,這次大考必須通過。怎么辦?

看清本質,找到方法,然后硬著頭皮上。

解決碳排放問題本質上,就是解決公地悲劇。

什么意思?

舉個例子。有一片海,所有人都可以捕魚。

但是魚的數量是有限的,必須要合理捕撈。于是大家約定,每天只捕一艘船的魚。

一天,一個人多捕了兩艘船的魚。

別人看了,很生氣。

我那么守規矩有什么用?

不如我也多捕一點是一點吧。

大家越捕越多,最后,海里的魚全都被捕完了。再也捕不到魚了。

碳排放,也是這個道理。

主動升級減排技術、嚴格執行減排的企業,需要耗費的成本,可能高于隨意排放的企業。

于是,大家肯定都不想主動減排。

怎么辦?

兩個方法。

— 3 —

第一,加強監管;第二,私有化。

1、加強監管。

政府這只看得見的手,出馬。

對高碳排放的行業,制定嚴格的監管機制,促使行業加快減排技術革新。

比如:把碳排放指標納入地區環評,等等。

2、私有化。

給碳排放定個價格,把它引入市場,在市場里交易。

就是碳交易。怎么交易?

政府先設定一個排放總額,再把排放額度分配給各個企業。如果企業的額度用完了,就要到市場上購買。

而,額度的價格交給市場交易決定。

這時候,企業就不得不開始考慮碳排放了,因為它和成本掛鉤了。

有了碳交易市場,底層框架,就搭建完畢了。

碳中和之路,有了堅實的地基。

接下來,就是各行各業各顯神通了。

未來,我們應該怎么做?

— 4 —

我始終相信,和難題并存的,一定是方法,是機會。

面對發展帶來的問題,應該用更高質量的發展來解決。

怎么做?

面向未來,找創新。

那么,有哪些創新?哪些機遇和挑戰呢?

比如,電力。

我們國家是個產煤、用煤大國。

目前,我國主要的電力來源依然是火電,就是燒煤。

怎么辦?創新,找替代。

創新:改良煤化工,降低碳排放。

找替代:用太陽能、風能、水能、潮汐能這些清潔能源替代化石能源。

但是,求變,談何容易。

哪怕去年風力和光伏發電已經達到了4億千瓦了,依然占比不到10%。

還需加大力度,還需投入創新。

于是,

金沙江上的白鶴灘水電站建起來了。

核聚變技術,日趨成熟。

電儲能、特高壓傳輸技術,不斷革新。

這些,都是硬核創新。更是大勢所趨。

----

還有很多行業碳排放量很高。比如,汽車行業。

傳統燃油車,是靠內燃機驅動。內燃機,燃燒的是汽油、或者柴油,按照內燃機的原理,即使進行了好幾輪的技術革新,碳排放依然不可能清零。

怎么辦?那就換吧。

很多大型車企紛紛做出行動。

豐田,90年代起,開始研發混合動力汽車和氫燃料電池;

奧迪,宣布從2026年開始,將全面切換成純電動車,到2033年,正式停產燃油車;

福特,宣布在2030年之前,將全面切換成純電動車;

捷豹路虎,宣布到2025年,將變成一個純電動品牌……

新能源車,方興正艾。

----

除此之外,還有一個我們日常生活中常常忽略的,溫室氣體排放大戶。

那就是,養殖業。尤其是,飼養牛羊。

有人統計過,

每生產1公斤牛肉就會產生32.49千克二氧化碳當量的甲烷氣體。

可是,一年要消耗多少牛肉呢?

單說我們中國,一年就要消耗將近900萬噸牛肉。900萬噸啊,相當于2.9億噸碳排放。

這么多碳排放,怎么給它清零?

或許,人造肉是一個方向。

養牛羊本質上,就是把太陽能變成蛋白質、脂肪的過程。

牧草通過光合作用,把太陽能轉變成化學能;

牛羊吃牧草,吸收了牧草中的能量;

我們吃牛羊肉,吸收了牛羊肉中的能量。

可是,養殖牛羊這個過程,碳排放太高了。能不能在保證我們日常所需能量的基礎上,把養殖過程省略呢?

人造肉,就是一個答案。

----

除了這些,減排難題帶來的機遇,還有很多。

所以,不必失措,面向未來,順勢而為,定能有所為。

2030年,達到碳峰值。

2060年,實現碳中和。

距離2030年,還有不到10年;距離2060年,還有不到40年。

碳達峰,是下一個十年之約。碳中和,更是未來之約。

天地有大美。自然和諧共生。對此,我輩更應努力。

發現規律,找到方法,抓住方向,瞄準新的機會,用更高質量的發展,解決發展帶來的問題。

期待,加油,祝福。