氣候變化成為全球性難題,中國碳減排任務重大

2021-5-28 12:02

來源:

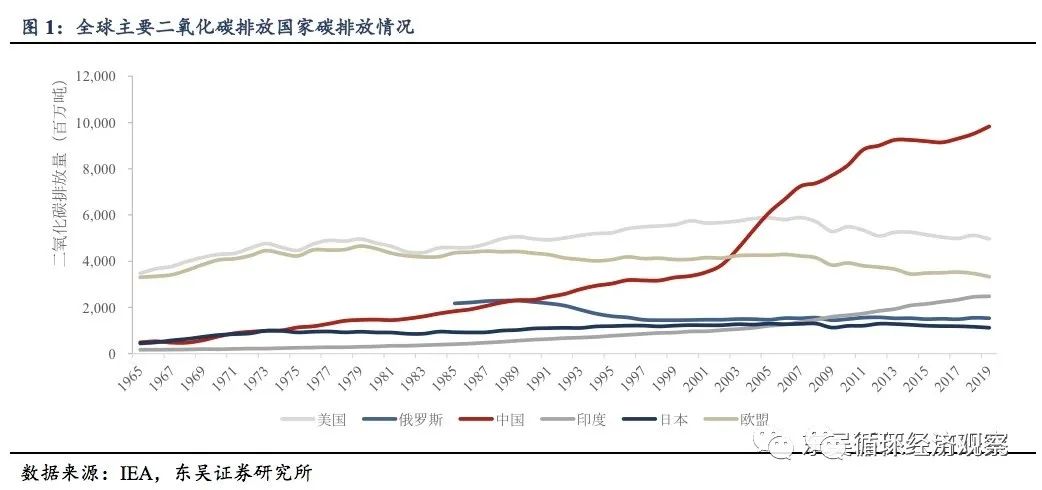

gh_57132d664985

氣候變化成為全球性難題,中國碳減排任務重大。氣候變化表象實質上反映了發展問題。近年來,全球氣候變化對人類生產生活的不利影響越來越突出,應對氣候變化已經成為人類社會共同面臨的最嚴峻挑戰之一。全球大多數國家已經簽署了共同應對氣候變化的《巴黎協定》并明確了碳中和的時間節點,英國等國家還通過立法予以明確。根據國際能源署(IEA)二氧化碳排放量數據,2019年,中國碳排放全球占比約29%,占比第一,其后分別為美國(15%)、歐盟(10%)、印度(7%)、俄羅斯(4%)、日本(3%)。當前,碳排放權成為各國競爭奪取重要的話語權之一,實現碳達峰及碳中和成為全球競爭的重要籌碼。美國、歐盟等目前已基本實現碳達峰,中國一直積極應對氣候變化,加快能源結構調整與產業結構升級,加強生態環境保護,在碳減排的基礎上促進綜合國力增強與大國地位鞏固。

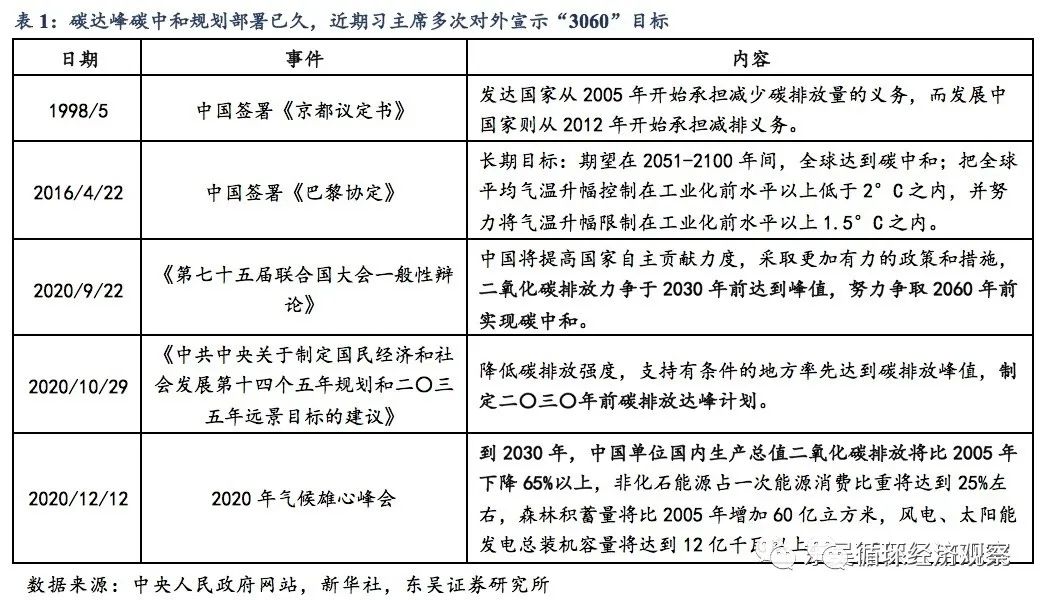

溫室氣體減排規劃部署已久,多次宣示“3060”碳達峰碳中和目標彰顯決心。中國于簽署1998年5月簽署并于2002年8月核準了《京都議定書》。2005年2月16日,《京都議定書》正式生效,成為首個對溫室氣體排放具有法律約束力的國際公約。繼《京都議定書》之后,中國于2016年4月22日簽署并于2016年9月3日批準加入《巴黎協定》。2016年11月,《巴黎協定》正式生效,該協定期望在2051年至2100年間,全球達到碳中和。同時,把全球平均氣溫較工業化前水平升高控制在2攝氏度之內,并為把升溫控制在1.5攝氏度之內努力。2020年9月22日,習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布,我國將采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。隨后,習近平總書記在國際會議上多次宣示,表明了實現承諾的決心和意志。

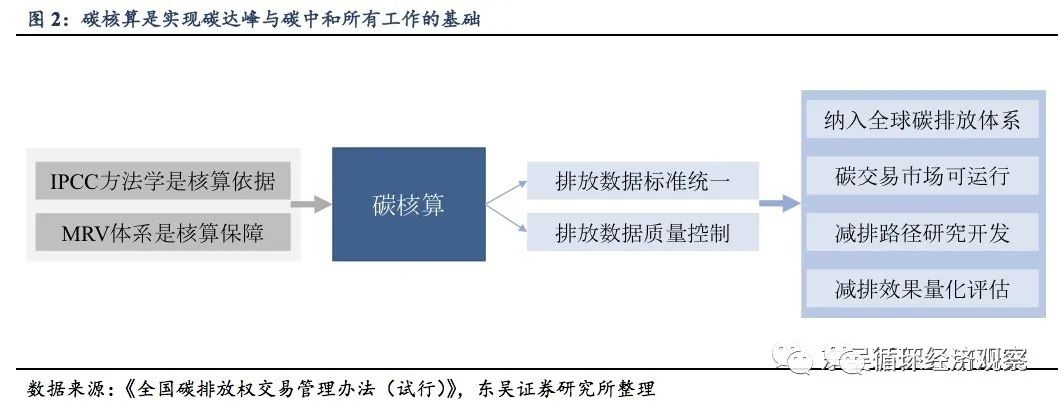

碳達峰與碳中和所有工作的基礎。碳排放的核算,需要實現碳排放數據標準的統一與碳排放數據質量的控制。在數據得到保障的基礎上,中國碳排放可實現與全球碳排放體系的統一,全國碳交易市場可順利運行激發活力,此外,碳核算也可從源頭對減排路徑研究開發,對減排效果量化評估。對于碳核算,1)依據來自聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)制定的IPCC清單指南,為世界各國提供清單編制的方法學依據;2)保障來自碳排放可檢測、可報告、可核查體系(MRV體系),保障形成準確可靠的碳排放數據。

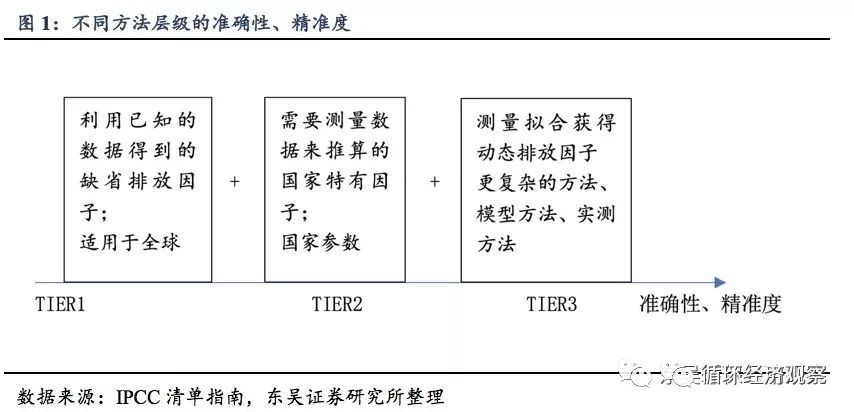

2.1. IPCC清單指南是各國編制清單的方法學依據,兼容性強《聯合國氣候變化框架公約》要求締約方定期編制國家溫室氣體排放清單。氣候變化問題日趨嚴重,全球對溫室氣體排放問題日益關注。為控制溫室氣體排放,1992年通過了世界上第一個國際公約——《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC,以下簡稱《公約》,同時確立了發達國家與發展中國家“共同但有區別的責任”原則,該公約自1994年生效,成為全球應對氣候變化問題上進行國際合作的一個基本框架。《公約》要求所有締約方采用締約方大會議定的可比方法,定期編制并提交所有溫室氣體人為源排放量和吸收量國家清單。IPCC為各國編制清單提供方法學。世界氣象組織(WMO)和聯合國環境規劃署(UNEP)在1988年共同建立了聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)。IPCC的一項活動是,通過其在國家溫室氣體清單方法方面的工作,為UNFCCC提供支持。IPCC的清單方法學指南,成為世界各國編制國家清單的技術規范(不同國家會在IPCC清單指南的基礎上根據國情略有調整)。清單的編制是一個結合不同部門、不同層次、由上至下及由下至上的方法綜合過程。編制溫室氣體排放清單有利于明晰各組織的溫室氣體排放風險與節能減排機會。IPCC清單指南為各國提供可靠估算方法,兼容性強。IPCC清單指南旨在確保在即使存在不確定性的情況下,使源排放和匯清除的估算是真實的。估算中的不確定性視國情而定,在切實可行的范圍內已將不確定性減少。鑒于當前的科學知識和可用資源,這種估算類型是最佳的。指南可協助各國編制完整的國家溫室氣體清單。不論國家的經驗或資源如何,都可根據指南對氣體的排放量和清除量進行可靠的估計。最簡單的做法是,各國只需提供其本國的活動數據。指南為有較多信息和資源的國家提供更為詳細的特定國家的方法,同時保持各國之間的兼容性、可比較性和一致性。IPCC清單指南有多個版本,最新2019年修訂版要結合2006版本使用。《IPCC國家溫室氣體清單指南》(1995年)是IPCC第1版清單指南,但很快出版《IPCC國家溫室氣體清單(1996修訂版)》(以下簡稱《1996指南》),并在此基礎上出版了與《1996指南》配合使用的《2000年優良做法和不確定性管理指南》和《土地利用、土地利用變化和林業優良做法指南》。《2006 IPCC國家溫室氣體清單指南》(以下簡稱《2006指南》)是在整合《1996指南》、《2000年優良做法和不確定性管理指南》和《土地利用、土地利用變化和林業優良做法指南》基礎上,構架了更新、更完善但更復雜的方法學體系。2019年5月12日,IPCC第49次全會(包括中國在內的127個國家以及中國政府代表在內的383個政府代表)通過了《IPCC 2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》(以下簡稱《2019指南》)。其總體目標是支持編制和國家溫室氣體清單的持續改進提供更新過的、可靠的科學依據。2019年修訂版不是對2006年版本的根本性修訂,是對2006版本中的空白和過時的科學進行了更新和補充。因此,需要將《2006指南》和《2019指南》進行結合使用。IPCC編制的溫室氣體主要排放源來自能源、工業生產過程、農業、土地利用變化和林業及廢棄物。IPCC鼓勵使用符合國情的本國參數和高層級方法。IPCC強調參數的本地化,需使用反映國情的本國參數,鼓勵使用高層級的方法。根據詳細程度的不同,碳排放的估算方法層次可以分為TIER1、TIER2和TIER3。從TIER1到TIER3準確性和精度不斷提高。估算的基本方法:

排放=AD*EF

AD(活動數據):人類活動發生程度的信息

IPCC清單指南與美國及歐盟的指導手冊在排放源確定規則、數據質量上是互相兼容的。美國能源信息管理局(EIA)、國際能源署(IEA)、世界資源研究所(WRI)等政府部門和研究機構在建立國際溫室氣體排放數據集時,也都主要利用了IPCC推薦的核算方法。

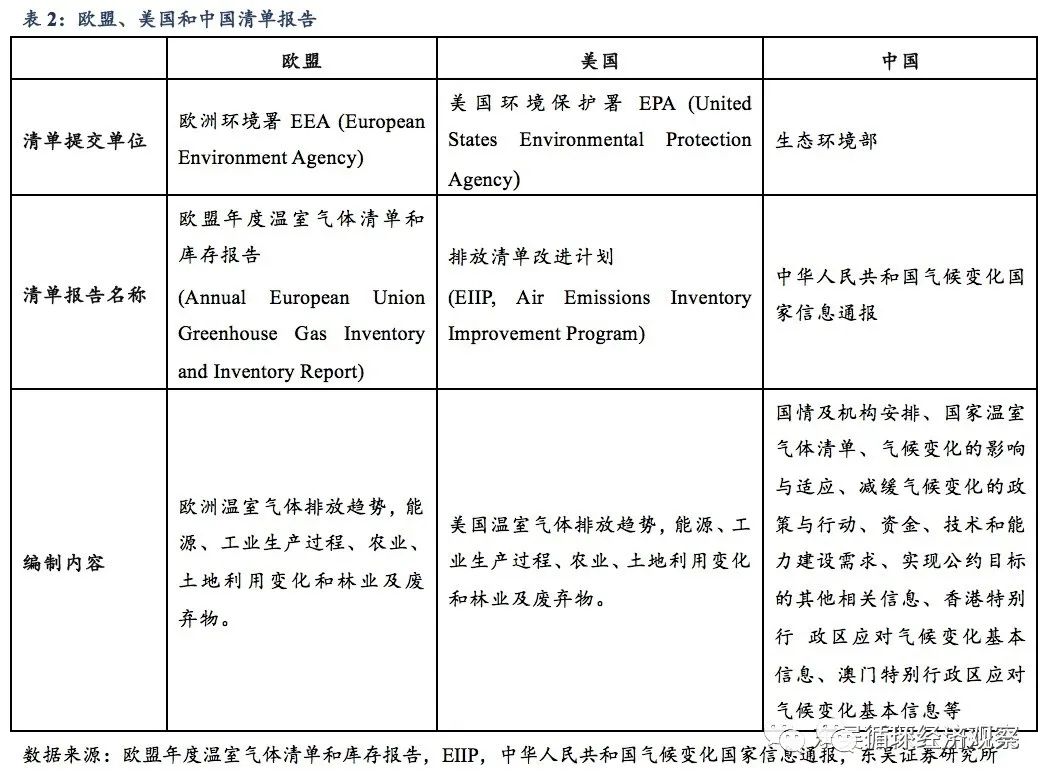

2.2. 歐盟以聯盟方式提交清單,先采取EMEP/EEA編制方法再轉成IPCC格式歐盟以聯盟的形式向UNFCCC提交排放清單。歐洲環境署(EEA)是歐盟的機構。任務是提供有關環境的可靠獨立信息。是參與制定、采用、實施和評估環境政策的重要的信息來源。歐洲聯盟于1990年通過了建立EEA的法規,1993年底生效EMEP/EEA空氣污染物排放清單指南(以前稱為EMEP CORINAIR排放清單指南)為估算人為和自然排放源的排放提供了指導(IPCC只提供人為源排放評估方法)。它旨在促進各國向聯合國歐洲經委會(UNECE)《遠程越境空氣污染公約》和歐盟《國家排放上限指令》(LRTAP)報告排放清單。歐盟以聯盟的形式向UNFCCC提交排放清單。可從EEA官網獲取各國的排放清單。歐洲一些國家通常采用EMEP/EEA方法編制溫室氣體清單,之后轉換為氣候公約秘書處所要求的IPCC格式。對于歐盟,由15個歐盟成員國組成的《哥德堡議定書》(1999年)設定了2010年的空氣污染物排放承諾。其中,六個國家(法國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,葡萄牙,西班牙)使用CORINAIR系統,然后將數據匯總并重新格式化為所需的IPCC格式。芬蘭和希臘嚴格遵循IPCC方法,五個國家(丹麥,德國,荷蘭,瑞典,英國)使用國家方法和IPCC方法的組合來估算排放量,最后兩個國家(奧地利和比利時)結合使用國家方法和CORINAIR方法(轉換為IPCC)。該協議于2012年進行了修訂,為2020年設定了新的減排承諾。同時,《哥德堡議定書》還規定了三個非歐盟EEA成員國(列支敦士登,挪威和瑞士)的排放上限。EEA關鍵排放源類別盡量采用高層級方法,數據來源盡量采取本國數據。成員國有責任選擇用于其國家清單的活動數據,排放因子和其他參數,以及正確應用IPCC指南中提供的方法,并反映在歐盟溫室氣體清單數據中。整個歐盟的排放源類別中使用不同的方法論與《聯合國氣候變化框架公約》報告指南和《 IPCC良好實踐指南》保持一致,特別是如果有助于減少排放數據的不確定性,前提是每種方法都與IPCC良好實踐保持一致。 2.3. 美國EPA碳核算體系成熟,EIIP清單編制方法基于IPCC進行部分改良美國EPA 編制的EIIP體系與IPCC兼容,部分是對IPCC的改良。EPA是美國監管制作報告的部門,所以EPA也發布了他們審核排放量的方式。1968美年國公共衛生局(PHS)發布了最早的《空氣污染物排放系數匯編》(Compilation of Air Pollutant Emission Factors,簡稱AP-42), 其中就包括了部分溫室氣體排放系數。在AP-42方法學的基礎上,EPA結合IPCC方法學及其相關數據,公布多個改進的溫室氣體排放量核算的方法學版本。1993年,公布EIIP形成標準化的溫室氣體清單編制體系。IPCC清單指南也認可與EIIP方法的可靠性與兼容性。從EPA發布的清單計算文件中可看出大多數流程都是遵循2016年IPCC指南進行了部分改良。美國編制體系成熟,每年都向UNFCCC提交清單。但實際上美國比UNFCCC更早就開始對大氣排放進行監控和計算,所以美國在多年的測算過程和根據UNFCCC要求不斷改善組織的過程中積累了大量的經驗。美國有比較成熟的體系,嚴格遵守了聯合國要求的測量標準,并且每年都向UNFCCC提交清單。美國從1994年開始每年向聯合國遞交溫室氣體排放清單。在多年的溫室氣體清單編制過程中,EPA積累了大量的系統數據和工作經驗,形成協調性很好的數據收集和處理模式。其中,大氣計劃辦公室(OAP)和交通與空氣質量辦公室(OTAQ) 負責清單中排放量的計算。另外一些政府機構提供活動因子的數據。例如,美國農業部(USDA),美國地質調查局(USGS)和運輸統計局(BTS)等。其次,還有一些個人公司也會義務參與清單的編制工作。EPA在方法選擇上基本考慮兩個要素:關鍵排放源和數據可獲取性。關鍵排放源盡量采用高層次的方法,TIER2或者TIER3;如果排放源的技術參數比較容易獲取,那么也盡量采用高層次的計算方法。但如果技術數據獲取難度大,就采用保守的TIER1方法,并根據逐年的數據積累有計劃,逐步轉向TIER2、TIER3。2.4. 中國依據IPCC編制清單,清單編制體系初步形成我國國家溫室氣體清單編制主要參考IPCC技術報告和方法指南,提交部門是生態環境部。中國作為《公約》非附件一締約方,高度重視自己所承擔的國際義務,已分別于2004年和2012年提交了《中華人民共和國氣候變化初始國家信息通報》、《中華人民共和國氣候變化第二次國家信息通報》,全面闡述了中國應對氣候變化的各項政策與行動,并報告了中國1994年和2005年國家溫室氣體清單。2015年3月啟動第三次國家信息通報的編寫工作,經過三年多的努力,完成了《中華人民共和國氣候變化第三次國家信息通報》(以下簡稱《第三次國家信息通報》)。《第三次國家信息通報》中我國國家溫室氣體清單編制和報告的范圍包括能源活動、工業生產過程、農業活動、土地利用、土地利用變化與林業、廢棄物處理等五個領域,基本與IPCC劃分相同。清單編制方法主要遵循《IPCC國家溫室氣體清單編制指南》(1996年修訂版)(以下簡稱《1996指南》)《IPCC國家溫室氣體清單優良作法指南和不確定性管理》(以下簡稱《IPCC優良做法指南》)和《IPCC土地利用、土地利用變化和林業優良做法指南》(以下簡稱《IPCC林業優良做法指南》),并參考了《2006年IPCC國家溫室氣體清單編制指南》(以下簡稱《2006指南》)。2018年按照中國國務院機構改革方案,應對氣候變化職能由國家發展改革委劃轉至新組建的生態環境部。報告在廣泛征求意見的基礎上,經過多次反復修改,經由國務院授權后,由中國應對氣候變化主管部門生態環境部提交。中國國家清單在方法選擇上與歐盟和美國具有相似性。關鍵排放源盡量采用高層次的方法,TIER2或者TIER3,盡量采用高層次的計算方法;但如果技術數據獲取難度大,就采用TIER1,累計相關數據,逐步轉向TIER2、TIER3。中國關鍵排放源都采用了國別參數(CS)和高層級方法(>TIER1)。我國清單編制體系已初步形成,相對穩定。從初始國家信息通報以來,中國政府已經初步建立了國家信息通報編制和報告的國家體系,形成了比較穩定的國家溫室氣體清單、國家信息通報和兩年更新報告編制隊伍。中國應對氣候變化國家信息通報和兩年更新報告編寫完成之后,經國家主管部門批準,正式提交《公約》秘書處。我國清單編制活動主要是國家和省級溫室氣體清單編制,先后頒布24個行業企業指南。省級溫室氣體清單編制則是以在IPCC方法指南的基礎上由我國發改委氣候司編寫的《省級溫室氣體清單指南》為指導。中國城市溫室氣體排放清單目前并未出出臺,主要在學術研究層面,政府并未采用統一的標準對核算內容、核算方法等進行規范。行業企業指南主要參考《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》和《省級溫室氣體清單指南》。2013、2014和2015年國家發展改革委辦公廳分別印發首批10個行業、第二批4個行業和第三批10個行業企業溫室氣體核算方法與報告指南(試行)。2010年中國廢棄物處理溫室氣體清單報告的范圍包括固體廢棄物處理二氧化碳、甲烷和氧化亞氮排放,以及廢水處理甲烷和氧化亞氮排放。固體廢棄物處理報告了城市固體廢棄物填埋處理、焚燒處理以及生物處理的溫室氣體排放。廢棄物焚燒處理報告了化石成因的二氧化碳、甲烷和氧化亞氮排放,而生物成因的二氧化碳排放則作為信息項報告。廢水處理報告了生活污水處理甲烷排放,工業廢水處理甲烷排放,以及廢水處理氧化亞氮的排放。廢棄物生物處理和廢棄物焚燒數據待完善。中國《第三次國家信息通報》中廢棄物處理的編制方法大部分參考IPCC優良指南做法。活動數據(AD)來源方面,通報都采用了本國相關數據。排放因子(EF)中生活垃圾填埋甲烷排放和生活污水和工業廢水采取了本國數據,說明這兩方面我國的數據統計比較完備,未來也需要繼續采集相關數據,進一步提高精確度。廢棄物生物處理和廢棄物焚燒直接采用了指南提供的缺省值,說明我國在這兩方面的數據庫建設不夠完備,不能為溫室氣體排放計算提供有效支撐,同時也是未來值得關注的領域。

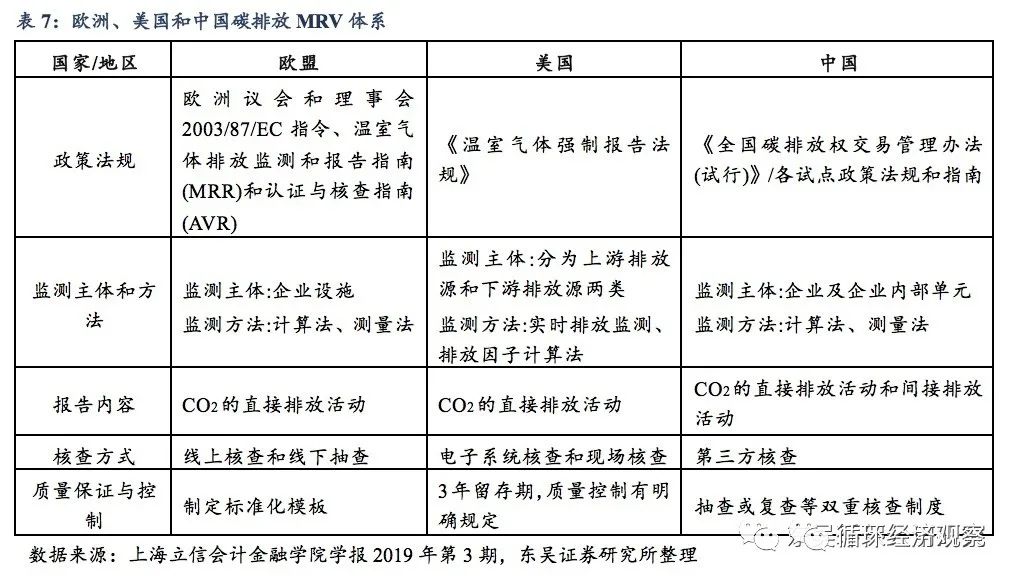

3.1. MRV可監測、可報告和可核查是碳排放核算和交易的基石MRV包括監測、報告、核查三個組成部分。源自國際公約《聯合國氣候變化框架公約》第13次締約方大會形成的《巴厘島行動計劃》中對于發達國家支持發展中國家減緩氣候變化的國家行動達到可監測、可報告、可核查的要求,包括監測(Monitoring)、報告(Reporting)和核查(Verification)三個組成部分。可監測要求明確監測對象、方式以及認知監測局限性,即根據已建立的標準,盡可能地以準確、客觀的概念描述該現象。可報告性涵蓋報告的主體、內容、方式、周期等。可核查性的核心內容是核查主體和核查條件,核查的主體有自我核查和第三方核查,核查的條件則取決于信息的來源和類型,可核查性和可監測性一樣,可以通過直接的觀察或間接的引導完成。報告在搜集溫室氣體排放量信息的同時,對減排具有一定鼓勵作用;核查有助于保障數據的準確性,利于企業參與碳交易市場的公平性。MRV是碳排放交易體系的核心和基石。碳交易市場需要公平、公正、透明的MRV機制。MRV直接影響配額分配和平臺交易,是整個碳交易體系的核心部分。同時,MRV體系為碳交易體系提供強大、可靠、真實的碳數據基礎,是碳交易體系的重要監管手段,也是碳交易體系公信力的保證,有助于企業開展碳管理和碳減排工作。MRV體系設計框架均主要包括監測、報告、核查和質量保證與控制四部分。世界各國和各地區碳排放MRV體系的部門設置略有不同,但基本包括監測、報告、核查和質量保證與控制四個部分。

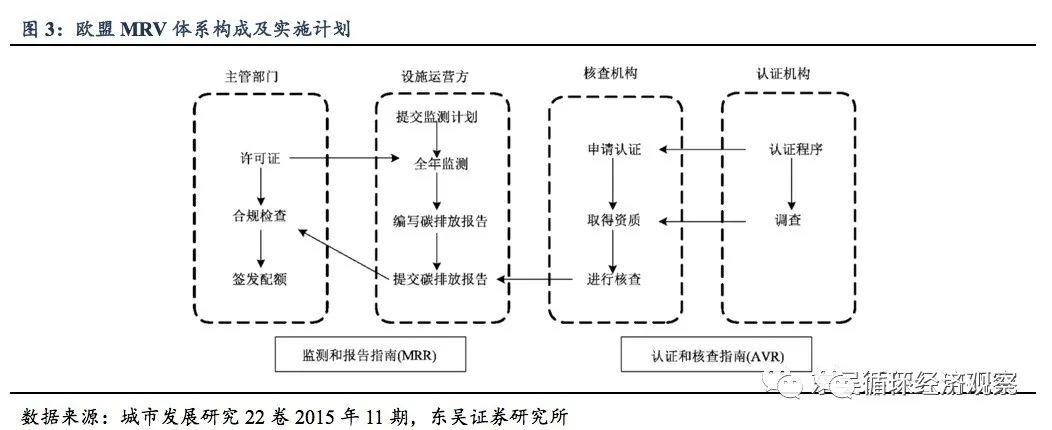

歐盟是目前國際上開展碳交易工作較早且較為成熟的組織,MRV機制的建立基于立法制度。根據歐洲議會和理事會2003/87/EC指令,歐盟委員會分別制訂了溫室氣體排放監測和報告指南(MRR)和認證與核查指南(AVR)。歐盟MRV設計框架為監測、報告、核查、質量控制和免責機制五部分。歐盟MRV體系參與主體包括主管部門、設施運營方、核查機構和認證機構四部分。歐盟MRV體系建設主要基于完整性(避免重復計算)、一致性和可比性、透明度、準確性、績效改進、成本有效性等原則,由溫室氣體監測、報告、核查、質量控制和免責機制五部分組成。

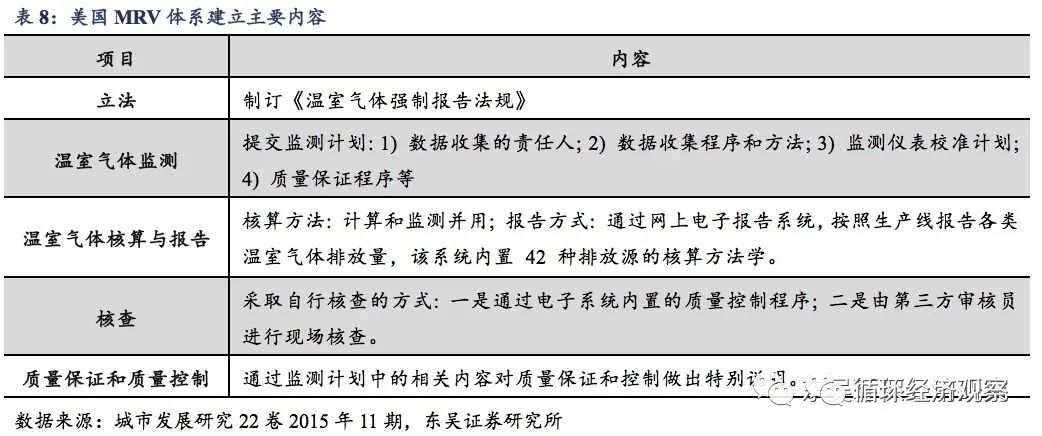

3.3. 美國MRV基于立法,設計框架包括四個部分美國的MRV體系建設也是以法律為依托逐步建立健全。2009年10月30日,美國環保署正式發布《溫室氣體強制報告法規》,該法案明確了溫室氣體報告體系中設定的報告界限值、可覆蓋的排放源、溫室氣體排放核算方法學以及報告的頻率和核查方式等。美國MRV體系主要包括監測、核算與報告、核查、質量保證和質量控制等四部分。溫室氣體的核查采用自行核查的方式,并引入電子信息平臺,由電子系統核查和現場核查兩部分組成。

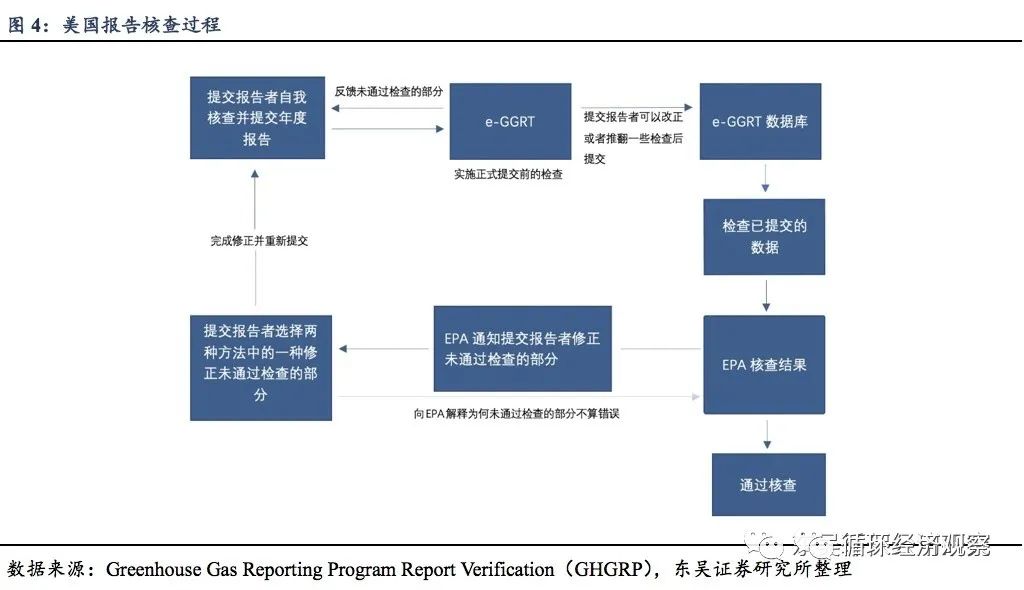

美國報告核查系統成熟,流程明晰。在確認并提交報告之前,e-GGRT會突出顯示潛在的錯誤,以便報告者可以選擇在提交報告之前處理這些錯誤。提交報告后由EPA核查e-GGRT未包括的內容。提供報告者還被要求進一步記錄其年度溫室氣體報告中提供的數據是如何形成的。這些記錄包括一份監測計劃,描述何時何地收集樣本,分析樣本的方法,以及用于質量保證和質量控制的程序。這些記錄必須在各報告期后至少保存3年,其格式應便于檢查和審查。

總體上,歐盟和美國都出臺了專門的MRV法規,從法律層面對MRV各個環節進行規定。各國在碳交易的政策制訂及流程設計中主要圍繞MRV的三個方面進行。為了保證溫室氣體排放數據的準確性,各國法規都明確規定了數據的質量控制。

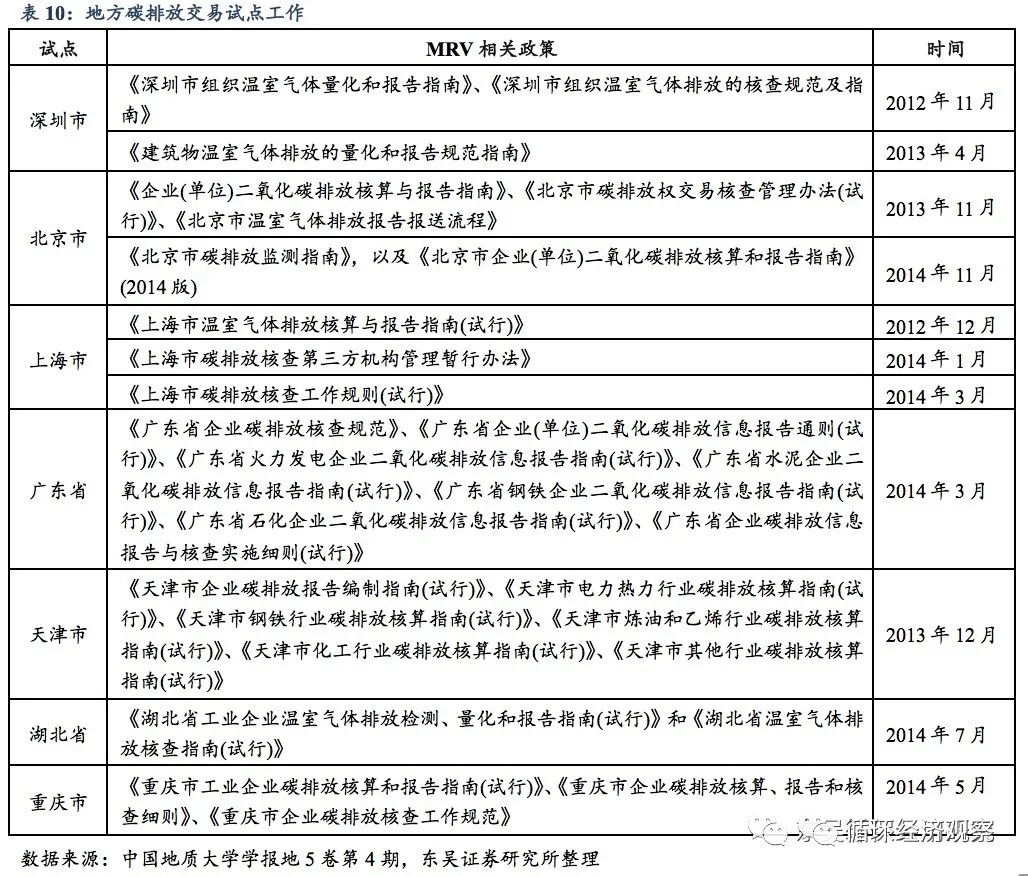

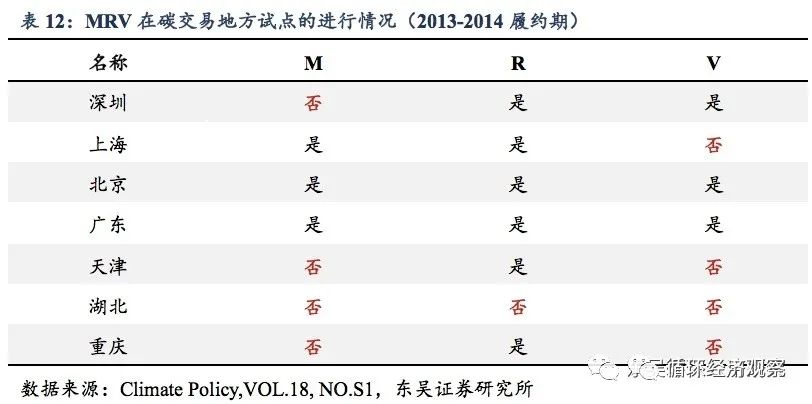

3.4. 中國MRV處于起步階段,碳交易試點地區實施良好2020年《全國碳排放權交易管理辦法(試行)》頒布,進一步規范了MRV。2020年生態環境部辦公廳發布《全國碳排放權交易管理辦法(試行)》,要求重點排放單位應當按照生態環境部公布的相關技術規范要求編制溫室氣體排放監測計劃,每年編制其上一年度的溫室氣體排放報告,并通過環境信息管理平臺或生態環境部規定的其他方式,在每年 3 月 31 日 前報送生產經營場所所在地的省級生態環境主管部門。重點排放單位應當對排放報告的真實性、完整性、準確性負責。以“雙隨機、一公開”方式開展重點排放單位溫室氣體排放報告的核查工作。核查結果應通知重點排放單位,作為其配額清繳的依據,并報生態環境部。省級生態環境主管部門可以通過政府購買服務的方式委托技術服務機構提供核查服務。對核查結果有異議的,可向省級生態環境主管部門提出申訴。2013年地方碳排放交易試點工作的啟動,具體頒發的政策如下表。北京、上海、廣東(省)、深圳、天津采取報告與核查雙軌制,湖北(省)與重慶采取單軌制。報告義務的主體的范圍與履行核查義務的主體范圍一致為單軌,反之亦然。

北京和上海報告內容最全面。其余各試點基本包含排放主體信息和排放情況數據統計,廣東有不確定分析,但未明確應對措施。

北京和廣州覆蓋MRV全過程,其余試點均不全面。除湖北外的試點都有報告,有核查部分的只有北京、廣州和深圳。

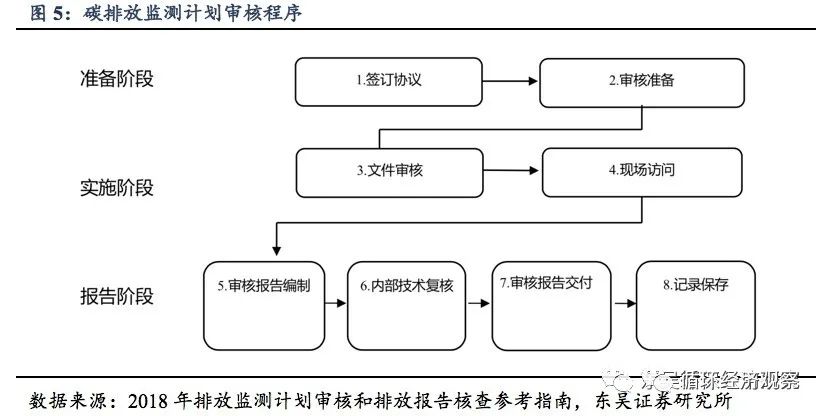

核查工作可分為準備階段、實施階段、報告階段三個階段。核查制度,即指為了確認參與排放權交易的排放主體的溫室氣體減排量是否真實而確立的一種核查、認證制度。核查的方式可分為自行核查與委托獨立第三方機構進行核查兩類。各試點核查機構與核查人員的條件也存在比較大的差異。第三方核查機構及核查員必須遵循以下工作原則:客觀獨立、誠實守信、公平公正、專業嚴謹。核查機構應按照規定的程序對企業(或者其他經濟組織)的監測計劃的符合性和可行性進行審核,主要步驟包括簽訂協議、審核準備、文件審核、現場訪問、審核報告編制、內部技術復核、審核報告交付及記錄保存等 8 個步驟。核查機構可以根據審核工作的實際情況對審核程序進行適當的調整,但調整的理由應在審核報告中予以詳細說明。具體流程如下圖。

核查資金投入要有政府和市場兩種方式,市場化是未來趨勢。北京、上海、湖北、重慶4個試點采用政府委托第三方核查機構,政府采購的方式,由政府提供核查資金。深圳、天津和廣州在試點初期就選擇了市場化的方式。北京市在2015年也開啟了市場化的進程,重點控排企業可自行委托第三方核查機構進行核查,由政府提供資金改為由企業提供資金。政府采購和市場化路徑個具有優缺點。碳交易中獨立第三方核查市場化是必然的趨勢,同時也對核查機構的監管提出高要求。 政府企業規范明晰核算標準,MRV體系完善奠定碳交易基礎

4.1. 規范各級政府和企業清單的編制,進一步明晰碳核算標準加快城鎮清單編制規范制定,完善企業清單指南。總體來說,我國積極響應IPCC溫室氣體清單編制方法,但國內清單編制還不夠完善。國家和省級清單編制需要進一步根據IPCC修訂后的內容進行不斷完善,逐步將新的編制方法進行應用。城鎮的清單編制還需時間進行具有針對性的撰寫。企業指南涉及的行業不夠全面,針對相關其他行業的企業指南印發需要加快腳步,這樣才能進一步明細企業的碳減排,并從基本面上加快碳減排進程。 4.2. 政策完善有助于MRV的實施,第三方機構市場化是未來發展方向逐步完善MRV政策法規,為碳交易進一步實施奠定基礎。我國已經發布24個重點行業溫室氣體核算和報告指南,建設并運行了國家碳交易注冊登記平臺。《關于做好2018年度碳排放報告與核查及排放監測計劃制定工作的通知(環辦氣候函〔2019〕71號)》以來,全國大多數省、自治區、直轄市都開展了八大重點排放行業的碳排放監測、報告和核查工作。2020年《全國碳排放權交易管理辦法(試行)》的發布更是對MRV體系實施提供了保障。但客觀上,我國MRV體系并不完善,報告與核查制度在建立時間短,還需要進一步落實,各地方政府需要加大政策執行力度,確保數據的真實性可靠性。完善第三方核查機構資格標準,推進核查市場化。目前,企業數據監測能力不足,碳排放報告的質量缺乏保障。一方面,企業需要積極提高監測能力,提高報告的質量;另一方面,建立相對統一的機構及人員的資質及資格標準以及核查指南和規則,不斷完善有關第三方核查機構的管理體系,有利于高質量的第三方核查機構的形成。政策引導和市場相結合推動第三方機構市場化,有利于碳交易的規范化和碳市場的平穩運行,進一步促進碳減排工作的實施。

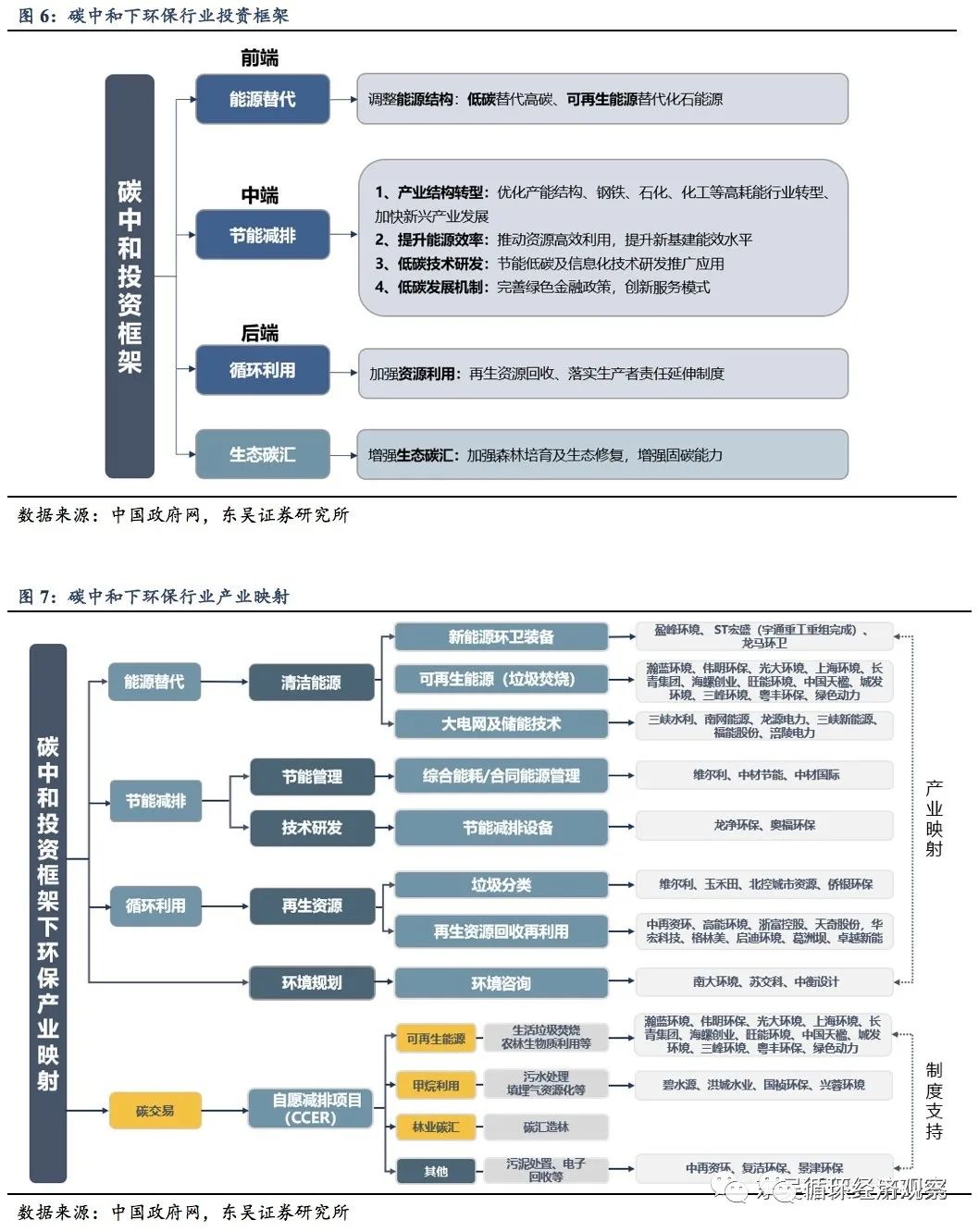

我們構建了碳中和背景下的行業投資框架以及環保產業映射:能源替代、節能減排、再生資源、生態碳匯將是實現碳達峰中和目標的重要路徑,碳交易是實現碳中和的一種重要市場化制度支持。行業投資框架:我們從前、中、后端及自然循環端構建碳中和背景下的行業投資框架,a.前端加強能源結構的調整,用低碳替代高碳、可再生能源替代化石能源。b.中端提升節能減排水平,包括產業結構轉型、提升能源利用效率、加強低碳技術研發及完善低碳發展機制等。c.后端增強資源循環利用水平,落實生產者責任制度,促進資源品的回收再利用。d. 自然循環端加強生態碳匯,包括開展國土綠化行動,增加森林面積和蓄積量,加強生態保護修復,增強草原、綠地、湖泊、濕地等自然生態系統的固碳能力,增加碳吸納量。環保產業映射:我們將分別從能源替代、節能減排、再生資源、環境咨詢和碳交易等角度指出環保受益碳中和的板塊。1、能源替代:從前端調整能源結構,使用清潔能源如光伏、風電、天然氣、生物質能等替代煤炭,使用新能源裝備替代傳統燃油裝備,從源頭減少溫室氣體的產生和排放。同時,風電、光伏等清潔能源高速發展的同時,短期大電網的建設、長期儲能技術的突破及分布式光伏的推進將發揮重要積極作用,成為能源產業發展的必然趨勢。建議關注新能源環衛裝備,可再生能源(生活垃圾焚燒)項目,電網改革需求。2、節能減排:從中端提升節能減排效果,包括產業結構轉型、提升能源利用效率、加強低碳技術研發及數字化技術應用、完善低碳發展機制、加強管理規劃管理等,我們認為在環保領域,節能管理、技術研發及環境規劃的推進等將有益于板塊發展。? 節能管理方面,節能服務企業通過綜合能耗管理、合同能源管理等方式為控排企業優化能源結構,提高能效,降低能源消費量。? 技術研發方面,推進節能低碳技術研發推廣應用,應用減排設備、升級工藝流程從生產端減少溫室氣體的排放。3、循環利用:從后端加強再生資源回收利用,推進垃圾分類與再生資源回收“兩網融合”,加快落實生產者責任制度,推進廢棄家電、報廢汽車、危廢等回收處理體系。4、環境規劃:全產業鏈受益,環境咨詢企業為政府部門、控排企業及自愿減排企業提供環境規劃、減排設計方案等;5、碳交易:碳交易是有效控制碳排放及調節資源配置的市場化途徑,全國碳市場的統一構建將催生CCER自愿減排項目需求:可再生能源(如生活垃圾焚燒、生物質利用等)、甲烷利用(污水處理、填埋氣資源化)、林業碳匯等項目可以通過申請CCER自愿減排項目以獲取碳減排信用用于抵消控排企業超排配額,從而獲取碳減排的附加收入。

免責聲明:所載內容來源互聯網,微信公眾號等公開渠道,我們對文中觀點保持中立,僅供參考,交流之目的。轉載的稿件版權歸原作者和機構所有,如有侵權,請聯系我們刪除。

版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。