關于碳達峰、碳中和的20個問答

習近平總書記在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上向國際社會和人類未來作出“碳達峰、碳中和”鄭重承諾;在氣候雄心峰會上提出了具體目標;黨的十九屆五中全會、中央經濟工作會議作出了相關工作部署,并要求抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案。碳達峰、碳中和一時成為“顯學”,我也湊個熱鬧,利用假期梳理相關資料并對有關問題進行了研究,以問答形式進行系統闡述,供感興趣的朋友參考。問題2:4.15億年以來,地球大氣中二氧化碳濃度變化情況如何?問題7:2000年以來,二氧化碳增量排放主要來自哪些國家?問題10:在減少化石能源消費上,中國主要應從哪些方面著手?問題11:對中國風電、光伏發電未來發展的整體判斷如何?問題13:風電、光伏發電的發展瓶頸和解決方案是什么?問題16:對解決鋼鐵、化工、水泥、遠洋航運、航空運輸等行業的碳排放有什么看法?問題17:實現碳中和時,全球還能保留多少化石能源二氧化碳排放量?問題18:實現碳中和時,中國還能保留多少化石能源二氧化碳排放量?問題20:碳達峰、碳中和綜合型研究機構可開展哪些工作?問題1:聯合國提出碳中和的背景是什么?

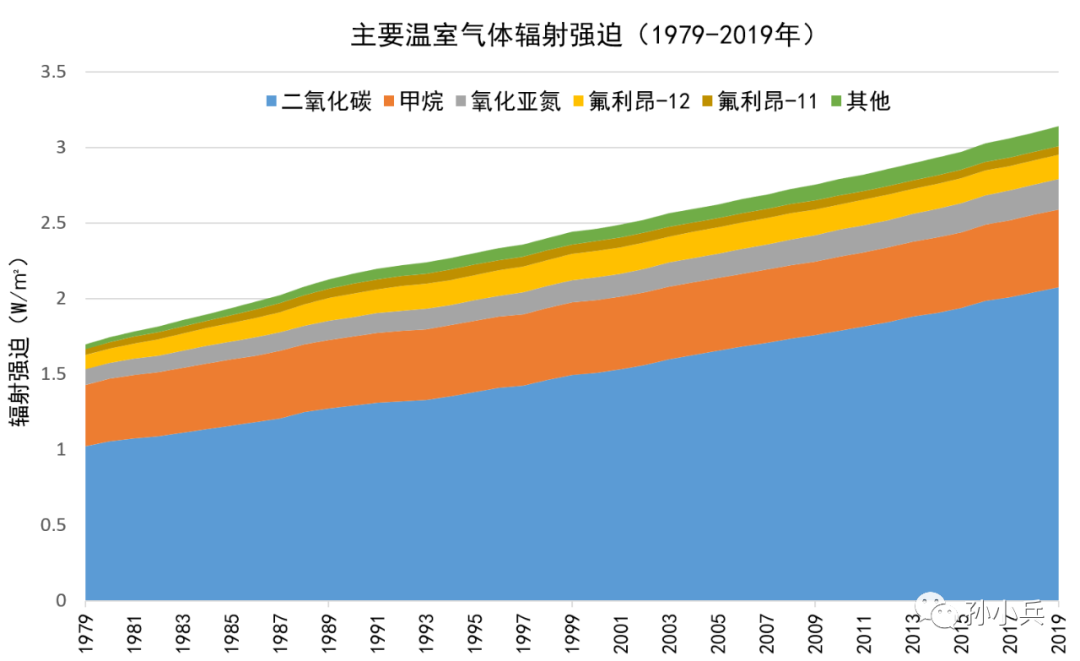

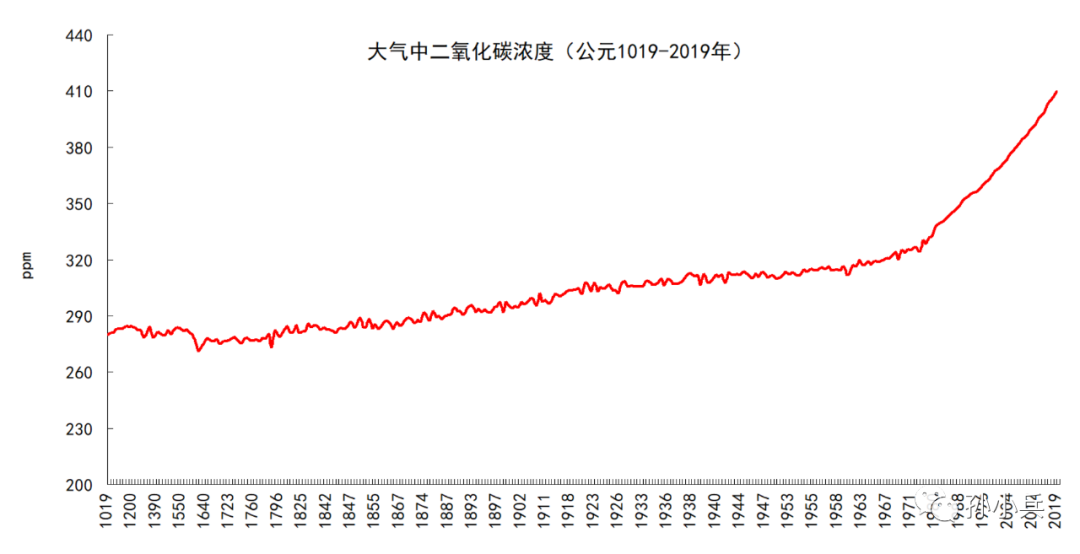

答:溫室氣體排放是全球變暖的主要原因。溫室氣體主要包括《京都議定書》限排的二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、六氟化硫、氫氟碳化物、全氟化碳,以及《蒙特利爾議定書》限排的部分鹵代氣體。2000~2019年,長壽命溫室氣體造成的總輻射強迫(升溫效應)增加了0.674W/㎡,其中,二氧化碳占增量的83.5%、甲烷占增量的5.2%、氧化亞氮占增量的7.6%、其他占增量的3.9%。2019年,全球二氧化碳年平均濃度為410.5ppm,是1750年的148%,與早期人類出現的300萬年前大體相同。2019年與2010年相比,大氣中平均二氧化碳濃度年均增長了2.37ppm;2021年2月14日,大氣中平均二氧化碳濃度達到414.2ppm。由此可見,控制二氧化碳排放是抑制全球氣候變暖的關鍵措施。《巴黎協定》從生態環境和人類永續發展的角度出發,提出全球升溫比工業化前不高于1.5℃的努力目標、不高于2.0℃的控制目標。2018年,聯合國政府間氣候變化專門委員會發布了《關于全球升溫高于工業化前1.5°C的影響報告》。報告第三章論述了升溫1.5℃對自然環境和人類社會的影響,認為1.5℃是綜合多方面分析后的升溫閾值,超過該值后,較多系統可能會處于不可逆狀態。報告稱,要實現全球升溫比工業化前不高于1.5°C,到2030年,全球二氧化碳凈排放量須比2010年減少約45%,到2050年應實現碳中和(“凈零”排放)。2019年,聯合國氣候行動峰會提出倡議:到2030年,全球二氧化碳排放要在2010年的基礎上減少45.0%,到2050年實現碳中和。1979~2019年,主要溫室氣體的輻射強迫(升溫效應)見圖1-1。  圖1-1 主要溫室氣體的輻射強迫(升溫效應,1979~2019年)

圖1-1 主要溫室氣體的輻射強迫(升溫效應,1979~2019年)問題2:4.15億年以來,地球大氣中二氧化碳濃度變化情況如何?

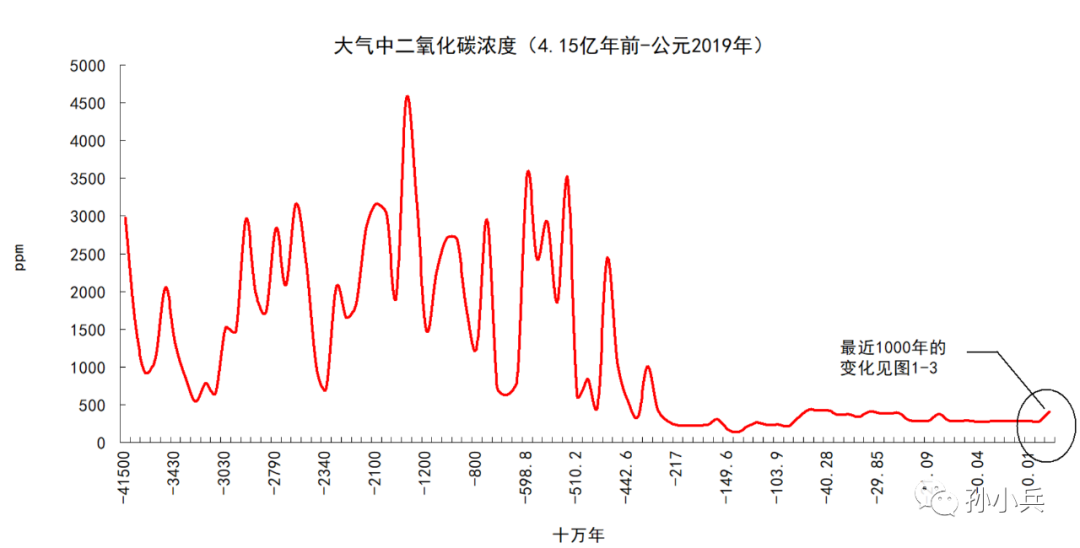

答:4.15億年前~公元2019年,地球大氣中二氧化碳濃度見圖2-1、圖2-2。  圖2-1 大氣中二氧化碳濃度(4.15億年前~公元2019年)

圖2-1 大氣中二氧化碳濃度(4.15億年前~公元2019年)  圖2-2 大氣中二氧化碳濃度(公元1019~2019年)

圖2-2 大氣中二氧化碳濃度(公元1019~2019年)

(1)4.15億年至6000萬年:Douglas D. Ekart, Thure E. Cerling, Isabel P. Montanez, and Neil J. Tabor. 1999.A 400 million year carbon isotope record of pedogenic carbonate; implicationsfor paleoatomospheric carbon dioxide. American Journal of Science, 229(10),805-827. doi: 10.247.

(2)6000萬年至500萬年:Paul N. Pearson and Martin R. Palmer. 2000. Atmospheric carbon dioxideconcentrations over the past 60 million years. Nature, 406, 695-699. doi:10.1038/35021000.

(3)500萬年至公元前4000年:Stap, L.B., de Boer, B., Ziegler, M., Bintanja, R., Lourens, L.J. and vande Wal, R.S.W. (2016) CO2 over the past 5 million years: Continuoussimulation and new δ11B-based proxy data. Earth and Planetary Science Letters439, 1-16.

(4)公元前4000年至公元153年:孫小兵估算。

(5)公元154年至1976年:Law Dome, Antarctica 2000 Year Ice Core CO2, CH4, N2Oand d13C-CO2 Data.

(6)公元1979年至2019年:Annual mean global surface dry-air mole fractions derived from NOAA/ESRL/GMD measurements and historical records.

問題3:全球升溫狀況如何?

答:根據世界氣象組織的數據,2020年,全球平均氣溫比工業化前升高了1.2℃,已接近1.5℃升溫下限。根據《WMO全球1~10年氣候通報》,到2024年,全球平均氣溫有20.0%的可能性會短暫高出工業化前1.5℃。問題4:全球碳源和碳匯情況如何?

答:二氧化碳的碳源主要來自化石能源消費(含水泥,下同)和自然環境排放(野火等)。2001~2018年,全球化石能源消費年均產生的二氧化碳排放量為317.1億噸/年,占碳源的85.7%;自然環境年均產生的二氧化碳排放量為53.1億噸/年,占碳源的14.3%。二氧化碳的碳匯主要來自海洋和陸地(巖石、土壤、自然生態等),2001~2018年,全球年均碳匯為192.8億噸/年,占二氧化碳總排放量的52.1%,其中,海洋占碳匯的44.4%,陸地占碳匯的55.6%。問題5:化石能源二氧化碳排放結構如何?

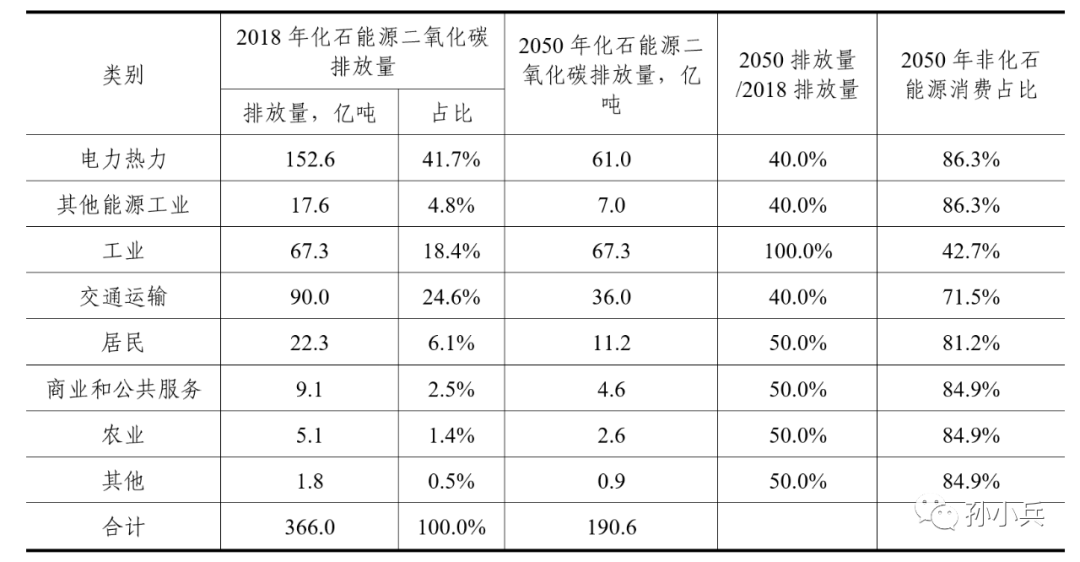

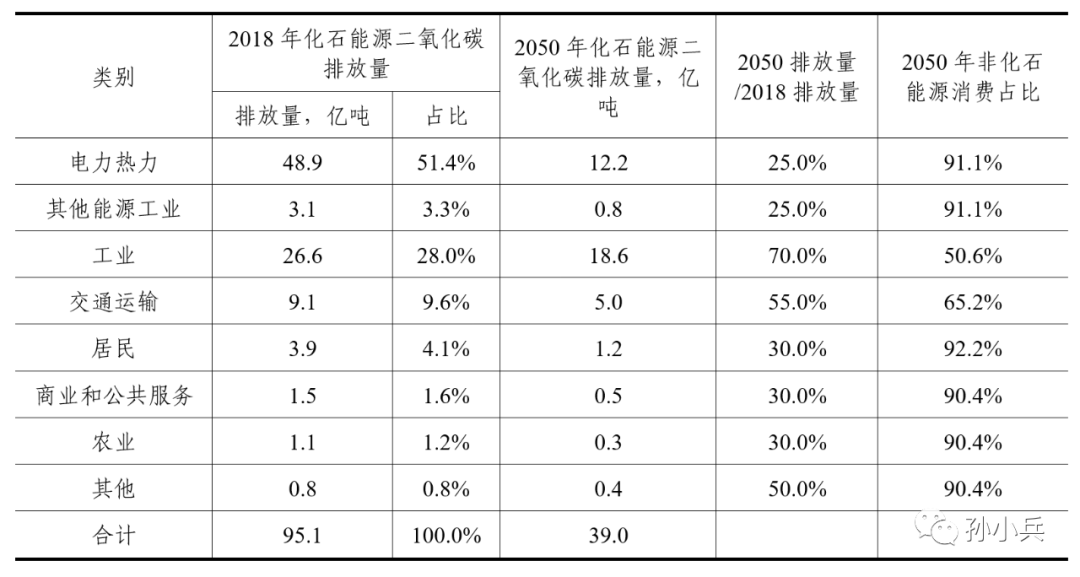

答:2018年,全球化石能源二氧化碳排放結構為:電力熱力,41.7%;其他能源工業,4.8%;工業,18.4%;交通運輸,24.6%;居民,6.1%;商業和公共服務,2.5%;農業,1.4%;其他,0.5%。2018年,中國化石能源二氧化碳排放結構為:電力熱力,51.4%;其他能源工業,3.3%;工業,28.0%;交通運輸,9.6%;居民,4.1%;商業和公共服務,1.6%;農業,1.2%;其他,0.8%。問題6:主要經濟體化石能源二氧化碳排放量如何?

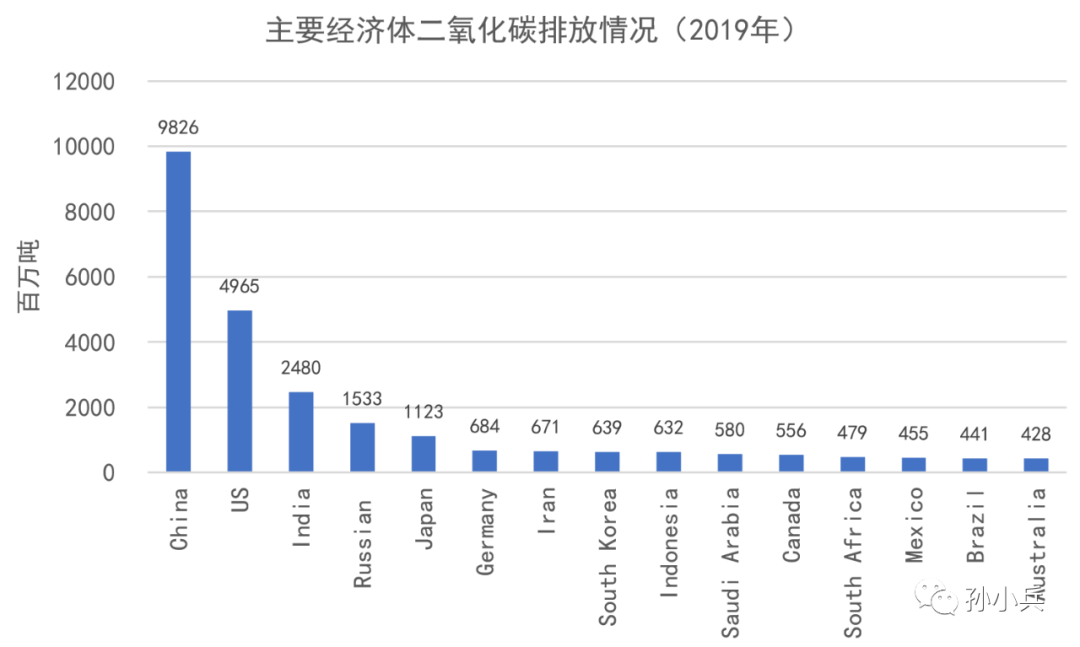

答:2019年,中國化石能源二氧化碳排放量為98.3億噸,是美國的2.0倍、歐盟的3.0倍、OECD國家的0.8倍,其他主要經濟體的排放量見圖6-1。  圖6-1 世界主要經濟體化石能源二氧化碳排放量(2019年)

圖6-1 世界主要經濟體化石能源二氧化碳排放量(2019年)

問題7:2000年以來,二氧化碳增量排放主要來自哪些國家?

答:2000~2019年,二氧化碳增量排放占世界增量排放的比例由高到低依次為(前5名):中國,排放增量占比61.6%;印度,排放增量占比14.5%;印度尼西亞,排放增量占比3.5%;伊朗,排放增量占比3.4%;沙特阿拉伯,排放增量占比2.9%;上述5個國家合計占二氧化碳增量排放的比例為85.8%。問題8:如何實現碳達峰、碳中和?

答:宏觀來看,實現碳達峰、碳中和要從碳源和碳匯兩個方面著手開展工作,即,增加碳匯,減少碳源。從人為角度來看,應從四個方面開展二氧化碳減排工作:一是,減少化石能源消費;二是,提高能源利用效率、節約使用能源(生產和生活方式的調整);三是,增加生態固態量(造林種草等);四是,二氧化碳捕集利用和封存(CCUS)。2000~2018年,全球化石能源消費產生的二氧化碳占二氧化碳總排放量的81.5%,因此,減少化石能源消費是解決二氧化碳排放問題的根本途徑。問題9:中國碳匯情況如何?

答:中國陸地碳匯情況大致如下:林地占比80%;草地占比15%;水域和未利用地占比5%;耕地為碳源,不考慮碳匯。我根據第八次全國森林資源清查(2009-2013)、第九次全國森林資源清查(2014-2018)資料,結合森林蓄積量擴展法進行測算,得出2018年中國森林碳匯量為20.6億噸二氧化碳,預計中國陸地碳匯量為26億噸二氧化碳。中國生態碳匯量約為排放量的1/4左右,低于北美的1/3,主要與中國單位面積碳排放強度較高有關。碳源和碳匯測算涉及的學科較多,邊界條件復雜,上述數值僅供參考。問題10:在減少化石能源消費上,中國主要應從哪些方面著手?

答:考慮非水可再生能源的技術、經濟、市場、安全、資源稟賦等因素;考慮水電開發已基本告罄;考慮核電開發受場址稀缺性、核設施安全性、投資經濟性等因素影響,我們對2030年以前各類一次能源在碳達峰、碳中和上的預估貢獻權重進行了排序,結果為:太陽能>風能>核能>水能>化石能源+CCS/CCUS。總體來看,發展風電、光伏發電是實現碳達峰、碳中和的根本途徑。2020年12月12日,習近平總書記在在氣候雄心峰會上宣布:到2030年,我國風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上(2020年裝機容量為5.3億千瓦)。根據我們的初步測算,到2030年,我國風電、太陽能發電總裝機容量預計會超過16億千瓦。問題11:對中國風電、光伏發電未來發展的整體判斷如何?

答:一項技術從實驗室走向產業化,需要邁過三道“門檻”:技術臨界、經濟臨界、市場臨界,即,創新鏈、價值鏈、應用鏈均需打通。三道“門檻”邁過以后,產業會快速發展,直至新的顛覆性技術和產業的產生。從當前情況來看,風電、光伏發電均已邁過三道“門檻”。風電、光伏發電平價以后,補貼賬期風險釋放;消納、電價機制等不斷完善,現金流波動風險有效降低。隨著煤電靈活性改造不斷推進,電力輔助服務市場、容量市場的建立健全,加之電化學儲能的經濟性顯現,適應高比例可再生能源發展的新一代電力系統的完善,以及“兩個一體化”項目的實施,預計電力系統接納非水可再生能源的能力增強。當前,電化學儲能在電源側、電網側、用戶側已具備規模推廣的經濟價值,其應用需求、應用場景、商業模式、技術創新等正在優化和迭代。可以預見,電化學儲能的規模應用將對風電、光伏發電等非水可再生能源的發展,以及提高電網安全性、可靠性和靈活性,平滑負荷曲線,減少遠端負荷需求,降低電網備用容量等產生深遠影響。考慮碳達峰、碳中和目標,國家發展改革委、國家能源局下達各省(自治區、直轄市)的可再生能源電力總量消納責任權重、非水電可再生能源電力消納責任權重將會加大,能源消耗總量和強度“雙控”限制持續趨嚴。根據國家發展改革委、國家能源局相關政策,若超額完成國家下達的可再生能源電力消納激勵目標,可用超額部分抵扣能耗“雙控”考核的總量指標。總體來看,各省(自治區、直轄市)政府對新建風電、光伏發電的需求加大。目前,風電、光伏發電的度電成本快速下降,在較多地區已低于化石能源發電。尤其是光伏發電,硅料價格仍有下降空間,金剛線切割技術還可優化,硅片成本的下降速度還未出現明顯拐點,增效技術(TOPCon、疊層電池等)的空間仍然較大,度電成本還將持續降低。根據當前產業發展情況來看,“十四五”末期,光伏發電的度電成本預計還將下降30%以上。光伏發電存在兩個“奇點”,一個“奇點”是實現與化石能源發電同價上網,另外一個“奇點”是上網電價低于化石能源發電的燃料成本。第一個“奇點”已經“臨界”;第二個“奇點”在太陽能輻照資源較好的地區也實現了“臨界”,到2025年,預計將有更多地區實現第二個“奇點”的“臨界”。第二個“奇點”實現“臨界”后,讓化石能源作為調峰電源,讓光伏等非化石能源多發電,從整個能源供給系統來說,是經濟的,更是環保的。既然整體上是經濟的,理論上就可以設置合適的交易機制,讓傳統能源、新能源都“獲利”,即,存在把“蛋糕切好”的方法。當前,風電、光伏發電等非水可再生能源即將邁過不再推高全社會用能成本的“門檻”,這具有跨時代的意義,相關效應疊加后,也將產生跨時代的變局。截至目前,全球能源互聯網發展合作組織、EIA等單位已發布中國2021~2025年新增裝機預測,電力規劃設計總院也給出了初步研究成果。綜合各機構發布的數據,以及我們的研究,“十四五”期間,中國風電、光伏發電新增裝機容量預計為6.0~6.5億千瓦,約為“十三五”新增裝機容量的1.9~2.1倍,年均新增裝機容量1.2~1.3億千瓦,占全國新增電源裝機容量的70.0%以上。問題12:風電、光伏發電的減排效果如何?

案例1,河北省某投產的100MW光伏發電項目,年均發電量1.56億千瓦時,年均二氧化碳減排量12.9萬噸/年,相當于河北省37.9萬畝(252.7平方公里)森林的碳匯量(按河北省畝均森林碳匯測算),相當于項目所在縣29.3%的轄區植滿森林。案例2:新疆某規劃中的“風光水火儲”一體化項目,其中,光伏發電3500MW,風電1500MW,天然氣發電2800MW,水電200MW,儲能800MW/1600MWh。年均發電量161億千瓦時,年均二氧化碳減排量1172萬噸,相當于新疆1986.4萬畝(13242.9平方公里)森林的碳匯量(按新疆維吾爾自治區畝均森林碳匯測算),相當于項目所在州森林面積增加1.23倍。問題13:風電、光伏發電的發展瓶頸和解決方案是什么?

答:風電、光伏發電具有隨機性和波動性特征,大規模高比例接入電網后,會帶來電力平衡、電量消納、電網安全穩定控制等諸多挑戰;另外,東部有些地區還存在風電、光伏發電發展與土地矛盾問題。相關解決方案如下:一是,大規模聯網;二是,加大儲能建設;三是,通過市場手段增加調節電源參與系統調節的主動性(需要建立健全輔助服務市場、容量市場、發電權市場等);四是,進一步降低風電、光伏發電的度電成本,使全系統用能成本盡快“達峰”;五是,除基本農田和生態紅線外,中東部地區仍有大量可用于風電、光伏發電建設的土地資源,應鼓勵建設風電、光伏發電項目,降低非技術成本,簡化單獨選址建設項目建設用地相關行政審批(許可)事宜。問題14:怎樣看待儲能的發展?

答:儲能的規模應用將對風電、光伏發電等非水可再生能源的發展,以及提高電網安全性、可靠性和靈活性,平滑負荷曲線,減少遠端負荷需求,降低電網備用容量等產生深遠影響。“十四五”期間,抽水蓄能的新增裝機占比仍然較高,電化學儲能將持續高速增長。產業發展規律表明,規模足夠大且不斷擴張的市場,會促進技術迭代和價格降低。總體來看,鋰離子電池儲能將在電化學儲能方式中勝出,主要原因在于車用動力電池的龐大市場會促進鋰離子電池技術的快速迭代和性價比的持續提高。2019年,全球動力電池新增規模為170GWh/年,預計到2030年新增規模將增長到3.0TWh/年。2019年,全球新增電池儲能3.1GW(韓國,0.6GW;中國,0.5GW;美國,0.4GW;德國,0.5GW;其他地區,1.1GW)。長期來看,動力電力的年需求量占全部電池需求量的90%以上。2010~2020年,全球按銷售加權計量的電池價格由1100美元/千瓦時,下降至137美元/千瓦時;預計2023年會降至100美元/千瓦時,2030年將降至60美元/千瓦時以下。中長期來看,鋰離子電池的正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術會不斷優化迭代,輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池系統會持續創新。在未來5~10年,固態鋰電池有很大概率會實現產業化。到2030年,預計主流鋰電池能量密度可達到500Wh/kg,比2020年提高一倍以上。鋰離子電池涉及的金屬材料是否能支撐產業的規模發展呢?2019年,鋰離子電池對主要金屬材料的需求量為:鈷,2.1萬噸;鋰,1.9萬噸;錳,2.4萬噸;鎳,7.2萬噸。預計到2030年,上述材料的需求量為:鈷,39.6萬噸;鋰,40.7萬噸;錳,38.9萬噸;鎳,204萬噸。鋰、鈷、鎳的主要儲量、開采量情況如下:(1)2020年,世界鋰資源儲量為8600萬噸,由于勘探投入增加,比2015年增長了4530萬噸;經濟可采儲量為2100萬噸,比2015年增長了700萬噸。2020年,世界鋰產量為8.2萬噸,儲產比256.1。經濟可采儲量中,智利920萬噸,占比43.8%;澳大利亞470萬噸,占比22.4%;阿根廷190萬噸,占比9.0%;中國150萬噸,占比7.1%。隨著勘探投入不斷增加,預計世界鋰資源儲產比還會逐步增長。加之鋰產品的回收利用,可以合理預判,鋰資源不存在資源性短缺問題。(2)2020年,世界鈷資源儲量為2500萬噸,經濟可采儲量為710萬噸,產量為14萬噸,儲產比50.7。經濟可采儲量中,剛果(金)360萬噸,占比50.7%;澳大利亞140萬噸,占比19.7%;古巴50萬噸,占比7.0%。隨著勘探投入不斷增加,預計世界鈷資源儲產比還會逐步增長。加之鈷產品的回收利用,可以合理預判,鈷資源不存在資源性短缺問題。2020年,剛果(金)的鈷產量占世界總產量的70%,中國是鈷的第一大消費國,其80.0%以上的消費量用于鋰離子電池行業。(3)2020年,世界鎳資源儲量為30億噸,經濟可采儲量為9400萬噸,產量為250萬噸,儲產比37.6。經濟可采儲量中,印度尼西亞2100萬噸,占比22.3%;澳大利亞2000萬噸,占比21.3%;巴西1600萬噸,占比17.0%;中國280萬噸,占比3.0%。隨著勘探投入不斷增加,預計世界鎳資源儲產比還會逐步增長,可以合理預判,鎳資源不存在資源性短缺問題。問題15:怎樣看待氫能的發展?

答:判斷一個新興產業的發展趨勢,要看大勢、看長遠、看全局,要考慮技術、經濟、市場及其迭代演進,還要考慮替代方案的競爭,更要結合中國的國情。非化石能源制氫及利用的轉化鏈較長,轉化效率存在上限,單位固定成本分攤存在下限,這些是物理和產業極限問題,非技術迭代和規模效應所能解決。總體來看,在乘用車、天然氣摻燒、儲能等應用領域,于氫能之外,存在轉化效率更高、價格更低的競爭性或替代性方案(鋰離子電池等)。氫能在客運、貨運、輪船等交通運輸領域存在應用場景,但是,這仍然要根據電化學儲能特別是鋰離子電池的技術迭代而定,若固態鋰電池及其他性能更優越的儲能電池得到大規模商業應用(固體鋰電池預計在2025~2030年之間獲得商業突破),仍會侵蝕氫能的應用空間。長遠來看,氫能預計將在航空運輸領域存在應用場景。工業用氫量較難快速增長,但供氫結構受碳達峰、碳中和政策影響存在調整需求,預計將催生產業機會(主要為化石能源制氫+CCS/CCUS)。上述觀點主要來自對氫能的應用分析。總體來看,氫能有四大類應用:一是,工業應用;二是,交通運輸應用;三是,天然氣摻燒;四是,儲能。由于涉及商業競爭,暫不發布氫能的四類應用場景和競爭分析,若有需要,可根據情況探討交流。問題16:對解決鋼鐵、化工、水泥、遠洋航運、航空運輸等行業的碳排放有什么看法?

答:長期來看,電力行業除碳的技術路線最為成熟,化石能源發電將逐步被非化石能源發電和儲能替代;到2050年,少部分存量化石能源發電可結合CCS/CCUS繼續運營。鋼鐵、化工、水泥、遠洋航運、航空運輸等行業受技術、經濟、工藝等的限制,很難通過自身工藝徹底脫碳。2018年,全球鋼鐵行業二氧化碳排放量為34.5億噸,水泥行業二氧化碳排放量為22億噸,初級化工產品二氧化碳排放量為8.8億噸,遠洋航運行業二氧化碳排放量為7.1億噸。上述四個行業合計二氧化碳排放量為72.4億噸,占全球總排放量的19.8%,是印度化石能源和工業排放量的2.95倍、美國的1.41倍、中國的0.76倍。從當前的技術發展趨勢來看,這部分二氧化碳的減排手段主要集中在工藝改進(如水泥、航空運輸等,但不能徹底解決問題)、增加CCS/CCUS裝置(如鋼鐵、化工、水泥等)、低碳氫能或低排放燃料替代化石能源等(如鋼鐵、遠洋航運、航空運輸等)。問題17:實現碳中和時,全球還能保留多少化石能源二氧化碳排放量?

答:碳中和(凈零排放)并非把化石能源的二氧化碳排放降到“零”,而是全球碳源與碳匯達到平衡。2000~2018年,全球碳源(碳排放)平均值為370.1億噸二氧化碳/年,碳匯(陸地、海洋)為192.9億噸二氧化碳/年。從The Global Carbon Project的數據來看,碳匯量與大氣中二氧化碳濃度總體呈正相關關系。2019年,聯合國氣候行動峰會倡議2050年全球實現碳中和,我們基于以下條件,估算實現碳中和時可保有的化石能源二氧化碳排放量:(1)2050年,陸地碳匯比2018年增長1.2倍。1970~1979年,陸地平均碳匯為74.5億噸二氧化碳/年;2000~2009年,陸地平均碳匯為98.2億噸二氧化碳/年;30年間增長了1.32倍。未來30年,考慮到各國對生態環境保護意識逐步提升,人工植被面積不斷增加,以及二氧化碳濃度增長導致植物生長加快等因素,陸地碳匯按2018年的1.2倍估算是偏保守的。(2)2050年,海洋碳匯比2018年增長1.0倍。1970~1979年,海洋平均碳匯為46.9億噸二氧化碳/年;2000~2009年,海洋平均碳匯為79.4億噸二氧化碳/年;30年間增長了1.69倍。未來30年,考慮海洋碳循環與大氣中二氧化碳濃度、海洋溫度的復雜影響,海洋碳匯按2018年的碳匯量估算是合適的。(3)2050年,土地利用變化導致的二氧化碳排放量為55億噸。自1959年以來,土地利用變化導致的二氧化碳年排放量變化不大,基本維持在50億噸上下。到2050年,土地利用變化導致的二氧化碳排放量按55億噸估算是合適的。基于以上條件,2050年達到碳中和時,化石能源二氧化碳排放量為:1.2×127.2 + 1.0×96.4 – 55 = 194.0億噸二氧化碳,是2018年化石能源二氧化碳排放量的53.0%。問題18:實現碳中和時,中國還能保留多少化石能源二氧化碳排放量?

答:2019年,聯合國氣候行動峰會倡議2050年全球實現碳中和。習近平總書記在第七十五屆聯合國大會一般性辯論及氣候雄心峰會上提出,中國努力爭取2060年之前實現碳中和。以下按中國于2050年實現碳中和進行估算。基于問題17的分析思路,作以下設定:(1)2050年,陸地碳匯比2018年增長1.4倍。根據第七次、第八、第九次全國森林資源清查數據,2004~2018年,中國森林活立木總蓄積量年均增長2.4%,且呈現加速增長態勢。未來30年,若年均增速按1.5%計算,則森林活立木總蓄積量將達到2018年的1.63倍。在中國陸地碳匯結構中,林地占比80%左右,因此,到2050年,中國陸地碳匯比2018年增長1.4倍是偏保守的。(2)2050年,海洋碳匯比2018年增長1.0倍。1970~1979年,全球海洋平均碳匯為46.9億噸二氧化碳/年;2000~2009年,全球海洋平均碳匯為79.4億噸二氧化碳/年;30年間增長了1.69倍。未來30年,考慮海洋碳循環與大氣中二氧化碳濃度、海洋溫度的復雜影響,全球海洋碳匯按2018年的碳匯量估算是合適的。各國海洋碳匯量暫按陸地面積占比分攤,中國的海洋碳匯比例為6.44%。(3)2050年,全球土地利用變化導致的二氧化碳排放量為55億噸。自1959年以來,全球土地利用變化導致的二氧化碳年排放量變化不大,基本維持在50億噸上下。到2050年,全球土地利用變化導致的二氧化碳排放量按55億噸估算是合適的。各國土地利用變化導致的二氧化碳排放量暫按陸地面積占比分攤,中國的比例為6.44%。基于以上條件,2050年達到碳中和時,中國化石能源二氧化碳排放量為:1.4×26 + 1.0×96.4×6.44% – 55×6.44% = 39.1億噸二氧化碳,是2018年化石能源二氧化碳排放量的41.1%。問題19:對實現碳中和的總體看法是什么?

答:基于風電、光伏發電的發展趨勢及大規模開發利用(技術、經濟、應用場景、市場需求等),儲能、CCS/CCUS的技術迭代和大規模商業應用,核能、水能的有限增量開發利用,氫能在部分領域的應用,以及核聚變的可能商用,即使不考慮財政補貼、碳排放權交易等外部激勵措施,我對全球及中國于2050年實現“碳中和”仍持樂觀態度。根據問題17、問題18的分析,結合EIA的預測數據建立分析模型,到2050年實現碳中和時,全球及中國的二氧化碳排放結構(可能性方案)見表19-1、表19-2。根據所列的可能性方案,我們為碳減排較為困難的工業及航空運輸業留足了化石能源用能空間。根據全球碳中和的可能性方案(表19-1),到2050年,全球工業領域二氧化碳排放量與2018年相同,工業領域的非化石能源消費占比僅安排了42.7%。考慮到交通運輸領域中的航空運輸(大規模利用非化石能源的概率較小)、遠洋航運(存在大規模利用非化石能源的可能性)等減排較為困難,2050年安排了36億噸的二氧化碳排放量。根據EIA的估算,到2050年,全球航空運輸業、遠洋航運業的一次能源消費分別占交通運輸一次能源總消費量的17.3%和7.5%,若航空運輸業、遠洋航運業全部使用化石能源,仍低于表19-1安排的化石能源消費量。中國的情況與全球趨勢基本相同。根據表19-2所列的可能性方案,到2050年,中國工業領域二氧化碳排放量為2018年的70.0%(考慮后工業化的影響),工業領域的非化石能源消費占比僅安排了50.6%。考慮到交通運輸領域中的航空運輸(大規模利用非化石能源的概率較小)、遠洋航運(存在大規模利用非化石能源的可能性)等減排較為困難,2050年,為這兩類交通運輸業安排了5.0億噸的二氧化碳排放量。2050年,交通運輸領域合計非化石能源消費占比為65.2%,給航空運輸業、遠洋航運業留出了34.8%的化石能源消費空間。表19-1 2050年實現碳中和時全球碳排放結構(可能性方案) 表19-2 2050年實現碳中和時全球碳排放結構(可能性方案)

表19-2 2050年實現碳中和時全球碳排放結構(可能性方案)

問題20:碳達峰、碳中和綜合型研究機構可開展哪些工作?

答:綜合前面問答的闡述,碳達峰、碳中和綜合型研究機構可開展以下研究工作:(3)減少碳源特別是減少化石能源消費的方案及路徑。(5)碳達峰、碳中和與產業結構、工業結構的相關性及其演進變化,相應的產業政策等。(7)能源消耗總量和強度“雙控”,可再生能源電力總量消納責任權重,非水電可再生能源電力消納責任權重等考核指標的實現方案。來源:孫小兵

相關閱讀:

關于開展“碳達峰與碳中和”咨詢服務的通知

山東省首張政府機關辦公區“碳中和”證書出爐

科技部:正加快制定科技支撐碳達峰碳中和行動方案

江西省首張辦公區“碳中和證書”

習近平主持中共中央政治局集體學習---各級黨委和政府要明確“碳達峰、碳中和”時間表、路線圖、施工圖

《碳排放權交易管理暫行條例(草案修改稿)》

《企業溫室氣體排放報告核查指南(試行)》

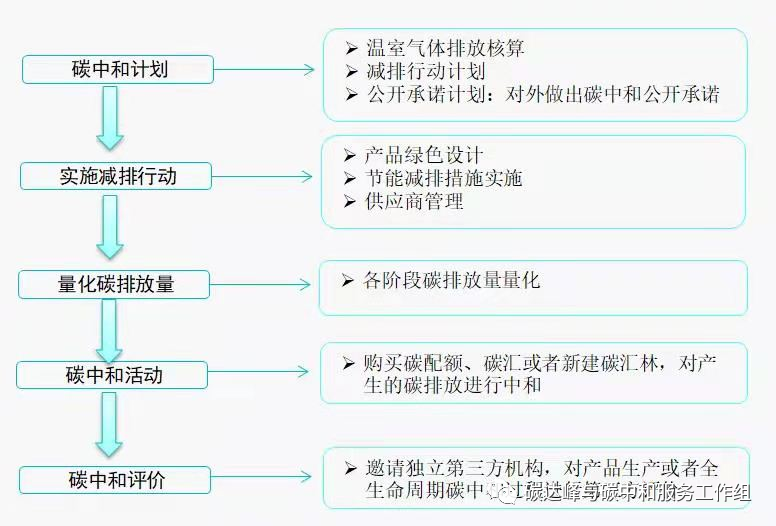

二、積極落實能耗雙控制度,提出控煤工作路徑及方法,協助完成壓煤目標,合理降低能耗總量和強度,減少碳排放;三、協助制定“碳達峰及碳中和”實施路徑及行動方案,提升碳減排和碳資產管理能力;四、組織開展城市、工業園區、機構、企業、產品、等“碳中和”咨詢、核查、認定服務;五、在碳交易過程中,為買賣雙方提供咨詢服務,確保交易過程中的有效合規;六、推進低碳領域的標準化建設,制定、發布相關標準;

中國節能協會碳交易產業聯盟

李建兵 13260051282(同微信),郵箱:3435336533@qq.com

版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。