2021-3-25 07:29

來源: CICC_Perspective

伴隨著全國統一碳市場即將邁入正式啟動階段,關于碳中和政策工具的討論也幾乎到了言必稱碳市場的程度。事實上,這樣一個看似無需討論的必然之舉,可能隱含著幾個被有意無意忽略掉的重要問題,例如:把不同行業納入同一個碳市場是否合適?碳排放權被投入到不同的生產活動中,是否應該被要求面對同一個碳價?統一碳市場會不會有什么出乎意料的溢出影響?碳市場之外,是否還有類似或者不同的碳中和政策工具值得選擇?本文基于綠色溢價對這些問題進行了探討,結果表明:①適合納入碳市場的主要是電力、鋼鐵兩個行業,交運、化工、建材行業可能更適合碳稅的碳定價機制;②統一碳價的思路并不可取,應采取差別碳價;③相比于理論上的碳的社會成本折現,綠色溢價下的平價碳成本可能更適合作為現實中制定碳價的參考依據。

要點

近期,生態環境部表示,全國碳市場建設已到了最關鍵階段,確保今年6月底前啟動上線交易[1]。從推動碳中和的政策工具角度看,這可能是今年最重要的舉措。事實上,自去年9月“碳達峰、碳中和”目標提出以來,社會各界對于碳市場的關注熱度就持續升溫,有關部門在2020年9月即表示:發電行業已經做好了納入全國碳排放交易市場相關準備,“十四五”期間要進一步加快碳排放交易市場的建設,把其他重點行業加快納入進來,包括鋼鐵、水泥、電解鋁等七八個行業[2]。伴隨著全國統一碳市場即將邁入正式啟動階段,關于碳中和政策工具的討論也幾乎到了言必稱碳市場的程度,似乎碳市場已經成為了制定碳中和政策時的必然選擇。

事實上,這樣一個看似無需討論的必然之舉,可能隱含著幾個被有意無意忽略掉的重要問題,例如:把不同行業納入同一個碳市場是否合適?碳排放權被投入到不同的生產活動中,是否應該被要求面對同一個碳價?統一碳市場會不會有什么出乎意料的溢出影響?碳市場之外,是否還有類似或者不同的碳中和政策工具值得選擇?本文基于綠色溢價對這些問題進行了探討,結果表明:①適合納入碳市場的主要是電力、鋼鐵兩個行業,交運、化工、建材行業可能更適合碳稅的碳定價機制;②統一碳價的思路并不可取,應采取差別碳價;③相比于理論上的碳的社會成本折現,綠色溢價下的平價碳成本可能更適合作為現實中制定碳價的參考依據。

為闡述這些結論背后的邏輯依據,我們將在下文中探討如下幾個問題:①對碳中和相關的碳價概念進行區分,作為進一步探討的基礎;②剖析統一碳價思路背后存在的邏輯問題,基于社會凈成本的概念提出差別碳價思路;③從綠色溢價的角度,為差別碳價提供更現實的計算方法;④基于綠色溢價,去探討適宜不同行業的碳定價機制,以及碳市場交易機制的建設問題;⑤從社會治理角度探討降低綠色溢價的可能性。

正文

“一碳”究竟:社會成本,還是社會凈成本?

在理論、政策以及日常語境中,存在著多個相似但不同的碳價概念。這些概念在各自的語境下內涵是清晰的,但當進行跨語境的探討時,尤其是探討碳定價問題時,可能會出現一些歧義。為此,世界銀行曾經對這些不同的概念做出過區分和界定[3]。就本文需要探討的問題而言,主要需區分理論碳價和顯性碳價。其中,理論碳價是指Nordhaus所稱碳的各期社會成本的折現值;顯性碳價則對應著碳市場中交易決定的碳價,以及碳稅稅率。

由于理論碳價通常被認為是制定顯性碳價的重要基礎,因此美國新總統拜登上任伊始便于1月20日宣布,將會借鑒Nordhaus等人的模型來測算理論碳價,不過他對理論碳價的具體措辭是“Social cost of carbon”[4],以直觀表達理論碳價與顯性碳價之間的關系。下文中,將采用“碳的社會成本”來表示理論碳價,并簡稱為碳成本,顯性碳價相應簡稱為碳價。

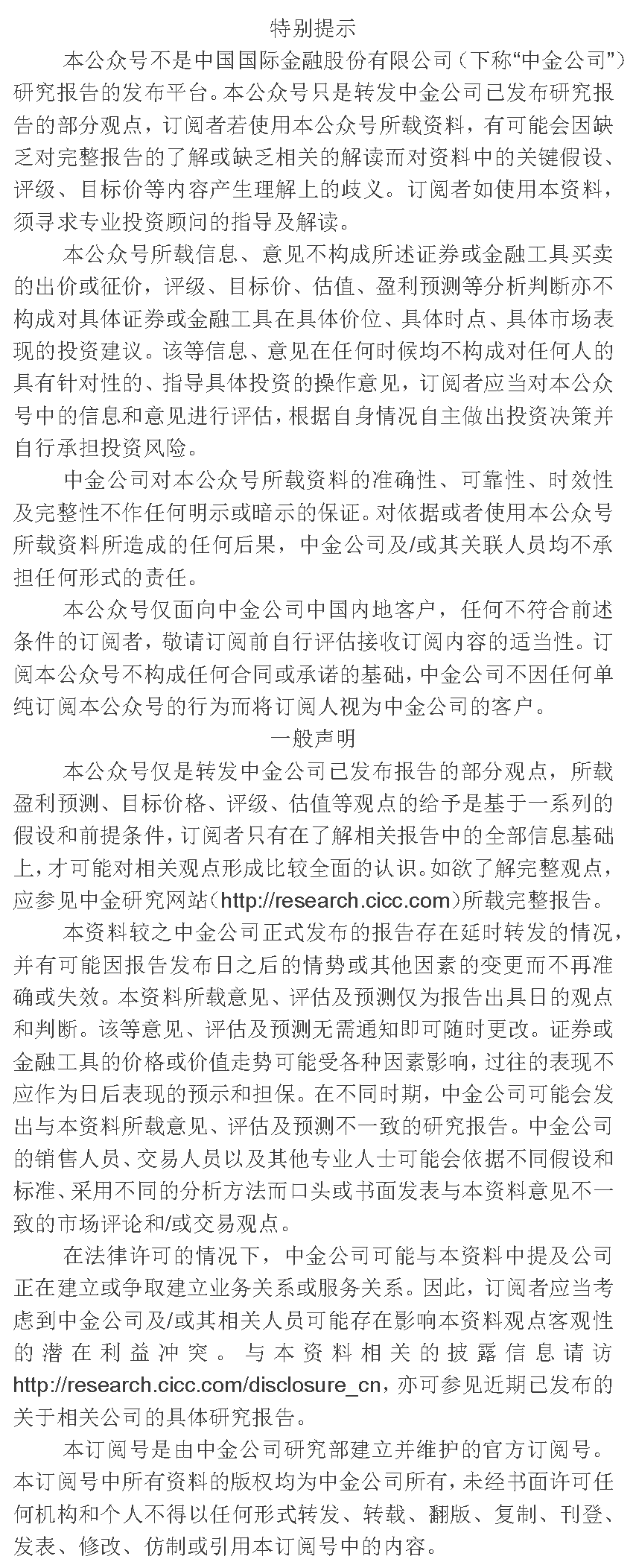

圖表:碳成本與碳價(美元/噸碳)[5]

資料來源:Nordhaus(2016),世界銀行,EEX,中金研究院。注釋:平價碳成本為根據2021年綠色溢價測算的中國平價碳成本;歐盟EU ETS碳價為歐盟碳交易市場2020年現貨交易價格的算術平均值;平均碳稅為2020年世界銀行數據計算的各國碳稅平均值。

事實上,這并不是美國政府第一次測算碳成本,奧巴馬政府曾于2010年對碳成本進行過測算,當時的結果折現到2020年大約是26美元/噸碳[6],2016年更新計算后的碳成本為42美元/噸碳。2017年,剛上任不久的特朗普再次更新了碳成本的計算,結果顯示美國碳成本僅有不到7美元/噸碳[7]。無論是反對還是支持減排的美國決策者,都是通過碳成本的測算來支持自己的觀點,反映了在主流認知框架下,碳成本對于碳價制定的重要意義。由于碳定價又被看作是最重要的碳中和政策工具,因而碳成本的測算在一定程度上也可以被看作整個碳中和政策的重要基礎性工作。

然而,對于這個重要的基礎性數據,不但決策層并沒有一致的看法,學者之間的分歧也很大。例如,著名的氣候經濟學家Nordhaus測算的碳成本大約是37美元/噸碳(2020年)[8],被Nordhaus在碳成本測算方面重點批判的另一位經濟學家Stern,他的方法對應的碳成本大約是266美元/噸碳[9]。我們基于綠色溢價測算的中國平價碳成本約為377元人民幣(約58美元)/噸碳。為什么同樣一個碳排放,不同方法測算的碳成本差異這么大?究竟應該從什么樣的角度去理解碳成本?我們為什么要從綠色溢價的角度去測算碳成本?這對于碳中和政策而言,又有什么樣的含義?

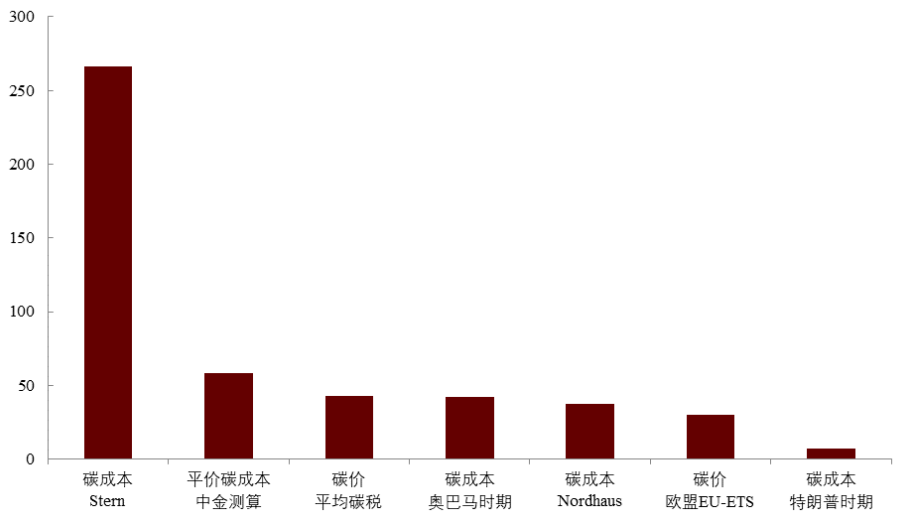

對這些問題的探索,離不開對外部性的討論。1920年,英國經濟學家亞瑟?庇古對于外部性問題進行了開創性研究,目前對于碳成本的主流測算方法幾乎都可以追溯到庇古的這一思想,即社會成本內部化。這個理論簡單清晰,但技術層面的測算方法卻異常復雜且分歧很大。前述Nordhaus和Stern的一個重要分歧來自于兩人對折現率的看法高度不同;奧巴馬政府和特朗普政府的分歧不只在于貼現率,也包括覆蓋的范圍,前者著眼全球,后者只測算了美國的社會成本。

圖表:碳成本與貼現率

資料來源:Nordhaus《Revisiting the social cost of carbon》2016,中金研究院。

注釋:“DICE base”方形點是Nordhaus于2016年測算時使用的貼現率和相應的碳成本,“Stern”三角點是根據《The Stern Review》中的假設貼現率測算的碳社會成本。

即便是奧巴馬政府自己的測算,也用了三種不同的計算方法,分別是DICE、PAGE和FUND模型。其中,DICE是最基本的測算方法,在這個內生增長模型中二氧化碳通過影響溫度進而影響整個社會產出,但沒有考慮碳排放對經濟不同組成部分影響的差異。PAGE模型和FUND模型在一定程度上彌補了這個不足,分別考慮了碳排放對不同地理區域和不同行業影響的結構性差異[10]。

不過,這些看似嚴重的分歧背后,似乎都有意無意的忽略了這樣一個問題:不同行業的碳成本是否不一樣?或者說,按照當前的主流測算方法,同一個經濟體內部只有一個碳成本。由于碳成本是碳定價的重要參考依據,這樣一個不考慮行業差異的統一碳成本測算,似乎已經對于現實碳定價邏輯產生了重要影響,即同一碳成本意味著同一碳價。比方說截止到2020年,全球最大的碳交易市場歐盟EU ETS已經覆蓋了電力、交運等14個行業,同一個市場中這些行業面臨是同一個碳價。中國也有類似的情況,即將啟動的全國統一碳市場,在當前主要覆蓋了電力行業,未來還將會覆蓋鋼鐵、水泥、電解鋁等高排放行業,似乎也意味著這些不同的行業納入統一市場后將會面臨同一個碳價[11]。

問題是,主流碳成本測算隱含的同一碳價思路是否合適?庇古最初的論述對于思考這個問題依然有借鑒意義,他認為:All such effects must be included— some of them will be positive, others negative elements— in reckoning up the full physical net product of the marginal increment of any volume of resources turned into any occupation[12]。也就是說,庇古實際上討論的不是社會成本,而是作為社會成本與社會收益之差的社會凈成本。

另外一位對外部性問題做了深入研究的經濟學家科斯,在具有里程碑意義的《社會成本問題》(1960年)一文中,雖然質疑了庇古稅的可行性,但也明確寫道:the problem is to devise practical arrangements which will correct defects in one part of the system without causing more serious harm in other parts[13]。也就是說,科斯思考外部性的角度依舊是一個社會凈成本的概念。

由于存在社會成本和社會凈成本的差異,對于統一碳價的碳定價思路似乎應該抱有一定的懷疑態度。或者說,如果將碳價視作一種對碳排放的懲罰措施,是否意味著對于不同行業產生的碳排放應該采取不同程度的懲罰?比方說,假如一個比特幣挖礦者通過燃燒煤炭的方式去支撐挖礦的能源消耗,另一個是大量民眾在冬天通過燃煤來御寒,這兩種行為明顯都會產生碳排放,這兩種排放行為是否應該適用于同樣的懲罰措施,比方說都納入統一碳市場中承受同樣的碳價?如果從社會成本的角度看,同樣一單位的碳排放,無論是御寒產生的還是比特幣挖礦產生的,都對社會造成了同樣的傷害,似乎應該適用同樣的懲罰。但是,耗費大量碳排放權去“挖”一種本可以輕松印刷出來的“貨幣”,與耗費大量排放權去挽救嚴寒威脅下的生命,這兩種碳排放權消耗造成的社會收益明顯是不一樣的,自然也不應該受到同樣的處罰。

這樣一個基于社會凈成本,而非社會成本角度的碳成本分析,拓展到更一般的意義上,意味著對于社會收益不同的行業而言,也應該適用不同的碳價水平,進而是否可以得出這樣一個推論:對于社會凈成本不一樣的行業而言,去計算一個同樣的碳成本可能是不太合適的。隨之而來的、更具有現實意義的問題是:對于現實的碳定價而言,把社會凈成本不同的行業納入到一個統一碳市場、去承受同一個交易出來的碳價,或者說對社會凈成本不同的行業制定同一個碳稅稅率,是否合適?我們將結合綠色溢價,對這個問題進行探討。

綠色溢價與碳定價機制的選擇

社會凈成本角度的思考,有助于我們擺脫上述主流碳成本測算可能產生的誤導。不過,無論是基于社會成本,還是社會凈成本,本質上都是一種理論上可行、現實中計算難度很大、誤差也可能很大的概念。除了前述分母端的貼現率之爭外,更大的困難在于如何定義分子端的社會成本。對此,Stern認為準確衡量氣候變化的外部性非常困難,因為:①氣候變化的成因和后果都是全球性的,排放同一當量的二氧化碳所造成的經濟傷害與地域無關,這與公共健康問題和空氣污染不同,區域性的氣候變化與全球氣候變化息息相關;②溫室氣體排放的影響會隨時間推移持續發展,溫室氣體可能在大氣中滯留數百年,目前的氣候系統對溫室氣體累積產生的影響會有滯后性;③溫室氣體對人類社會造成的潛在影響存在很大的不確定性,難以估算[14]。

即便是對于貼現率和社會成本都作出種種假定后,具體的計算過程中,困難依然很大。以奧巴馬時期的測算為例,三個模型不但模擬了5%、3%和2.5%三種貼現率的情境,而且每個具體計算模型的初始設定中,都蘊含了一些會影響碳成本大小的參數隨機生成過程,因此每次模擬中得到的最終結果都有所不同。為了盡可能緩解隨機擾動造成的單次碳成本計算結果不可信問題,每種模型重復計算了10000次。這一次,拜登準備花一年半的時間去更新碳成本的計算[15],這既體現了主流框架下測算碳成本對于碳定價乃至整個碳中和政策制定的重要性,也是因為這個計算過程高度復雜、不確定性很大、投入成本比較高。

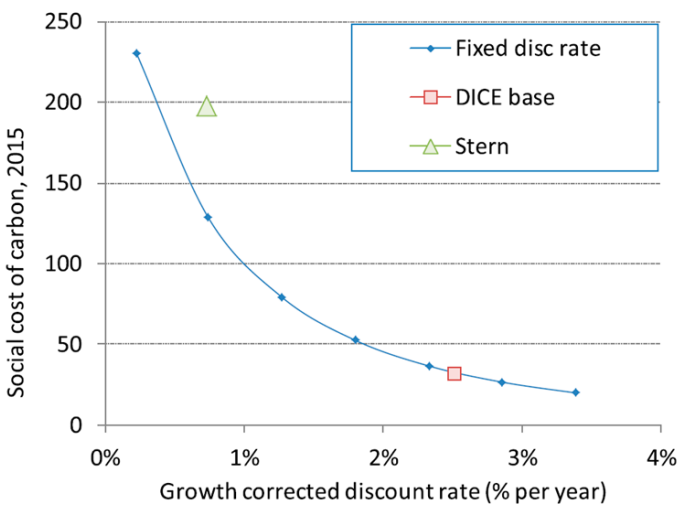

圖表:2021年中國高排放行業的平價碳成本(元/噸碳)

資料來源:CEADS,中金公司研究部、中金研究院。

基于社會成本去計算同一碳成本尚且如此困難,如果從社會凈成本的角度去測算各行各業的差別碳成本,由此產生的相關內涵界定爭議與不確定性,計算所需要的時間投入和資源消耗,可能比計算統一碳成本大得多。但是,如果不考慮計算難度,僅考慮合理性的話,前文關于社會凈成本分析的表明,確實應該為不同行業計算不同的碳成本。因此,有必要在碳成本測算的理論方法之外,換一個思路去思考如何更可行的測算差別化碳成本、進而推動差別化碳定價的現實問題。

目前看,綠色溢價可能是解決上述問題的較好方法。需要說明的是,綠色溢價的分析思路,并不是來自于嚴格經濟學意義上的社會成本,而是來自于當前行業有排技術和零排技術之間的成本差異,本質上是一種平價碳成本,即需要排放者為碳排放付出的額外成本,以確保排放者生產成本與碳中和技術下的生產成本平價。對比來看,目前主流的碳成本計算可以看成是一種由遠及近的理論測算方法,是將碳排的未來傷害折現到當下;綠色溢價反映的是一種由近及遠的問題解決思路,強調通過促進當前碳中和技術的發展來解決未來的碳排放問題。

因此,基于現實的綠色溢價,比基于理論的主流碳成本,似乎具有更優的現實意義。更重要的是,綠色溢價可以體現出社會凈成本角度下差別碳成本、進而差別碳價的政策含義。接下來,將主要基于綠色溢價的分析框架,去探討有關如何實現碳定價的問題,主要包含三個方面:1、不同行業是否應該采取不同的定價機制?2、不同行業是否應該有不同的定價水平?3、如果需要制定差別碳價的話,各自行業是否存在差別化的碳價參照基準?

庇古VS科斯:碳稅與碳市場的同與不同

作為兩種基本的碳定價機制,碳稅和碳市場的理論淵源分別來自于庇古和科斯。庇古和科斯對于外部性問題的思考雖然都有社會凈成本的角度,但是對于如何實現社會凈成本的內部化,兩者的看法并不一致。庇古的方法是庇古稅,科斯認為庇古稅是一種難以實現的設想,因為很難知道合適的稅率究竟應該定多少,他主張通過明晰產權的方式,通過市場自由交易對外部性定價。

實踐中,截止到2019年,全球計劃實施和實施中碳交易機制是31個、碳稅機制是30個,約覆蓋全球溫室氣體排放量的22%;其中,征收碳稅的代表性國家主要有北歐的丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等[16];目前最大的碳市場是EU ETS,較有代表性的碳交易機制還有美國的RGGI。對于這兩種定價機制,我們將主要從減排效果、交易成本、公共收入的使用三個維度去分析兩種機制的同與不同,最終結合綠色溢價去探討兩種定價機制對于中國的適用性問題。

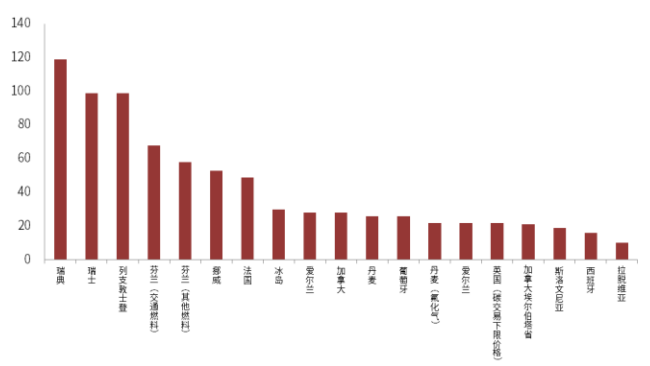

圖表:各國碳稅稅率水平(美元/噸碳)

資料來源:World bank《State and Trends of Carbon Pricing 2020》,中金研究院。

注:數據截至2020年11月。

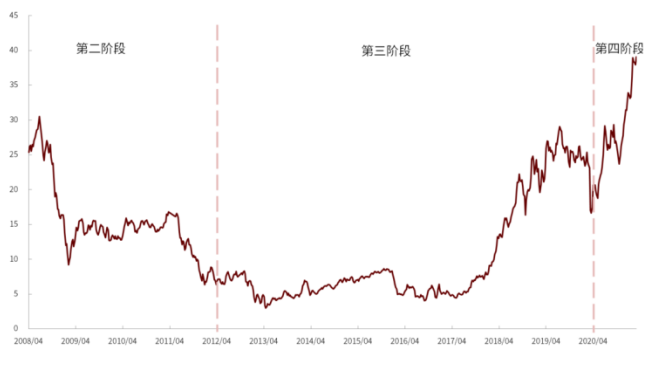

圖表:EU ETS碳排放權期貨價格(歐元/噸碳)[17]

資料來源:ECX EUA futures from ICE,中金研究院。

注:數據截至2021年3月。

(1)相對于碳稅,碳交易的減排效果更確定

由于增加了碳排放的成本,因此無論是碳稅還是碳交易,都是有助于降低碳排放的。但從機制運行的內在邏輯上看,兩者還是有一些內在差別。碳稅本質上是一個事先確定的固定碳價,市場主體因此可以對減排技術研發、投資形成一個比較穩定的收益預期,這有利于促進創新,但將不確定性留給了能否有效降低排放量。

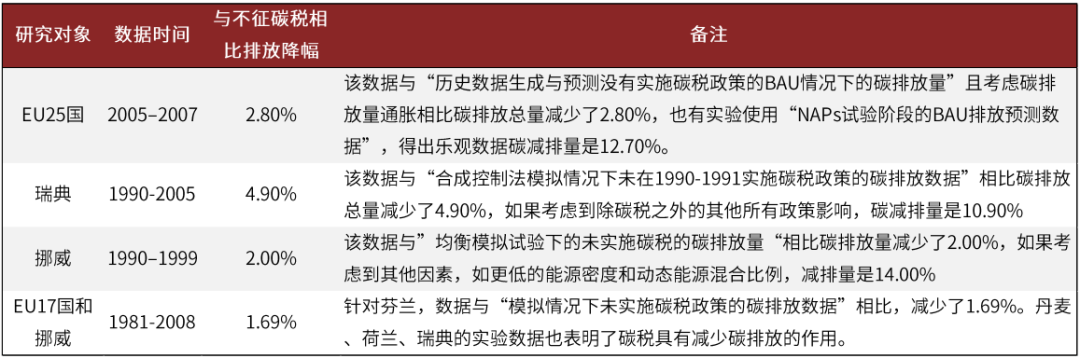

圖表:有關碳稅對排放量影響的實證研究

資料來源:Erik Haites2018,Experience with Carbon Taxes and Greenhouse Gas Emissions Trading Systems,中金研究院。

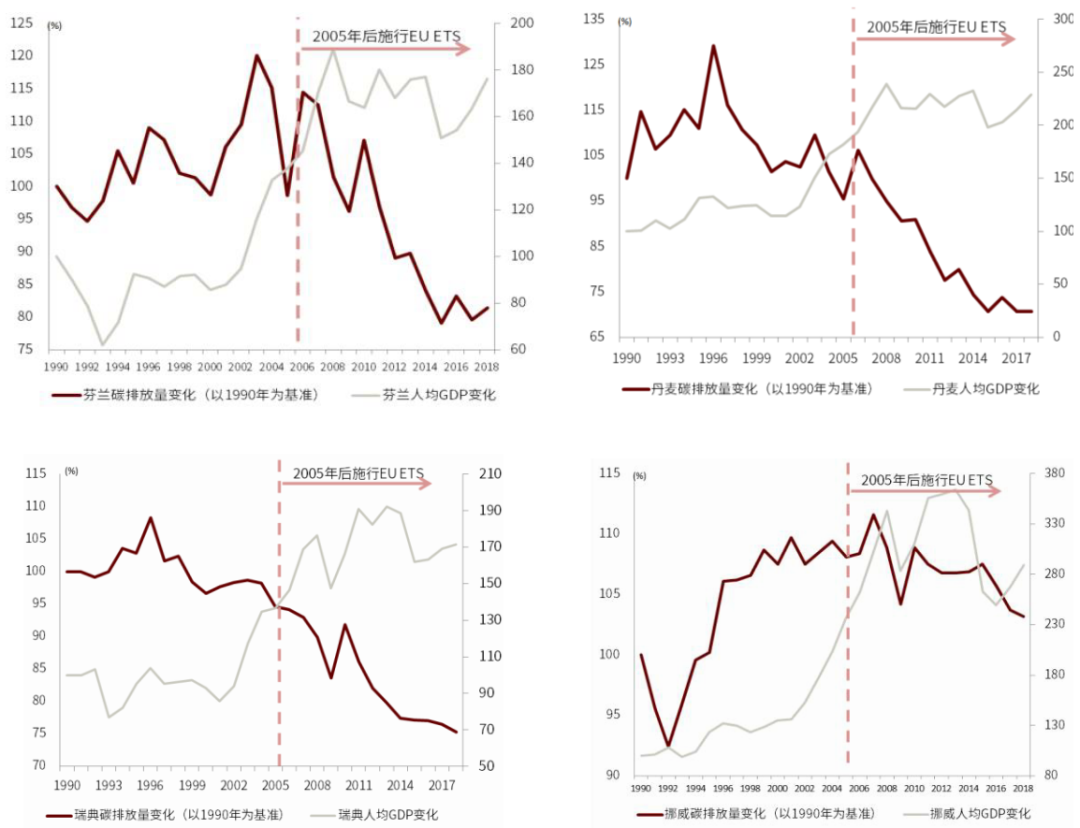

圖表:北歐四國碳排放量與人均GDP(%右軸)

資料來源:European Environment Agency (EEA),中金研究院。

因為只要增加一單位碳排放的收益能夠覆蓋碳稅成本,那么企業還會持續增加碳排放。或者說,碳稅只能確保排放比不征收碳稅的情形下要低,但最終是否能夠實現碳排放量的絕對下降,卻有較大不確定性。對1981-2007年間瑞典、挪威等北歐國家減排的實證分析也印證了這一點,與不征收碳稅的基準情形相比,碳稅大約會降低2.8-4.9%的排放量。與此同時,芬蘭、丹麥、瑞典、挪威等北歐四國施行碳稅后的排放絕對量并沒有明顯的下降態勢,或者下降的幅度明顯小于加入碳市場之后的降幅。

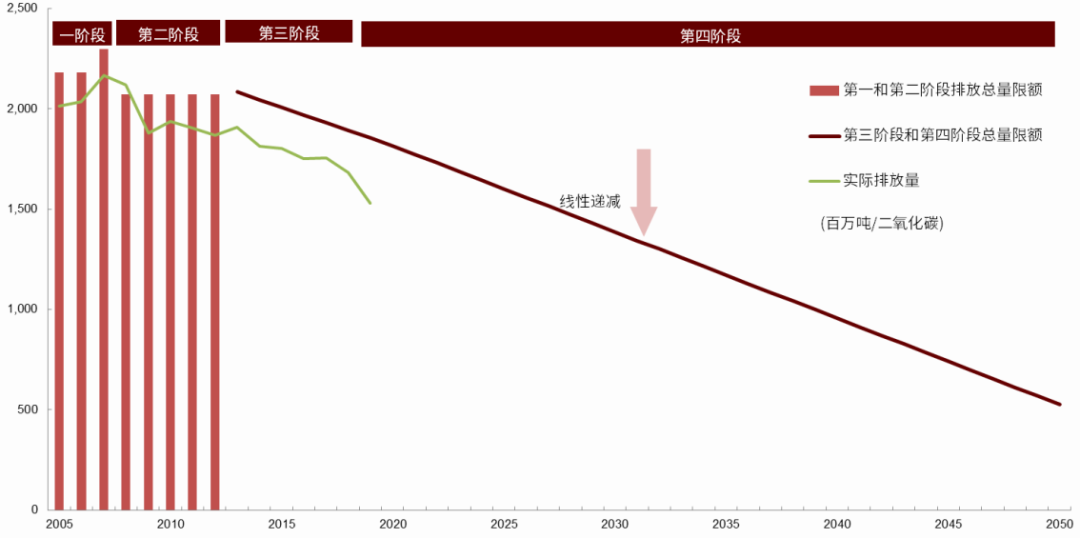

圖表:歐盟EU ETS設定的排放總量和最終排放量

資料來源:EEA, 中金研究院。

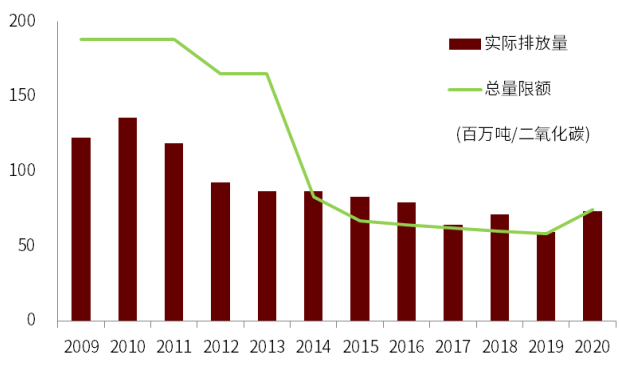

圖表:美國RGGI設定排放限額和實際排放量

資料來源:RGGI COATS,中金研究院。

注:2020年RGGI從9個州擴為10個州,因此配額總量上升。

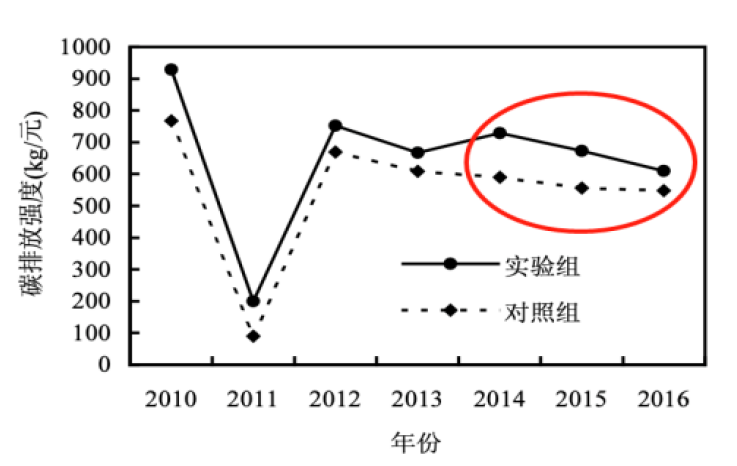

圖表:中國碳市場試點下的排放強度變化[18]

資料來源:《中國碳交易試點政策對城市碳排放績效的影響及機制》,中金研究院。

與碳稅的總量約束乏力相比,碳交易的總量控制機制比較好的解決了這個問題。由于碳排放量的上限是提前設定好的,即便是在經濟過熱的情況下,最終的碳排放也難以顯著超越事先確定的上限。因此,碳市場與碳稅一大不同在于,它給出了一個比較確定的碳排放量下降路線。以歐盟為例,1990-2019年歐盟GDP增長60%的同時,碳市場覆蓋單位的實際排放量基本上沒有突破設定的排放總量限額。類似的情況也存在于覆蓋了美國東北區域10個州的RGGI市場。中國方面,對2010至2016年碳交易試點前后地級市碳排放強度的研究表明,在排除地區差異等因素的影響后,碳排放權交易對試點城市碳排放強度的降低具有統計意義上的顯著作用[19]。

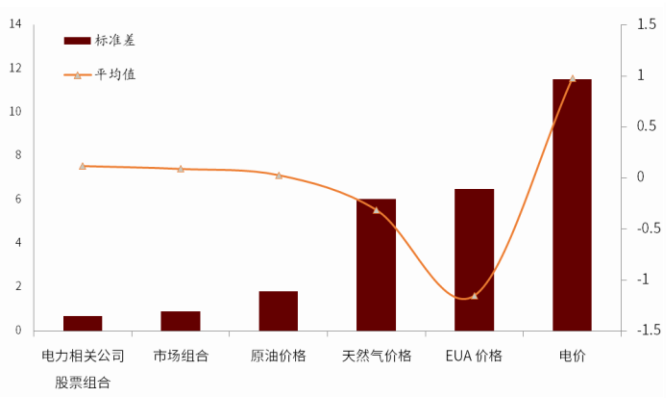

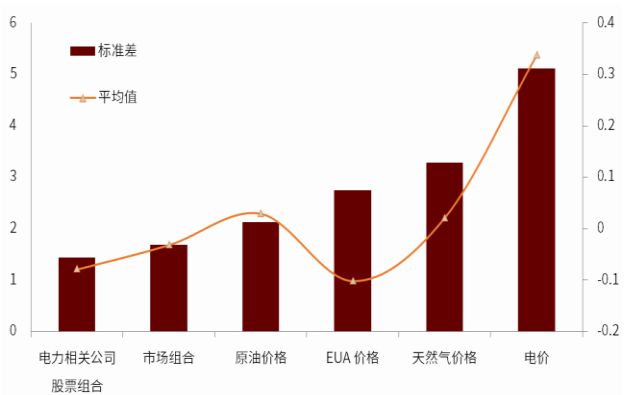

圖表:EU ETS第一階段的部分(2005年11月21日-2007年12月31日)幾類資產的收益率與標準差[20]

資料來源:Yuan Tian等(2015),中金研究院。注:右軸為平均值。

圖表:EU ETS第二階段的部分(2008年1月1日-2012年12月5日)幾類資產的收益率與標準差[21]

資料來源:Yuan Tian等(2015),中金研究院。注:右軸為平均值。

不過,這并非意味著碳交易機制就是完美的。事實上,與碳稅相比,作為一種數量型碳定價機制,碳市場在增強了碳減排量的確定性同時,付出的代價是碳價的不確定性。因為在純粹的碳市場中,碳排放權的供給是沒有彈性的,一旦經濟波動引發碳排放權需求的變化,這種需求側沖擊的吸納方法將只能體現在碳價方面。這也造成了碳市場下碳價的高度波動性。高度波動的碳價意味著企業投資低碳技術的回報預期是不確定的,這不利于促進碳中和相關技術進步。

(2)相比于碳市場,碳稅機制的交易成本較小

正如新制度經濟學所強調的,資源配置機制的運行是有成本的。由于兩種碳定價機制內在的運行邏輯不一致,因此以監測、報告、核查(MRV,即monitoring, reporting and verification)衡量的交易成本,兩者存在比較明顯的差距。如圖表13所示,碳市場的交易成本通常高于碳稅。之所以會有這種差別,在很大程度上是因為開征碳稅借助于現有的征稅體系,不需要構建起一套全新的專用MRV體系。

碳交易則不同,這并非一個經濟主體自發逐利形成的既有市場,而是一個依賴于法律等命令型政策作為制度基礎建立起來的、新的專用市場。與碳稅的定價機制相比,作為一個人為創設的新市場,其有效運轉需要比碳稅參與者更多的市場主體通力合作,這會產生更多的新協調、監督成本:一方面,在人為創設的市場,其基礎制度的有效運轉不是依賴于市場逐利本性,而是依賴于命令型政策的強制執行,這可能需要投入大量資源,比方說如何分配碳配額,無論是免費分配制度,還是有償分配制度,均需要足夠的資源監督這個過程,否則很容易產生低效的分配;另一方面,是在碳市場中,參與者不只有政府和排放企業,作為基礎設施的交易所,還有為了提升定價效率而引入的中介機構、大量機構投資者,甚至還會有個人投資者,交易的產品除了現貨之外,還有期貨、期權等,這意味著碳市場需要量身定制新的MRV體系,以增強對各參與主體的監督,更多參與者之間的互動也意味著更多的交易成本。

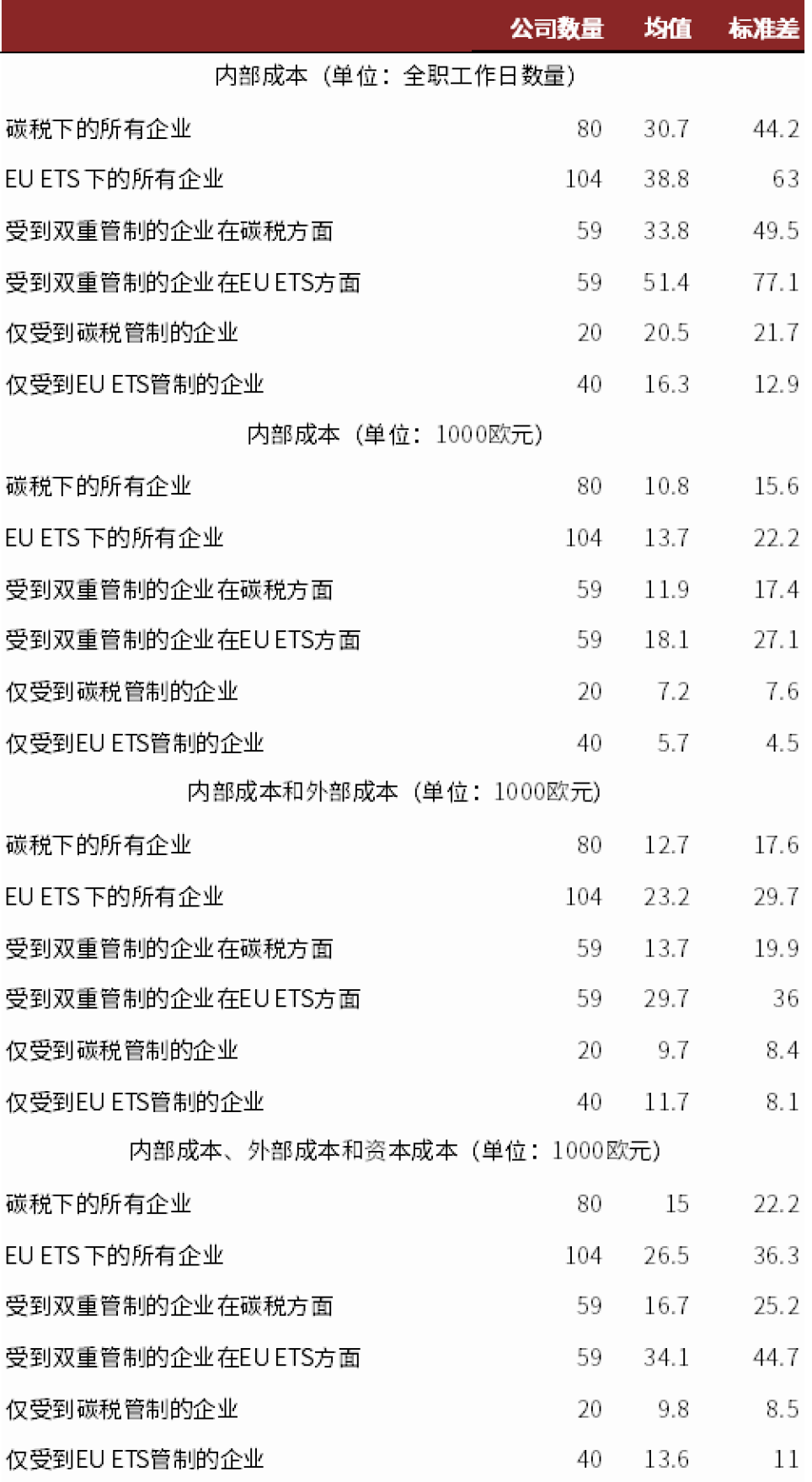

圖表:企業為兩種碳定價機制付出的MRV成本(2012年)

資料來源:Jessica Coria(2019)《Transaction Costs of Upstream Versus Downstream Pricing of CO2 Emissions》,中金研究院。注:公司數量為參與問卷調查的企業數量,這些企業共分為五類:所有受到碳稅制度MRV管制要求的企業;所有受到EU ETS制度MRV管制要求的企業;同時受到碳稅制度MRV和EU ETS制度MRV管制要求的企業;只受到碳稅制度MRV管制要求的企業;只受到EU ETS制度MRV管制要求的企業。該調查問卷中成本分為三種:1. 內部成本,主要是企業內部對MRV制度需要付出的管理和實際工作,以需要付出的全職工作的時間和貨幣兩種形式進行計量;2.企業的外部成本,按照MRV規定所訂立的顧問服務合約所付出的成本,以貨幣進行計量;3.資本成本,即為了碳排放相關的測量、監控、記錄和數據儲存而付出的成本。

(3)碳定價收入分配:碳稅可用于促進公平,碳交易更側重于提高效率

無論是碳稅還是碳交易,都會存在直接的碳排放價格,再加上定價機制運行的交易成本,這會造成兩個問題,微觀上的企業競爭力下降,和宏觀上的碳泄露(Carbon Leakage)。解決這些問題的一個思路是,合理運用碳定價帶來的公共收入。這個公共收入,在碳稅的情況下體現為政府稅收,在存在拍賣制度的情況下體現為政府拍賣碳排放權的公共收入。理論上來講,這兩種收入雖然流進政府的渠道不同,但都可以用來糾正碳定價帶來的企業競爭力下降和碳泄露問題。

圖表:歐盟2016年碳定價收入的使用約束形式和支出結構

資料來源:OECD《The use of revenues from carbon pricing》,中金研究院。

但在實踐中,碳稅和碳市場所得公共收入的使用方式,還是有些側重點的不同。在收入使用方向的規定上,由于碳市場的拍賣收入并非像碳稅那樣直接納入國家財政,因此78%的碳市場拍賣收入會以法律的形式約束其使用方向,以避免財政紀律約束缺位下公共收入的不當使用。但對于碳稅的使用卻沒有這么嚴格,大約只有43%的碳稅是以法律形式規定使用方式,因為碳稅進入政府財政系統,受到已經存在的財政紀律約束,需要施加額外約束的必要性沒有碳市場那么大。

在最終的使用方向上兩者也存在一些差別。以碳稅為例,由于它直接進入到稅收系統,因此在使用的最終方向上也更多的體現出公共財政屬性。OECD報告中提到,歐盟2016年一半以上的碳稅收入是用于減稅、退稅等稅收政策方向的,其中有一部分體現了追求公平的公共財政色彩,例如,挪威在征收碳稅的同時,減免了其他部門的一些稅收,并將碳稅收入一部分投入養老基金等財政支出項目[22]。加拿大不列顛哥倫比亞省規定碳稅收入可以一次性退稅補償給低收入人群,起到了轉移支付的公共財政作用[23]。2019年,美國國會提出的《The Climate Action Rebate Act of 2019》,擬將碳費(Carbon Fee)的70%通過每月退稅的方式返還給中低收入居民手中[24]。

與碳稅的公共財政屬性不同,碳市場的收入則呈現一定的專款專用色彩,為了降低碳排放而獲得的拍賣收入,主要還是直接用于了促進減排方面的開支。根據OECD研究,碳市場拍賣收入中的86%存在明確的使用方向約束(78%是法律約束,8%是政治承諾),其中,最大的支出項目是推廣綠色出行(占比22%),即一些國家利用拍賣收入來發展面向公眾的電氣化交通和其他低碳出行方式,例如加拿大提升交通電氣化水平、意大利補貼低碳出行、美國加州用于建設連接該州主要城市的高速鐵路等;其次是用于提升能源使用效率的開支,例如法國、意大利對學校等公益機構建筑物采取了節能改造;支持可再生能源發展以及補貼綠色研發這兩項占比也比較大,例如英國2016年的可再生發熱激勵(Renewable Heat Incentive)計劃總撥款的一半來自于拍賣收入[25]。

總之,碳稅和碳市場拍賣所得的公共收入,雖然理論上可以做到使用方式無差別,但由于它們形成公共收入的途徑不同,在實踐中的側重點上還是有所差別。碳稅在使用方向上不只局限于碳中和領域,具有一定的“取之于民,用之于民”的公共財政屬性,會有一部分用于支撐其他領域的減稅,或者轉移支付等,能夠在促進公平方面發揮一些作用。碳市場拍賣收入則具有較強的“取之于碳,用之于碳”屬性,主要集中在提升碳中和效果方面,在一定程度上有助于緩解碳市場中價格波動較大對于綠色投資、創新的不利影響。

綠色溢價視角看定價:碳市場為主,碳稅為輔

在目前的碳定價機制選擇中,似乎只是從排放占比這一個維度,強調通過碳市場的方式來約束高排放行業,這并不符合社會凈成本視角的差別碳價要求。而且,綜合減排效果、交易成本以及公共收入使用三個方面看,碳稅和碳定價兩種機制各有優劣,并不存在一個絕對好于另一個的確切結論。如下圖所示,如果僅從提升減排量的確定性這個角度看,似乎碳交易確實是個理想的選擇,但這也意味著有可能付出更高的交易成本,在貧富分化日益嚴重的社會背景下,也喪失了一個通過碳稅促進公平的機會。

圖表:碳稅和碳市場的優劣對比

資料來源:中金研究院。

更重要的是,通過碳市場來約束碳排放,意味著相關行業將會面臨較大的碳價不確定性,這不利于相關行業的綠色投資與技術進步。從實現碳中和的策略上來看,碳定價固然是最重要的政策手段之一,但技術進步對于最終實現碳中和而言可能更具有決定性意義。因此,從這個角度看,我們有必要重新審視通過單一的碳市場來實現碳定價的思路。

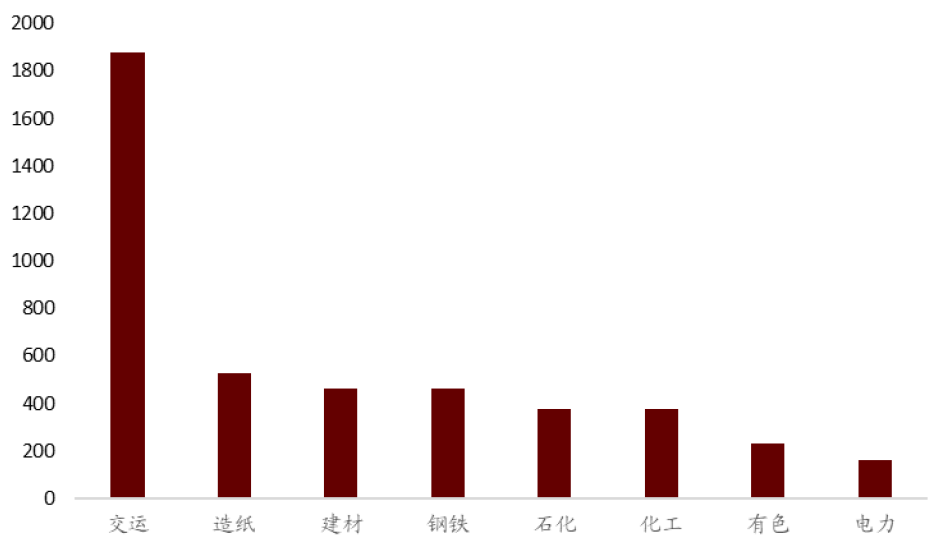

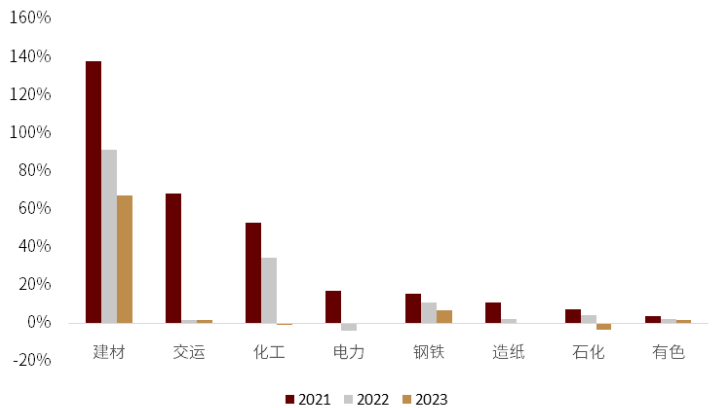

圖表:行業排放占比與綠色溢價

資料來源:CEADS、Wind,中金公司研究部。

注:排放占比為2017年數據,綠色溢價比例為對2021年的估算。

圖表:行業綠色溢價

資料來源:CEADS、Wind,中金公司研究部。

在這方面,綠色溢價的測算依然可以給我們一些有益的啟發。綠色溢價對于碳定價的意義,不只是支撐符合社會凈成本理論下的差別碳價含義,更重要的價值是可以衡量各個行業碳中和技術的成熟程度。通常而言,如果行業的綠色溢價越高,則意味著行業的碳中和技術還不夠成熟,也意味著這些行業在碳中和之路上更加迫切的需要激勵技術創新。這樣我們就可以從綠色溢價、排放占比兩個維度去思考如何選擇碳定價機制的問題,以更好利用兩種定價機制的優點,來實現更有利于促進相關行業碳中和的政策組合。

具體而言,從選擇碳定價機制的角度出發,我們需要將上述八個行業再做一個劃分,將排放占比平均數11%作為劃分高排放和低排放行業的標準;將以排放占比為權重的加權行業綠色溢價比例(即前述“中金綠色溢價指數”)34.6%,作為劃分高、低溢價行業的標準。這樣就可以把上述八個行業分成四個部分,即:高排放、低溢價的電力、鋼鐵;高排放、高溢價的建材;低排放、高溢價的交運、化工;低排放、低溢價的有色、石化、造紙。

圖表:綠色溢價與碳定價機制選擇

資料來源:中金研究院。

對于高排放、低溢價的電力、鋼鐵而言,分別是17%和15.4%的綠色溢價比例,意味著在經濟層面看碳中和的技術已經相對成熟,對于技術創新的需求程度不如高溢價的行業迫切,與此同時,這兩個行業的排放占比分別高達44%和18%,合計占總排放量的62%。因此,電力、鋼鐵兩個行業比較適合采用碳市場的定價機制,這樣既可以有效的促進整體排放量的下降,又不需要太擔心不確定的碳價不利于這兩個行業的技術創新。

對于低排放、高溢價的交運、化工,邏輯正好反過來,主要的碳中和策略應該是促進創新,而不是強力約束其排放量。具體而言,這兩個行業的綠色溢價比例分別為68.1%和53.2%,說明從經濟角度看這兩個行業的碳中和技術還非常不成熟,迫切需要推進相關研發和技術進步。與此同時,這兩個行業的排放加起來只有10%,這意味著即便對這兩個行業施加總量約束,它們對總體減排的貢獻也不如電力、鋼鐵明顯,而且碳市場中高度波動的碳價可能不利于交運、化工行業的技術進步。因此,權衡利弊,對于低排放、高溢價的交運、化工,可能更適合采取碳稅的定價機制。

對于高排放、高溢價的建材,以及低排放、低溢價的有色、石化、造紙等四個行業而言,似乎答案沒有那么清晰,需要更進一步的具體分析。以建材為例,排放占比12.6%,八個行業中排第三,基本位于11%的行業平均數附近,與此同時,它的綠色溢價比例高達138%,遠高于第二位交運68%的綠色溢價水平。因此,相對而言建材依舊是更需要激勵創新和技術進步的行業,因此建材也可能更適合采用碳稅的定價方式。至于有色、石化、造紙這三個行業,排放占比依次是0.68%、1.46%和0.26%,綠色溢價比例依次是3.7%、7.4%和10.9%。由于溢價比例和排放占比都比較低,因此這三個行業采取哪種定價機制似乎都可以,更多的取決于決策者更希望看到排放量比較確定的下降,還是促進碳中和技術創新。

構建以“拍賣+期貨”為核心的碳市場交易機制

基于綠色溢價的分析表明,電力、鋼鐵兩個行業更適合采取碳定價機制,這兩個行業合計占到了總排放的62%。因此,從排放占比的角度看,碳市場雖然不適合作為約束全部行業的定價機制,但確實是最主要的碳定價機制。如前所述,與碳稅相比,價格不確定性較大、對創新的激勵不足是碳市場存在的主要問題。從歐盟、美國碳市場運行的實踐來看,通過合理的交易機制設計能夠在一定程度上緩解這兩個問題。具體而言,是在配額分配環節推行以拍賣為主的交易機制,在配額交易環節引入期貨等衍生品,即構建以“拍賣+期貨”為核心的碳市場交易機制。

配額分配環節:應逐步提升拍賣的有償分配比例

正如科斯定理所稱的,在存在交易成本的市場機制中,初期的產權分配直接關系到最終的市場交易效率。因此,碳配額分配是否合理,是整個碳市場運行是否有效的基礎。理論上,主要有兩種碳配額分配方式,即祖父法、基準法構成的免費分配,和拍賣為主的有償分配。

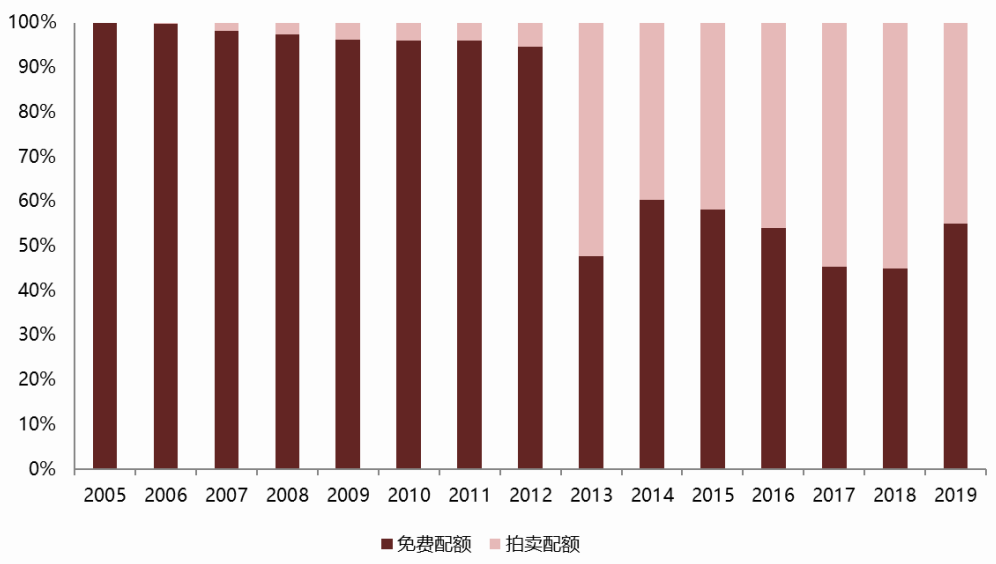

在中國,2020年10月28日的《碳排放權交易管理辦法(試行)》,在意見征集階段對有償分配的提法是“適時引入有償分配,并逐步提高有償分配的比例”,在2020年12月31日正式發布的版本中提法改為“以免費分配為主,可以根據國家有關要求適時引入有償分配”。僅從措辭上看,似乎在正式外發的版本中更多的強調免費分配為主的方式。考慮到在全國統一碳市場運行初期,相關企業沒有完全做好為碳排放付出成本的財務準備和業務準備,因此初期以免費分配為主是一個比較合理的安排。事實上,雖然美國RGGI一直以拍賣作為主要的配額分配手段,但在市場規模更大的歐盟EU ETS建設中,第一、二階段也是以免費分配為主,拍賣從第三階段開始才成為主要的配額分配方式。

圖表:歐盟EU ETS免費配額和拍賣配額比重

資料來源:EEX 歐洲能源交易所,中金研究院。

歐盟、美國(最終)采用有償分配為主的配額分配方式有助于促進公平。如前所述,碳市場是一種交易成本比較高的定價機制,如果沒有拍賣所獲公共收入,則政府作為公眾利益的代表,將為支撐碳市場的運行付出更多的公共成本,如果沒有拍賣收入覆蓋這部分支出,對于公眾而言并不公平。

更重要的是,拍賣有助于提升定價效率、促進創新。無論是采取祖父法,還是基準法來分配配額,免費配額均意味著配額分配環節價格發現機制的缺失,全部價格的發現工作及波動性風險均由配額交易環節的參與者承擔。例如,在歐盟EU ETS免費分配為主2009-2013年中,常常因為免費分配環節價格信號缺失,出現免費配額發放過度的問題,導致碳價一度大幅下跌,影響了市場活躍度。

在緩解碳市場對于創新的不利影響方面,除了可以通過拍賣收入支持可再生能源投資與綠色研發外,更重要的是可以基于拍賣建立價格穩定機制。比方說在歐盟EU ETS中,如果拍賣最終形成的價格低于保留價格,則宣告本次流拍,下次再進行拍賣[26]。美國RGGI中,通過CCR(成本控制儲備)、ECR(排放控制儲備)兩種不同的機制設置了拍賣的價格上限和下限,當拍賣的價格超出觸發價格后,監管機構會釋放CCR配額使得拍賣價格為CCR的觸發價格,如果政策規定的CCR已經被全部釋放,那么即使拍賣價格高于CCR觸發價格也不再釋放;在拍賣價格低于ECR觸發價格時,監管機構收回部分拍賣配額使得拍賣成交價格為ECR觸發價格[27]。

綜上,我們認為在全國統一碳市場起步后,應盡快明確在配額分配環節有償分配為主的演進方向,逐步提升拍賣比例。

配額交易環節:應考慮引入期貨等金融衍生品

如前所述,由于碳排放權的供給彈性較低,碳價波動性比較大成為碳市場存在的主要問題,如何控制碳價過度波動也成為交易機制設計的核心問題之一。2020年12月31日發布《碳排放權交易管理辦法(試行)》提出:碳排放權交易應當通過全國碳排放權交易系統進行,可以采取協議轉讓、單向競價或者其他符合規定的方式;防止過度投機的交易行為。從此前的中國八個省市的試點來看,漲跌幅限制等現貨交易價格管制是防止交易碳價過度波動的主要方式,只有上海環境能源交易所推出了碳遠期合約,但受限于中國碳市場整體成熟度,該碳衍生品交易并不活躍。

事實上,現貨市場的漲跌幅限制只是一種延遲真實價格信號釋放的做法,并非真正有效的價格穩定機制,也并非幫助相關企業規避價格波動風險的有效做法。從歐盟EU ETS的經驗來看,在2005年4月歐盟就推出了與EUA(歐盟碳排放配額)掛鉤的碳期貨產品,2006年10月推出了EUA期權產品,2008年3月和5月,分別推出了與CER(核征減排量)掛鉤的碳期貨和期權產品,2019年,歐洲EEX交易所中碳金融衍生品交易量達到4.26億噸,其中EUA期貨交易量1.67億噸,同期碳配額現貨的交易量只有5千萬噸[28]。

事實上,碳期貨等金融衍生品可能是排放企業更重要的價格風險對沖手段。因為碳配額是一種人為創設的排放權產品,且存在比較集中的交割期限。對于生產企業而言,碳配額作為一種資產卻無法直接進入生產,如果一直持有到期則會存在經濟成本或者機會成本,這會給企業的流動性帶來一定的負擔。如果引入碳期貨,就給了企業一個選擇,可以賣出持有的碳配額現貨,買入碳配額期貨,通過這種操作既有利于對沖價格波動風險,也有助于將碳配額所占用的流動性釋放出來、支撐企業發展。對于投資者來說,碳期貨等以碳配額為標的的金融衍生品,相對碳配額現貨具有更強的金融屬性,有助于吸引更多的金融機構進入碳市場進行交易,有利于提高整個碳市場的流動性和定價效率。

碳市場的能與不能:碳交易下的污染物區域轉移[29]

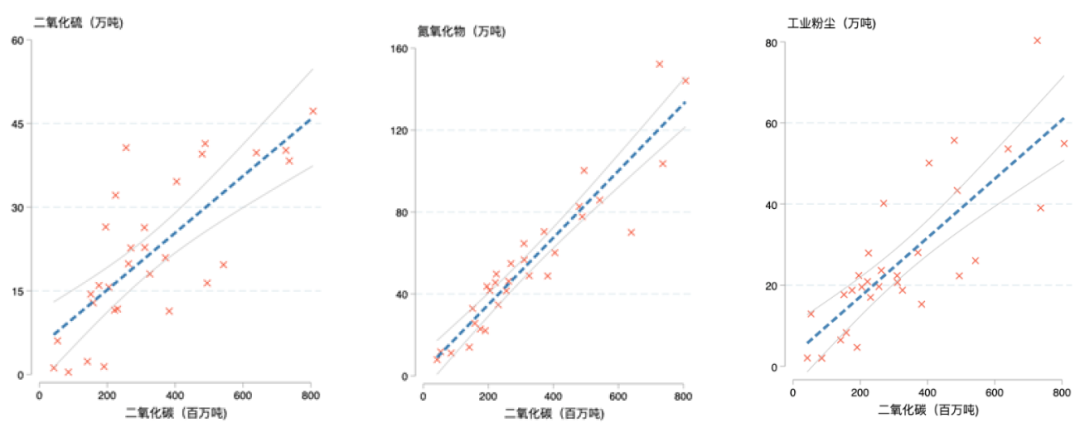

統一的碳市場有助于降低碳排放外部性帶來的扭曲,使得全國整體的福利水平提高,但同時也可能帶來一些問題。一個重要方面是,污染物可能會隨著碳排放的地域性轉移而發生流動。例如,碳排放驅動的電力行業為下游的制造業提供了源源不斷的電力,而電力行業本身也是重要的污染源。用碳越多的省份,可能也具有較多的污染物排放。我們用2017年中國各省碳排放和污染物排放的數據,估計了二氧化碳排放量與傳統大氣污染物(二氧化硫、氮氧化物、工業粉塵)相關關系,結果如下圖所示。

圖表:二氧化碳排放與傳統大氣污染物排放的相關性

資料來源:全國、各省年鑒數據,中金研究院。

可以看出,二氧化碳與這三種傳統大氣污染物均顯著正相關:碳排放多的省份也有更多的空氣污染物排放。出現這一結果的原因也很明晰:二氧化碳的排放和大氣污染物的排放都源自于經濟體的生產經濟活動。經濟體量越大,碳排放和污染物排放都更多。

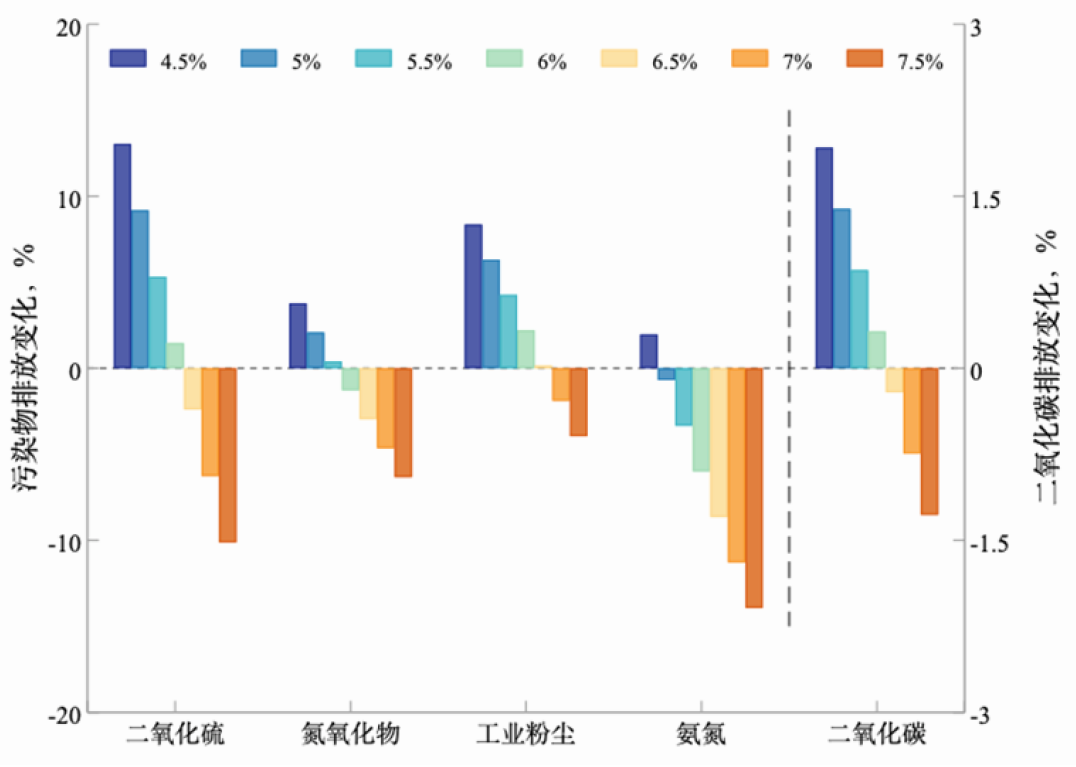

二氧化碳與大氣污染物的高度相關性會隨著全國碳市場的建立而導致不同地區的環境質量發生變化,并在兩方面具體影響碳市場建立所能帶來的福利。第一,從全局(國)角度看,對于同一個污染物,由于不同省份碳-污染物間彈性系數具有差異,即使兩者相關性為正,全局的碳減排在現實中也有可能造成最終污染物排放量的上升,我們應當避免在碳交易的過程中生產過程由碳-污染物彈性較低的省份向碳-污染物彈性較高的省份轉移。鑒于此,我們首先估計了每個省的碳-污染物彈性,即各省排放一噸CO2所進行的生產分別會造成多少污染物的排放。由此我們便可以進一步分析隨著全國碳市場的建立,在不同的碳減排政策情景下,不同污染物排放的變化。在下圖中,最右側刻畫了碳排放強度下降速度從4.5%變化至7.5%時,對應的全國碳的總排放變化。由于2017年強度下降速度已經為6.3%,故而當下降速度目標設置高于6.3%時,總體碳排放將下降(紅色),反之則上升(藍色)。

下圖左軸表示的是四類污染物隨著碳排放強度下降目標改變而發生的變化。由于總量上碳排放在下降,因此觀察到的污染物排放量總體都是同樣的下降趨勢。但值得注意的是,在碳交易過程中,污染物可能由碳-污染物彈性較低的省份向碳-污染物彈性較高的省份轉移,導致碳排放總量的下降卻帶來污染物總量的上升。在該圖中,我們只觀察到了二氧化硫的排放量與碳排放量在相同情境下具有大體相同趨勢。對于工業粉塵而言,我們注意到,即使碳排強度下降速度目標使得碳總量開始下降,工業粉塵也會繼續增加。而對于氮氧化物與氨氮(水污染指標)而言,在碳市場放開的情況下,即使碳排放量上升,污染物總量也可能下降(即碳交易讓這些污染物由碳-污染物彈性較高的省份向碳-污染物彈性較低的省份轉移),說明碳交易會降低這些污染物排放。

圖表:全國碳排強度不同下降速度下的二氧化碳排放與污染物排放

資料來源:全國、各省年鑒數據,中金研究院。

第二,從局部(省際)角度看,由于污染物與大氣污染排放量的正相關性,當一個地區的碳排放量增加或減少碳排放時,該地區的大氣污染物很可能同步變化。然而,二氧化碳作為溫室氣體的一種,其污染性質與傳統大氣污染物完全不同。具體而言,溫室氣體的外部性是全球性的,它影響到的是整個地球的氣溫變化進而影響到全人類的福利;而大氣污染物的外部性是局部的,一個區域的大氣污染物排放主要影響的是該區域本身(盡管存在跨界污染,但其外部性也會隨距離的增加大大減弱)。因此,當某一省通過排放權交易大量增加碳排放量時,跟隨碳排放轉移的大氣污染物很可能會對該省的環境造成較大沖擊。

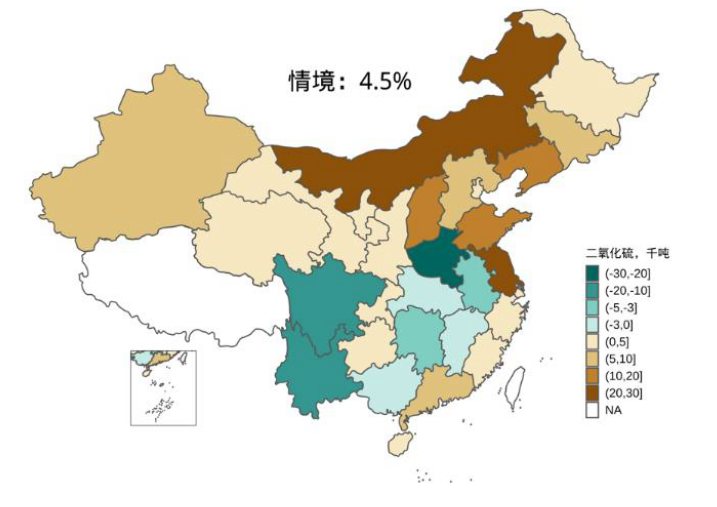

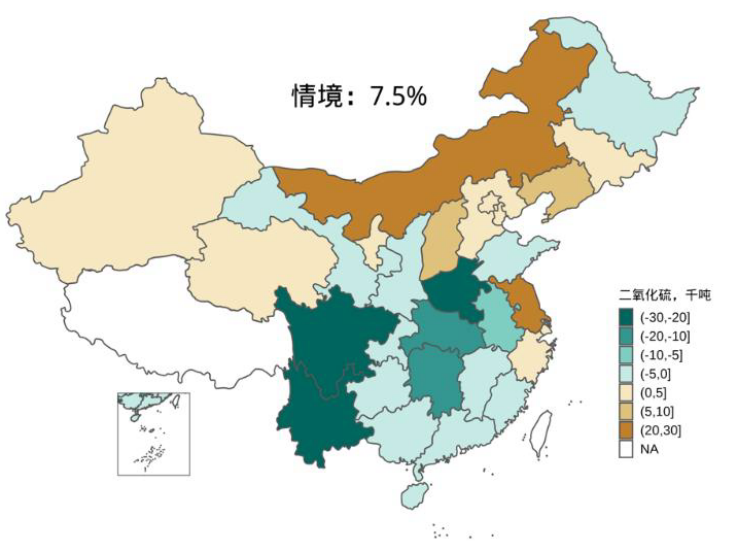

以二氧化硫為例。我們根據存在統一碳交易市場時各省的排放量變化以及碳和二氧化硫的相關系數,計算出了各省二氧化硫排放量的變化。如圖表22和圖表23所示,在放寬政策約束(即碳排強度下降速度)的情況下(4.5%情境,a圖),并非所有地區會在增加碳排放的同時增加二氧化硫,開放排放權交易在一些使得二氧化硫的排放量反而下降。在中部的河南,以及西部的四川與云南,這些地方因為擁有較低的邊際減排成本,通過出售排放權,影響到的二氧化硫下降均可以超過一萬噸。但是,在京津冀及沿海地區,我們可以普遍觀察到二氧化硫排放的上升。結合上圖可以看出,這一情景下碳排放增加約2%,二氧化硫在全國層面估計會增排超過10%。在嚴格的政策約束下(7.5%情境,b圖),東部沿海地區、中部地區的二氧化硫減排明顯,但對于京津冀和少數西部省份,二氧化硫排放依舊是增加的。特別地,可以看出,二氧化硫發生增排的地區將集中于目前環境污染更為嚴重的京津冀等北方地區,對于環境狀況較好的南方,碳市場反而可以進一步改善他們的環境。以上結果可能有兩個方面的含義。

圖表:碳交易對二氧化硫排放的影響a圖

資料來源:全國、各省年鑒數據,中金研究院。

圖表:碳交易對二氧化硫排放的影響b圖

資料來源:全國、各省年鑒數據,中金研究院。

(1)碳轉移可能帶來新的污染轉移,可能導致污染物排放的扭曲。碳市場是以市場的方式優化跨行業、跨區域的碳資源配置,讓減排成本高的少減排,減排成本低的多減排,改善碳排放的扭曲。與碳市場對應的是潛在存在的污染物市場。類似地,與二氧化碳邊際減排成本對應的是各類污染物的邊際減排成本。在污染物市場缺失的情況下,如果碳排放與污染物排放高度相關,但污染物減排成本與二氧化碳減排成本不一致,可能會造成“污染物減排成本高的多減排,減排成本低的少減排”,導致污染物排放的扭曲。上述實證分析結果初步驗證了碳排放與幾類重點污染物排放的高度相關性。同時,由于污染物減排成本與二氧化碳減排成本不可能完全一致,因此一定程度的污染物排放扭曲不可能避免。要解決這類問題,需要在提高社會福利的前提下,正確評估污染物的減排成本,了解污染物與碳、污染物與污染物間減排成本的替代互補關系,用合適的方法協調好碳市場和潛在的污染物市場的關系。

(2)全國統一碳市場與環境政策可能存在激勵不相容問題。由于碳排放與污染物排放高度正相關,我們需要意識到碳市場與環境政策可能存在激勵不相容問題。在全局層面,由于碳排放與污染物在各地的關系存在異質性,因此,全國統一碳市場下增加/減少總量的碳排放,并不同樣意味著全國的污染物水平會增加/減少。在地區層面,溫室氣體是全局性問題,而污染物排放是局部性問題。中央與地方可能會對這兩類問題的管制政策具有不同的偏好與要求,由此產生不同的管制動機。其次,鑒于污染物與碳排放高度相關,既有的地區環境政策可能以“交叉補貼” 形式影響碳市場,使得碳排放既受到碳市場的管制,也受到來自污染物監管的影響。從上述結果來看,全國碳市場未必能夠促進所有污染物的減排,更重要的是在地區結構上,全國碳市場可能會加劇京津冀等北方地區的空氣污染問題,這與許多現有的環保目標可能會有不兼容的地方。因此,需要厘清各類環保政策與氣候治理政策間的關系,避免許多重復性、抵觸性的政策出現,這既會提高企業的各類交易成本、政府的行政成本,也會造成效率和福利損失。

總之,除了環境政策和統一碳市場存在的矛盾,這種問題也可能普遍存在于與碳排放相關的行業與政策中。例如,鑒于電力減排在碳減排中的關鍵地位,如何實現碳市場與電力電價改革協調推進,可能需要進行審慎的價格機制設計,并考慮額外具有針對性的監管政策。因此,在通過碳市場推動碳減排的同時,也需要盡快聯合分析各類相關市場的交互效應,評估各類監管內容的真實成本,避免對某個專一市場的監管造成事與愿違的外部性。

社會治理:碳價之外降低綠色溢價的政策工具

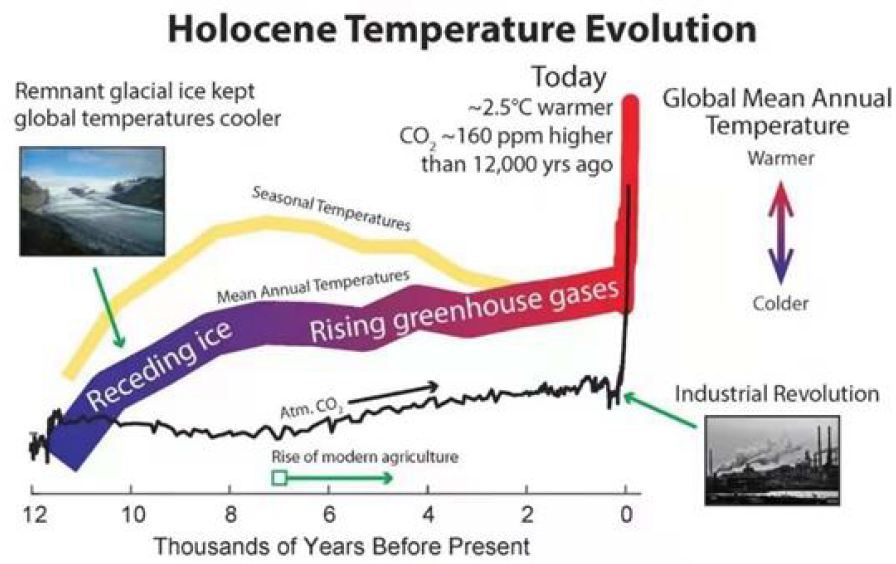

前述基于綠色溢價視角對于碳定價問題的討論,都可以看出技術進步對于碳中和的重要意義,甚至可以說是決定性的意義。不過,從全新世時間序列數據看,空氣中的二氧化碳濃度上升速度雖然因為工業革命而加速,但這樣一種上升趨勢事實上自六、七千年前人類進入文明時代就已經開始。也就是說,對于數千年來的溫室氣體濃度上升趨勢而言,技術固然是一個重要的加速器,但根源在于人類的經濟活動本身。從這個角度去看碳中和之路,推動技術進步朝著清潔化的方向演進當然是重要的,但加強約束人類經濟活動的社會治理工作也不可或缺。

圖表:全新世時期溫度演化過程[30]

資料來源:Nature,中金研究院。

三類碳中和政策與兩類碳排放

碳定價也只是降低綠色溢價的一個方式,而非全部答案。事實上,從規范人類經濟活動的角度,可以借鑒環保政策的類型劃分法,將碳中和政策工具劃分為命令型、價格型以及宣傳型政策三類。所謂價格型政策即是前面討論的碳定價,也是目前被認為最重要的碳中和政策。命令型政策,主要是指依賴于政府強制性行政命令或者法律法規推行的政策,主要內容既包括制度化的制定、執行排放標準,也包括對排放行為的日常性行政干預,常見的關停限產、汽車單雙號限行也都屬于命令型政策。宣傳型政策,則是通過信息公開、輿論宣傳等方式,來影響人類的排放行為,通常不具有強制性,也沒有物質激勵,更多的通過提升人類的減排意識來推動碳中和。

從降低綠色溢價的角度看,這三類碳中和政策并不是嚴格分割的。以碳定價機制為例,無論是碳稅,還是碳市場,都少不了建立在命令型政策之上的MRV體系,如果沒有強制性的力量來推動相關制度的切實落實,并有效的震懾違規行為,則碳定價的機制設計就會形同虛設;在綠色金融領域也是如此,如何識別、確認綠色項目的真實性和純度,也都需要建立在一系列規章制度的基礎上。在一個沒有養成為碳排放支付價格習慣的經濟體中,如果想讓整個社會盡快的接受碳定價機制,盡量減少碳定價機制運行中的摩擦,加大宣傳力度、提高全社會的碳中和意識,也是必不可少的舉措。正如OECD(2020)的研究表明,碳市場拍賣收入的16%是投入到和碳中和相關的教育、培訓等領域中的[31]。因此,命令型、宣傳型等社會治理政策也是助推綠色溢價下降的重要工具。

此外,除了支持、增強價格型政策的效力外,從社會治理的角度看,命令型政策和宣傳型政策還有其獨立的政策含義,尤其是在治理不合理的碳排放方面。在此,我們需要區分兩類碳排放行為,即合理的碳排放和不合理的碳排放。所謂合理的碳排放,是指滿足人類社會生存、發展的必要碳排放,沒有這些排放人類社會就會遭受比較嚴重的福利損失。

比方說,日本在福島核電站事故之后,發起了大規模的節約能源活動,研究表明這導致了日本夏季死亡率的上升,很大程度上是因為節約能源減少了高溫天氣下的空調使用[32]。此時如果能夠通過增加碳排放的方式,來提供充足的能源供應,進而降低人類死亡率,這樣一種碳排放可以被認為是合理的。對于合理的排放行為,以價格型政策來推動綠色溢價降低和推動碳中和更合適一些。

所謂不合理的排放,是指造成該排放的經濟活動,并非人類生存發展所必需,其中,浪費是最典型的不合理碳排放。這里的浪費,既有實體領域的浪費,例如廣受社會關注的餐飲浪費,也有金融的資源浪費,例如比特幣挖礦。但對于上述兩類不合理的、浪費性的碳排放行為,要么由于金融領域的浪費行為回報較大,價格型政策可能不夠有效,要么因為居民領域的浪費牽涉面較廣,在社會碳中和意識普遍薄弱的情況下,強推價格型政策可能社會摩擦較大。因此,對于這些不合理的碳排放,可能更適合采取命令型或宣傳型的社會治理政策。

命令型政策可用于治理比特幣挖礦等金融浪費

從全球范圍來看,由于推行的行政成本較低,命令型政策是最早出現的環保政策類型,也是我國最常見的環保政策工具。例如,汽車限購限行、為實現排放達標的拉閘限電等。但是命令型政策在長期的實踐過程中也暴露了一些問題,例如:①信息不對稱導致命令型政策具有一定“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的色彩,可能起到意想不到的效果,比方說為保護臭氧層禁用了全氯氟烴(CFCs),這刺激了含氫氯氟烴(HCFCs)使用,最終“意外”地加劇了全球氣候變暖問題[33];②命令型政策通常具有決策過程不夠開放、審批鏈條復雜、執法過程過于剛性等問題,這樣一些特點的政策應用于合理的碳排放,有可能造成額外的交易成本或者機會成本。

需要說明的是,上述一些問題更多是由于命令型政策的決策機制存在的問題,而不是說命令型政策本身是不可取的。事實上,如果能夠在決策過程中更多的征求各相關方的意見,更多的通過規則化的制度而不是自由裁量權比較大的行政方式去落實命令型政策,效果可能會改善比較多。更重要的是,雖然剛性較強、彈性不足備受詬病,但對于應對不合理的碳排放活動可能是比較理想的做法。比方說,比特幣挖礦問題。

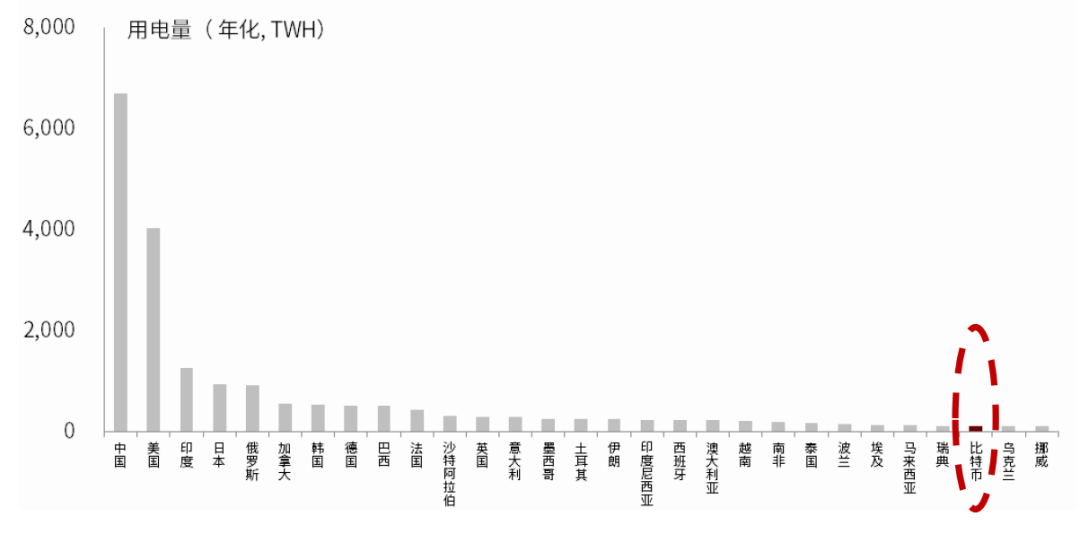

圖表:比特幣挖礦年化耗電量排名全球第27位[34](Twh)

資料來源:U.S. Energy Information Administration, University of Cambridge,中金研究院。

比特幣的供給彈性可能不比黃金要高,比特幣的增加靠電腦“挖礦”實現,需要投入大量電力和人力等,“挖礦”的難度或者說投入的成本遞增。假設比特幣真的成為貨幣,越來越多的人靠“挖礦”而不是生產一般商品和服務去賺錢,是不是社會資源的浪費呢?[35]事實上,比特幣挖礦每年約需要消耗1300億度電,按照中國每度電約產生0.529千克二氧化碳測算,這對應著6877萬噸二氧化碳的排放。如果從貨幣創造的角度看,這6877萬噸碳排放原本不需要產生。與此同時,比特幣挖礦的利潤空間非常可觀,一般性的價格工具可能無法有效無法杜絕這種浪費行為。因此,對于比特幣挖礦這類金融性的不合理碳排放,可以考慮通過命令型政策禁止進行該活動。

從這個思路出發,命令型政策對于未來綠色溢價可持續降低也具有重要意義。大規模零排放技術的使用有可能造成有排放技術需求的下降,比方說清潔能源發電大量上馬,有可能影響火力發電的需求,降低化石能源的價格和有排技術的生產成本[36],因而有可能會導致綠色溢價出現反彈,降低整個社會邁向碳中和的動力。因此,有必要在大規模使用零排技術具有經濟可行性的時候,通過行政性命令將有排技術支撐下的生產定義為不合理的碳排放,并采用行政命令的方式禁止其產能重新擴張。

宣傳型政策是治理實體浪費必要之舉

在環保領域,近些年全球范圍內越發強調宣傳型政策的重要性。主要原因是決策者越發認識到,無論是對于廣義的環保,還是狹義的碳排放,都不是一個領域或者若干個領域的問題,而是涉及到整個人類的問題,而且不只涉及到當代,也涉及到未來人類的福利,需要在全社會的范圍內增強全民的環保和減排意識。

就其手段的性質而言,宣傳型政策的強制性和約束力明顯低于命令性政策,它的有效性通常也被認為低于價格型政策的物質激勵作用。但是,這并不意味著這些宣傳型政策沒有效力。例如,研究表明PM10濃度數據的自動公開,顯著提升了口罩和空氣凈化器的在線搜索量[37]。這在一定程度上體現了環保信息公開對人們行為的影響,實際上增進了以民眾健康衡量的福利水平。更重要的是,宣傳型政策有助于提升全民的環保意識,這意味著通過長期的潛移默化影響促進全民效用函數逐步低碳化的演變,有利于提升整個社會對于價格型政策和命令型政策的接受程度,為推行價格型政策和命令型政策做好前期準備工作。

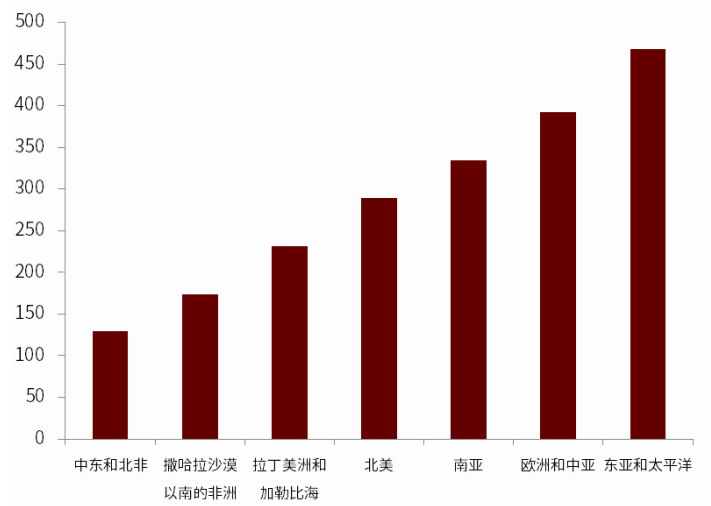

就當下的中國而言,宣傳型政策一個重要的使用方向,可能是提升全民的反浪費意識。事實上,浪費不只存在于金融領域的比特幣挖礦,實體經濟領域的浪費活動更常見。如果以固體廢棄物作為資源浪費的衡量指標[38],則2016年全球固體廢棄物的生產量高達20.1億噸,而且幾乎遍及世界各地,這樣一個廣泛的群體浪費基礎,與比特幣挖礦這樣一個小眾群體的浪費行為有很大不同。

圖表:2016年固廢產生量分布(百萬噸)[39]

資料來源:世界銀行,中金研究院。

圖表:2016年固廢產生量分布(百萬噸)[40]

資料來源:世界銀行,中金研究院。

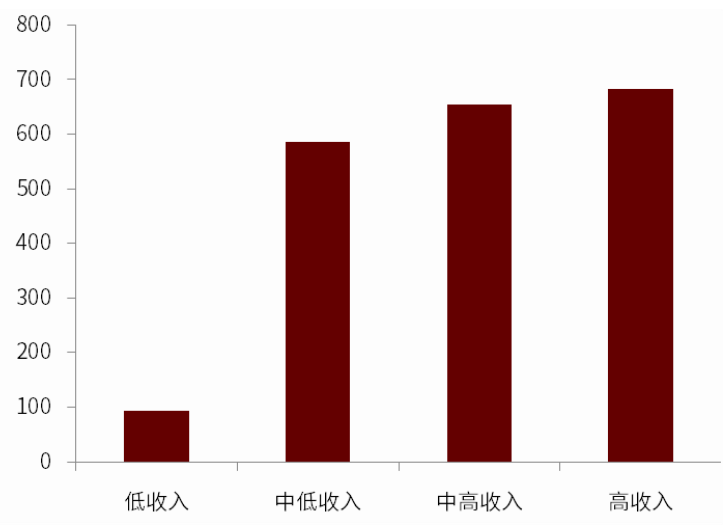

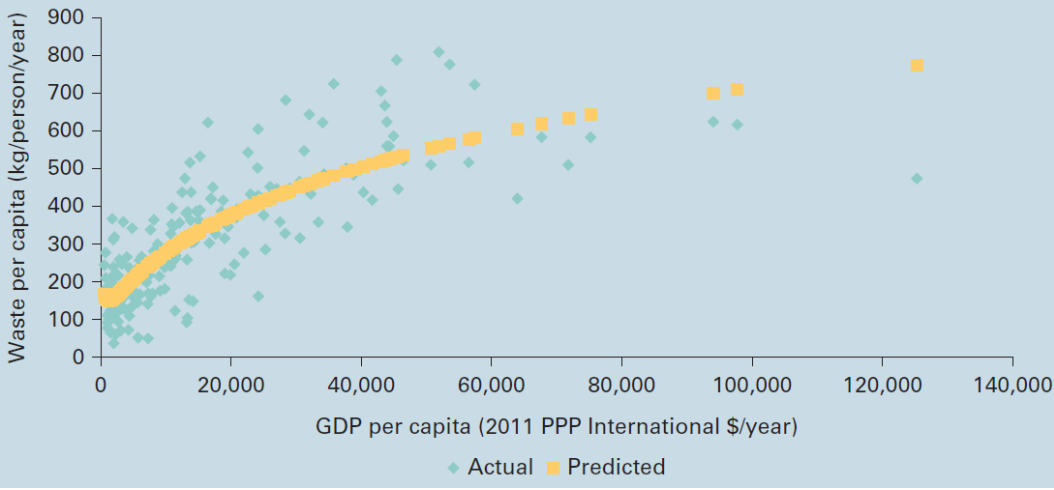

對于中國治理浪費而言,還有些問題值得重視。中國人口眾多、整體廢棄物產生量龐大,但由于人均GDP還不高,因此人均固體廢棄物當前的產生量并不高。這些特征事實結合起來,一方面意味著,在當前階段即應對浪費行為采取治理政策,因為伴隨著中國逐步由中高收入邁進高收入國家的行列,未來十五年人均GDP也有望翻一番,這意味著未來我國人均固體廢棄物產生量和總產生量仍有可能出現較快增長。

圖表:人均GDP與人均固體廢棄物生產量[41]

資料來源:世界銀行,中金研究院。

另一方面也意味著當前階段可能尚未適宜主要通過強制性的命令型政策,或者激勵性的價格型政策來治理居民浪費問題。以垃圾分類為例,相比于發達國家而言,中國的人均固體垃圾生產量還比較低,在治理居民浪費性的、不合理碳排行為初期,如果直接以命令型或者價格型政策來干預浪費,由于法難責眾、居民環保意識尚待提升等原因,要么相關命令型或價格型政策恐流于形式,要么政策容易加大社會治理的摩擦成本而難以持續。

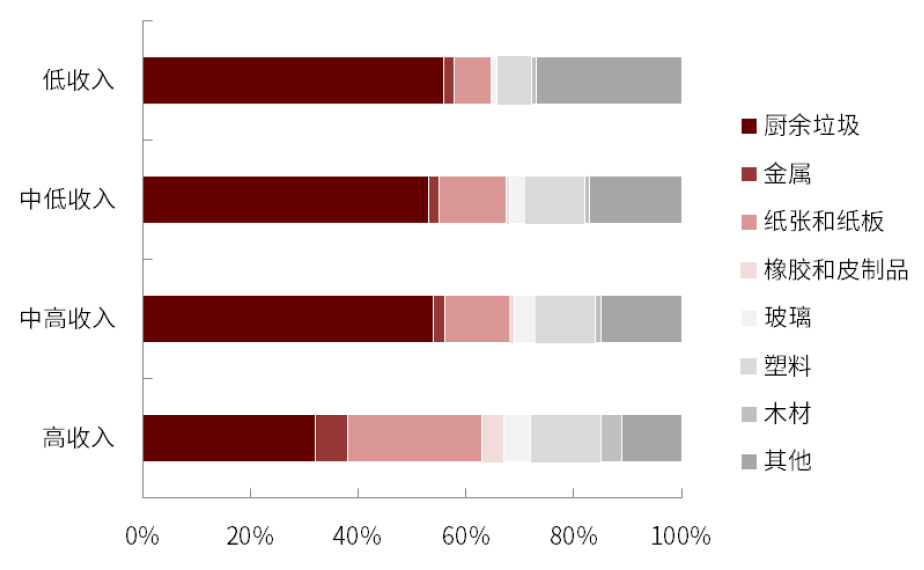

圖表:不同收入水平經濟體固體廢棄物構成[42]

資料來源:世界銀行,中金研究院。

因此,在當前階段,可以考慮以提升居民低碳意識為主要目標的宣傳型政策,作為垃圾分類等居民側低碳治理的主要方式,待廣大民眾逐步提高減排意識之后,再考慮將相關宣傳性規則制度化、強制化或者價格化。與此同時,根據世界銀行統計,一個經濟體在由中高收入水平進入到高收入水平的過程中,廢棄物生產將出現兩個重要的結構變化:一個是餐廚垃圾占比大幅下降,但仍是第一大廢棄物來源;另一個是紙張、紙板占比翻倍,成為第二大廢棄物來源。這意味著在當前中國推進垃圾治理的過程中,尤應盡快加強餐廚垃圾和紙張紙板的分類收集宣傳,逐步制度化或者價格化推進相關垃圾的制度性分類、收集與處理工作。

--------滾動查看資料來源

[1]https://news.cnstock.com/industry,rdjj-202103-4669468.htm

[2]http://www.nbd.com.cn/articles/2020-09-29/1514734.htm

[3]世界銀行(2019)原文如下:Carbon pricing puts an explicit price on GHG emissions expressed as a monetary unit per tonne of carbon dioxide equivalent (CO2e). The effective carbon rate is the sum of market-based instruments (specific energy taxes, carbon taxes and carbon emission permit prices) applied to carbon emissions. Explicit carbon pricing meanwhile puts a price directly on greenhouse gas (GHG) emissions. Two instruments that fall into this category are the carbon tax, which is a price-based instrument and the emissions trading system, which is a quantity-based instrument. Implicit carbon pricing is used in a variety of ways and refers to policies that impose compliance costs (i.e. an implicit price) on activities that emit GHGs. Internal carbon pricing is when organisations assign a monetary value to GHG emissions in their policy analysis and decision making。

[4]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-protecting-public-health-and-environment-and-restoring-science-to-tackle-climate-crisis/

[5]為簡便起見,本報告中用“噸碳”代指“噸二氧化碳”。下文中碳價單位如無特別說明,均為人民幣計價。

[6]Technical Support Document: Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis Under Executive Order 12866,February 2010.

[7]Brad Plumer, Trump put a low cost on carbon emissions. Here’s why it matters. The New York Times. August 2018.

[8]William D. Nordhaus, Revisiting the social cost of carbon, November 2016.

[9]William D. Nordhaus, Revisiting the social cost of carbon, November 2016.

[10]Pigou A C, The Economics of Welfare. Macmillan, New York, 1920: 193-194.

[11]2020年9月27日,生態環境部表示:發電行業已經做好了納入全國碳排放交易市場相關準備,過去已對發電行業地方管理隊伍進行了大規模培訓,相關的政策、法規、制度配套建設也在積極推動當中,包括結算系統、交易系統檔案已經基本確定,將很快進入建設階段,在設施確定、制度明確后,經過一段時間測試,將進入上線交易階段。“十四五”期間我們要進一步加快碳排放交易市場的建設,把其他重點行業加快納入進來,包括鋼鐵、水泥、電解鋁等七八個行業。

http://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202009/t20200927_800752.shtml

[12]Pigou A C, The Economics of Welfare. Macmillan, New York, 1920: 115-116.

[13]Coase R H , The Problem of Social Cost, Classic Papers in Natural Resource Economics. Palgrave Macmillan UK, 1960.

[14]Nicholas Stern, The Economics of Climate Change The Stern Review, Cambridge University Press 2007.

[15]White House,Executive order on protecting public health and the environment and restoring science to tackle the climate crisis, January 20,2021.

[16]World Bank,State and Trends of Carbon Pricing 2020,2020, May 27.

[17] 歐盟EU ETS的發展分為四個階段:第一階段2005-2007年;第二階段2008-2012年;第三階段2013-2020年;第四階段2021-2030年

[18] 周迪、劉奕淳:《中國碳交易試點政策對城市碳排放績效的影響及機制》,《中國環境科學》2020年第1期。實驗組為試點碳排放權交易的34個地級市,對照組為239個非試點地級市。

[19] 周迪、劉奕淳, 2020:《中國碳交易試點政策對城市碳排放績效的影響及機制》,《中國環境科學》第1期。

[20] Yuan Tian, Akimov A , Roca E , et al. ,2016,Does the carbon market help or hurt the stock price of electricity companies? Further evidence from the European context,Journal of Cleaner Production..

[21] Yuan Tian, Akimov A , Roca E , et al. ,2016,Does the carbon market help or hurt the stock price of electricity companies? Further evidence from the European context,Journal of Cleaner Production..

[22]OECD,The use of revenues from carbon pricing,2019.

[23] Michael Maiello & Natasha Gural Illustrations by KELSEY DAKE. (n.d.). The tax that could save the world. Retrieved January 31, 2021

[24]https://taxfoundation.org/carbon-tax-bills-introduced-congress/ 。該法案尚未通過。

[25]OECD,The use of revenues from carbon pricing,2019.

[26]EUROPEAN COMMISSION, EU ETS Handbook , 2015.

[27]RGGI Inc, RGGI Model Rule, 2017.

[28]EEX group, Annual Report 2019, 2020.

[29]本節為中金研究院與香港科技大學副教授何國俊合作完成。何國俊目前任職于香港科技大學社會科學部、環境與可持續發展學部和經濟學系,兼任芝加哥大學能源政策研究所中國中心(EPIC-China)研究主任。

[30]Samantha Bova, Seasonal origin of the thermal maxima at the Holocene and the last interglacial, Nature (2021).

[31]OECD,The use of revenues from carbon pricing,2019.

[32]Guojun He、Takano Tanaka (2021)“Energy Saving May Kill: Evidence from the Fukushima Nuclear Accident”,working paper

[33] Miranda Schreurs:《國際環境執政理論研究進展透視》,《環境科學研究》2006年第19卷增刊。

[34] 注:如果將比特幣挖礦的耗電量年化值看成一個經濟體的耗電量,則排名全球第27位。經濟體用電量為2018年數據,比特幣用電量為截至2021年2月的年化數據。

[35] 彭文生:《金融科技的貨幣含義》,2017年9月。

[36] 如果化石能源需求持續萎縮,價格下降也會導致這個行業自發進入供給側收縮狀態,具體體現為投資減少、開采技術退化等問題,所以在大規模推廣零排技術的情況下,化石能源價格上升和下降的壓力都會出現。至于哪個會主導可能難以判斷,但面對綠色溢價下降趨勢反復的風險,還是有必要在一些階段采取命令型禁止措施。

[37] Michael Greenstone, Guojun He, Ruixue Jia,Tong Liu, 2020. Can Technology Solve the Principal-Agent Problem? Evidence from China’s War on Air Pollution, Working Papers 2020-87, Becker Friedman Institute for Research In Economics.

[38] 嚴格來講,固體廢棄物不等于資源浪費,但通常而言這兩個數據的變動方向多是一致的,因此,可以通過觀察固體廢棄物產生量來大致觀察資源浪費情況。

[39]世界銀行:《What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050》,2018年。

[40]世界銀行:《What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050》,2018年。

[41]世界銀行:《What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050》,2018年。

[42]世界銀行:《What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050》,2018年。

文章來源

本文摘自:2021年3月22日已經發布的《同一碳排放,不宜統一碳定價》

分析員 彭文生SAC 執業證書編號:S0080520060001 SFC CE Ref:ARI892

分析員 謝 超 SAC 執業證書編號:S0080520100001

分析員 李 瑾 SAC 執業證書編號:S0080520120005

法律聲明

向上滑動參見完整法律聲明及二維碼