如果把能源行業這么多年出現的各種改革、利好政策像撲克牌那樣排個序,碳中和會是哪張牌?

應該是查理大帝紅桃K,唯一沒留胡子的國王,新文化卡洛林文藝復蘇的推動者,修建了亞琛古教堂。1000年以后那里又成就了德國最有名的亞琛工業大學,這里畢業的無數博士教授倡導了2000年后開始的能源轉型。

突然一下火起來的碳中和,就像鮮艷耀眼的紅桃K,一下子點亮中國。。。的股市。

上一次能源電力板塊有這么興奮的時候,是2015年3月電改9號文出來,那次的概念叫能源互聯網。回想一下,應該是方塊J一樣的存在(十二騎士)。

碳中和已經不是一個行業的改革,也不是一個國家的頂層設計,而是全世界當下重金構建的話語體系。在這個詞的背后,還有一系列的成語故事。

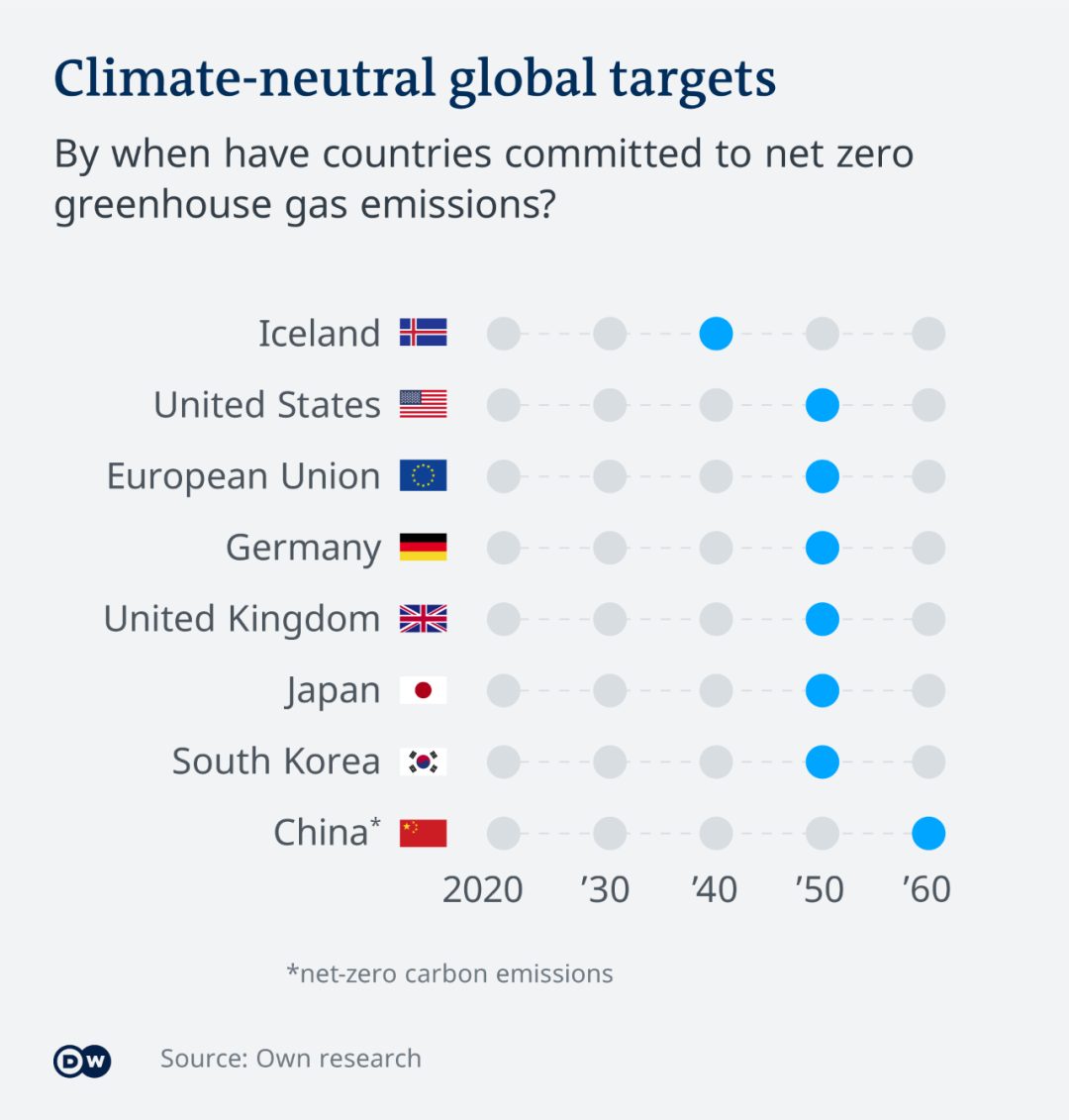

目前各國都在積極展開宣告競賽,美國和德國日本宣告的都是2050脫碳。

那么美國和德國的碳中和計劃和中國有什么不同呢?

我們先來看看各自的表述:

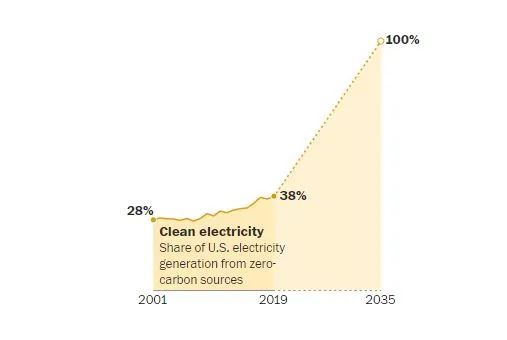

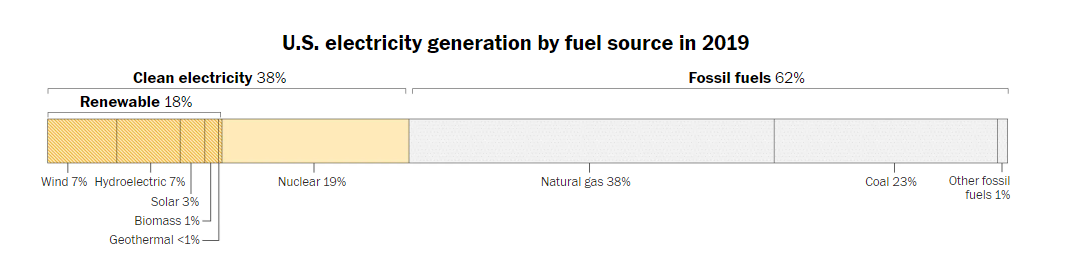

美國: 到2035年,通過向可再生能源過渡實現無碳發電;到2050年,讓美國實現碳中和。為此投入2萬億美元。

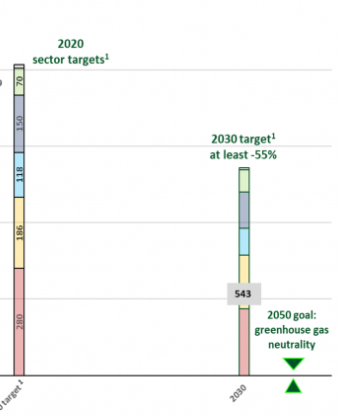

德國:到2038年,德國不再擁有火電。到2050年,德國實現溫室氣體零排放。

幾乎每一個國家與此有關的表述,都帶著語意上的強大自信和限制力,以避免在同樣的尺度上輕易的與其他國家進行比較。

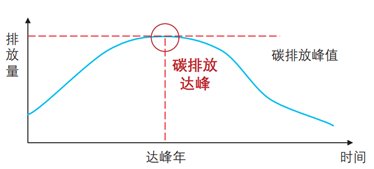

中國的表述是: 2030年碳達峰,2060年碳中和。

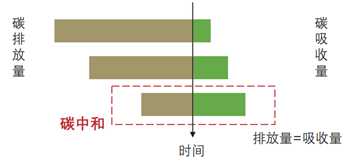

讓我們把這幾個不同的概念捋一捋。

碳達峰:二氧化碳排放不再增長,達到峰值之后再慢慢消減

碳中和:二氧化碳排放通過二氧化碳去除技術應用達到平衡

凈零排放:所有溫室氣體排放量與溫室氣體清除量達到平衡

氣候中性:一個組織的活動對周圍氣候系統沒有產生凈影響

這里,我們還要追加一個概念。什么是溫室氣體?

平心而論,氣候中性是最頂級最嚴苛的概念。。近似于一直天空中飛過的一只鳥,不呼吸不排泄還不帶來一絲風。

僅從字面上看,似乎很難發覺德國美國與中國的碳中和的差別,但是最近玩命漲停的中國股市卻讓這個問題變得非常妖嬈:為什么漲停的都是一堆xx電力和電網xx能源?

難道你們不是被摁死在2030年前最兇險的企業嗎?從哪里可以得出的邏輯,參股到碳交易中心,設立過一個碳管理公司,購買了一堆碳排放配額,這些排碳最多的企業,就可以套上免死金牌甚至七天八板?

同樣是排碳大國,世界公認的資源浪費大國美國,其實與中國的碳中和最大的不同就在于:他們回避了碳高峰這個問題。

美國的能源結構里, 煤發電大概只有不到四分之一,所以他宣布的2035年全部新能源發電,其實并沒有那么艱難。即使是新能源已經超過50%的德國,因為和中國同樣擁有很多煤電的緣故,也不得不把退出火電很勉強的設置在2038。從理論上來講,碳達峰實際上代表的是和碳中和完全不一樣的邏輯路徑。

碳達峰的意思是,如果我只設置時間點但不設置峰值,那么這個到達其實是一種delay,但是如果我設置了峰值卻沒有時間點,那么這個到達就是一種buffer。換句話說,在時間點和峰值這兩個維度取得的最優設置,會讓整個系統的變化更加凸顯必然性而回避突然性。

在2030年碳達峰以前,其實人們要做的就是不斷的安裝新能源,甚至是不計代價的完成增長。這就如同當年進行的計劃生育的基本國策用來控制人口高峰:一家只能生一個。雖然因為準備時間倉促和更加對復雜性缺乏耐心,中國的碳達峰計劃還來不及制定明確的單位能耗指標或者排放系數,甚至無法在總量上分門別類的設定邊界,但至少給一個板塊帶來了前所未有的機遇:數字化。數字化可以幫助建立碳達峰模型,對如何描述、控制碳排放建立起可量化的模型描述,在提前時間達峰和消減峰值總量兩個維度進行優化決策,智能化實現能源生產系統的交互。

這就讓我們對發電集團、電網公司傾盡所有的在近期新建各種云平臺、數字電廠、AI區塊鏈數據中臺上投資充滿了理解,藉由碳達峰來促進中國的制造業完成一場不啻于辛亥革命的信息化改造,似乎并不辱沒紅桃K的預先設定。

到了2030年之后,人們的邏輯就要發生很大的一個變化。

走向碳中和的后30年,人們不再考慮如何處理二氧化碳及其他廢棄物,而是將其所有產物均視為可交易的用于創造經濟價值的資源,去形成新的合作伙伴關系和市場。由此,用數字化的方式去形成一個更加清潔、循環的全新數字經濟模式。

所以在未來的智能電網中電腦、機器和電器之間可以互相交流。他們每一個都可以通過建立的網址被單獨控制。這里所有基本的電器和機器,從光伏設備到電動汽車,都必須使用共同的語言。

在一個智能的能源系統中,參與者測量自己的電力需求并傳達給系統,他們了解自己目前和預計使用的電力產品,還會把不斷更新中的電價做比較——而且盡可能是自動的。

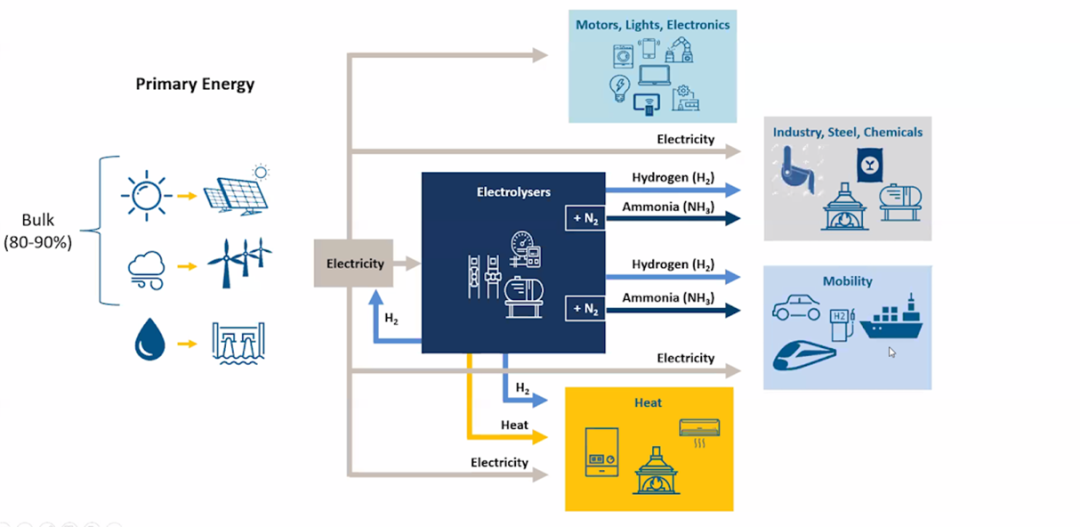

這樣的一個未來能源系統,我們可以用一句話來描述:風光氫儲充一體化。靈活性、移動性、分散性成為基礎,能源安全不被認為再是重要的外交措辭,因為這一切必然是跨國界超主權的,就如同比特幣會在后面幾十年對金融界做的改造一樣。難道數字化只能為中心化服務嗎?

未來的能源系統是由風光氫能構成的零碳能源生產體系和綠氫綠氨用電戶構成的儲充用一體數字化控制的消費體系

因此我們可以非常清晰的判定,美國的碳中和路徑更多的必須放在用能這一側,而中國似乎需要更加艱巨的面對能源發電側帶來的挑戰。德國卻不得不在保證強大的制造力的同時以忽略核電水電的方式對需求側的能效管理帶來強大的互動性。

所有這一切人們不僅沒有去考慮價格,甚至還沒有認真考慮過自己內心的感受。

越是輕視碳中和這樣的政策會帶來的變化和挑戰的人或者公司,越會在此刻輕易的表率碳中和的決心。與紛至沓來宣布提前進入碳中和的中國電力集團和光伏儲能公司們不同,我們分別列舉一個美國德國日本的公司來說明他們的信念。

2020年7月,蘋果公司宣布他們已經在全球的運營中取得碳中和。同時公司計劃到 2030 年,為整個業務、生產供應鏈和產品生命周期實現碳中和。Apple 目前在全球公司運營方面已經實現了碳中和。新承諾意味著到 2030 年,每一部售出的 Apple 設備都不會造成任何氣候影響。

很顯然,因為碳中和,蘋果將來會為了它的數據中心和工廠而成為全球最大的新能源投資運營商。而蘋果的客戶和供應商們也會因此而成為零碳計劃的追隨者,這個時候只要蘋果宣布提供某一個區塊鏈碳足跡服務,這些人的所有生存環節都將被數字化記錄和監測。

蘋果不會把自己變成一個種樹的公司,但它一定會用它的系統讓這件事被它的客戶們做掉----比如通過蘋果上周發布的47 億美元綠色債券項目。

在這件事上,蘋果的確是美國公司的表率,但是很顯然還不夠直接。

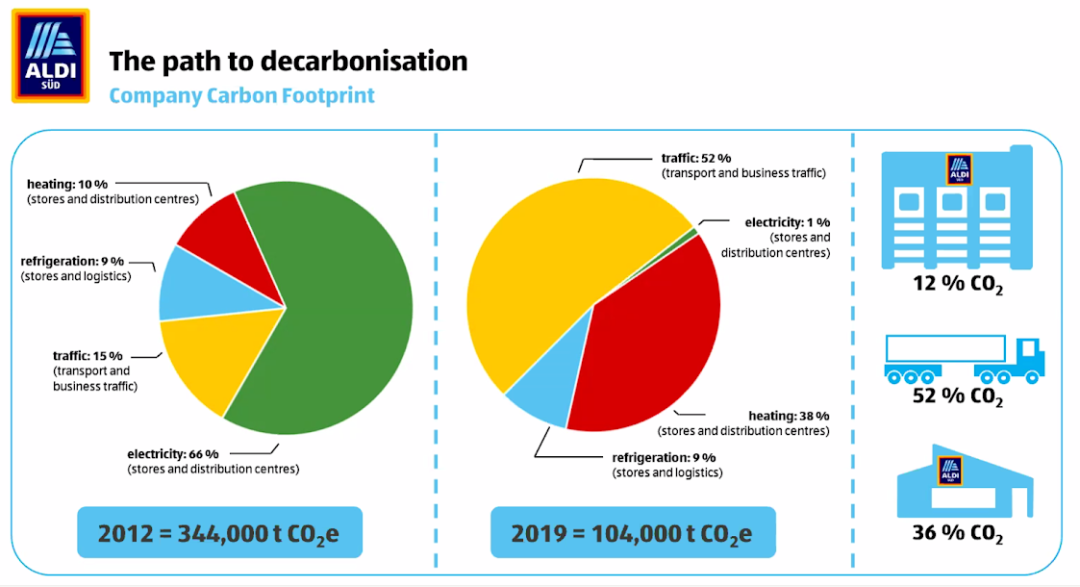

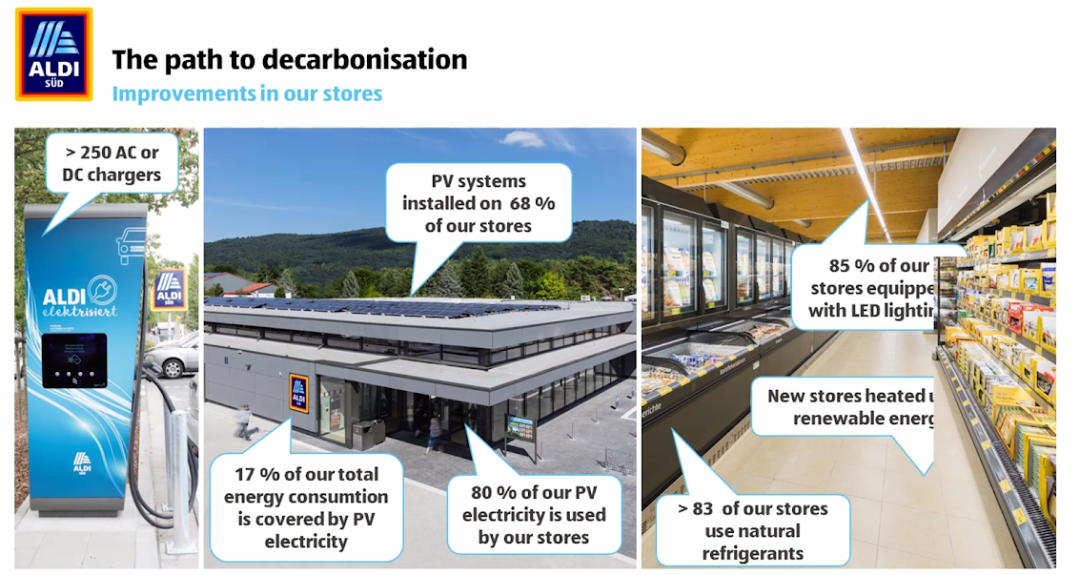

更直接的是一家德國公司,也是德國首富旗下的企業----德國最大的連鎖超市ALDI阿迪超市。這家擁有2000家分店的德國企業用最簡單的方式實現碳中和:在自己的超市屋頂安裝光伏,停車場里安裝充電樁,采取虛擬電廠運營自己的儲能和冰柜,讓物流車被氫能和電動卡車取代。

在不開門的周日,阿迪超市就是附近村落的發電廠和充電站。

用自己的錢去投光伏、儲能、充電設施、能效系統,參與電力交易、完成需求側響應,這樣的簡單直接的商業倫理讓中國很多創新能源科技公司充滿嫉妒,因為在中國上述這些商業模式通常會被無法落地,因為無人會買單。

阿迪超市買單的理由只有一個:因為這樣其實降低了它的能源費用和提升了公司管理效率,當然,這是在運營能力和碳中和的執行力到達了一定水平之后。

像這樣的德國公司還很多,但是從示范效果來講,還是一家日本公司更值得鑒賞。

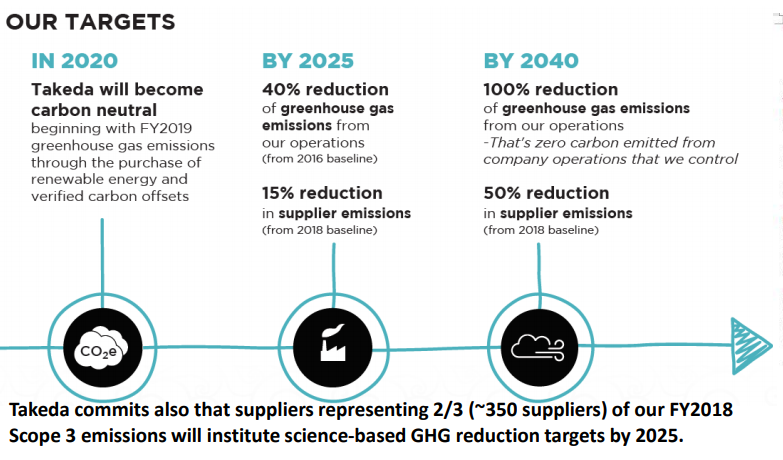

武田藥品工業株式會社2019財年在價值鏈上就實現了碳中和。為達成此重要成就,武田采取了多種行動:在公司內部持續推行能源節約措施;倡導綠色能源采購;投資于可再生能源認證;積極參與高質量碳補償項目并通過驗證。

武田能實現上述目標,一個重要原因是:該公司在12個國家資助了超過30個可再生能源和碳補償項目。這些項目的目標包括鼓勵利用風能和太陽能、確保清潔水供應、保護森林和生物多樣性等。在聯合國的17個可持續發展目標中,上述項目共覆蓋了15個。這些項目不僅讓當地社區受益,同時將協助打造一個更加可持續化的未來。所有碳補償項目都需要滿足嚴格的評估標準,包括附加性、可衡量性、透明度、注冊和第三方驗證等。

武田資助的項目包括:

馬拉維清潔飲水項目——通過鉆探新水井及修補破損的舊水井,為社區提供安全飲用水,減少用于燒水和凈化水的木柴用量

美國工作林地計劃(Working Woodlands Program)——保護位于美國田納西州東北角的8,600多英畝林地,改造為私人公園,吸引人們前來美國的這一低收入地區開展休閑旅游

日本森林管理項目——在日本通過可持續林業管理實踐,支持自然碳匯并提升本地空氣質量

中國太陽能灶項目——資助偏遠地區農戶安裝太陽能灶,替代用于做飯和燒水的煤燃料,幫助改善室內空氣質量

印度太陽能項目——支持發展太陽能照明和熱水采暖,替代印度各邦普遍使用的化石燃料

與很多喜歡回購股份、投資地產、并購整合的會賺錢的公司不同,武田這家生物制藥公司最讓人佩服的其實是:它已經240歲,但是依然沒有以傳統公司自居,在環保領域的創新令人嘆為觀止。

和這些公司相比,中國很多急于宣布自己緊跟大戰略的能源公司和不得不交替漲停的概念股們的確有些莫名:歡呼帶來的如果是死亡,急于表現并不會被認作是做好重生的準備。沒有目標但是容易被人看見的決心,的確能讓人從邏輯上更相信你的敷衍。

所以,碳中和真正的發力之處,其實是在用戶消費側,在于對話語體系的堆砌,在于數字化模型的構建,甚至在于2060年我們是否要讓自己死無葬身之地。

這一切真正的改變,在某個能耗企業愿意拿1000萬出來投光伏儲能能效平臺,愿意在網站上每年更新環境責任報告,愿意設置首席能源官,愿意給每個員工配電動車充電樁開始。

邁向2030,中國的改變必然讓世界矚目。