2021-3-22 12:28

來源:

要點

如何應對碳排放這樣一種罕見的超時空外部性,對于全球而言都是一件難事。對于中國而言,這種困難尤為嚴重,主要體現在既有的經濟增長目標與新增的碳中和目標之間的協調難度更大。

改革開放四十年來,我們早已習慣了經濟增長目標的硬約束。近些年,伴隨著潛在增長率長周期下降,增長的約束雖有所弱化,但作為全球最大的發展中國家,經濟增長仍然是我國第一要務。我們預計“十四五”末我國有望達到現行的高收入國家標準,到2035年有望實現經濟總量或人均收入翻一番[1]。

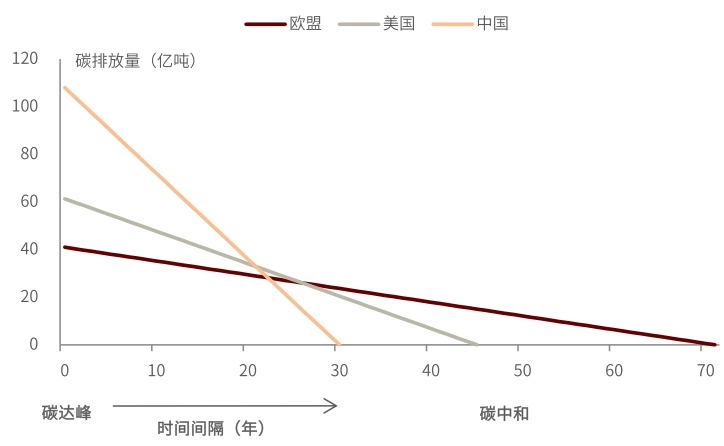

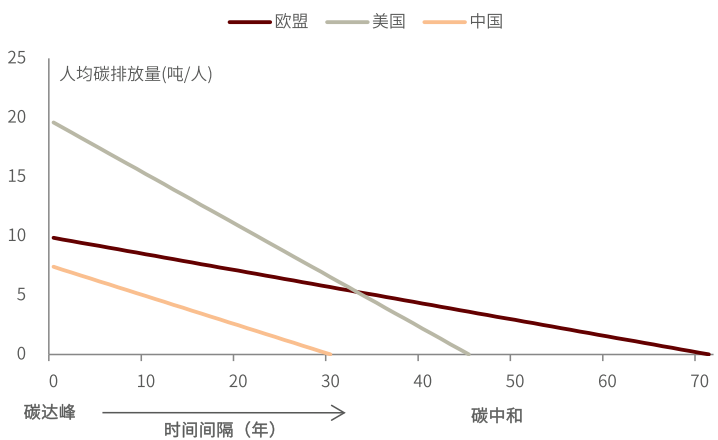

當前,我們正在給未來的四十年增加一條新約束。作為全球第一排放大國,我國給出的碳中和時間表也非常明確:到2030年碳排放強度較2005年下降65%以上,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。需要說明的是,歐盟1979年碳達峰,美國2005年達峰,各自有71年和45年的時間從峰值走向凈零排放。中國這樣一個“30達峰、60中和”的時間表意味著,未來四十年的碳中和任務時間緊、任務重,尤其是將會面臨比歐、美陡峭得多的中和斜率。

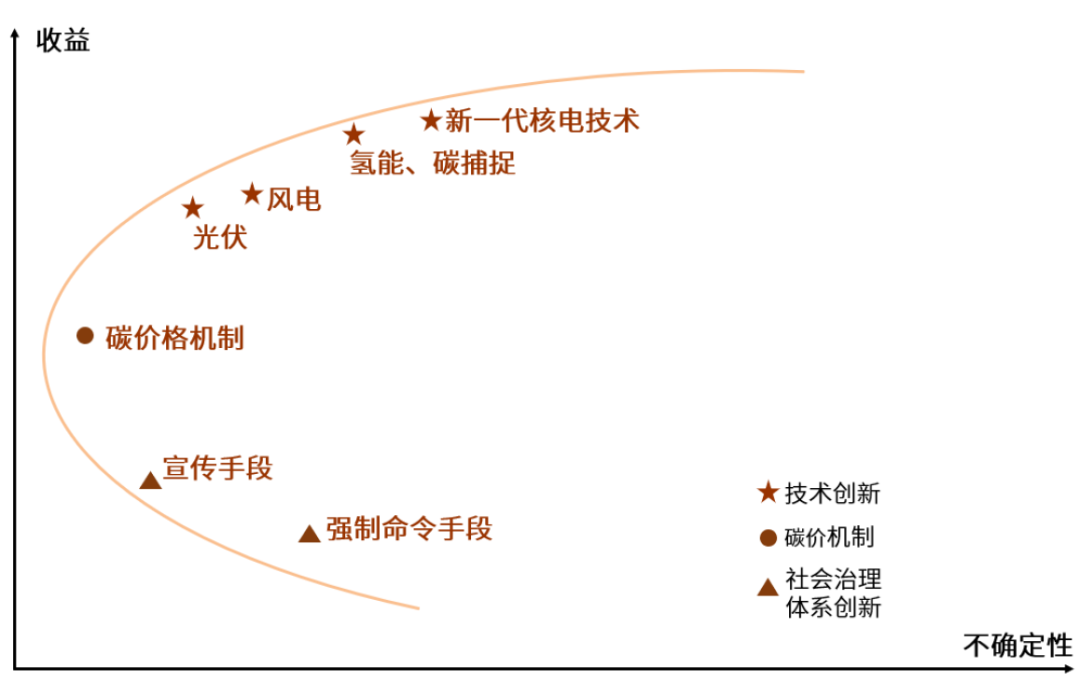

兩個四十年的硬約束碰撞之際,如何求得一個交集?我們嘗試從總量和結構兩個方面進行探討。對于總量層面的分析而言,最重要的是判斷中國2030年的碳排放峰值在哪里。根據我們的測算,這個峰值約為108億噸。從結構視角看,最主要是探討如何實現這樣一個達峰、中和目標。我們在綠色溢價的框架下,以八大高排行業為重點分析對象,提出了“技術+碳定價”的初步思路,并通過CGE模型的一般均衡分析,佐證這一思路能夠兼顧經濟增長與碳中和兩個目標的約束。最后,通過探討綠色溢價為負值的含義,納入對社會治理的分析,并最終提出“碳中和之路=技術+碳定價+社會治理”的公式。

正文

總量尋峰:凈碳排放108億噸

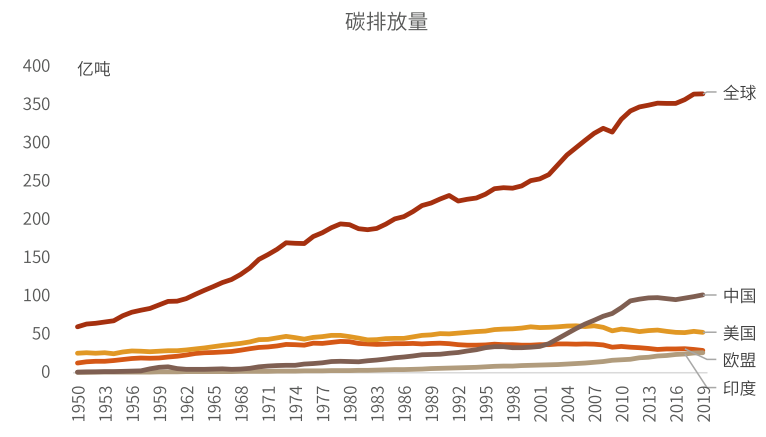

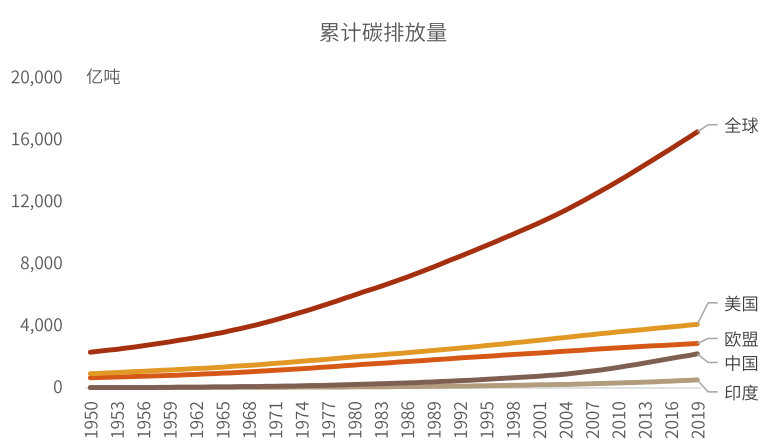

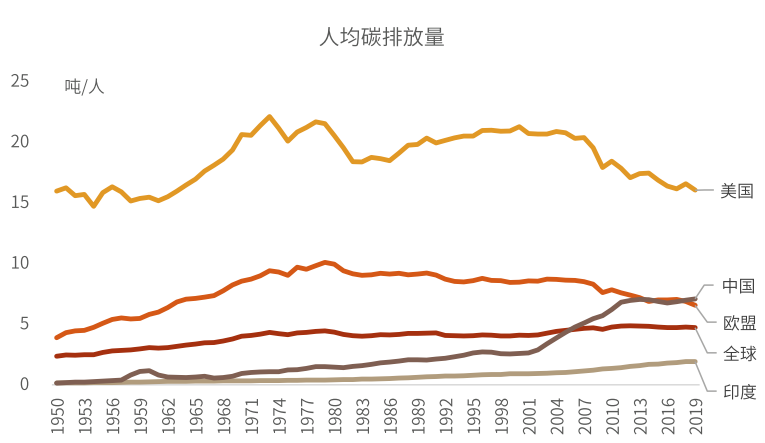

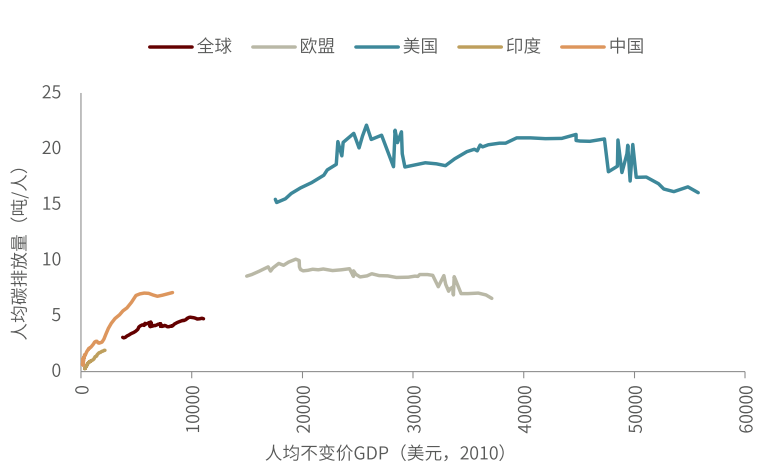

如何看待中國的碳排放問題,有歷史和未來兩個視角。過去,我們經常強調中國當年排放量雖遠超其他經濟體,但歐、美工業化起步較早,積累的碳排放量也更大[2]。而且從人均碳排數據看,中國是7.1噸/人,仍不足美國16.06噸的一半。這樣一個歷史的視角,對于各國協調應對碳中和目標時區分“共同但有差別”的責任非常重要。但是從著眼未來的角度看,歷史視角對于實現中國自己既定的“30達峰、60中和”目標意義不大,更不意味著中國應該抓住未來十年達峰“緩沖期”,以更多排放換取盡快發展。

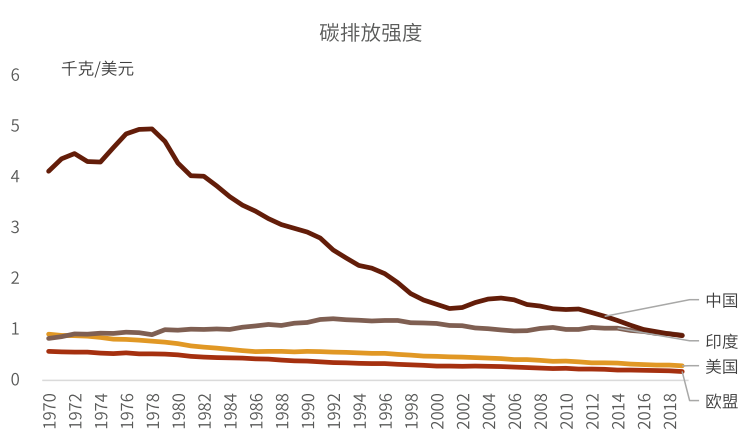

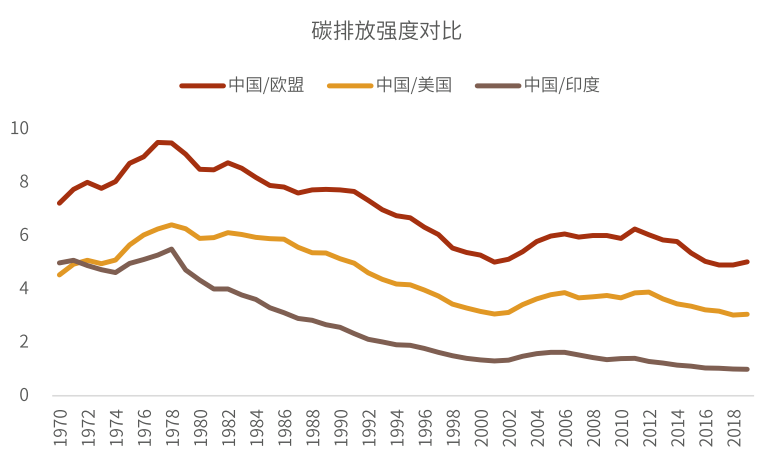

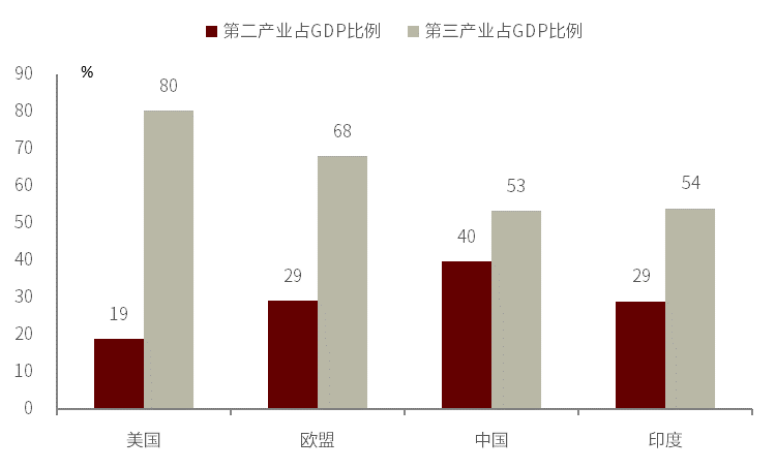

尤其是從碳排放強度來看,中國過去幾十年雖在主要經濟體中下降最快,由于產業結構與歐美存在較大差異,碳排放強度目前仍約是歐洲的5倍、美國的3倍。如果將未來十年的碳達峰之路理解為抓住“緩沖期”以實現累積排放、人均排放向美國對標,則后面三十年的中和之路將會壓力巨大。事實上,作為碳中和上半場的目標,碳達峰并不僅僅指碳排放量在某一年達到峰值,而是指凈碳排放進入平臺期并做好隨后逐年下降所需要的一系列調整。因此,“30達峰”目標的制定并不意味著未來十年可以自由排放,恰恰相反,在碳中和已然成為新的約束背景下,這個目標要求從現在開始改變思路、立刻行動,將眼光更多的朝向未來,盡早達峰、盡力降低峰值。

圖表:碳排放總量對比

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

圖表:歐美工業化起步早,累計碳排放量也更高

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

圖表:中國碳排放強度持續下降,但仍高于歐美

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

圖表:碳排放強度對比

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

圖表:中國人均碳排放量超越歐盟,但不足美國一半

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

圖表:隨人均GDP提升,歐美人均碳排放量先增后降

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

圖表:主要經濟體產業結構(2018)

資料來源:CEIC,中金公司研究部

圖表:主要經濟體碳排放來源(2018)

資料來源:IEA,中金公司研究部

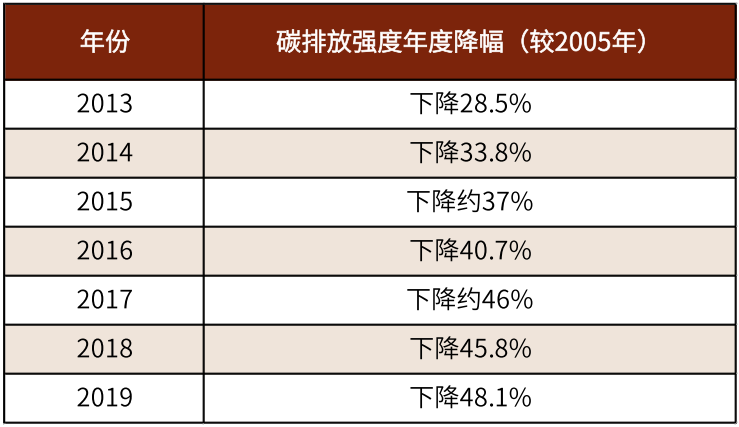

聚焦未來,有兩個因素決定了中國的碳排放峰值。一是,現在到2030年的GDP增長路徑。根據《十四五規劃綱要》,假設GDP從2020年到2035年實現翻番并且GDP增速由2019年[3]的6%勻速下降,可以得出2020-2030年GDP復合增速為5%。二是,2030年相比于當下的碳排放強度下降幅度。目前的權威說法是,2030年碳排放強度較2005年下降65%以上。另外,國務院近些年每年公布當年碳排放強度較2005年的下降幅度,比如2019年碳強度較2005年下降48.1%。“十三五”和“十四五”規劃明確提出碳排放強度下降18%的目標,假設“十五五”規劃亦提出“18%”的下降目標,那么未來十年碳排放強度將會年均下降3.9%,最終得到2030年碳排放強度可以實現較2005年下降66.5%。

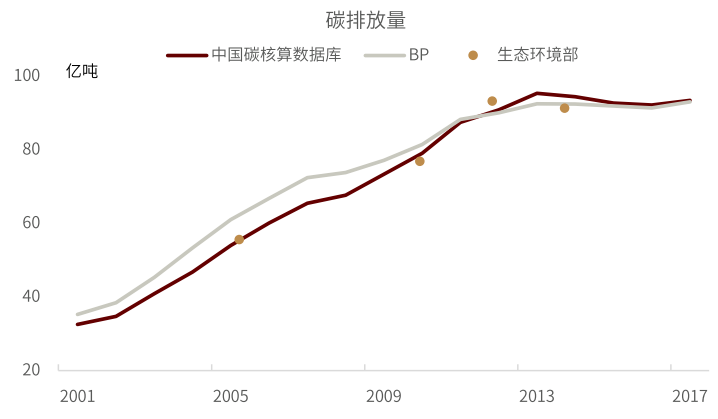

基于上述有關未來GDP增長和碳排放強度下降的路徑,我們可以進一步去探討2030年的碳排放峰值。首先需要解決基礎的碳排放數據問題。現有的碳排放量數據庫主要包括中國碳核算數據庫(CEADs)、BP和生態環境部的數據。由于生態環境部數據不夠連續,中國碳核算數據庫和BP兩個時間連續的數據庫更適合做研究。此外,2005年,三個數據庫統計的碳排放量(未計入碳匯)分別為54、61、59.8億噸;2014年,三個數據庫統計的碳排放量分別為94.4、92.4、102.8億噸[4];2017年中國碳核算數據庫、BP的統計碳排放量分別為93.4、93.0億噸。可見,近些年中國碳核算數據庫和BP數據庫之間的數值差異顯著縮窄,考慮到中國碳核算數據庫包含29個行業的排放數據,便于進行結構分析和CGE模型模擬,因此我們最終使用中國碳核算數據庫進行分析。

圖表:不同數據庫的碳排放量

資料來源:中國碳核算數據庫,BP,生態環境部,中金公司研究部

圖表:碳排放強度年度降幅

資料來源:發改委,生態環境部,中金公司研究部

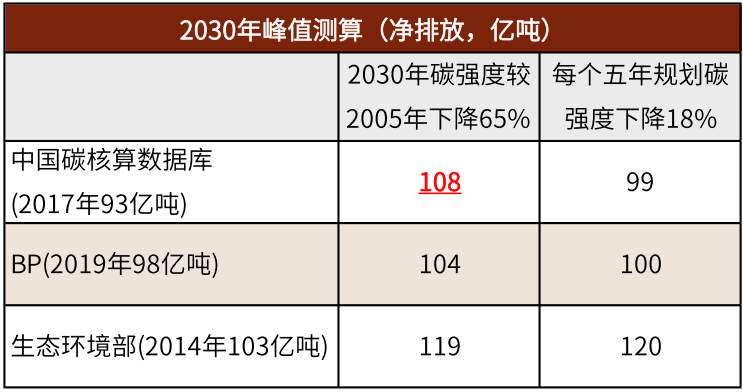

為了規避不同數據庫早期碳排數據之間較大差異帶來的不確定性,我們選取2017年中國碳核算數據庫的碳排放量(93.4億噸)作為測算基準。并按照碳排放強度下降的兩種情形分別測算2030年的峰值:1)基于2017年和2030年碳強度較2005年分別下降46%(官方統計)和65%(官方目標);2)基于達峰前碳強度年均下降3.9%,即2030年碳強度較2005年下降66.5%。在這兩種情形下,2030年碳排放將分別達到117億噸和108億噸。考慮到2030年將有9.1億噸農林碳匯[5],我們預計2030年凈排放達到108億噸和99億噸峰值。由于情形2是基于“十五五”仍提出碳排放強度下降“18%”目標的額外假設,增加了測算結果的不確定性,因此我們傾向采用情形1的測算結果,即108億噸峰值。另外,雖然我們用中國碳核算數據庫作為基準數據庫,但為了評估測算不確定性的嚴重程度,我們用2019年的BP數據和2014年的官方數據采取同樣邏輯進行測算,具體測算數值見下表。

圖表:2030年達峰值(凈排放)測算

資料來源:中國碳核算數據庫,BP,生態環境部,清華大學氣候變化與可持續發展研究院,中金公司研究部

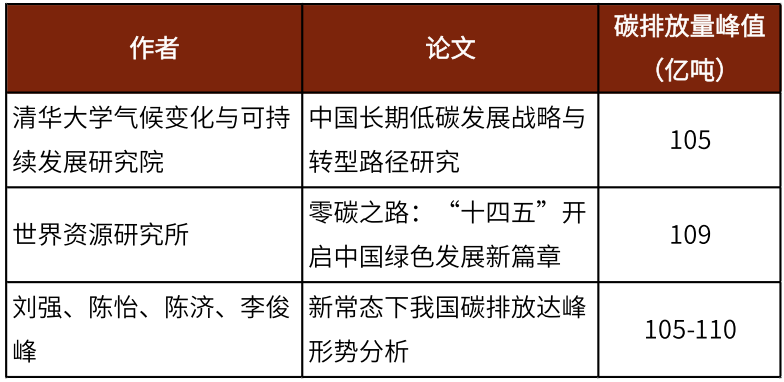

圖表:其它研究對2030年碳排放量峰值的估算

資料來源:《中國人口·資源與環境》,《氣候戰略研究簡報》,世界資源研究所,中金公司研究部

關于測算不確定性的討論:值得注意的是,過去碳排放強度下降目標的實際完成情況普遍要好于官方目標,例如,“十二五”規劃的碳排放強度降低目標為17%,最終實際下降了20%;2019年碳排放強度較2015年即已下降18.2%,提前完成了“十三五”規劃目標。因此,我們估算的2030年碳排放量峰值或可以被視為一個峰值上限。此外,由于我們是基于碳排放強度對2030年的碳排放峰值進行的測算,因此還可能在三個方面產生不確定性,即:對于GDP未來增速的假設、碳排放歷史數據的質量,以及對碳排放強度下降目標本身的理解。

①GDP增速假設主要依據是“2035年實現經濟總量或人均收入翻一番”,不確定性在于對未來十五年GDP增速由2019年勻速下降的假設。

②正如很多研究注意到的,早期碳排的歷史數據質量不夠高,例如關于中國2005年的碳排放數據究竟是多少有很多爭議。我們在測算過程中注意到了兩個現象,一是伴隨著時間推移,BP數據和中國碳核算數據庫數據趨于一致、分歧減少,二是發現,2017年官方公布了碳排放強度相比于2005年實現了46%的下降,而且2017年作為較新的碳排放數據爭議較少。因此,我們放棄了數據分歧較大的2005年,改用數據質量更高的2017年作為測算基準,在一定程度規避了早期碳排放數據質量不高形成的誤差風險。

③在學術上,學者對峰值的測算通常明確是指扣減碳匯后的凈排放。中國碳核算數據庫與BP數據庫統計的是不扣減碳匯的毛排放。但是,對于如何理解“2035年比2005年下降65%”中的碳排放強度,似乎并沒有明確說明。我們前述測算方法,是從毛排放的角度去理解的這一目標的,計算出117億噸的毛排放之后,再扣減2030年的碳匯,得到了108億噸凈排放的峰值,大致位于清華大學、世界資源研究所等機構測算的峰值數據之間。如果從凈排放的角度去理解上述目標,我們需要先根據清華大學等機構測算的歷史碳匯數據,將中國碳核算數據庫中的毛排放數據處理成凈排放再去計算,結果大約是2030年的峰值是凈排放109億噸,與基于毛排放的數據測算相差不大。經與中金公用事業組討論,我們傾向于采用毛排放的角度去理解排放強度下降65%的目標,即2030年的凈排放峰值約在108億噸。

綜上,與2020年的排放[6]相比,這意味著未來十年中國碳排放僅有8%的提升空間,年均僅能增長0.77%,與此同時,GDP年化實際增速需要達到5%,這凸顯來未來十年中國達峰的難度。國際比較來看,這樣一個遠高于歐美歷史峰值的碳排放峰值數據,意味著中國達峰后碳中和的實現難度更大。歐盟成員國早在1979年就實現了碳達峰,碳排放峰值約41億噸、相應人均碳排放9.9噸;美國2005年碳達峰,碳排放峰值約61億噸、相應人均碳排放19.6噸。按照前述測算,中國2030年碳排放峰值為108億噸、對應人均碳排放7.4噸。目前,歐[7]、美[8]碳中和的目標時間均是定在了2050年,如果將達峰到中和定義為碳中和下半場,這意味著歐盟碳中和下半場長達71年,美國下半場也有45年,中國卻只有30年的時間。從總量的角度看,我們將面臨比歐盟陡峭得多的碳中和下半場斜率。如何才能夠實現這一艱難的目標呢?下文將從結構視角探討行業層面的實現路徑。

圖表:各國碳達峰后的碳減排斜率測算[9]

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

注:t=0代表碳達峰時點

圖表:各國碳達峰后的人均碳減排斜率測算[10]

資料來源:Our World In Data,世界銀行,中金公司研究部

結構路徑:基于綠色溢價的探討

總量目標確定后,接下來就是探索如何實現這108億噸峰值和碳中和目標的問題,無外乎兩個方式,即在需求側節能減排甚至直接遏制需求(比方說拉閘限電),以及在供給側推廣清潔能源、改進生產工藝、發展碳捕捉。然而,限制需求不只是與過去四十年的經濟增長約束相悖,而且拉閘限電、推動節能減排等需求側管理也只能實現碳排放量(暫時)下降,難以達到碳中和。因此,要想從根本上解決問題,關鍵在于供給側使用零排放能源、采用零排放生產工藝。因此,將峰值控制在108億噸以內、在下半場通過30年實現碳中和,供給側是核心抓手。

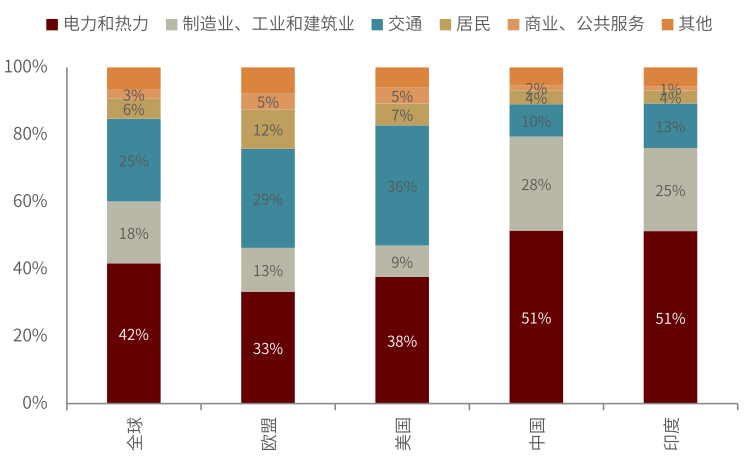

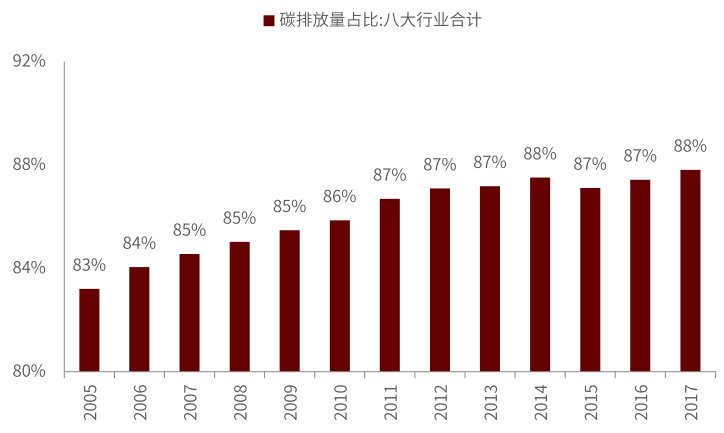

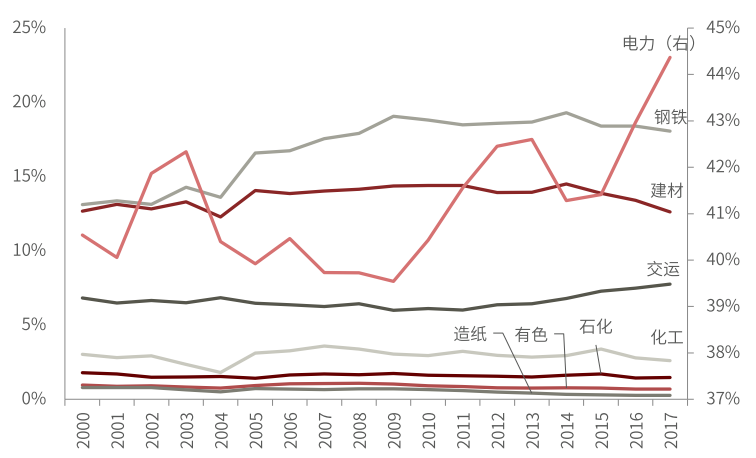

在供給側探索實現碳中和的路徑,關鍵是處理好八大重點行業的排放問題。2016年,發改委發布了《關于切實做好全國碳排放權交易市場啟動重點工作的通知》,將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力(火電)、交運里的航空作為重點排放行業。根據中國碳核算數據庫,2000~2017年,全國二氧化碳排放量由30.03億噸上升至93.39億噸,這八個行業[11]的碳排放量占比由80%升至88%,比例提升主要由電力、鋼鐵貢獻。八個行業中,2017年碳排放占比由高到低依次是電力(主要是火電,44%)、鋼鐵(18%)、建材(13%)、交運(含航空,8%)、化工(3%)、石化(2%)、有色(1%)、造紙(0.3%)。

圖表:八大行業合計碳排放占比

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

圖表:八大行業各自碳排放占比

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

需要說明的是,中國碳核算數據庫對于碳排放行業結構的統計,主要是基于生產環節的凈排放,并沒有將高耗能行業通過耗電產生的間接排放也算在各行業的排放占比中。因此,電力行業排放量占比近半,是因為工業、居民等全部用電部門的電力能耗碳排放都統一計算在了電力行業中,鋼鐵、建材、有色、化工等其他高排行業統計的碳排放,則是在生產過程中產生的直接排放,例如,鋼鐵高爐煉鋼因消耗鐵礦石和焦炭產生的碳排放,水泥熟料煅燒階段分解石灰石和燃煤燒窯等產生的碳排放。

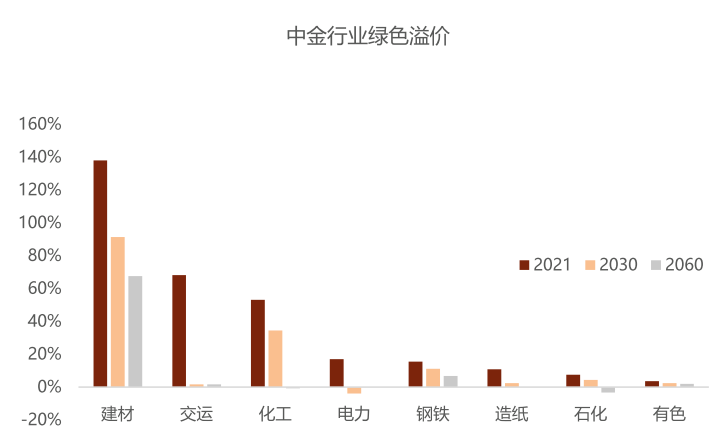

圖表:行業間綠色溢價差異巨大

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

注:按照比爾蓋茨的定義,綠色溢價用成本上升的幅度來表示。

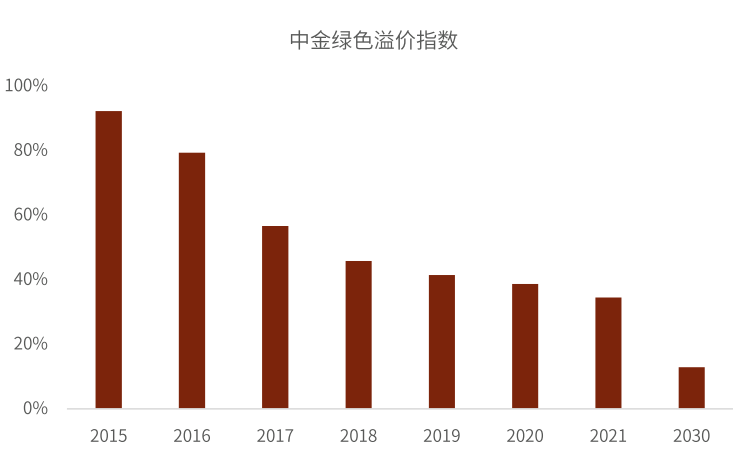

圖表:中金綠色溢價指數

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

很明顯,這樣一個生產環節的直接排放與生產的技術工藝是高度相關的,由此我們也可以從改進生產技術的角度來思考達峰、中和之路。比方說,發電可以從有排放的燃煤技術轉向零排放的光伏發電,煉鋼采用電爐鋼的工藝可以大量減少二氧化碳排放,對于水泥熟料煅燒這種無法通過更改生產技術而降低的排放,則可以考慮通過增加碳捕捉、封存裝置的方式來降低甚至實現零排放。這樣一個思路反映在經濟層面,即是“綠色溢價(Green Premium)”。這個概念由比爾·蓋茨提出,在本文中我們將綠色溢價定義為,與當前有排技術的生產成本相比,使用零排放技術的生產成本提升的比例。因此,在一定意義上來看,碳中和的關鍵即是在于降低綠色溢價。一旦綠色溢價為零,意味著碳中和的生產技術非常成熟,沒有必要再使用化石能源。

不過,不同行業的綠色溢價存在著巨大的差異,最高的建材與最低的有色之間差了近38倍。如何理解這種差異?需要將八大高排放行業劃分為三大類:電力、交運和制造業(建材、化工、鋼鐵、造紙、石化、有色)。這三類行業生產方式存在較大差別,需要分開討論。詳細分析如下。

(1)電力行業。從發電環節看,綠色溢價已經為負。目前水電和風電發電成本低于火電,核電和光伏成本略高于火電,按照當前電力能源結構測算(火電66%、水電19%、風電6%、核電5%、光伏4%),清潔能源綜合發電成本低于火電。但是消納環節碳中和成本較高,綜合考慮,中金相關行業組估計2021年電力行業綠色溢價為17%。電網接納新能源,需要在輔助服務市場增加電網靈活性資源調度,包括火電機組調節功率、抽水蓄能機組抽水、儲能電站充電等方式。消納成本會隨著風電和光伏在發電結構中占比上升而增加。目前火電調峰仍然是成本最低的電網調度消納方式。在消納環節出現新技術大幅降低成本以前,火電不太會退出電力系統。

(2)交通運輸行業。交通運輸業包括公路、鐵路、航空、航運等不同運輸方式,綠色溢價存在較大差別,中金相關行業組估計2021年交通運輸行業總體綠色溢價為68%。在現有技術下,交通運輸各個子行業實現零碳排放需要采用不同手段。假定乘用車、中輕卡和鐵路用清潔電力,重卡、航空和航運用氫能滿足,估計各子行業綠色溢價為:公路客運18%,公路貨運127%,航空343%,航運319%,鐵路-29%。由于氫能成本遠高于清潔電力成本,因此重卡、航空、航運綠色溢價遠高于公路客運和輕卡。目前鐵路電氣化不斷上升,綠色溢價已經為負。

(3)制造業。在現有技術下,制造業綠色溢價和生產技術有關,水泥、化工等高排放行業需要采用高成本的碳捕捉等技術實現零排放。中金相關行業組的測算表明,2021年高排放制造行業綠色溢價分別為:建材138%、化工53%、鋼鐵15%、造紙11%、石化7%、有色4%。

對這三大類行業的分析表明,經濟層面的技術成熟度是決定綠色溢價的重要因素。以排放占比最高的電力行業為例,過去10年,得益于規模效應、材料替換和效率提升,非化石能源技術取得進步,風電、光伏成本大幅下降,零碳的電力能源已經具備可行性,即使考慮電網成本,電力能源都有望在10年內實現負的綠色溢價。事實上,過去幾十年中金綠色溢價指數之所以持續下降,最主要的貢獻也主要來自于電力行業的技術進步。

對于建材、鋼鐵、有色、化工等制造行業來說,當下綠色溢價偏高,除了生產過程電氣化水平提升帶來的成本增加外,主要是因為部分產品生產工藝存在不可避免的原料使用和化石能源燃燒,需要借助氫能、碳捕捉技術實現碳中和目標,而這些技術尚不成熟,使用成本較高。交運當前存在較高的綠色溢價,是因為如果要實現零排放,重載領域如重卡、航空和航運需要用氫能替代現有燃油技術,未來綠色溢價下降也需要氫能技術的成熟。

綜上所述,技術進步是降低綠色溢價的重要方式。不過,這并非全部答案。從前述綠色溢價的計算方式可以看出,降低綠色溢價既可以通過技術進步降低零排放技術生產成本的方式實現,也可以通過提升有排技術的生產成本的方式實現。事實上,這也是主流經濟學框架下,最受推崇的碳中和方式。在主流經濟學看來,碳排放之所以成為一個問題,是因為負外部性的存在。從時間尺度來看,碳排放導致氣候變化、氣候變化累計到一定程度產生嚴重后果,這一過程往往要數十年、甚至數百年,因此這種外部性對當下的經濟活動、日常生活的影響可能是相對較小的。從空間尺度上看,碳排放進入全球的大氣循環,任何一個地區的碳排放都會對全球的氣候產生影響。而從后果上來看,全球生態系統是人類生存發展的基礎,如果不能妥善解決這一問題,其后果我們可能是無法負擔的。因此,目前主流的認識框架認為,要解決“碳排放”這種巨大的、超時空的外部性,就必須把這種外部性內部化。從綠色溢價的角度看,也即提升現有排放技術的生產成本。

因此,對于思考碳中和之路而言,綠色溢價是一個更具有兼容性的分析框架,內含著兩條基本的碳中和道路:一是,主流的碳定價做法,即通過碳稅或者碳市場的定價機制實現負外部性的內部化,以提升有排技術的生產成本;二是促進技術進步,提升零排技術的經濟成熟度,以降低零排技術的生產成本。這兩種方式哪種更有效?對于經濟的總量與結構有什么樣的含義?如何才能實現既定的達峰、中和目標?對于這些問題,我們將在下一節的CGE模型分析中嘗試進行解答。

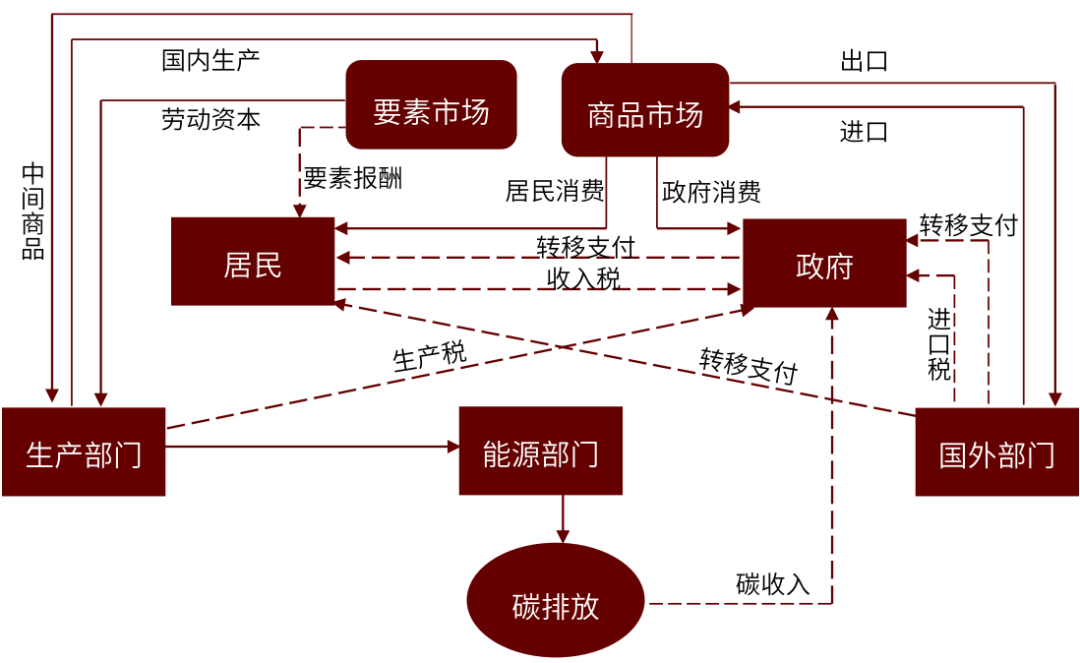

四種情境:CGE模型下的一般均衡分析

可計算一般均衡(CGE)模型是基于一般均衡理論、宏觀經濟結構關系和國民經濟核算數據建立的全景式描述經濟系統運行的數量模擬系統,通常用于研究總體經濟的長期、確定性行為及其對于外部沖擊的反應,現已經成為全球經濟、政策分析的標準工具。在模型中,任何一部分結構的變化都會影響整個系統,導致商品和要素價格和數量發生變化,當外生沖擊發生時,系統會從一個均衡狀態過渡到另一個均衡狀態,從而全面展現沖擊產生的影響。

在約束條件下,生產者最小化成本,而消費者最大化效用,通過生產、分配、交換和消費環節達到生產要素和商品市場的供需平衡,從而確定各個市場的均衡價格。在傳統研究環境經濟的CGE方法基礎上,我們將內生氣候友好技術納入框架,因此本文CGE模型包含生產模塊、能源模塊、收支模塊、貿易模塊、碳稅/碳交易模塊、動態模塊、能源模塊、氣候友好技術模塊和閉合模塊。

在碳中和背景下,能源模塊是模型的重點。能源模塊由化石能源(煤炭、石油、天然氣)和電力兩部分組成,其中火電和新能源構成了電力能源系統。在此基礎上,基于煤炭、石油、天然氣、火電和新能源的能源結構由模型內生產生并隨時間變化。能源與非能源要素構成中間投入,與由資本和勞動力構成的增加值共同組成總產出。本質上,在模型中我們將化石能源作為生產要素之一,并通過碳稅/碳交易的方式對其賦予價格來糾正碳排放的外部性。從這個意義上講,其內核與諾貝爾經濟學獎得主Nordhaus的包含了碳循環的古典增長模型有異曲同工之處。在沒有氣候友好技術進步的情況下,由于碳成本的存在,企業會在多使用一單位化石能源所獲得的收益和額外支付的成本之間做出權衡。在總量上,經濟最終會收斂到一條新的均衡增長路徑。在這條新的均衡路徑上,經濟產出往往更低。新舊兩個均衡產出之間的差距,我們可以理解為碳減排的社會成本。氣候友好技術的引入,可以幫助降低碳減排的社會成本,進而提高均衡增長路徑。氣候友好技術由投資驅動,而該投資由企業投資和碳費(來自碳稅或碳交易)再利用兩部分組成,其力度越大,越有助于降低企業由于碳成本帶來的額外開支,進而最小化碳稅/碳交易對產出帶來的負面影響。

圖表:CGE模型框架示意圖

資料來源:經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

模型數據

Leontief(1941)創立的投入產出分析方法使得現代經濟學走向數量分析成為可能,在一張棋盤式縱橫交錯的表格中,生產、要素投入、消費、投資和貿易間的關系以數量形式呈現,產品在經濟系統流動的全貌和結構被完整展示,其中產業部門間的關系構成投入產出表的核心,反映產業部門之間的聯系。Stone(1947)將投入產出分析擴展到機構部門,設立收入賬戶,不僅記錄產品流,還記錄收入流以及機構間收入轉移,隨后發展出的社會核算矩陣體系成為CGE模型及其他大規模數量經濟結構模型建模必需的數據基礎(Rose,1995)。

具體而言,我們選擇2017年作為基準年,模型主要數據來源包括:第一,中國社會核算矩陣(SAM),依據《中國2017年149部門投入產出表》,通過合并及拆分出包括煤炭、石油、天然氣、火電及新能源電力等29個部門的能源投入產出表,SAM中財稅數據源于《2018年稅收年鑒》、《2018年財政年鑒》。第二,外生給定替代彈性,如生產函數中投入品之間的替代彈性、對外貿易模塊CES函數中進口品與國內品的替代彈性等,數據參考GTAP數據庫。第三,二氧化碳排放系數,通過計算部門二氧化碳排放和能源產品消耗計算得到,二氧化碳數據來源于中國碳核算數據庫數據庫。

情景假設

為量化分析前述兩條路徑,在碳中和和經濟發展兩個維度上的不同效力,我們重點分析下述四種情境。

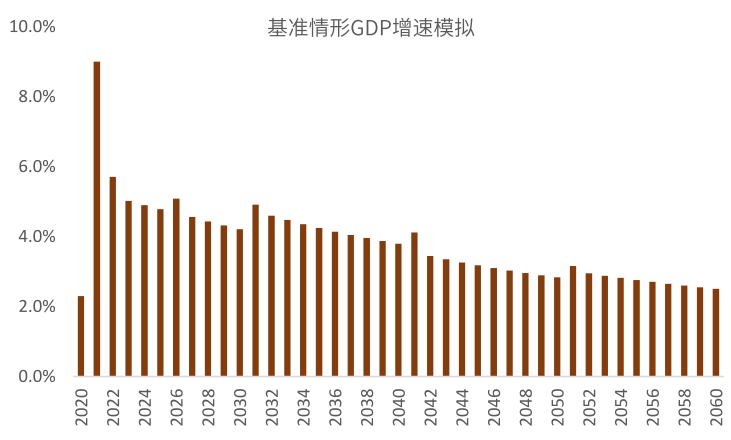

(1)基準情形(BAU):沒有碳排放約束,經濟增長速度參考中金宏觀團隊基于“2035年實現經濟總量或人均收入翻一番”進行的預測。

(2)征收碳稅情形(M1):對碳排放行業征收統一碳稅,使碳排放盡可能實現“30達峰60中和”;如能達峰,峰值盡可能接近108億噸。

(3)碳交易情形(M2):對八大行業實施碳交易。碳免費配額依據行業綠色溢價制定:綠色溢價越高的行業免費配額越低,以強化其減排動機。在此情形下,使碳排放盡可能實現“30達峰60中和”;如能達峰,峰值盡可能接近108億噸。

(4)碳稅+碳交易+技術進步情形(M3):三管齊下,實現“30達峰(108億噸峰值)/60中和”和保增長的雙目標。

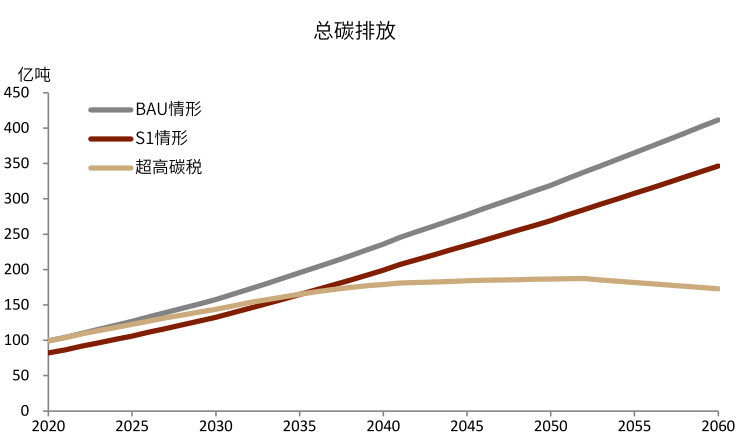

基準情形(BAU)

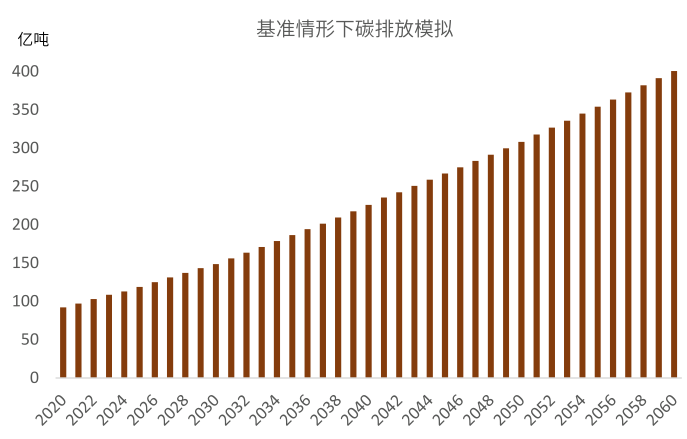

在此情形下,沒有碳排放約束,唯一目標是實現“2035年實現經濟總量或人均收入翻一番”。以下兩圖描繪了相應的經濟增長和碳排放路徑模型模擬:2021年至2030年,年均增長5.2%[12]。2030年碳排放158億噸,扣除9億噸碳匯后,凈排放149億噸。

圖表:基準情形GDP模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:基準情形碳排放路徑模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

碳稅情形(M1)

理論上,只要不斷提高碳稅水平,是可能實現“30達峰、60中和”,并使峰值接近108億噸目標。這背后付出的代價是經濟系統可能癱瘓,體現在CGE模型的計算中,即是模型過程無法收斂到均衡路徑,這意味著設置碳稅水平需要綜合考慮經濟發展和碳中和兩個并不完全一致的約束。根據中金行業組測算的綠色溢價,我們推導出全社會的平價碳成本[13]約為377元/噸碳。國際上,從已征收碳稅的國家(大多為發達國家)來看,碳稅大致在80-800元/噸碳。另外,根據中金基礎材料組測算,考慮到行業的盈利需要后,鋼鐵、水泥行業能夠承受的最大碳稅水平為100元/噸碳,電解鋁約為60元/噸碳。與此同時,我們在CGE模型計算中發現,當碳稅高于150元/噸碳時[14],模型無法收斂到均衡路徑。綜合考慮下來,我們將碳稅設置在100元/噸碳。在最后,我們將進行碳稅的敏感性分析,試圖尋找“極限碳稅”以及碳稅稅率變化的時間路徑。

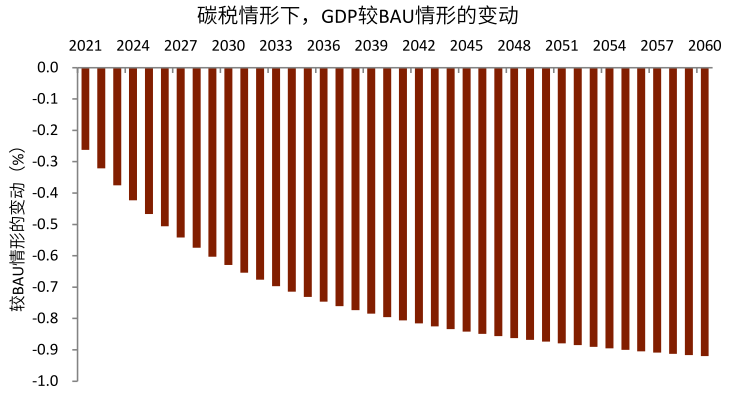

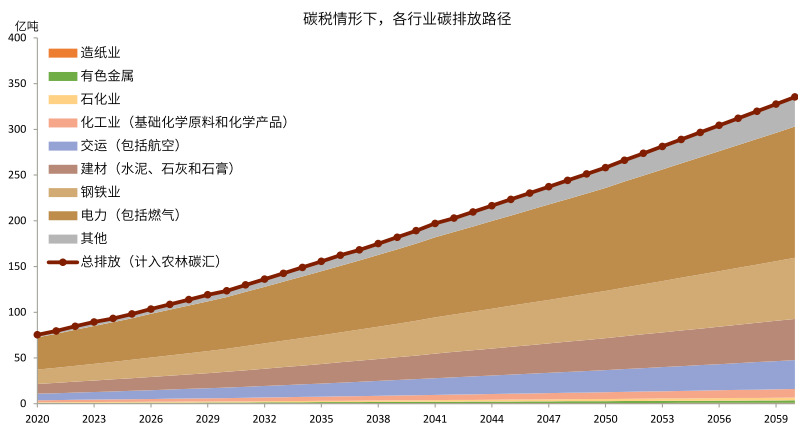

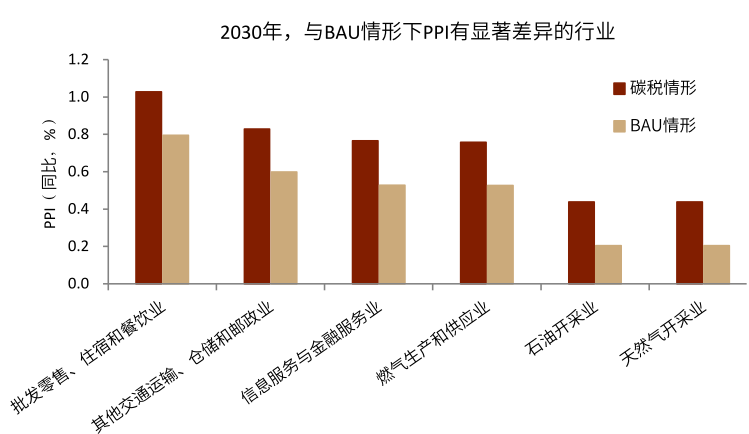

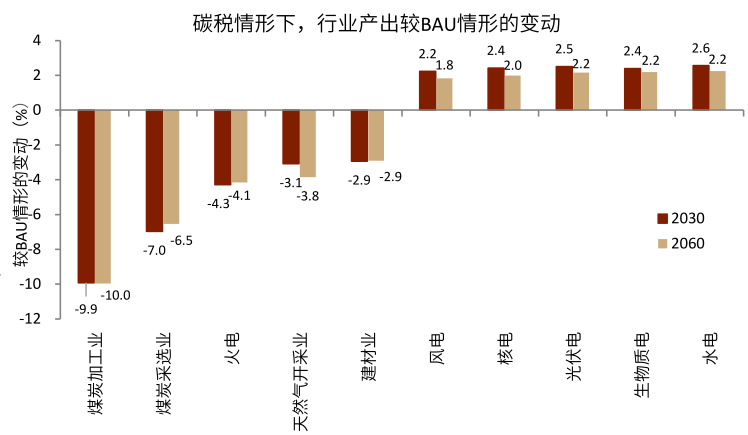

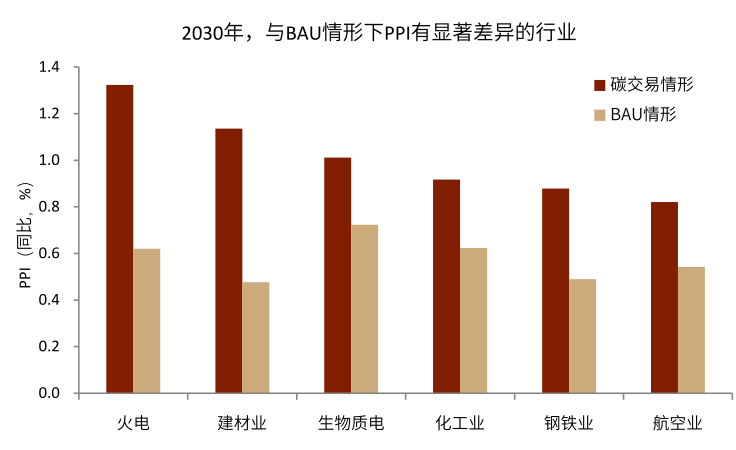

在此情形下,碳排放持續上升,無法達峰,更無法實現碳中和。具體而言,2030年凈排放123億噸[15],2060年高達334億噸,不過,相較于基準情形依然會分別下降26億噸和166億噸。相較于基準情形的GDP,2030年國內生產總值損失0.6%,2060年損失0.9%。價格方面,碳稅情形下的價格壓力高于基準情形,且上行壓力集中在頭幾年。其中,批發零售、餐飲住宿、交運、信息服務與金融服務行業未來幾年將面臨較大價格壓力。征收碳稅也將帶來經濟結構的變化。具體來說,除火電外的電力行業其工業產出較基準情形的工業產出在2030年均有2%以上的擴張,而煤炭、火電、天然氣開采、建材均面臨較大壓力。其中,煤炭加工和采選的工業產出較BAU下降7%以上。

圖表:碳稅情形下GDP相較基準情形下的損失

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳稅情形下碳排放路徑模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳稅情形下成本壓力較大的行業

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳稅情形下哪些行業收縮,哪些擴張?

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

碳交易情形(M2)

假定僅石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空八大行業在統一碳市場進行碳交易,并依據行業組測算的綠色溢價和廣東省《2020年度碳排放配額分配實施方案》來決定免費配額比例。行業綠色溢價越高,越應該給其分配較低的免費額度,以給予相關行業更充分的負向激勵,促使其轉向零排放技術。具體來說,綠色溢價較低的行業諸如有色、石化、造紙,免費配額90%;鋼鐵、電力、化工、航空免費配額80%;綠色溢價最高的建材行業免費配額70%[16]。

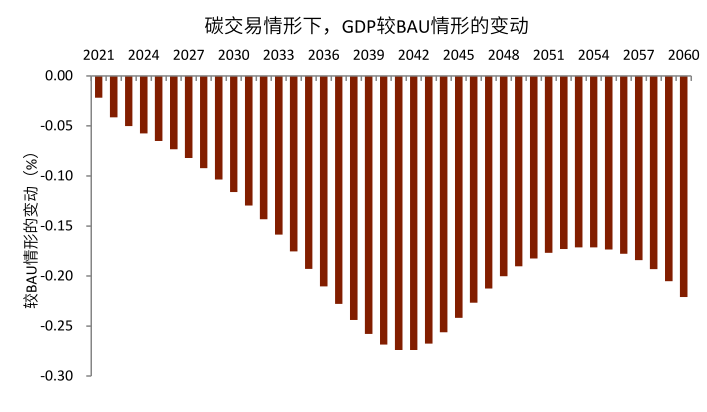

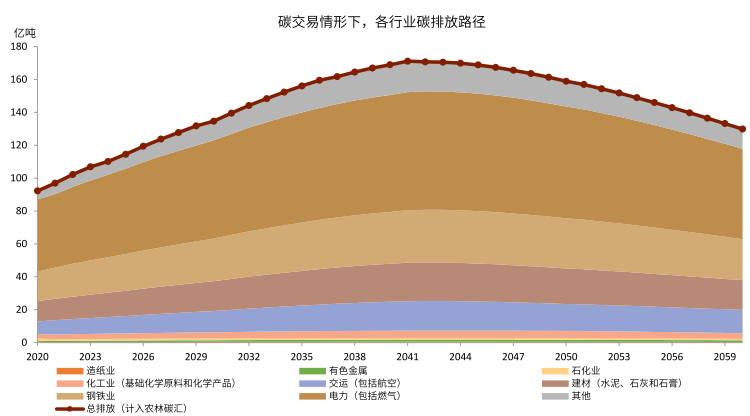

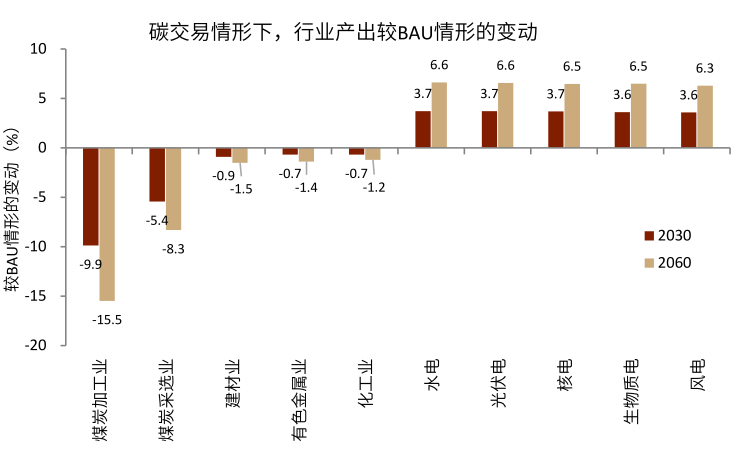

在此情形,碳排放于2042年達峰,峰值171億噸,并于2060年回落至130億噸。雖仍無法實現碳中和,但比起單純開征碳稅的情形,已有較大改善。GDP的表現也優于碳稅情形,相較于基準情形,未來幾十年GDP總量僅年均減少0.15%。與碳稅情形類似,碳交易亦帶來通脹壓力,且集中在頭幾年。其中,火電、建材、化工、鋼鐵、航空等面臨較大價格壓力。行業結構上,除火電外的電力行業2030年較基準情形均有明顯擴張,而煤炭加工和采選的工業產出分別下降10%和5.5%。

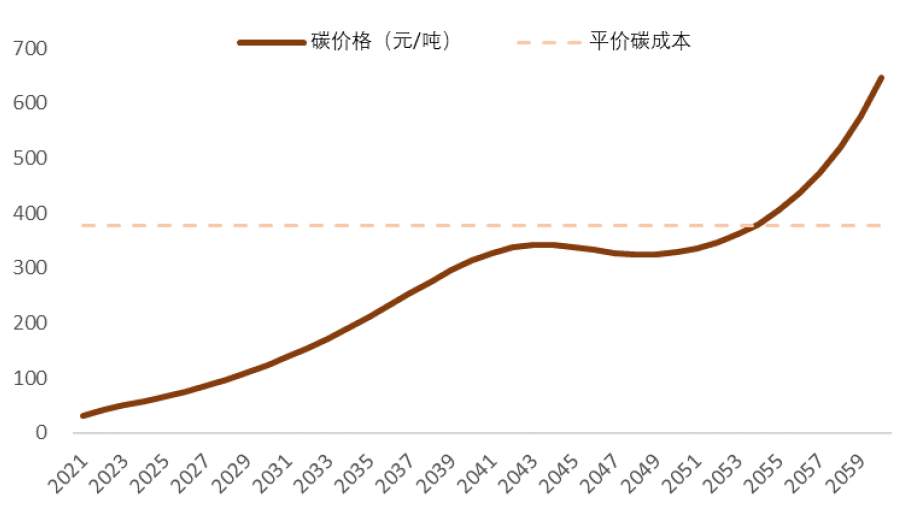

需要說明的是,在一般均衡模型中,要素價格由要素市場供需雙方力量共同決定,碳交易價格也不例外。綠色溢價隱含的平價碳成本,衡量的則是排放部門轉向零排技術的相對成本。當碳交易價格接近該成本時,理論上可以實現有效減排。根據M2模型分析,假定2021年引入碳交易機制,則碳價格會從31元/噸碳一路上漲至2060年的650元/噸碳。如前所述,綠色溢價隱含的整體平價碳成本為377元/噸碳。模擬結果表明,未來二十年,碳交易價格顯著低于該平價碳成本,這可能是碳排放無法實現及時達峰的重要原因。當碳價格接近甚至超過平價碳成本后,碳排放顯著降低。這意味著,提升碳價、特別是將其提升至平價碳成本附近時,能夠有效降低排放。

圖表:碳交易情形下GDP相較基準情形下的損失

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳交易情形下碳排放路徑模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳交易情形下成本壓力較明顯的行業

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳交易情形下哪些行業收縮,哪些擴張?

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳交易價格逐年上漲

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

碳稅+碳交易+技術進步情形(M3)

如前所述,如果僅依靠碳定價這種解決外部性的主流方式,無論是碳稅還是碳市場,均無法在GDP增長與碳中和之間求得平衡,或者說如果不放棄GDP約束,則難以僅通過碳定價的方式實現碳中和。因此,我們有必要從主流的碳定價思路轉向綠色溢價的分析框架,既要考慮通過碳定價的方式提高有排技術的生產成本,也要通過技術進步的方式促使零排技術生產成本下降。

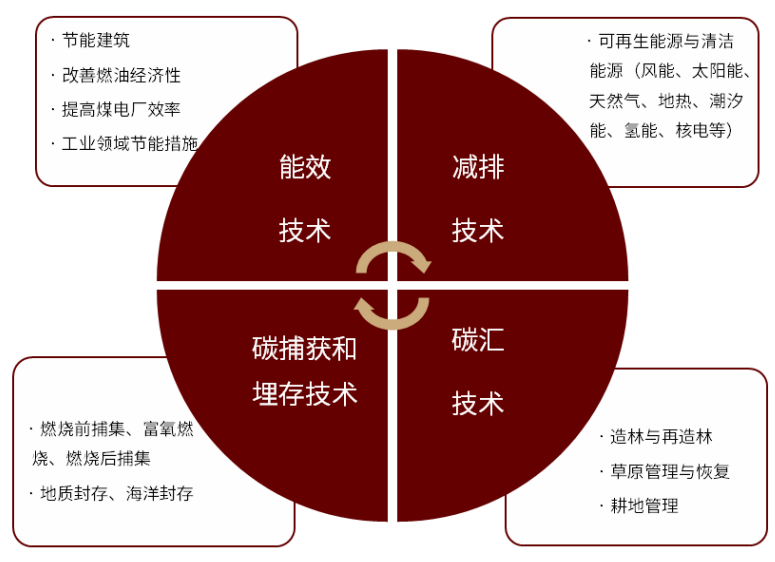

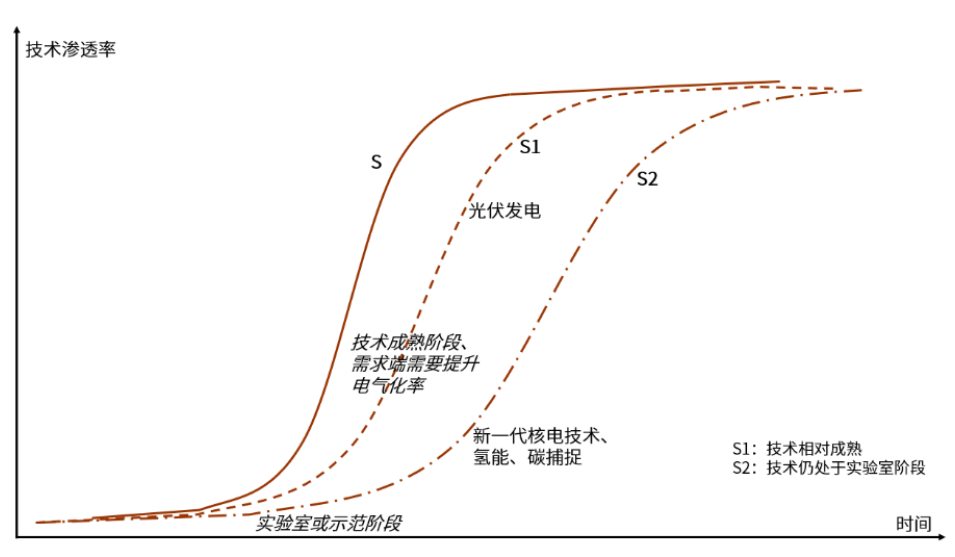

對于技術進步方面的分析,我們采用了技術創新的“S形曲線”理論。Freeman和Lou??(2001)從歷史維度,提出一個關于技術變革的長波(或康德拉季耶夫波動)理論。任何被廣泛使用的技術,其生命周期要經歷六個階段:實驗室發明、決定性示范、爆發式增長、持續高增長、增長放緩、技術成熟,整個過程也呈現為“S形曲線”,K?hler(2005)提出這可能由投資路徑驅動,這種描述技術變化的“S形曲線”被廣泛接受。在該模型中,這條S形技術曲線以簡化形式(reduced form)囊括了一切相關的氣候友好技術:能效技術、減排技術、碳匯、碳捕捉和封存等。

圖表:氣候友好技術泛指一切與應對氣候變化直接相關的技術

資料來源:中金公司研究部

以占碳排放大頭電力行業為例,供給端采用清潔能源(如光伏)發電配合需求端提升電氣化率是實現碳中和的最優技術路徑。目前,光伏發電技術成熟并已成功產業化;但另一方面,因為儲能尚未平價,電力消納仍然面臨挑戰。從電力傳輸來看,建立分布式智能電網,改變電力結構,從集中式堅強電網走向智能電網,實現全面電氣化的基礎設施技術,是技術進步路徑上有待突破的下一環節。最后從應用端來看,全面提高電氣化率(電動車、電鋼爐)乃是治本的解決方案。如下圖所示,縱軸表示隨時間變化的技術應用程度或者滲透率,S1曲線則描繪了電力行業碳中和的技術路徑,目前技術處在技術曲線由平緩逐漸進入陡峭的階段。

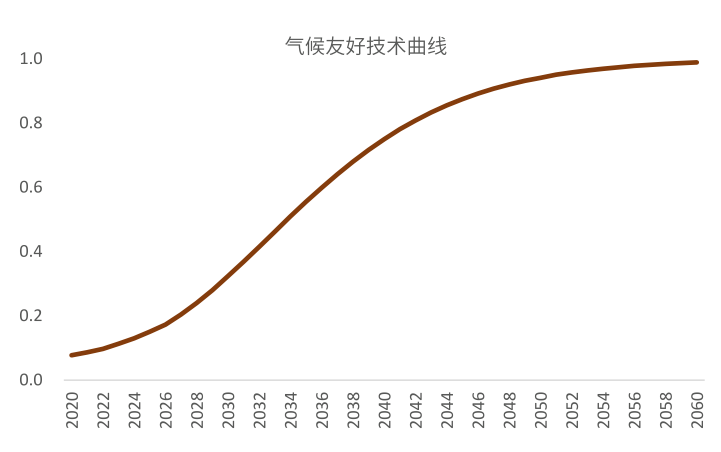

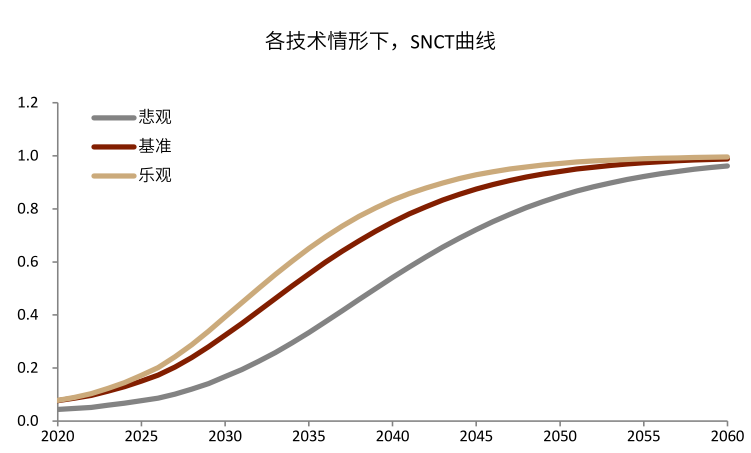

與這條技術路徑形成對比的是,以新一代核電技術、氫能、碳捕捉為代表的S2曲線,這些技術目前還在實驗室階段或者示范階段,面臨很大不確定性,離成功商業化尚有距離。將兩條不同進度的技術曲線疊加在一起,我們得到了曲線S。它代表了與氣候友好技術相關的一切技術路徑,我們定義其為SNCT(share of non-carbon technology)曲線。曲線越快進入陡峭階段,表明該技術越快商業化;曲線越陡峭,表明該技術大規模應用的速度越快。

SNCT曲線衡量了隨著氣候友好技術的進步,經濟系統碳排放系數的下降程度。這里我們用一條曲線來模擬氣候友好技術的整個生命周期,這條曲線由5個外生參數(控制曲線形態以模擬技術生命周期、成長速度等)加一個內生變量(氣候友好技術投資)來控制,這里我們假設采取應對氣候變化的行動將引發傳統能源技術投資向氣候友好技術投資轉移,并且該投資能夠有效提升氣候友好技術的份額。從這個意義上講,這條曲線以簡化形式概括了以投資驅動的從提高能源利用率到脫碳減碳(諸如碳捕捉、碳固定)一系列技術進步。因此,這條曲線可以降低碳排放系數從而降低碳排放量。

圖表:氣候友好技術進步曲線

資料來源:經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

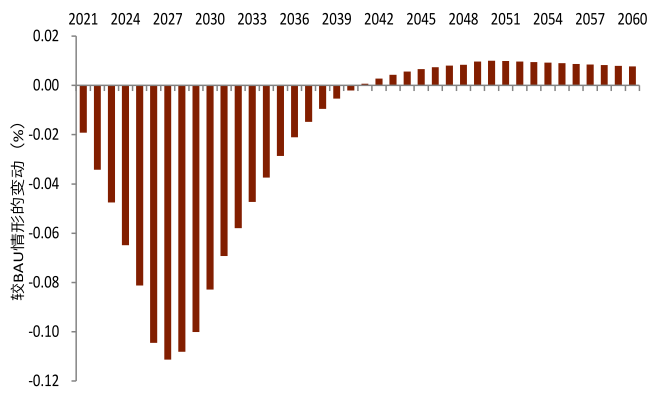

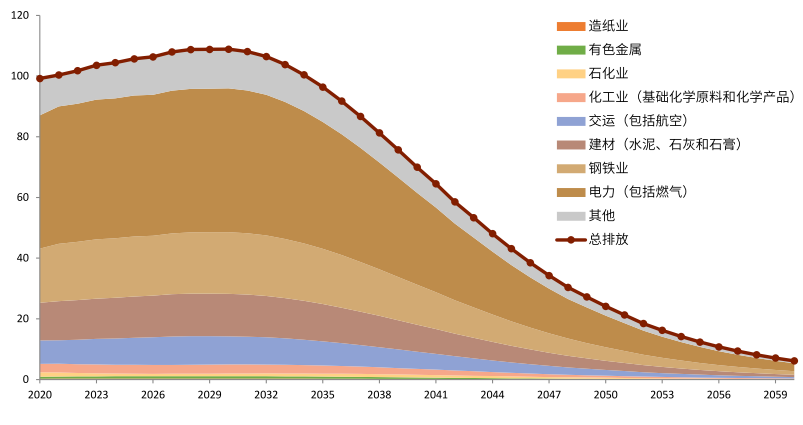

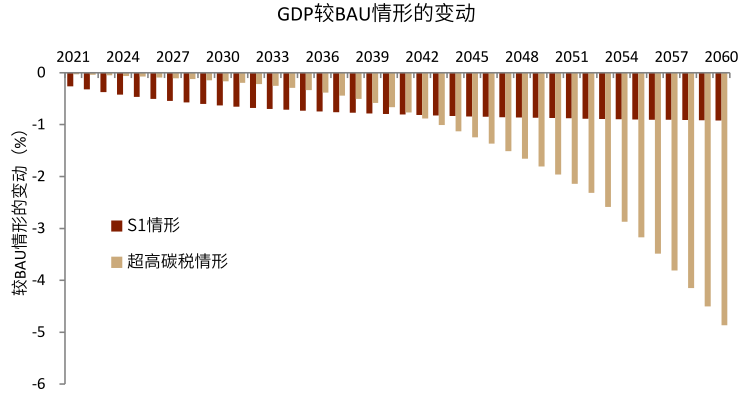

在此情景下,我們保持100元碳稅與M1模型一致、八大行業碳配額與M2模型一致。通過模擬我們發現,碳稅+碳交易+技術進步的組合有望實現保增長與碳中和的雙目標。GDP相較于基準情形,差距幾乎可以忽略。2040年后,GDP甚至超過了基準情形,說明了技術進步抵消了甚至超過了碳定價對經濟增長帶來的負面沖擊。碳排放于2030年達峰,峰值為109億噸。隨后逐年遞減,向凈零目標收斂。

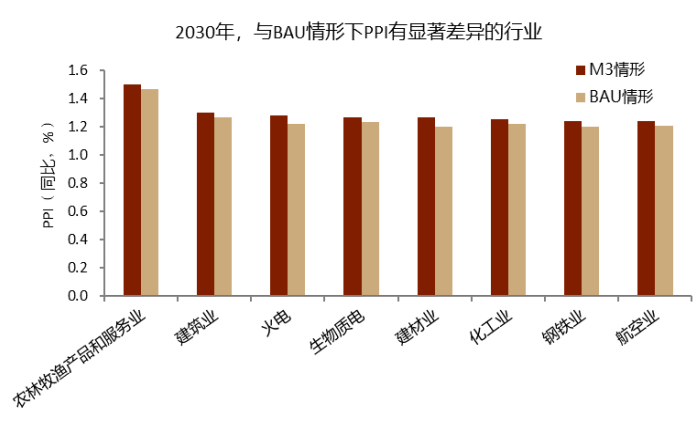

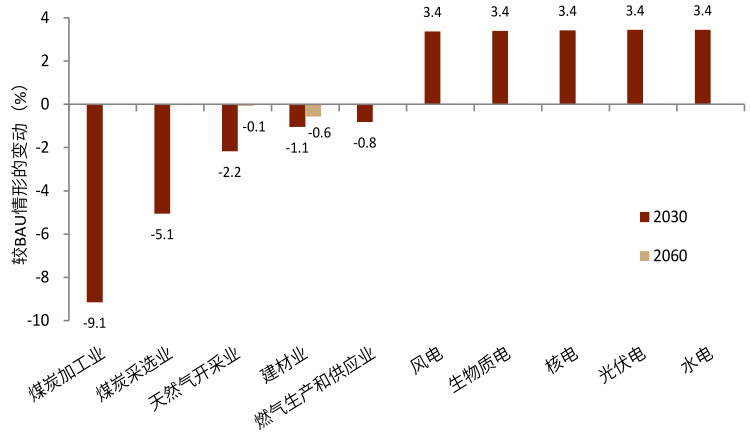

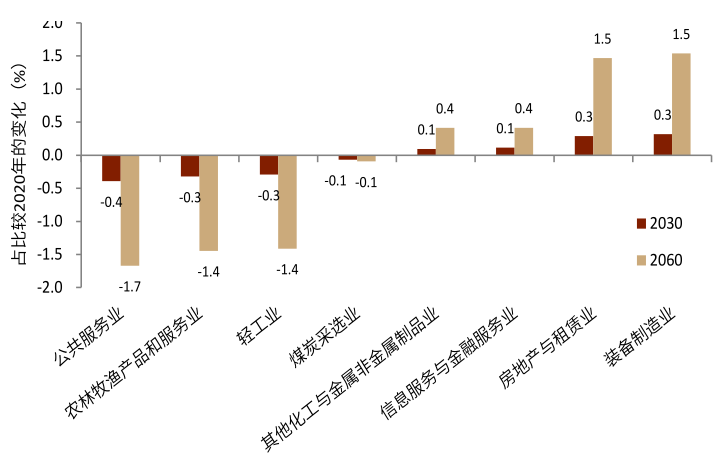

模擬結果還顯示,可能是因為技術進步的力量在初期還未能充分發揮作用,碳稅、碳交易仍給經濟帶來成本上升的壓力,但相較于沒有技術進步的情形,其成本壓力已有所緩解。關于行業的結構性變化,我們從兩個維度去分析:①行業產出相較于基準情形的變化;②行業產出占比在該模型中隨時間的變化。首先,光伏、水電、風電、核電等非火電類發電產出較基準情形于2030年均擴張3%以上,而煤炭加工和采選出現較大萎縮。其次,農林牧漁、公共服務和輕工業產出占比隨時間下降明顯,而裝備制造業、房地產與租賃業、信息與金融服務業產出占比逐年上升。

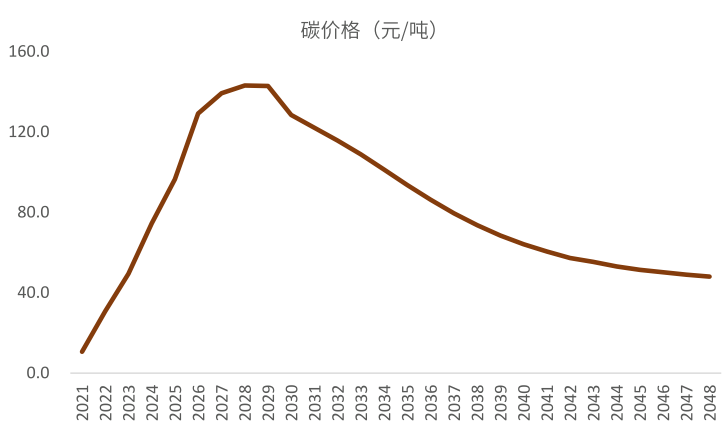

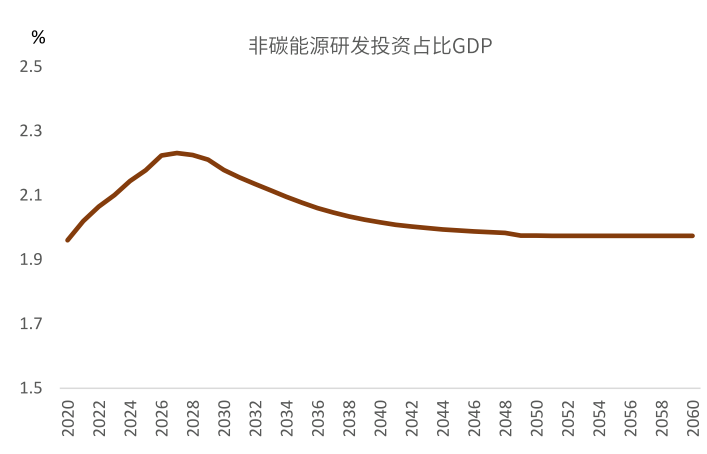

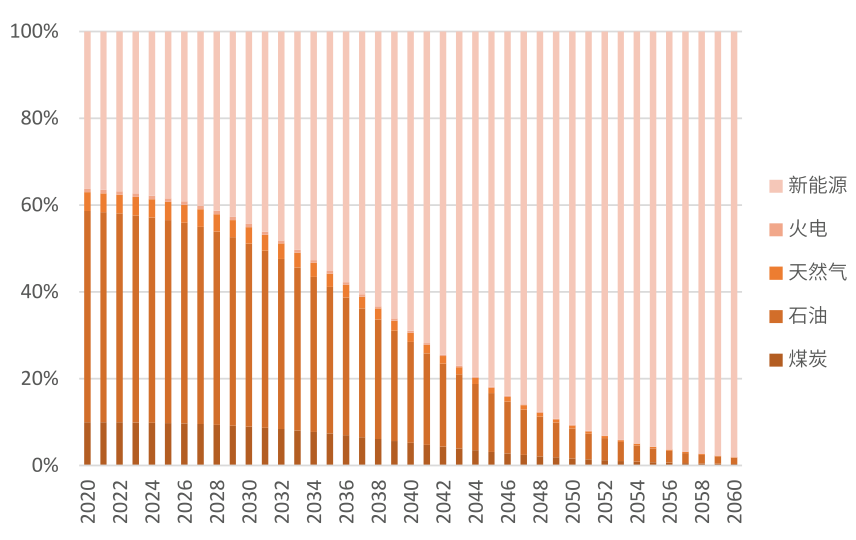

與此同時,碳交易價格由2021年的10元/噸逐步上漲到2030年前的140元。在氣候友好技術尚未大規模滲透的情況下,逐年升高的碳價有助于及時碳達峰并將峰值控制在109億噸左右。當綠色技術大規模鋪開使用之后,碳價也隨之下降。作為S形技術曲線的內生變量,投資是驅動技術進步的關鍵。模型測算綠色技術研發投資占比GDP將達到2%左右,并在最初幾年逐年增加,以幫助技術研發跨越S曲線的實驗室階段、投入商用。M3模型中,氣候友好技術曲線SNCT模擬出了S曲線的形態,SNCT值在2030年達到0.32、2060年達到0.99,意味著碳排放系數[17]分別為2020年的68%和1%,從而實現了老的經濟增長與新的碳中兩大約束的兼顧。能源結構也出現逐年優化,2030年清潔能源占比達到44%,2060年高達96%。

圖表:M3情形下GDP與基準情形比較

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下行業碳排放路徑模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下成本壓力較明顯的行業

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下哪些行業收縮,哪些擴張?

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下,行業產出占比較2020年的變化

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下碳交易價格

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下非碳能源研發投資強度

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下氣候友好技術曲線

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:M3情形下能源結構演變

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部整理

技術曲線的敏感性分析

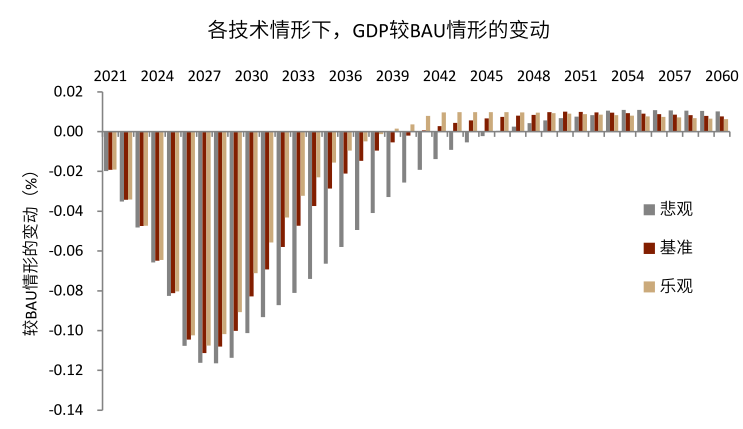

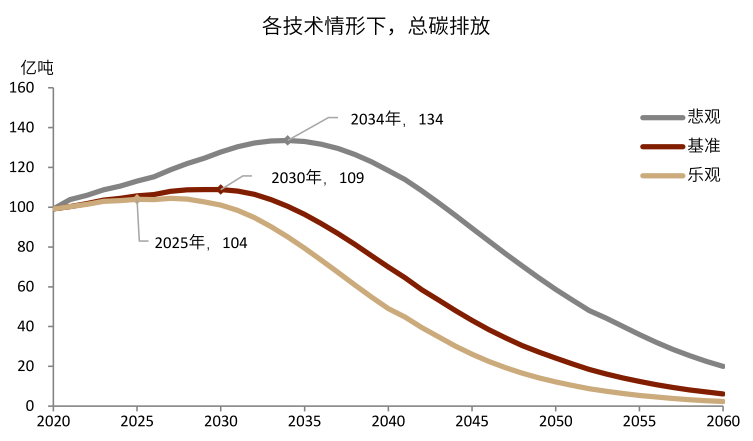

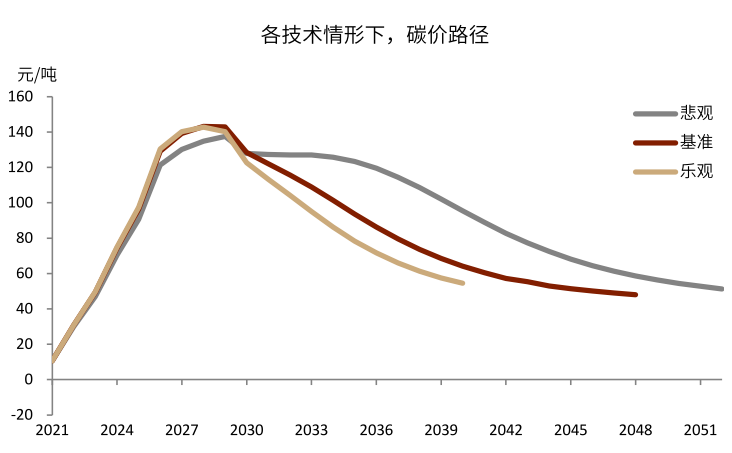

上述四種情形的比較分析可以看出,技術進步對兼顧經濟增長和碳中和至關重要。但技術創新不確定性較大,因此我們有必要考察樂觀、悲觀技術前景對經濟總量和碳排放的影響。假設M3情形中的氣候友好技術曲線為技術進步的基準前景,悲觀前景指的是技術發展不及預期或較難商業化的情形。直觀上,該情境下的技術曲線較基準曲線更為平緩:停留在實驗室階段的時間較長、技術大規模應用的阻力較大、或技術滲透率較低。現實中,對應超前且不確定性較大的技術:如氫能、碳捕捉等。樂觀前景則相反。

與直覺相符,悲觀技術前景下的GDP遭受較大的負面沖擊,而且碳排放曲線顯著抬高:推遲到2034年達峰且峰值高達134億噸。模擬出來的技術曲線也符合我們對于悲觀情境下技術路徑的演繹。技術進步不及預期,導致清潔能源占比較低,碳交易價格在碳中和的下半場顯著高企。另外,相較于基準和樂觀前景,悲觀前景下的碳交易市場存續時間較長,即價格機制需要從價格和時間兩個維度發揮更大作用。

圖表:不同技術前景下較BAU的GDP變動

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳排放模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:氣候友好技術曲線

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳交易價格

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

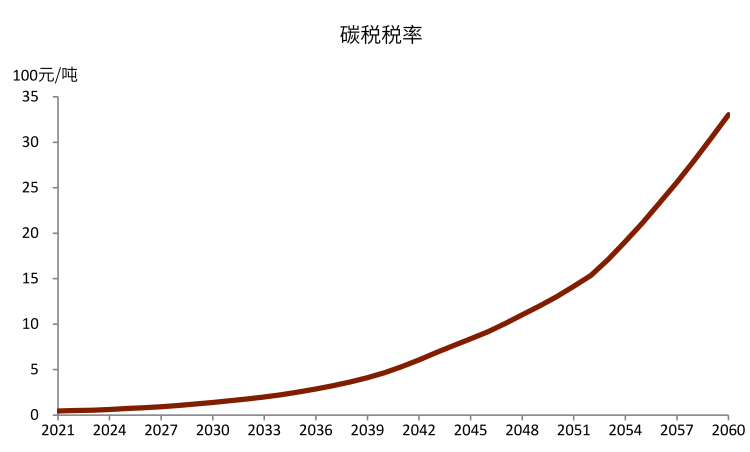

碳稅的敏感性分析

通過M1情形的模擬,可以發現能夠實現模型收斂的碳稅水平很難完成達峰任務。如前所述,只要肯付出經濟增長的代價,只要碳稅稅率足夠高依舊可以糾正碳排放的負外部性,使得碳排放曲線在某個時點掉頭向下。M1模型中2060年前未能達峰說明了兩點:測算時間跨度不夠,或者說模型中使用的碳稅稅率太低。此處,我們設定2060年前要達峰[18]的目標,反推出需要多大的碳稅。經模擬估算,我們得到下圖的碳價格曲線。這條曲線大致遵循指數形式遞增,從2021年的46元/噸到2030年的140元,再激增到2060年的3300元。在如此之高的碳稅下,碳排放于2040年進入平臺期并于2052年開始緩慢降低。經濟增長也將承受巨大壓力,GDP總量在最后十年相較BAU將損失3%-5%。這個模擬進一步印證僅靠碳稅無法完成“30達峰、60中和”的目標。

圖表:“極限碳稅”稅率

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:碳排放模擬

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

圖表:GDP較BAU變動

資料來源:中國碳核算數據庫,經濟系統模擬研究中心,中金公司研究部

碳中和之路=技術+碳定價+社會治理

上述基于CGE模型的一般均衡分析表明,僅靠負外部性的內部化無法避免新、老兩個四十年約束的激烈碰撞,只有綠色溢價框架下的“技術+碳定價”才有可能兼顧經濟增長與碳中和兩大目標。不過,這樣一個結論并不意味著研究的結束,而是探索中國碳中和之路的開始。以技術為例,既然對于碳中和如此重要,那究竟有哪些碳中和技術值得期待?這些技術目前的發展階段又各是什么樣的?對此,我們將在《碳中和經濟學》第三章中專門對于碳中和技術問題進行探討。

在碳定價方面,全國統一市場正在加速構建,八個高排放行業或將在“十四五”期間逐步納入全國統一碳市場。通過搞統一市場,對不同行業施行統一碳價,這一點似乎已經成為了中國推進碳中和毋庸置疑的共識。我們的分析卻表明,情況可能沒有那么簡單。比方說:在思考負外部性的內部化時,可能不宜按照主流做法去計算社會成本的折現,還是應該從社會凈成本的角度采取差別定價視角;綠色溢價的分析表明,僅根據排放占比來選擇碳定價方式可能并不妥當;統一碳市場有可能加劇京津冀地區的污染問題等等。對于這些問題的詳細分析可以參考《碳中和經濟學》第四章“同一碳排放,不宜統一碳定價”的論述。

更重要的是,“技術+碳定價”只是降低綠色溢價的兩個基本手段,并非這個框架下實現碳中和的全部內涵。根據中金公用事業組的測算,2030年電力行業的綠色溢價為-3.9%。負的綠色溢價意味著,從經濟意義上講,零排放技術已經完全優于有排放技術,但由于發展的路徑依賴、相關決策者或整個社會對于碳中和重要性的認識不足等問題,行業的生產技術并沒有轉向更具有經濟性的零排放技術,而是“鎖定”在了高經濟成本的有排技術上。要解決這些問題,就無法單純的靠“技術+碳定價”的方式來實現,還需要社會治理或者說公共政策的介入。

圖表:碳中和之路=技術+碳定價+社會治理

資料來源:中金公司研究部

就社會治理而言,主要有價格型、命令型和宣傳型三類政策。事實上,在“碳中和之路=技術+碳定價+社會治理”的公式下,這三個工具之間并不是完全割裂的,而是高度相關的。比方說,技術進步和改進生產工藝離不開諸如財政補貼等公共政策的支持;碳稅、碳市場拍賣則是籌措這些資金的重要來源;碳定價本身就屬于公共政策的一部分,宣傳型政策有助于提高全民碳中和意識,進而有助于降低碳定價政策推行過程中的摩擦成本。結合綠色溢價的分析框架,“技術+碳定價+社會治理”的公式,對碳中和之路的重要意義主要有三個。

一是,重視應對碳中和之路中的創新與公平問題。綠色溢價只是衡量零排技術和有排技術之間的生產成本差異,并沒有衡量社會為碳中和付出的全部成本。前述CGE模型的模擬測算表明,煤炭、建材、化工等行業將面臨較大的規模萎縮壓力,信息和金融服務、房地產與租賃業等服務業規模占比或將擴大。這樣一個結構變遷的背后,實際上意味著一系列的社會問題,例如大量零排發電產能上馬,難免造成火電資產的大量閑置,以及隨之而來的煤礦、火電廠關閉,銀行壞賬,乃至煤炭輸出型省市的轉型等問題。從更一般性的意義上來講,碳中和之路對創新的依賴可能會造成高碳行業、從業者、區域,與低碳行業、從業者、區域之間的不公平發展問題,僅靠“技術+碳定價”的方式可能無法解決,而是需要從社會治理的角度統籌安排、提前規劃,能否處理好碳中和過程中的創新與公平問題,關系到整個社會能否持續的邁向碳中和,在《碳中和經濟學》第二章中我們將著重探討這個問題。

二是,應對綠色溢價下降趨勢出現反復的風險。大規模零排放技術的使用可能造成有排放技術需求下降,例如清潔能源發電大量上馬,影響火力發電的需求,進而降低化石能源的價格和有排技術的生產成本,可能會導致綠色溢價反彈。當然,如果化石能源需求持續萎縮,價格下降也會導致這個行業自發進入供給側收縮狀態,所以在大規模推廣零排技術的情況下,化石能源價格上升和下降的壓力都會出現,雖然難以精確判斷哪個因素會占主導地位,但有一點是確定的,即綠色溢價的變化是一個動態的過程,下降趨勢可能會出現反復的風險,甚至有可能降低全社會的碳中和動力,因此,因此有必要在大規模使用零排技術具有經濟可行性的時候,通過命令型政策限制化石能源產能重新擴張。

三是,重視綠色金融的作用。如前所述,2030年電力行業的綠色溢價估算值是負的。也就是說,即便在經歷碳定價和技術進步之后,在經濟上已經具有優勢的清潔發電技術,并沒有在未來十年實現對火力發電的完全替代。當然,這既可以說是技術仍有待進步,或者說碳價水平不夠高,但也暴露了一個社會治理問題,即如何通過制定合理的公共政策,來促進具有經濟效益的零排放產能盡快形成,以加速對現存有排資產的替代,綠色金融將在這個方面發揮重要作用。事實上,綠色金融對碳中和的意義不僅在于成熟技術的加速推廣方面,也體現在高度不確定的研發階段。例如,對于氫能、碳捕捉等實驗室階段的碳中和技術,依舊需要大量的研發資金支持。碳中和技術的這兩個不同發展階段,是否需要不同形式的金融支持?綠色金融對碳中和而言還有哪些意義?我們將在《碳中和經濟學》第五章中做重點探討。

以上三個方面都是從一個封閉經濟體的角度展開的思考。在強調國內、國外雙循環互動的當下,去應對碳排放這樣一個超時空的外部性問題,也應該有國際視角。事實上,2021年3月10日,歐洲議會已經通過了一項關于歐盟碳邊境調節機制(CBAM)的決議,也就是說如果與歐盟存在貿易關系的經濟體不能遵守歐盟的碳排放規定,歐盟可以對來自于這些經濟體的進口商品征收碳關稅。這可以看成是Nordhaus提議的國際“氣候俱樂部”落地的第一步,也是將碳稅這種定價機制直接應用到了國際社會的治理層面。從國際層面看,“技術+碳定價+社會治理”又有什么樣的表現和含義,《碳中和經濟學》第六章將對這些問題進行分析。

--------滾動查看資料來源

[1] 詳見2020年11月3日習近平關于《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》的說明:在征求意見過程中,一些地方和部門建議,明確提出“十四五”經濟增長速度目標,明確提出到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番目標。文件起草組經過認真研究和測算,認為從經濟發展能力和條件看,我國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展,到“十四五”末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番,是完全有可能的。

[2] 累計碳排放量根據1751年以來數據計算。

[3] 這里我們排除2020年疫情的臨時性沖擊。

[4] 官方數據對工業生產過程的碳排放統計較為全面,因而其碳排放數據往往較大。

[5] 根據清華大學氣候變化與可持續發展研究院測算,詳情請見《中國長期低碳轉型戰略與路徑》。

[6] 清華大學氣候變化與可持續發展研究院:《中國長期低碳轉型戰略與路徑》,《中國人口··資源與環境》2020年第30卷第11期。

[7] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

[8] https://joebiden.com/climate-plan/

[9] 由于Our World In Data數據庫并未明確說明各國的碳排放量屬于凈排放,還是毛排放,因此此處比較具有一定的不確定性。

[10] 由于Our World In Data數據庫并未明確說明各國的碳排放量屬于凈排放,還是毛排放,因此此處比較具有一定的不確定性。

[11] 受中國碳核算數據庫統計口徑影響,航空使用交運(含航空)碳排放數據。

[12] 除去高增長的2021年,年均增長4.8%。

[13] 是指根據綠色溢價測算的,需要排放者為碳排放額外付出的成本,以確保排放者生產成本與碳中和技術下的生產成本平價。

[14] 這里假設碳稅恒定,若碳稅逐年遞增,可突破150元的限制。

[15] 關于碳匯測算,我們參考清華大學氣候變化與可持續發展研究院和中金研究部行業組的測算。

[16] 這里僅從經濟模型模擬的角度來分析配額問題。實際當中,按照中金行業組測算,70%的免費配額可能高于水泥行業的承受能力。

[17] 單位產出的碳排放。

[18] 僅有碳稅下,中和是不可能的,所以退而求其次看能否達峰。

文章來源

本文摘自:2021年3月22日已經發布的《探路中和:兩個四十年的碰撞》

分析員 彭文生SAC 執業證書編號:S0080520060001 SFC CE Ref:ARI892

分析員 謝 超 SAC 執業證書編號:S0080520100001

分析員 劉 鎏 SAC 執業證書編號:S0080512120001 SFC CE Ref:BEI881

分析員 李 瑾 SAC 執業證書編號:S0080520120005