她,是首屆中國科學院唯一的女院士(注:當時稱“學部委員”,1994年后改稱“院士”),收到“開國大典邀請函”,卻拒絕參加。

她說:“ 我的病人更需要我,我需要守護在她們身旁。”

她一己之力,中國嬰兒死亡率、產婦死亡率降低了300-500%。2009年,她被評為100位新中國成立以來感動中國人物。

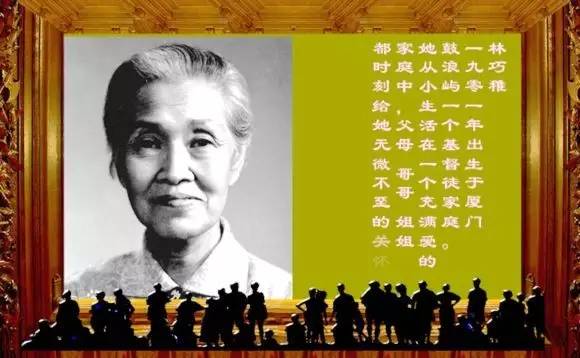

她,就是林巧稚!

在網絡上曾有人提出了一個問題:“如果人民幣上印一位女性,應該印誰?”網友們眾說紛紜,然而有一個答案卻得到了高票贊同,那就是“林巧稚”。

林巧稚是誰?林巧稚有何偉大之處?為什么我們很少聽到這個名字?本文將為您逐一揭曉,讓您通過5分鐘的閱讀,了解她傳奇的一生。

信仰,使她一生踐行“愛人如己”

1901年12月23日,林巧稚出生于福建廈門鼓浪嶼的一個基督徒家庭。她是家中的第3個女兒。

林家信奉基督教,林巧稚的父親將這個美麗靈秀的女兒視為上帝的禮物,因此,給她取名為“林巧稚”,意思為靈巧而又天真。

林巧稚5歲時,母親因患子宮癌病故。林巧稚永遠不能忘記母親去世時,那極端痛苦的一幕,她朦朧地意識到,做女人是多么不易。父親對她疼愛有加,送她進入英國傳教士所辦的幼兒園讀書。林巧稚10歲時進入由牧師創辦的新式學堂——廈門女子學校讀書。林巧稚在廈門女子學校學習了10年,期間她成為了一名虔誠的基督徒,篤信基督教中“愛人如己”的信條,并用自己的一生加以踐行。林巧稚在高中期間,曾經多次跟隨自己的老師,去拜訪教會中的信徒家庭。老師卡琳小姐是一位英國圣公會傳教士,對所有的信徒都平等對待,不因貧富而區別看待任何人。卡琳小姐的博學多識、謙卑柔和,對林巧稚的心靈產生了重大影響。年輕的林巧稚立志也要奉獻自己,去彰顯主耶穌的榮光。

初心開啟傳奇一生

1919年,林巧稚從廈門女子師范學院畢業,并留校任教。但她的初心是:進一步深造,成為一名醫生,在傳福音拯救人靈魂的同時醫病救人,以解除病人肉體上的痛苦。1921年7月下旬,在家人和卡琳的支持下,林巧稚和女伴余瓊英來到上海,參加北京協和醫學院的考試。在考英語時,由于天氣酷熱難耐,余瓊英中暑暈倒在考場,林立即中斷考試,與另一女生將余瓊英迅速抬到陰涼處。僅用十來分鐘,便迅速地處理完了這起突發事件。然而,回到考場,考試時間已過。那一年,在150名全國各地的優秀考生中,只錄取25名,再加上她的試卷沒答完,她對考試結果不抱任何希望。然而,萬萬沒想到一個月后,她驚喜地收到了錄取通知書!第二,處理突發事件沉著果斷有序,這是當醫生不可缺少的。同時,在考場之外,主考官被她沉著冷靜的舍己精神所感動,破格錄取她入學。

為了給病人最好的醫術,她苦學了8年

語言學習:中文192學時、英文192學時。 第二外語:須從法語或德語中選修一門。社會科學:經濟學、社會學等。自然科學:數學96學時、生物384學時、物理384學時、化學544學時。可是,林巧稚在廈門女子師范學校讀書時,那里沒有開設物理、化學課。而這兩門課程,在協和醫學院的3年預科中所占學分最多。開學伊始,老師就告訴學生,學習跟不上、考試不合格的人,學校主張盡早去別的學校就讀,免得浪費時間,越往后會越吃力。在協和醫學院,75分的考試成績才算及格。一門主課不及格者,留級;兩門主課不及格者,就得離開這里另找出路。學生宿舍每晚10點半拉閘熄燈,但過了12點就會重新合上電閘。摸清這個規律后,她總是10點半上床休息,過了12點再起來學習。期末考試成績公布的時候,林巧稚門門優秀,生物還考了全班第一。憑著苦學和聰慧,林巧稚在8年的學習和殘酷的淘汰競爭中,學習成績一直高居榜首,并獲得協和醫學院最高榮譽的“文海”獎學金(在此之前,從未有女生獲過該獎學金)。1929年,林巧稚從協和醫學院畢業,8年前入學時的5個女生,只有3人堅持到了最后。

沒有孩子的“萬嬰之母”

畢業后,林巧稚收到協和醫院的聘書,聘書中這樣寫道:“茲聘請林巧稚女士,任協和醫院婦產科助理住院醫師……聘任期間凡因結婚、懷孕、生育者,作自動解除聘約論。”在老協和,如果女大夫選擇內、外、婦產科這樣的大科,是不允許結婚的,如要結婚,必須先辭職。老協和的管理者堅信,一個女人不可能同時扮演賢妻良母和職業女性兩種角色,只能選其一。林巧稚接下了這張光榮的聘書。她一生沒有結婚,卻親自接生了50,000多嬰兒,被尊稱為“萬嬰之母”。每一個由她親手接生的孩子,出生證上都有她秀麗的英文簽名:“Lin Qiaozhi’s Baby”(林巧稚的孩子)。傅作義的小兒子,冰心和吳文藻的三個孩子,梁思成和林徽因的子女梁從誡、梁再冰,都是由林巧稚引領到人世間。林巧稚說過:“生平最愛聽的聲音,就是嬰兒出生后的第一聲啼哭。”

將一件件善事,做在一個個不起眼的人身上

林巧稚顧不得自己被淋的渾身濕透,麻利的做著準備工作,撤去草木灰袋,鋪上干凈被單,輕緩而堅定地一下下正著胎位。一次次地傾聽胎心音跳動,嘴里小聲地安慰著產婦。終于胎兒的頭進入了產道,誕下一個男孩,母子平安!林巧稚看著這個一貧如洗的家,默默地打開出診包在炕頭放下幾張鈔票,對女人的丈夫說:“她太辛苦了,給她補補身子。”

掛牌行醫,拒絕回到老家避難

1941年,日軍侵華期間,協和醫院被迫關閉,一些醫生都離開了。林巧稚卻拒絕回到老家避難,她要留在北平為那些患病的婦女看病。她在北平東堂子胡同10號開設了婦科門診。前來看病的婦女絡繹不絕,林巧稚都一視同仁。無論是穿金戴銀,還是衣衫檻樓,林巧稚都謙和溫柔地為她們排憂解難。窮人如果掏不起醫藥費,林巧稚就自己掏錢給她們付醫藥費。有時候,為了方便那些農村的貧苦婦女,林巧稚甚至騎著毛驢到鄉村去,親自為她們登門診治。

為了守護病人,放棄比金條還貴的機票

1949年,人民解放軍兵臨北平城下,北平城防總司令傅作義的夫人,給林巧稚送來一張傅將軍親筆簽名的機票,可以搭乘任何一次航班去任何一個城市。林巧稚謝絕了傅作義太太的好意——她要在協和醫院守著她的病人。她性格單純倔強,對政治毫無興趣,她心中只有治病救人的使命。

不參加開國大典,只愿做一輩子值班醫生

新中國解放時,林巧稚收到了開國大典的邀請函,但她沒有去。她跟身邊的同事說:“我是個醫生,去做什么呢?我的病人更需要我,我需要守護在她們身旁。”似乎只有婦產科的工作,才是她與這個世界建立聯系的真實通道。

周恩來問她對入黨的看法

林巧稚是這么回應周恩來的:“一個誠實的人不能欺騙組織,也不能欺騙自己。我是基督徒,入黨恐怕不便。”周恩來寬慰她:“不必介意這個問題,在黨外一樣可以工作。”

拒絕手術上的“X躍進”

1958年,“X躍進”的時候,醫院簡化掉了很多東西,領導曾提出也要改進手術的洗手方法。他們說洗個手洗那么久、那么多遍,慢吞吞的,怎么“X躍進”呀?大家不敢吭聲。這洗手方法是一百多年來總結出來的經驗,曾有人做過試驗,少洗一次或少洗幾分鐘,手上的細菌就要比正規的洗手法多出許多,就增加了手術感染的機會。這樣的“X躍進”是拿病人的生命做代價的,洗手圖簡單,病人卻要擔風險。但大家不敢說,生怕自己不夠革命。林巧稚站出來說話了。她找到醫院黨委書記問:“如果是給你做手術,你要我們洗三遍手還是洗一遍?一次洗五分鐘,還是洗三分鐘?”醫院書記一看她的架勢就頭疼,協和剛被接管時,也是這個老太太最不買軍管會的賬。但是,他知道她是以自己的人格作支撐的,所以強硬,只能無言以對。

我是大夫,以事實說話,不預測未來

有一次,上面來電話通知林巧稚,到北戴河給中央領導看病。林巧稚說:“有病應當到醫院來看,我去北戴河怎么做檢查?”

醫院書記知道肯定不是一般的領導,也不會是什么毛病,就跟林巧稚說的,有病他們自己會到醫院來的,他們只是要醫生去服務服務而已。

以前也叫過其他人,別人都是一叫就走,無上光榮的樣子,只有這林巧稚不買賬。

出于醫者無類的天職,林巧稚最終還是去了。但醫院書記不放心,也親自去了北戴河。

到了北戴河,問清領導住的別墅號,醫院書記已猜出要服務的人可能是江青。

雖然,天氣酷熱,但想到要見江青,醫院書記的心也不免一陣陣發涼。聽說此人喜怒無常,常拿工作人員出氣,她如果也拿林巧稚出氣,恐怕是會碰釘子的。

因為,在林巧稚眼里,病人就是病人,沒有貴賤之分。

據報道,他們在會客室里等了將近兩個小時。醫院書記坐立不安,汗流浹背;林巧稚倒是安之若素,她甚至拿出醫學雜志來讀。

好不容易等來了江青,她一進門就笑嘻嘻地跟林巧稚打招呼:“啊,林大夫,您來啦!”原來她們認識,江青以前找林巧稚看過病。

林巧稚神態安詳地說:“我來一會兒了。” 醫院書記松了一口氣。

林巧稚的涵養讓他佩服,她沒讓江青難堪,也沒低三下四。寒暄了幾句,林巧稚問江青有什么不舒服。

江青說:“也沒什么,就是覺得身體不對勁”。她讓林巧稚給她摸摸,身上是不是長東西了。

林巧稚跟她到臥室里檢查下身,一會兒出來,說:“沒事的,您的精神要放松,多運動,少憂慮。”

江青問:“您是說我沒病?”她的口氣陰陽怪氣的,讓人感到來者不善。

林巧稚泰然道:“是的,您是精神太緊張了。”

“我有什么好緊張的?”江青沒好氣地說,“您能保證我沒病?”

醫院書記的心提了起來,誰敢保證主席夫人沒病啊!他怕林巧稚惹不起,又擔心江青的態度會讓林巧稚生氣。她要不高興了,也是惹不起的啊。

他急得站了起來,朝林巧稚使眼色。

林巧稚沒事一樣,邊走到水池洗手,邊扭頭說:“我是大夫,我以事實說話,我不預測未來。”

江青嘴巴張了張,找不到話來說林巧稚,只好說:“你們可以走了。” 醫院書記趕緊幫林巧稚拿了出診箱拔腿就往外走。

林巧稚還跟江青告辭了一下。只聽江青尖著嗓音說:“您怎么還用美國人的藥箱啊?”林巧稚說:“扔了可惜。”然后走了。

只看病,不看人

有時候,護士會提醒她,待診室里有早已約定等候的特殊病人(這些特殊病人,往往是某位要員的太太,某外國使領館的夫人)。林巧稚總是頭也不回地說:“病情重才是真正的特殊。”有一天,林巧稚的診室進來了兩位候診的婦人。她們都穿著樸素的灰布列寧服,掛的卻是專家號。“以后別掛這種號了,這要多花許多錢。我也看普通門診,都是一樣的,只不過多等一會兒。”林巧稚對她們說。(專家號要比普通號貴10倍)中年女人很客氣地點頭應道:“好的。”這時,林巧稚開始問診。送走了病人,有人問林巧稚:“您知道剛才找您看病的是誰嗎?” 林巧稚不在意地搖了搖頭,“每天看過的病人太多,我從不關心來歷,更記不住她們的姓名。”“是嗎?總理夫人?”,林巧稚拿過病歷一看——鄧穎超。朱德夫人康克清在一篇回憶林巧稚的文章中寫道:林巧稚看病最大的特點,就是不論病人是高級干部還是貧苦農民,她都同樣認真,同樣負責。

致榮辱于度外,救嬰兒于水火

1962年3月,林巧稚收到了一封信。來信人名叫焦海棠,是一名生活在內蒙古包頭市的女工。她已經懷過4個孩子,除了頭胎小產外,其他3個孩子都是出生后全身發黃而夭折。現在,她又懷上了第五個孩子。渴望著做母親的她,在擔憂和期盼中給林巧稚寫信求救。從焦海棠來信述說的癥狀不難判斷,她的孩子患的是新生兒黃疸,又叫新生兒溶血病,這是母子之間因血型不合而引起的同族免疫性疾病。當時,新生兒黃疸在國內尚無存活的先例,國際上也罕有完全治愈的記載。要知道,作為一位聲名卓著的醫生,即使治好了這樣的頑癥,也不過是增加了一個成功的病例,而一旦失敗,卻有可能招致無法預想的后果。但是,林巧稚做不到背過臉去聽之任之。一連幾天,林巧稚下班后就鉆進圖書館,她查遍世界各國的最新醫學期刊,仔細搜尋著新生兒溶血病的點滴資料信息。但是,關于這種病例的資料少之又少。國外的期刊偶有治療相同病例的報告,只說是通過嬰兒臍帶換血的方法。可是,這樣大的手術究竟應該怎樣做?具體的解剖位置在哪里?如何確定手術的切口?諸多重大的細節問題沒有任何文獻和先例可循,林巧稚決定和兒科的專家分頭著手試驗和準備。林巧稚組織了好幾次會診,把婦產科、兒科、病理科、血液科、外科專家的意見匯集在一起,制訂出了一套詳細的,對新生兒進行全身換血的方案。終于讓患兒獲得重生。為了感謝林巧稚和其他醫生的“救命之恩”,產婦給這個孩子取名“協和”。

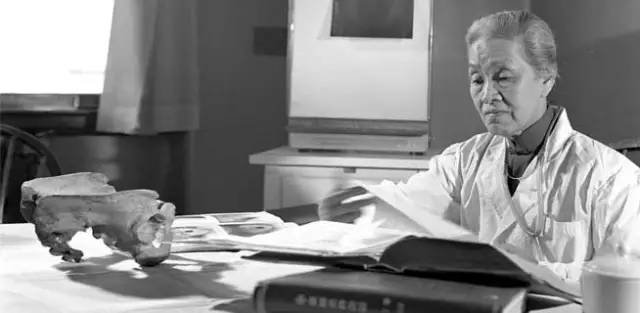

治學:嚴字當頭,精字當先

在北京協和醫院的醫生中,一直流傳著這樣一個關于林巧稚故事:一次考試中,林巧稚要求每個學生完成10例初產婦分娩全過程的觀察,并用英文寫出完整的產程報告,以此來評定他們的臨床能力。大家絲毫不敢松懈,都仔細觀察病人、認真思索后寫下了自己認為滿意的病歷。然而,結果卻出乎大家的意料,僅有一份病歷被評為“優”,其它均為“不及格”。學生們左思右想不得其解,硬著頭皮向林教授請教。林巧稚嚴肅地說:“你們的記錄沒有錯誤,但卻不完整,漏掉了非常重要的東西。”“漏掉了重要東西?那到底是什么呢?”學生們又仔細查看自己的病歷,覺得記錄已經挺全面了呀,實在是想不出漏掉了什么,又不敢多問,于是偷偷地去看那份優秀病歷。結果發現,各項記錄都沒有區別,只是病歷里多了這么一句話:“產婦的額頭有豆大的汗珠……”“你們不要以為這句話無關緊要,”林巧稚看出了他們的不以為意,嚴肅地說,“只有注意到了這些細節,才會懂得怎樣去觀察產婦。在產婦生產過程中,常常會發生個體的、種種預料不到的變化。”林巧稚注意在細節處要求學生,所有的檢查、治療都不過是方法和過程,它指向的目的只有一個,就是對病人的關愛和呵護。嚴字當頭,精字當先,致榮辱于度外的治學精神,使她在胎兒宮內呼吸、女性盆腔疾病、婦科腫瘤、新生兒溶血癥等方面的研究做出了貢獻。

在黑夜中繼續前行

X革開始后,協和醫院“收歸國有”,一場轟轟烈烈的“改造”運動開始了。外國人創辦,基督教,資產階級,這些標簽使協和醫院成為了一個現成的靶子。林巧稚在社會上影響力巨大,被劃為“重點改造對象”、“反動學術權威”,被革除了醫生的職務,被發配到病房做護工,只能為病人打針、送藥、清洗便盆、倒痰盂……即使如此,林巧稚依然積極樂觀,懷著基督的愛去精心照料病人。最難熬的那段歲月,她甚至不能從事醫護行業,而是被派去打掃廁所。這對一個醫生而言,無疑是一種侮辱和折磨。但是,林巧稚依然認真地將廁所里的每一塊兒瓷磚,都擦的潔白發亮。

我愿打開窗子看看祖國

由于她曾去美國留學,所以,有人慫恿她多多揭發美帝國主義的罪惡,可是林巧稚只是淡淡地說了一句:“美國人辦醫學院幫我們培養人才,我的醫術就是人家教的……”“如此不識時務,這還了得?”北京市副市長吳晗決定親自上陣。吳晗親自幫林巧稚寫了一份思想報告,要求林巧稚在協和醫院的大會上念。可是林巧稚并沒有按吳晗的意思去做,她沒有念吳晗給的稿子。在大會上,林巧稚深情回憶了多年以來在協和醫院的經歷。她說:“愿意打開協和的窗子看看祖國”。他們這些醫護人員,尤其是女性,舍棄了個人的家庭幸福,投入到醫療事業幾十年,本以為可以只想著懸壺濟世,沒想到也被政治的浪潮波及。

為“黑幫公主”治病

X革時期的冬天特別冷。彭真之女傅彥在農村勞動時得了“血崩癥”,林巧稚沒有絲毫猶豫,風口浪尖上把傅彥接到了自己家里。經過詳細檢查,這位人民口中的“黑幫公主”,被確診為“內分泌紊亂引起的子宮功能性出血”,林巧稚堅持保守治療,為傅彥保住了子宮。造反派批判她階級立場有問題,林巧稚的回答堅定而有力:“我是一個大夫,救死扶傷,是醫生的天職。”

這不是后門,是正門

在林巧稚彌留之際,鄧穎超的秘書趙煒來看她,林巧稚剛從昏迷中清醒過來。認清來人后,她想起了一件心事。她斷斷續續地說:“……我從不愿意走后門。但有些事想走鄧大姐的……后門,請她關心一下建立……婦產科研究中心……的事情。”說這些話時,她集中起了已經不聽指揮的思維神經、語言表達神經,她累得有些透不過氣來。趙煒不由得一陣辛酸,她貼近林巧稚,捧著她的一只手說:“林大夫,這不是‘后門’,這是正門。您放心,我一定代您轉達……”1983年4月22日,林巧稚在協和醫院逝世。遺囑中,她將個人畢生積蓄3萬元人民幣捐給醫院托兒所,骨灰撒在故鄉鼓浪嶼的大海中。

尾 聲

林巧稚就是這樣一位值得人尊重的醫生,只看病,不看人,在她的眼中病人沒有貴賤,只有差異。對于病人,哪怕只有1%的希望,她都付出100%的關愛和努力。對于醫學,哪怕只有1%的疏忽,她都零容忍。對于無關緊要的事(比如政治、名利),絲毫不能干擾她作為一名醫生職責。在結尾的時候,筆者不想總結林巧稚有多么偉大,取得了多么非凡的成就,這樣會把這篇文章變成“雞湯”,我想:這也絕不是林巧稚想讓我們從她身上學習的!愿所有醫務人員都能向林巧稚醫生學習,不分貴賤的尊重每一位病人,不計名利的做好醫學,在平凡中堅守自己的初心。本文轉自墑道,作者 溪水旁。原標題:她是首屆中科院唯一女院士:拒絕參加開國大典,只為做個好醫生