原文首發《財經》雜志 本文也可看作《匯率低估政策的制度研究》的一個書評。

作者:邵宇(東方證券首席經濟學家、總裁助理);陳達飛(東方證券宏觀分析師)

“人民幣匯率升值還是貶值,不僅有總量含義,也有分配含義,而后者才是決策者和建言者更為關心的問題。匯率的政治經濟學邏輯,更應該從分配側來看。”國內外經濟基本面的對比——如勞動生產率,經濟結構、人口結構等——決定匯率的均衡水平,但實際匯率向均衡匯率收斂的路徑和速度,以及匯率制度的選擇,則取決于國家利益、利益集團的博弈和國內外宏觀經濟的波動。人民幣匯率制度改革揭示的邏輯是:國家利益決定匯率制度的選擇和匯率的方向。國內外宏觀經濟的波動、利益集團的游說及其代表性政治團體的立場和國際社會的壓力會影響改革節奏的快慢,引起實際匯率對均衡匯率的暫時偏離。作為貨幣的相對價格,匯率遵循價值規律的邏輯。新中國成立70年以來,經過計劃經濟、轉軌經濟和市場經濟的制度變遷,人民幣匯率已經從單邊升值或貶值,轉為雙向波動,不斷向均衡匯率收斂。

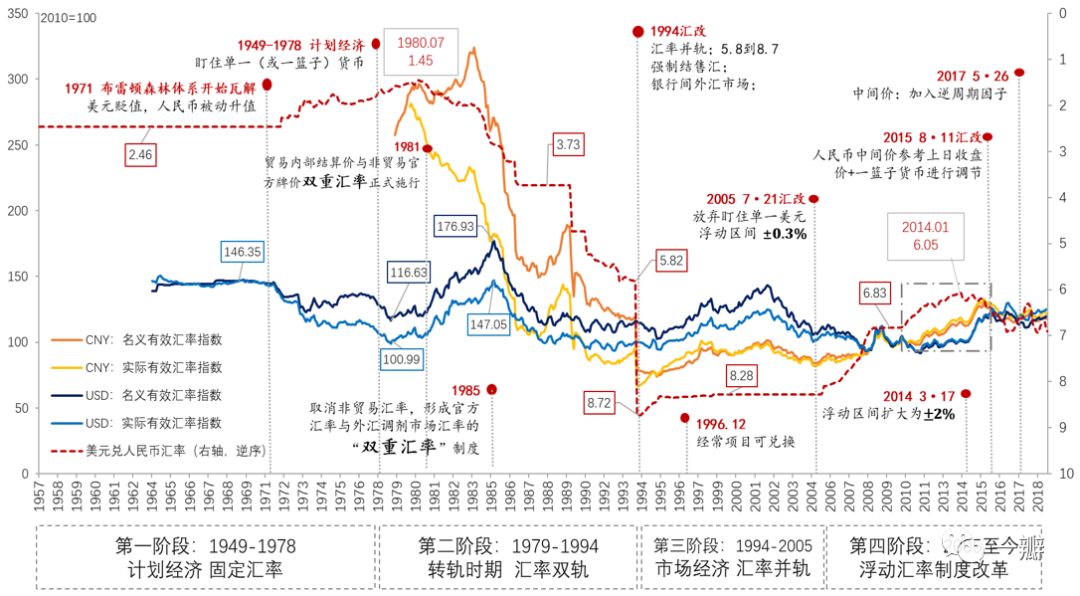

1978年底召開的十一屆三中全會確立了改革開放基本國策,政策重心轉移到經濟建設上來。1993年召開的十四屆三中全會確立了建設社會主義市場經濟的任務,這要求市場在資源配置中起到越來越重要的作用。2013年召開的十八屆三中全會最終確立了市場在資源配置中的“決定性”作用。匯率制度改革內嵌于經濟制度改革,它有個內在的次序問題,匯率制度改革遵循的一個基本的原則是自主、可控和漸進(溫家寶,2005)。所以,在內外形勢不明朗時,步伐較慢,在經濟形勢穩定時,步伐較快。圖1是人民幣匯率70年全圖景,圖中畫了美元匯率指數作為參照。右軸顯示的是美元對人民幣的雙邊匯率,逆序展示,上升表示人民幣升值,美元貶值,下降表示人民幣貶值,美元升值。左軸為國際清算銀行(BIS)編制的人民幣(CNY)和美元(USD)的名義有效匯率指數(NEER)和實際有效匯率指數(REER)。其中,NEER是基于雙邊貿易加權的綜合匯率指數,REER在NEER的基礎上考慮了相對物價水平。REER代表一國的真實競爭力,數值越大表明本幣的相對價值越高,有助于進口,不利于出口。圖1:人民幣匯率70年(1949-2019):從發散到收斂

人民幣匯率制度改革70年歷程,可以被劃分為以下4個階段:1949-1978年計劃經濟時期的固定匯率制;1979-1993年轉軌時期的匯率雙軌制;1994-2005的以市場供求為基礎、單一的、有管理的浮動匯率制;以及2005年開啟的以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣調節、有管理的浮動匯率制,人民幣不再盯住單一美元,浮動區間不斷擴大,市場在決定匯率水平上起著越來越重要的作用。第一階段,計劃經濟時期,實行盯住單一貨幣或一籃子貨幣的固定匯率制,1972年以前盯住英鎊,1972-1978年盯住一籃子貨幣,1978年以后盯住美元(管濤,2017)。從匯率走勢上看,1971年之前,人民幣匯率相對穩定。1971年8月,布雷頓森林體系開始瓦解,美元進入貶值區間,人民幣匯率也改由參考一籃子貨幣決定。隨著美元匯率相對于其它貨幣貶值,人民幣兌美元匯率不斷升值。匯率的頂點出現在1980年7月,人民幣兌美元的官方平均匯率升至1.45,相對于1971年,升值幅度達41%。而在同一時期,美國大宗商品研究局編制的美元指數從120降至85,貶值幅度為29%。美元名義有效匯率指數從145降至120,降幅17%,實際有效匯率指數從145降到103,降幅29%。人民幣兌美元升值的幅度超過了美元的貶值幅度。第二階段,1978到1994年,轉軌經濟時期,計劃經濟與市場經濟并存,與之相對應的是價格的雙軌制,匯率市場上則是官方匯率與外匯調劑匯率并存,前者調節計劃內的外匯收支行為,后者調節計劃外的外匯收支行為。官方匯率實行的是有管理的浮動,調劑市場匯率于1988年4月起開始自由浮動,1993年2月重新限價,并于當年7月再次放開。轉軌時期的匯率雙軌制又可分為兩個階段,一是貿易內部結算價與官方牌價的雙軌制(1981-1984),二是官方匯率與外匯調劑市場匯率的雙軌制(1985-1994)。雙軌制時期,貿易內部結算價和外匯調劑市場匯率在不同階段扮演著“錨”的作用,官方匯率向其不斷收斂。整體而言,美元匯率先升后貶,人民幣官方匯率和有效率匯率指數均不斷下行,并向美元指數收斂,人民幣兌美元的雙邊匯率在后期出現一定超調。第三階段始于1994,以匯率并軌為標志。作為向浮動匯率制度轉型的過渡時期,人民幣硬盯住美元。并軌后的前一年半時間,人民幣雙邊匯率逐步從8.7逐步升至8.28,之后被一直維持在這個水平,直到2005年“7?21匯改”。盯住美元的準固定匯率制使得人民幣有效匯率隨美元有效匯率同步波動,2002年之前不斷升值,之后不斷貶值。人民幣的波動幅度和波動率相對較低。第四階段,始于2005年的“7?21匯改”,可以被概括為脫鉤美元、放寬波動和趨于均衡。“7?21匯改”后,人民幣兌美元匯率快速上升,從匯改前夕的8.28升至2008年8月金融危機爆發前的6.83,三年零一個月共升值17.5%。同一時期,人民幣有效匯率指數升值幅度相對較小,名義有效匯率指數從88升至96,升幅9%,真實有效匯率指數從85.8升至96.9,升幅12.9%。美元在金融危機爆發前一直處于貶值狀態,名義有效匯率貶值12.5%,真實有效匯率貶值8.5%。平均而言,人民幣有效匯率升值幅度與美元有效匯率貶值幅度相一致,但人民幣兌美元雙邊匯率升值幅度較高。2008年9月開始,由于金融危機的影響,人民幣重新盯住美元。2010年6月之后,浮動匯率制度改革重啟。2014年開始,伴隨著美聯儲加息預期的強化,人民幣面臨較大貶值壓力,人民幣中間價長期、大幅偏離收盤價。2015年“8?11匯改”完善了人民幣中間價形成機制,以前一日收盤價為準,之后,人民幣面臨較大的貶值壓力,但和更多的是前期壓力的釋放。浮動匯率制改革是匯率從外生變量向內生變量轉變的過程,內生于宏觀經濟與金融市場。當一國從封閉經濟體到開放經濟體,和其他國家的貿易與資本往來越來越密切的時候,匯率浮動的必要性就會越來越高。作為1993年市場化改革的一項重要內容,匯率制度的市場化改革“開弓沒有回頭箭”,而且,經過過去20多年的改革,人民幣匯率浮動區間不斷擴大,中間價形成機制更加合理,整體水平更加均衡,調節外匯供求和內外失衡的功能也不斷增強。但是,人民幣匯率市場化改革尚未完成,下一步將更多地體現在匯率之外。筆者比較感興趣的問題是,一旦匯率市場化的改革方向確定了,改革的節奏如何把握?按照國際組織和美國的說法,人民幣長期處于低估狀態,直到2015年,IMF的評估報告才稱人民幣“不再低估”。那么,從1994年到2015年,人民幣單邊升值歷程,就是價值回歸。換句話說,過去20多年,人民幣都是低估的。值得探討的問題變為:首先,中國為何要低估人民幣?因為低估本幣并非百利而無一害,也并多數發展中國家的選擇,如墨西哥和伊朗等就曾選擇高估本幣。“國際貨幣基金組織(IMF)僅有兩次認定其成員國采取匯率低估政策,卻發現了上百個匯率高估的案例”(斯坦伯格,2018)。其次,中國是如何實現匯率低估的,價值回歸為什么走了20多年?是否是因為各自國內環境不一樣,導致不同的發展中國家做了不一樣的選擇?第三,在這個過程中,決定人民幣能否升值、以及升值多少的因素是什么?這個問題既涉及到經濟因素,也涉及到政治因素。本專題希望從制度層面,從政治經濟學的維度來討論這些問題。

匯率低估是一種價格扭曲,其結果就是價值規律的失效、資源的錯配、福利的損失和經濟結構的失衡,但它也實現了要素的快速資本化和經濟的快速工業化。這種扭曲是人為設計的結果,根植于建國初期和改革開放初期經濟發展的基本矛盾。建國初期,中國經濟發展最缺的是資本。周恩來總理在第二個五年計劃的建議的報告中說:“國家建設規模的大小,主要決定于我們可能積累多少資金和如何分配資金。”1957年,馬寅初在第一屆全國人民代表大會第四次會議上發表了“新人口論”的主要觀點。他認為,生產中最大的矛盾是人口增長太快而資金積累太慢,而生產的邊界,是由供給要素中的短板決定的。所以,建國初期經濟建設的最大瓶頸,就是資本積累不夠。馬寅初開的“藥方”是控制人口,抑制消費,以此來促進資本積累,提高國民收入。這為后期推行的計劃生育政策奠定了基礎。人口與資本的矛盾一直持續到改革開放以后。改革開放40年,中國實現了從一個落后的農業國向世界總產出第二的工業國的偉大跨越,這對于一個在改革開放時總人口9.6億,人均GDP 385元,和城鎮化率僅18%的國家而言,可謂之奇跡。那么,奇跡是如何發生的?筆者認為,奇跡恰恰就體現在非市場化或半市場化的重重扭曲之中。但是,曾經促成奇跡的因素,已經轉變為當前經濟體制改革的任務。在過去,它們有助于中國作為追趕型經濟體的后發優勢的發揮,但隨著中國經濟市場化程度的提高,其阻礙作用愈加凸顯。匯率低估就是出口導向型工業化發展之路的直接產物,它與中國的基礎貨幣投放方式、政治科層結構、金融抑制、強制儲蓄和內外失衡的經濟結構密切相關。

從消費者的立場來看待匯率高估或低估的問題最直觀。如果你是留學生,或者是學生家,如果你熱愛出國旅行,或者是鐘愛國外的奢侈品牌,你都會切身體會到,人民幣升值是一件多么幸福的事情。國外商品都是由當地貨幣來標價的,如果人民幣升值,那么外幣兌人民幣的比例就會下降,等于說,購買同樣商品所需的人民幣數量便會下降。所以,消費者基本上是支持人民幣升值的。從1994年至今,人民幣兌美元升值了22%,人民幣名義有效匯率升值了48%,實際有效匯率升值了83%。這等于人民幣的國際購買力有了同樣幅度的提升,國際商品與服務相對來說變得更便宜了。

但是,我們作為消費者的同時,還是生產者,有些是企業家,有些是勞動者,不同的身份,所處的行業不同,企業進出口依賴度不同,對匯率的態度也不一樣。一般而言,不可貿易品部門——如金融、房地產和一般性服務業——的生產者和勞動者是匯率低估的反對者,因為這會提升可貿易品與不可貿易品的相對價格,增加生活成本。這與他們作為一般商品的消費者的身份是相連的。在可貿易品行業,又可分為進口依賴度高的企業和出口依賴度高的企業,前者反對匯率低估,后者支持匯率低估,因為匯率低估會增加進口原材料的成本,但會降低出口商品的國外價格,進而提升其國際競爭力和需求,增加收入,這對于出口企業的生產者和勞動者都是有益的。大多數情況下,出口型企業同時也需要在國外進口原材料,其對匯率低估持支持還是反對態度,所以匯率低估的收益不能一概而論,每個企業都需要做成本-收益比較。可貿易部門以制造業為代表。一般來說,制造業占比較高的國家,支持匯率低估的力量更為強大,反之則較小。制造業的發展就是工業化的過程,它又與一個國家的現代化和綜合國力的提升密切相關。自18世紀中葉英國開始第一次工業革命以來,世界大國無一不是工業強國。這是因為,制造業也是創新密集型行業。一般而言,制造業的全要素生產率高于服務業,它是大國軍事和國防事業的基礎,是“硬實力”的來源。雖然西方發達國家普遍以服務業占比高為特征,但制造業才是國民經濟的根本,工業化的過程是大國必須經歷的。美國發起對中國的“貿易戰”,其目標之一就是重塑產業鏈,吸引制造業回流。

建國初期,農業占GDP的比重超過一半,到改革開放初期,仍超過四分之一,高于服務業,第二產業中的工業占比為44%。農業占比過高,生產效率地下,工業基礎薄弱是基本現狀。本著制造業強國的理念,發展工業,快速實現工業化,是當時國家領導人的既定目標。改革和開放的目標函數都是工業化。比如,第一,計劃生育政策,限制人口增長,提高人均資本存量,增加資本有機構成;第二,戶籍制度,限制了農村人口向城市流動,因為工業集中分布在城市,這樣可以集中力量優先發展城市工業。改革開放的前30年,工業化和城市化是互補的,工業化是目標,城市化是結果。但金融危機之后,出現了“范式轉變”(paradigm shift),產能出現了過剩,城市公共服務供給嚴重不足,城市化的優先級超過了工業化。第三,金融抑制,也是工業化導向的結果,這樣可以集中資本,并以較低的成本為工業企業融資,但其結果就是擠壓了銀行的利潤,金融危機之后影子銀行的膨脹也與金融抑制的環境相關[1]。當然,最受傷的還是居民,儲蓄的實際利率長期為負。第四,勞動力市場控制,2004年左右,中國出現了劉易斯拐點(蔡昉,2014),農村轉移勞動力出現短缺,勞動力工資開始明顯上漲,這與新《勞動法》的實施也有關系,但勞動者集體議價能力和權利仍然沒有保障。第五,就是本文所說的匯率政策,匯率低估也是服務于工業化的。第六,資本賬戶管制也是配套措施。從政策制定者的角度來說,如果他們著眼于短期效益,則傾向于匯率高估,因為這有助于進口和提升消費能力。如果從長期來看,則偏好匯率低估,因為這有助于促進儲蓄,增加出口,擴張產能。但從具體行動來說,他們更容易受到利益集團的游說和政治團體間的博弈的影響,這不只在西方國家是如此,中國的利益集團對政策也有明顯的影響力。中央在做決策時,也會吸收行業和地方政府的意見。從政策操作的難度上來說,匯率低估和高估在難度上是不對稱的。一般而言,保持匯率高估的難度較大。因為,既然是高估,貶值的壓力就會始終存在,而要維持匯率不貶值,就需要拋售外匯,購買本幣,這就需要有足夠多的外匯儲備作為支撐。一旦外匯儲備不足,貶值壓力就會快速釋放,很有可能出現超調。當然,可以配合資本管制措施,防止資本大量流出帶來的風險。相反,如果是要保持匯率低估,那面臨的就是升值壓力,為防止匯率升值,只需要拋售本幣即可。原則上說,在主權信用貨幣制度下,本幣的供應是無窮彈性的。但它的負面影響是,會造成通貨膨脹的壓力,這是貨幣當局最不愿意看到的。所以,一直以來,央行都是外匯低估的堅定反對者,從而也是提倡匯率制度改革的堅定支持者。所以,匯率低估并不是沒有條件的,一個國家能否選擇匯率低估,一定程度上取決于國內的產業結構和制度結構密切相關。在制造業實力強和政府對金融市場和勞動力市場有一定控制力的國家,往往會實施匯率低估政策(斯坦伯格,2018)。或者,制造業基礎弱,但強勢政府想要發展制造業的國家,也傾向于選擇匯率低估政策。之所以強調金融市場和勞動力市場,是因為資本和勞動力是制造業重要的兩種投入要素。匯率低估不只是提升出口品的競爭力,也會提高投入品的成本,但是,若政府可以將成本轉嫁到金融和勞動力市場,壓力資本的價格和勞動力工資,制造業部門就會成為匯率低估的堅定支持者。韓國與中國就是選擇匯率低估的案例,而墨西哥、阿根廷和伊朗則是匯率高估的案例,其原因要么是制造業實力不強,對政策沒有足夠的影響力(如伊朗),要么就是因為弱勢政府對金融和勞動市場的控制力不夠,無法轉移成本(如阿根廷)。

均衡匯率是個純粹的經濟學概念,人民幣匯率制度選擇和幣值的重估是個政治經濟學問題。作為貨幣的一種價格,匯率的波動也受價值規律的支配,長期偏離均衡位置,必將帶來各種扭曲和失衡。經濟學家們常以帕累托最優或福利最大化作為思考宏觀政策的起點,但現實的選擇可能更在乎利益的分配。人民幣匯率升值還是貶值,不僅有總量含義,也有分配含義,而后者才是決策者和建言者更為關心的問題。匯率的政治經濟學邏輯,更應該從分配側來看。

版權申明:本內容來自于互聯網,屬第三方匯集推薦平臺。本文的版權歸原作者所有,文章言論不代表鏈門戶的觀點,鏈門戶不承擔任何法律責任。如有侵權請聯系QQ:3341927519進行反饋。