許晉亨生于1962年,今年57歲。

再過兩個年頭,他就60歲了。

之后的三年,劉嘉玲也將年至花甲。

歲月不饒人,歲月也沒有饒過香港。

33年前,這位花花公子搬出了大浪灣道10號。為了新女友劉嘉玲,他和家族反目。

在祖父許愛周創立的中建企業中,許晉亨沒有一官半職,每月只能從家族信托基金支取生活費:

200萬港幣。

很多年,大浪灣道10號的許家大宅都是香港十大豪宅之首,近萬平米的建筑獨占一山。房子由許晉亨的父親許世勛早年花費400萬港幣購地所建,在這一年的估值已過2000萬港幣。

撮合兩人相識的是吳君如,在TVB的大染缸里客串丑角。

那時候她和家人居住在半山區北角,一處80平米的兩居室。兩間臥室,一間父母住,另一間被木板隔成兩段,一邊是兩個弟弟,一邊是她和外婆。

更早之前,他們擁擠在“塘西風月”50平米的唐樓里,那里是抽大煙、紅燈區、算命先生的蝸居地。

1989年,24歲的吳君如用從TVB賺來的第一桶金在天后廟道買了一套80平米的房子獨自居住,300萬港幣;3年后,她又在三公里外的大坑道買了一套200平米的房子,800萬港幣。

許晉亨的父親許世勛是船王許愛周的幼子,在2018年去世前的多數年份里都是中建企業的主席,這是一家船王許愛周于1940年代創立的私人企業,在香港持有近十處貴重物業,全部位于核心地段。

直到今天,許氏家族倚仗著這些物業,在長年累月中從源源不斷的租客中收取租金,支撐家族奢華生活的所有支出。

上世紀90年代初,和許家一樣倚仗物業賺取租金過活的家族在香港已經龐大。后來的一些年,年輕人們叫他們:食利族。

1997年,香港回歸。

那一年,香港以13445億元人民幣的GDP排名中國第一,比內地第一名到第九名的9座城市GDP總和還高出16億元,是深圳的10.4倍。

亞洲四小龍、世界金融中心、東方好萊塢。

香港電影的熾熱與繁榮見證了那時候的黃金年代。周星馳有一年一個人就上了十部電影,部部驚人,部部大賺;徐克說自己一天24小時都用來拍電影。

但是,更火熱的是樓市。

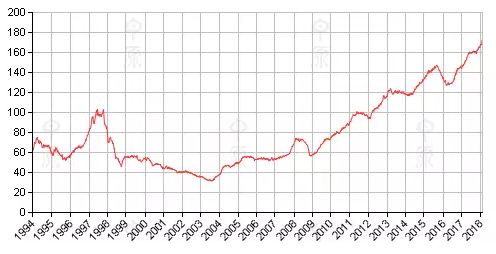

1984年到1997年的13年,香港房價最多的樓宇漲了13倍,少的也有8倍,均幅11倍,1991年漲幅36.4%、1992年再漲39.4%、1997年漲了39.5%。

香港的十大財團,郭炳湘兄弟、李嘉誠、李兆基、嘉道理家族、汪穗中、郭鶴年、郭令燦、施懷雅、馮國經兄弟、黃延方。十個里面,7個主業為地產及酒店,兩個做貿易,只有汪穗中做機電。

四大家族,李嘉誠、郭得勝、李兆基、鄭裕彤,無一例外均是地產商。

但是,1997年秋天,亞洲金融危機爆發。來去自如的外資成批撤出香港,董建華真的推出了“八萬五”廉價住房計劃,房地產一夜坍塌。

房價的快速下跌讓香港經濟陷入了長達幾年的通縮,經濟低迷陷入惡性循環,硬著陸導致經濟長時間都無法恢復活力。直到2003年SARS 肆虐結束,香港經歷了最慘痛的六年。

這期間,整個樓市平均下跌六成半,全港超過一半業主成為負資產,跳樓的年輕人時常見諸報端。

但是,絕大部分的香港居民并沒有因為負資產而出售手中的自住房,他們節衣縮食,在巨大壓力下工作,把月薪的絕大部分用來償還銀行貸款。

只要有收入,不到彈盡糧絕,他們都會竭力保住自己的住房。

1995年,吳君如已經厭倦了在各種爛片中扮演丑角。她賣掉了手中所有的房子,還借了外債,自導自演拍了一部電影《四面夏娃》。在亞洲金融危機爆發的前一年,片子上映。

一敗涂地。

吳君如傾家蕩產,租了一套50平米的房間討生活,一切回到原點。

許晉亨和劉嘉玲轟轟烈烈的愛情只持續了3年,三年后,他和賭王何鴻燊的女兒何超瓊結婚。許先生沒有搬回許家大宅,轉而租住在家族持有的港島復式單位中。

只是,隨著家族在物業中收取的租金連年增多,許先生每個月的生活費也水漲船高。

在房價瘋狂上漲、持續欣欣向榮的幾十年中,整個香港好像只有一個人在著急:董建華。

因為他看到,金融危機一爆發,地產和金融同時都崩潰了。

在上任后首年的施政報告中,他就希望帶領香港擺脫對單一行業、尤其是地產行業的依賴,他雄心勃勃的提出“八萬五建屋計劃”。每年供應不少于85000個廉價住宅單位,希望10年內全港七成的家庭可以自置居所。

他還提出在商貿、旅游、工業、教育上增加投入,大興改革,尤其是力推興建科學園,以為香港未來轉型打下基礎。

然而,三年后,當巨量的廉價公屋被推向市場時,剛剛從金融海嘯中緩過勁來的香港,頭一年房價才稍微有回暖起色。此時即應聲跳水,轉而繼續走跌。

于是,三年前這項被全港叫好的“大善政”被指認為房價下跌的“大惡政”。50萬有房中產走上街頭,抗議香港房價下跌,要求港府救市。

他們打出橫幅,怒吼著讓董建華滾蛋。

持有大量房產的富人不希望房價下跌,持有一間房子的中產不希望房價下跌,那些只持有四五十平米蝸居的底層民眾也不希望房價下跌,而這些人在當時占據了香港的絕大多數。

人心撕掉了遮羞布:他們要的不是便宜的房子,而是只允許自己購買的便宜房子。

終于,2004年冬天,香港房價重新走回了上漲通道。

被逼到墻角的董建華將施政重點轉向高科技產業。

他雄心壯志地提出了“矽港計劃”和“數碼港計劃”。其中“矽港計劃”打算耗資100億港元發展半導體產業,打造東方硅谷。最重要的打頭項目就是建立晶圓廠,而后帶動其他相關產業。

當時,從臺灣熱心趕來的合伙建廠方,是張汝京。

然而,聽聞消息的全港輿論都警惕起來了,他們連篇累牘的質疑:這是臺灣人來香港炒地皮。即便后來張汝京承諾不買只租,建設地點也可以分散,香港人還是游行反對,誓言將張汝京趕出香港。

久拖不決,兩年時間,連一塊建廠的地都沒被批下來。

后來,張汝京去了內地的上海,上海市政府舉雙手歡迎,批準對他前5年免稅,后五年減半,土地近乎免租。

中國大陸這才有了后來的中芯國際,不到20年,如今已是中國規模最大、世界排名第四的芯片制造商。

“矽港計劃”的擱淺,倒是給了李嘉誠之子李澤楷游說港府的機會。疲于應付金融危機的港府,在未經公開招標的情況下,把鋼線灣一片占地24公頃的臨海地產批給李澤楷的盈科拓展,股價沸騰了。

而時過經年,這個當初誓言“要像美國硅谷一樣成功的高科技中心”,硬生生被做成了一個以科技之名的地產項目:寫字樓、酒店、戲院和商場。

只是,互聯網行業的整個沸騰時代都與香港擦肩而過。

后來幾年,特區政府又提出了“中藥港”計劃。希望依靠香港嚴格規范的質檢體系和科研能力尋獲機會,但是,終因推進乏力無疾而終。

父輩時代船王們的冒險、嘗試與創新創業的勇氣,好像被歲月消磨得一干二凈,只剩如今的保存財富、圖求穩定和論資排輩。

多少年,香港唯一不變的只有繼續上揚的房價,和更加富有的地產商。

2004年SARS退去之后,香港房價重新走回了上漲通道,直至2015年9月達到最高峰,相比2003年7月,這12年一共上漲424%,年均上漲35%。

在2018年7月份之前,又足足連續漲了28個月。

在2018年,香港平均房價28836美元每平米,世界第一。遙遙領先于排名第二的倫敦17219美元每平米和第三的新加坡16494美元每平米,GDP已經超過香港的上海,北京,深圳分別是15323美元,15088美元,13115美元。

當董建華在全世界游說他的“矽港計劃”時,內地的馬云還在杭州的一處民宅中剛剛創業,馬化騰的騰訊團隊也只有10人。

生死渺茫。

1999年,李澤楷撿來了一個超過他父親的機會,他輕而易舉的通過電訊盈科以220萬美元購入騰訊20%的股票。但是,時隔不到兩年,李澤楷就將所有的騰訊股票以1260萬美元賣給南非的MIH控股集團。

這些看不到未來的科創企業沒能給李澤楷看得見的穩定收入,像他父親一樣,地產行業才是熟門熟路,那是穩穩上升的財富。

那時候,平安、招行銀行、順豐、華為已在深圳已發展了一些年頭,但聲量微弱。

而十幾年過去,一個騰訊的市值便已是電訊盈科的百倍,平安已經逆襲成為香港匯豐的第一大股東。

2005年,董建華請辭,北上中央任職。2015年,已經一頭白發的董建華說,與新加坡爭分奪秒飛奔向前發展相比,香港已經跑輸了,“時不我待,在世界發展大潮面前,香港等不起、輸不起”。

1997年的香港,GDP1773億美元,1997年的新加坡,GDP1001億美元。

2017年的香港,GDP3414億美元,2017年的新加坡,GDP3239億美元。

2015年,港府終于決定成立創新科技局,籌備投入800億港幣基金,來提升創科的基建,但馬化騰說:在科技創新方面,香港總是覺得差那么一點。

2018年,當年一片泥攤的深圳GDP已經超過了香港,足足多出4300億人民幣,1997年,她還沒有香港的十分之一。

1995年,當吳君如以800多萬賣掉房子去拍《四面夏娃》的時候,她并沒有意識到此后自己再也買不起香港的房子了。

直到今天,她仍與陳可辛租住在淺水灣的三層別墅里。陳可辛說,他們并不是買不起房,而是

“自己心目中的理想住房其實是買不起的”。

2012年,一個叫“傲璇”的項目落成時,開發商夸下海口,說這些由明星建筑師弗蘭克·蓋里設計的公寓將成為香港乃至全世界最昂貴的豪宅。

僅僅一年后,這項記錄就被打破,隨后被打破的時間越來越短;2017年,港島聶歌信山道的一處公寓賣出了每平米142萬人民幣。

只是,買得起這些豪宅的不再是那些香港的年輕人,而更多是從泥濘、九死一生中走出來的內地富豪。

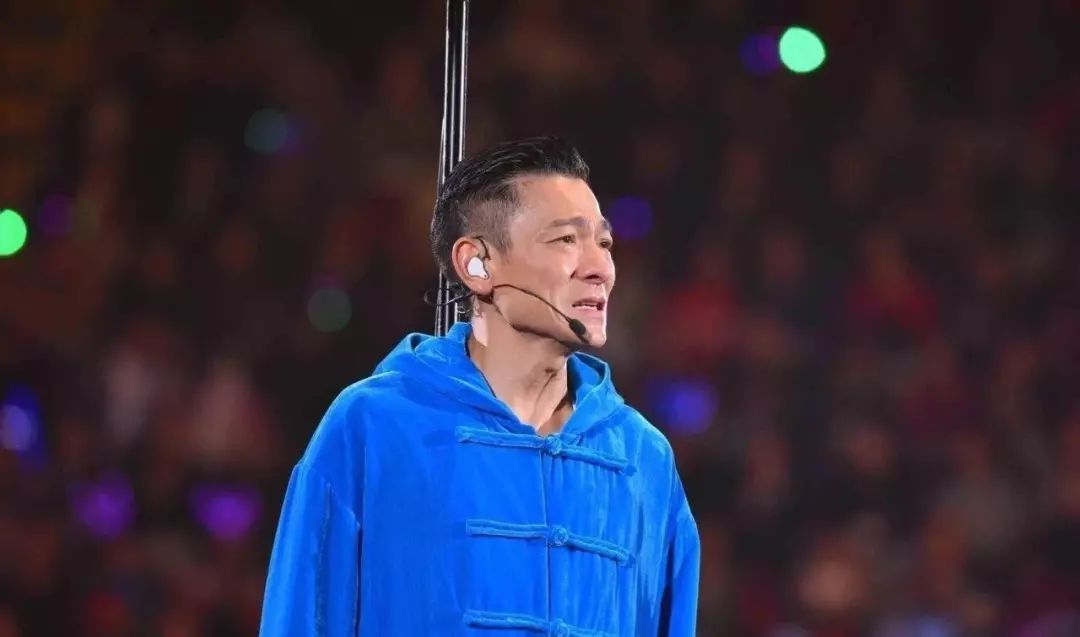

2018年冬天,56歲的張學友在北京五棵松開了一場演唱會,賣力熱舞后他坐在橫欄邊喘著粗氣,說這可能是他今生在北京的最后一場演唱會。

兩個禮拜后,同齡的劉德華也終于唱不動了了,聲音嘶啞的他難過得淚灑現場。

寫至此,我敲著腦袋想,這么多年里,在商業、娛樂領域,為什么還是那些老名字?

一個年輕的都沒有。

早在幾年前,李嘉誠和他的事業已經撤離了香港,在英格蘭,他繼續賺取著房子、水和電帶來的穩定收益。

許晉亨還是那個花花公子,領著每月的生活費,在經濟糟糕的2008年,他用億元婚宴迎娶李嘉欣。如今嬌妻幼子,任憑經濟起伏,他旱澇保收。

2018年,他那大浪灣道10號的許家大宅已經超過8億港幣,33年翻了40倍。

只有房子,是靠得住的。

這里是香港,豪宅熠熠。

這里是香港,暮氣沉沉。

作者 | 貝姐

編輯 | 老胡