最近和一些朋友交流的最大感受是,包括我自己在內的很多人,其實對“平臺化生態”和“技術平臺”這兩個概念,很容易混淆。比如國網公司現在在提的泛在電力物聯網,大家更多的是側重于其技術內涵。所以這里寫一些我的思考心得,泛在電力物聯網和生態化平臺之間,到底將會是什么樣的關系。

心得一:生態系統是一個互為因果的復雜系統

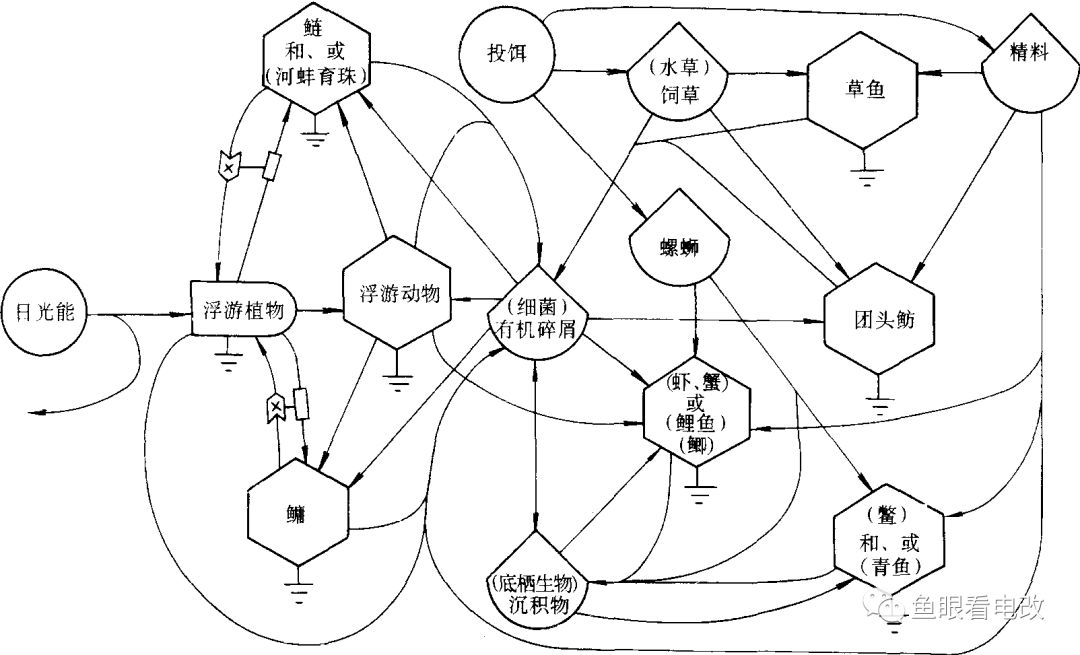

復雜系統的一種表現形式就是構成了一個生態,如下圖所示(池塘生態):

在一個生態里,每一個組成部分都不是獨立的,它依賴于別的組成部分提供養分(輸入),也為別的部分提供養分(輸出),這些部分相互耦合成為一個生態系統。如果把池塘看成一個生態平臺,里面相互構成“生化反應”的這些組成部分才是關鍵,而且你無法孤立的看待每一個組成部分,他們整體才是一個生態系統。就像你放了一池子水(構建生態平臺),但是如果沒有考慮里面如何構建這種互為因果的系統,就成為一潭死水(系統沒有構建)。

心得二:生態系統的構建核心是建立微生態

我用小魚缸養過熱帶魚,熱帶魚養殖的第一步不是放魚,而是構建硝化系統,也就是在缸里培育硝化細菌,只有這個微生物環境確立了,魚的排泄物才能被細菌分解,細菌才能釋放出氧氣供魚生存。

那么能源互聯網生態系統的構建,第一步是如何培育那些最不起眼的微生物,實現最簡單的一個價值閉環(輸入-輸出的自耦合),至少從目前來看,圍繞設備的運維才是這個微生態建立的第一步,再往大了說,圍繞能源的運營(Operation)是建立這個生態系統的核心,因為它和微生物環境一樣,是維持系統穩態的基礎結構。

而電網企業目前的綜合能源服務,之所以不成為一個生態系統,因為只關注了建魚缸(泛在電力物聯網OR綜合能源服務軟件平臺),放魚(園區多能互補、分布式光伏、節能工程),卻忽視了微生態的構建。

所以這個思路的操作,就像買了魚缸直接放魚一樣,魚過幾天就容易憋死。

心得三:微生態的建立,核心在于養,而不在于喂

魚缸生態系統的建立,在于硝化菌群的培養,方法很簡單,買幾只死蝦,埋到魚缸底泥里,然后保持適度的光照,水溫,適當換水,等待這些菌群慢慢成長(水從渾濁變到清澈)。過一周左右放幾條小魚做敢死隊,一般情況下它們存活幾率不高,他們的尸體也成為菌群培育的孵化基地。再過一段時間就可以放一些小魚小蝦進去,基本上就能存活,這個生態就慢慢構建了。

這是一種孵化的形態去培育微生態進而構建穩定的大生態系統閉環。如果一味的猛喂(大投資大基建),魚缸會一直很渾濁,甚至出現富營養化(各種藻類瘋長導致魚缸缺氧),無法構建良好的生態系統。

所以這種生態的建立,核心在于培養培育,而不是靠外力催熟。

心得四:當我們討論生態時,技術是在哪個層級

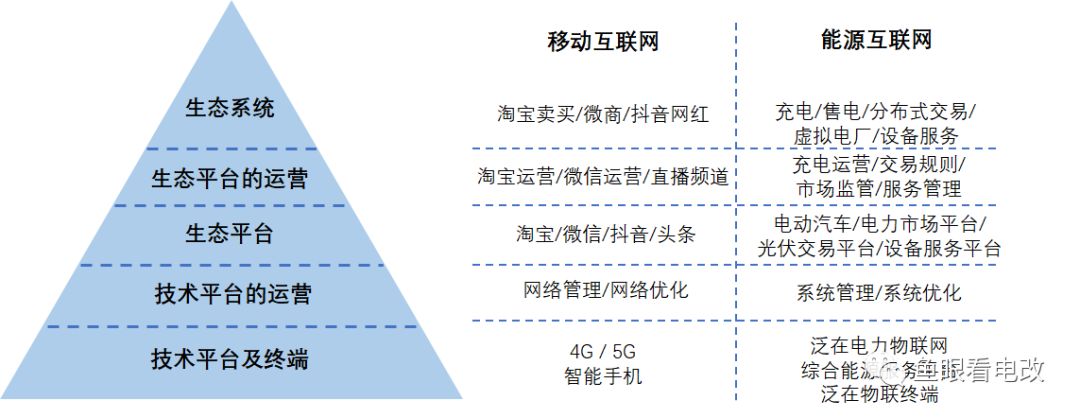

當我們討論平臺這個詞,其實是在不同的層級上,生態平臺和純粹的技術平臺完全不是一回事。

個人認為,整個生態系統是由五層構建的:

1、技術平臺及終端。比如4G或者無線專網,智能手機和智慧能源終端。他們構成了生態系統的物理基礎。

2、技術平臺的運營。比如網絡和平臺的管理、優化、通信安全可靠、系統性能等。

3、生態平臺。即B2B和B2C業務平臺。比如淘寶或者電動汽車服務平臺。他們更側重于業務生態的構建,或者叫做業務功能加業務應用。

4、生態平臺的運營。基于生態平臺的業務功能,建立合理的規則和維持生態系統穩定發展。比如淘寶運營(查處假貨,聚劃算,螞蟻金服等)。

5、生態系統。即各種形形色色的賣家和買家(需求方和供給方),構建了豐富的生物形態。

心得五:生態系統構建,五個層面都要考慮

當我們在構建生態系統的時候,五個方面都要考慮,下面四層,每一層都為上一層提供支撐,也需要上一層提供需求和指導。

所以泛在物聯網的建設,不能脫離開上面幾層的業務布局和業務規劃,離開了具體的業務價值閉環、生態構建,泛在物聯網容易陷入技術-成本的自我循環,而無法思考誰為什么價值買單的核心問題。因此在技術方案和路線選擇上也可能出現偏差。

就目前而言,生態系統構建最難的是生態平臺和生態平臺的運營,比如電力市場體系的建立、電力市場交易規則和市場公平監管,這些都直接關系到現貨生態的建立。

而在競爭性業務的市場生態建設方面,比如綜合能源服務,更重要的是如何切中客戶真實的需求,構建起線上線下的互動,特別是如何在軟服務方面構建起微生態,把更多的主體牽扯到協作的網絡中,并且逐步形成數據積累,突破數據壁壘。這種微生態的培育,僅僅依靠規劃是沒有用的,更重要的是價值閉環、業務聯盟、輕量化緊耦合迭代、線下營銷服務等這些關鍵環節的推動。