眼鏡行業的暴利,已經是眾所周知的事情。

但這玩意兒到底有多賺錢,一般人根本想象不到。

從幾句流傳已久的口號中,似乎可以窺見冰山一角:

“20元的鏡架,200元賣你是講人情,300元賣給你是講交情,400元賣給你是講行情。”

放在生活中更加明顯——往往在最熱鬧繁華的地段,除了賣珠寶、腕表、名牌服飾的店鋪外,就眼鏡店活得最滋潤。

沒辦法,在國內這可是個百億級的大市場。

世界衛生組織調查顯示,在全世界的14億近視人口中,有6億人生活在中國。

韭菜多了,市場發展得也很好。

幾年間,眼鏡業的整體收益持續上漲,在2017年的市場規模是730億元,有人推測,在2020年將達到850億元。

然而隱藏在巨額利益背后的,除了遍地開花的店鋪外,還有消費者日常被宰的人間百態。

在杭州,王先生的妻子,去年情人節在某全國著名連鎖品牌店買了一副眼鏡。

買的時候,店家說鏡框由全18K黃金制作,黃金重量達到了9.8克,花了將近兩萬塊錢。

價錢這么貴,又是老婆的禮物,所以王先生很愛惜。

只是在剛戴上三個月后,黃金鏡框的焊接處就變色了于是他跟店家聯系,更換了一次鏡框。

可無論怎么換,鏡框還是有問題。

他糾結的只有一點,黃金即使發黑暗沉,只要清洗保養一下就好。

如果經過處理后依舊變色,那說明質量肯定有問題。

兩萬元的黃金鏡框涉嫌造假,因為價錢太高,才被人重視。

更多的時候,很多人即使被騙了,也只能自己忍著。

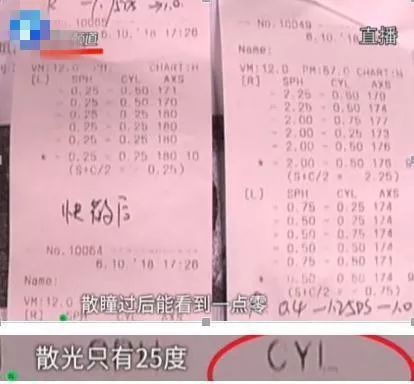

有位媽媽是為了孩子配眼鏡,當時她花了近四千塊錢,等她事后去另一所大醫院檢查時卻發現,驗光的結果是不完整的, 測出來的散光度數也完全錯誤。

這么貴的眼鏡,她根本不敢給自己的孩子戴。

也有人是在配眼鏡的過程中感覺不舒服,在聽從店員建議緩兩周的時候,導致眼睛疼到去醫院看病。

后來當他手拿眼鏡,去其他品牌店里詢問時,老板認定眼鏡確實有問題,可是因為行規原因沒法說。

他只是想問一句:“行規就是讓我們的錢白花是嗎?”

花了錢沒買到好東西,還說不準哪次就被騙,這種事兒擱誰身上都難受。

但隨時被坑只是表象,究其根源,是眼鏡行業難以想象的暴利,驅使著無數商家去做這種坑蒙拐騙的事兒。

在北京、天津、河北的一些眼鏡店里,產品的價錢一般是從幾百塊到幾千塊不等。

這些店鋪的進貨地之一,是北京的潘家園眼鏡市場。

這里向來以平價主著稱,如果是店家從這里批量拿貨,一般幾十塊錢就可以拿到手。

再便宜點兒的生產地也有。

丹陽是大名鼎鼎的五大眼鏡生產基地之一,占據著全國80%的眼鏡市場。

當年有個說法“丹陽的眼鏡論斤賣”,指的就是這兒。

當地眼鏡產品的價格便宜到不可思議:

“鏡框純鈦的,22元;記憶金屬,13元;板材的,22元。”

“鏡片最低15元;好點兒的30、40,不過都不超過50塊錢。”

能在一百塊錢以內配上眼鏡,是丹陽眼鏡生產基地的常態。

但是在這里也有個潛規則,老板永遠只是問批發價,別的一概不回答。

因為“零售價你能賣到多少,那是你的本事”。

如果有人去這里配眼鏡,他們通常會說,“這眼鏡拿到市場上去賣,五倍十倍的價錢也有人買!”

而在數不清的眼睛作坊里,制造出的“白片”更為出名,在這些鏡片上,沒有工廠名稱聯系電話。

因為是由代理商或者經銷商,要求的規格樣式,鏡片廠也只是貼牌生產,不會標上自己的品牌。

(圖源于齊魯晚報)

再過段時間,這些“白片”搖身一變,又能成為“國際知名品牌眼鏡”了。

如果再想壓低成本,那也成,眼鏡生產商會在生產的時候,自行降低原材料的等級,只要外行人看不出來,他們就不會賠錢。

當時媒體曝光了“眼鏡行業的巨額暴利”,在過了幾年后,事情并沒有改觀,眼鏡的價格反而更加水漲船高。

從丹陽造出來的幾十塊錢鏡片,仍然能貼上國際名牌,擺在店里大賣特賣。

2010年,因為青島眼鏡市場價格虛高,記者們又一次來到丹陽。

當時想要進工廠,還得靠熟人介紹,不然從業人員一般都會說“這里不賣眼鏡”。

暗訪人員喬裝打扮一番又找了當地人,才好不容易打入內部。

進去之后,記者摘下自己眼鏡詢問價值,他在家里配的時候花了好幾千。

當地的眼鏡商表明, 在司徒鎮(加工廠聚集地),這種眼鏡從工廠里加工出來,最多才15塊錢。

而且無論市面上的什么大牌眼鏡,他們都能做出來。

他們聲稱:“舉個例子來說,眼鏡店里擺出來的那些所謂國際名牌眼鏡,實際上大都和普通眼鏡區別不大,價格之所以那么高,是貼上牌子‘貼’高的,這里面的利潤說幾十倍都不夸張!”

記得有人在網上發帖說,想知道眼鏡行業的秘密嗎?只要去眼鏡批發市場看看就知道了。

就連去當地考察的老板都在感嘆,眼鏡的暴利,簡直讓人難以置信。

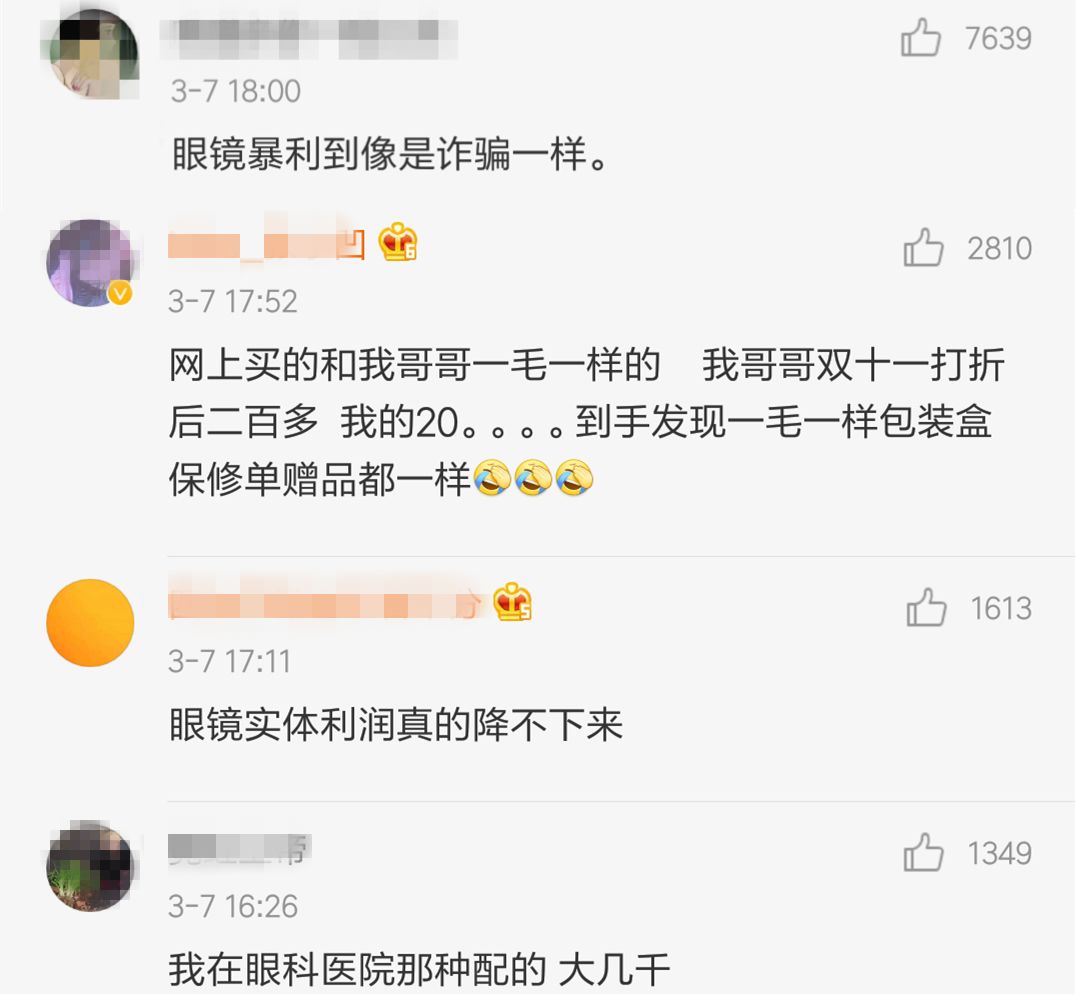

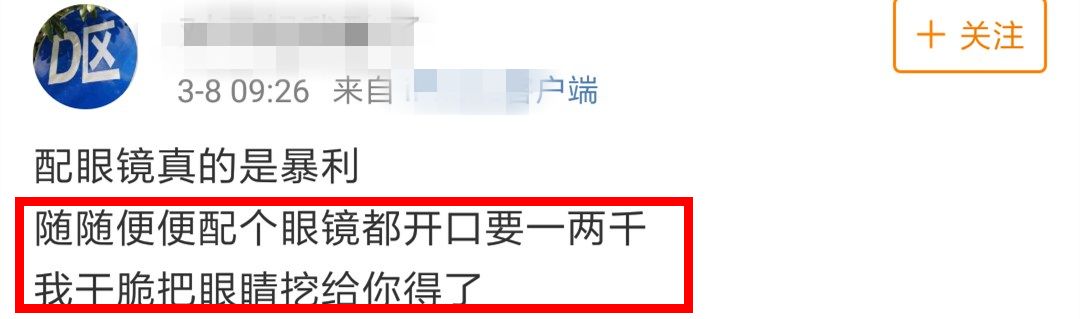

無數人用了親身體驗表明,眼鏡暴利得簡直像是詐騙一樣。

然而在另一邊,眼鏡商的說法卻極度吊詭。

他們認為自己的成本太高,從進貨到廣告營銷各個環節都要花錢。

再加上前期準備的幾十萬設備,跟培養專業驗光師,實在是沒什么利潤。

不過這就引起了幾個問題。

現在的物流行業這么發達,只要打個電話發個信息,丹陽的廠家,就可把眼鏡用快遞發過去了,成本已經少了很多。

如果說不賺錢,那為什么還會有人繼續干下去?

就像丹陽某位老板的判斷:說眼鏡不暴利那是蒙人的。

街上的眼睛店越開越多,即使競爭這么激烈,價格也降不下來。

一個原因是商人的本性逐利,另一個是,他們把錢都花在了廣告營銷上面,導致大部分商家都陷入了惡性競爭的怪圈中。

很多時候,買眼鏡的人在銷售者面前,只能扮演一個瞎子,一個準備隨時被宰的對象。

因為信息太不對等了,沒幾個人知道,該如何去選擇好的眼鏡,即使是懂點兒皮毛,在內行人眼里也完全不夠看。

在這種情況下,去了眼鏡店,只能是銷售員說什么就聽什么,消費者直接變成了不買對的,只買貴的:

“我并不知道每項功能應該貴多少,眼鏡于我而言是必需品,不能不換,總想著一分價錢一分貨,就當買個心理安慰。”

每個人都這樣說,明知自己可能會被騙,可還是要去配眼鏡,這種沒有選擇的無力感才讓人痛恨啊。

(本文部分信息、圖片源于1818黃金眼、工人日報、健康時報、齊魯晚報、半島都市報)