對于中國企業界來說,幾年來始終引起它們高度關注的幾個詞是戰略、模式、轉型和執行。這種變化比起僅僅關注政府關系或者銀行融資來說當然是很大的進步。不過,對于還顯得比較年輕的中國企業來說,如何面對和把握這個龐大市場變化莫測的未來,顯然需要人們為此轉變和付出更多。

本文來源于陳春花教授官方微信公眾號 “春暖花開”。

中國已經由物質短缺時代進入物質過剩時代,已經有人開始反思40年來的企業發展模式是否能夠繼續奏效。在這樣的大背景之下,中國商業環境正在發生劇烈變化,企業同樣面臨觀念以及組織上的變革暗涌。

很多時候我們會擔心,全球環境下是不是有很大的文化差異、沖突,或者語言上的障礙?一個當初被我們創造、強化或者曾經改變的機構,如今卻讓我們感到束手束腳。面對這種情況,我們該如何應對?

造成這些痛苦的根本原因是我們離價值型企業還有很大的距離。

價值型企業

依賴于兩個基本要素

在我回顧這40年中國變化和成長所走過的歷程時,一個更為清晰的想法進入我的腦海,40年后成為價值型企業是中國企業所需要努力的方向。

就成長而言,40年,我們有了很多引以為傲的收獲:市場規模、企業規模、產品要素、成本能力、技術學習、管理體系、人力資源,這一切都是40年間中國企業得以快速成長的原因,也是40年來中國企業的積累和沉淀。

但是論及發展,一個企業就需要有發展的能力和基礎。發展依賴于兩個最基本的要素:

無疑,全球化是我們必須面對的環境發展的最大趨勢。因此不管中國企業是否具備該能力,迎接全球挑戰是必須的,也是必然的。

因此我們需要了解在全球挑戰背景下,什么是國際運作規則,要懂得「國際」的內涵——文化的問題、政治的發展、市場的運作、競爭生態的改變、新思潮的涌現等。唯有如是,才能知道價值標準,也才能夠運用自如。

內在的發展驅動力,來自于企業制定戰略和實現戰略能力的累積。特別是市場經營環境已經進入顧客時代,如何從簡單地理解市場轉化為理解顧客,是中國企業能夠最終進入這個時代和步向下一個時代的分水嶺。

以往我們習慣了動用人力成本、自然資源、政策調整來加快發展,但是,隨著全球挑戰的深入,隨著人力資本強化和資源深化的要求,中國企業需要有全新的增長方式,不能再依賴于規模增長、投資增長和勞動力的單純增長,我們需要尋找的這個新的增長模式,我稱之為價值增長。

從西方經濟發展

探究中國價值型企業

我確定中國企業發展的下一個機會是成為價值型企業,之所以這樣判斷是源于經濟增長方式的轉變。

我們看看西方國家走過的路。薩繆爾森將工業發展分為三個階段,發展道路和增長道路也分為三種。

其中,第一階段是起飛前階段,以英國為主。主要是依靠土地投入,局限性很大,易陷入「馬爾薩斯陷阱」(土地資源被完全占用后,經濟無法再繼續增長)。

但19世紀經濟起飛后,英國并未陷入「馬爾薩斯陷阱」,原因是經濟增長靠的是物質資本投入,用機器代替人工,發展重工業。霍夫曼將19世紀英國、美國工業化初期和中期階段的增長方式外推到工業化后期階段,表明重化工業還要發展得更快,要占支配性地位,這就是霍夫曼經驗定理。

為什么馬克思在19世紀末說,資本主義喪鐘已經敲響?這不是從政治角度提出,而是完全通過經濟分析提出的。但是從20世紀二三十年代的發展情況看,并未實現霍夫曼定理,于是薩繆爾森將這段發展時期稱為現代發展,即經濟增長不是依靠物質資本積累和資源的投入,而是依靠效率的提高。

歷史上,率先實現工業化的國家,在向后工業化過渡時期,也曾遇到過經濟發展與環境和資源緊張關系帶來的所謂「增長極限」問題。跨越這一極限、消解這一極限的重要手段之一,就是構建新型工業化。

在當代,內涵式擴大再生產,不僅意味著生產要素在更廣范圍、更大程度上的優化組合及合理使用,更意味著生產要素以及生產各環節間的科技含量比重的不斷擴大。

最近幾十年,由科學理論到應用技術,再由應用技術到終端產品之間的轉化速度不斷刷新。科技進步為經濟發展創造了新前景,開辟了新道路,科技進步日益成為經濟持續發展的關鍵性因素。

在經濟發展中,我們要逐步確立企業技術創新和科技投入的主體地位,增強企業的研發能力,堅持先進技術的引進、消化、吸收和自主創新相結合,實現市場開拓、技術創新和生產經營一體化。這樣的生產方式,這樣的經濟增長方式,就是以科技創新為前進動力和發展潛力的內涵式擴大再生產的增長方式。

新型工業化道路的真正意義之一是靠效率提高,而不是靠資源投入實現增長。二是靠信息化帶動工業化,由此帶來了企業增長方式的全面改變。這就是我提出價值型企業的根本原因。

戰略、執行、文化

塑造價值型企業

成為價值型企業是中國企業迎接未來發展的下一個機會。一旦價值增長的執行幫助企業走上全球化發展正軌,企業自然會把這種價值意識融入到接下來的發展之中,從而通過企業的文化和管理發展戰略產生進一步影響。

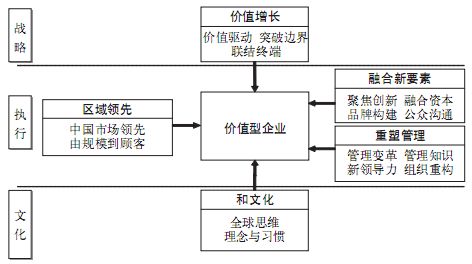

下圖設計和詮釋了價值型企業的模型,我們認為實踐、實施價值模型可以讓企業從目前競爭激烈的本土企業成長為一個充滿價值意識、富有合作群體的國際化企業。

▲價值型企業模型

價值型企業模型主要表現在對企業戰略、執行和文化三個領域的塑造。

戰略邏輯的清晰和持久性決定著一個企業是否可以獲得持續的價值,價值型企業必須具有明確的價值驅動能力:

要求戰略的重心從價格轉移到價值,從市場轉移到顧客,從產品轉移到產業,從本土轉移到全球。

要求戰略的重心,從企業內部轉移到企業外部,不斷打開企業邊界,無論是組織邊界還是生產邊界,無論是產業企業邊界還是產業邊界。

要求戰略的中心從產品轉移到終端,不斷讓企業能夠與顧客站在一起,突破企業與顧客(消費)間的界限,最終實現商業價值。

1.區域領先的市場能力

本土市場的領先能力,決定企業能否實現價值增長。因此中國企業必須首先在本土市場保持領先,沒有本土市場的領先經歷,企業無法真正了解市場要素和價值成長的關系,也無法獲得海外市場增長的資源和基礎。另外,規模領先并不真正代表市場領先,一味追求企業規模并不代表具備市場能力;獲得市場能力來源于企業對顧客和顧客層的專注。

2.融合新的要素

過去40年的發展,驅動中國企業成長的要素是學習、成本、創新和市場。而如今在全球環境的背景下,價值型企業的驅動要素表現在創新、資本、品牌和溝通。創新即自主創新、模仿創新或合作創新;資本即資本融合,以資本驅動市場;品牌即信息化品牌塑造,通過品牌釋放消費的商業價值;溝通即透明公開的公共溝通,以獲得更廣泛的資源。

3.重新塑造管理

全球環境不僅改變了經營模式,而且還改變了管理本身的定義,管理不再簡單承擔原有「計劃、組織、領導、控制」的功能,還需要增加新的內涵,即知識管理、變革管理以及重塑領導力。組織中個人能力和認識的突顯,推動管理者領導力的提升,領導者必須從影響他人轉化到信任個人和引領組織,組織所承擔的功能也從追求效率轉化為推動組織系統整體成長。

企業成長的基石是理念和習慣,文化重構其根源,企業一方面需要在全球視野下確立新的思維方式,另一方面需要在傳統文化基礎上進行選擇和揚棄。只有適合發展和適應變化的文化,才能推動企業成長。我們將這個新文化稱為「和」文化,即求共生的心態,融合世界的價值取向以及全球理念。