最新的”Nature“子刊中有一篇短文,值得一讀。讀懂了這篇,以后再和別人聊起強AI,或者看到科幻電影中的人工智能,就能夠有條理有邏輯的去論述這究竟是在討論哪個維度的問題。

這篇文章總結了300多篇和AI有關的電影,及科幻小說,以及非虛構作品,例如Nick Bostrom的《超級智能》和雷·庫茲韋爾的《如何創造思維》中對機器智能崛起帶給人的挑戰與機遇。弄清楚大眾對AI的認知,至少有3個意義,一是對AI的開發者和產品經理,通過認清大眾對機器智能的期待,可以開發適銷對路的產品;二是大眾的認知會決定哪些AI的應用能夠被接受;三是對AI的監管力度與方向,也受到大眾認識的影響。

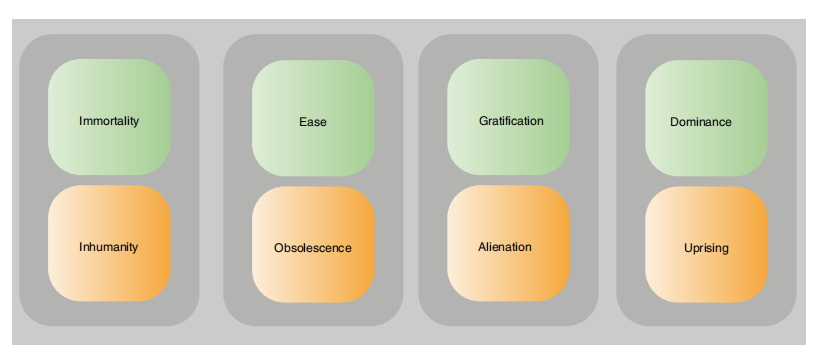

文中總結的四個維度分別是:

1)永生與非人(Immortality VS inhumanity)

2)舒適與取代(Ease versus obsolescence)

3)同化與異化(Gratification versus alienation)

4)統治與反抗(Dominance versus uprising)

第一個維度關系到我們對自身的定義。通過技術讓人能夠長生不老,或者將記憶與思想永久的保存下來,是人自古以來的夢想。在很多AI相關的影片中,都有相關的描述。但人們也會擔心那個永生的東西不再具有人性,或者變得不那么像人。AI技術在醫學上的應用,使得人們能夠離永生的夢想更近一步,而將AI用在腦機接口,或者用機械來增強大腦,最終做到將人的記憶思想外部化,則會帶來AI讓人變得非人化的恐懼。

第二個維度關系到我們和工作的關系。機械的應用帶給人舒適,讓人有更多的空閑。但會思考的機器則會讓人擔心自己變得無用而被取代。這是距離我們日常生活最近的一個維度,但也是最需要想象力的一個維度。不止是失去的工作崗位,如果不是電影”機器人總動員“,人們無法想象無所事事的生活對人性本身意味著什么。所以說舒適的反面是被安排好的無用。

第三個維度關系著人與人之間的關系會隨著AI怎樣變化。AI讓我們的人際關系是疏遠還是親密,當AI化身為看起來有感情的機器人,我們該怎樣對待他們,是像”西部世界“中那樣,在機器人身上釋放自己人性中惡的一面,還是像”機械姬“中展示的,AI賺取了人類的同情后反而傷害了人類。所謂的異化,不是指的機器,而是我們作為人,是否會隨著機器的普及,讓自己變得缺少同情心與共情的能力。而同化是說我們如何讓我們設計出的機器能夠和大腦感性的一面更加契合。

第四個維度關系著我們與機器的關系。會思考的機器會不會一直聽命于人類,從2001太空漫游起,到星球大戰,到終結者,都在討論這個問題。即使我們將阿西莫夫的機器人三原則執行的嚴絲合縫,我們還是擔心我們一條錯誤的指令,讓機器錯誤的執行而毀滅了人類自身。例如《生命3.0》這本書就擔心讓機器做出最多的訂書針,會讓機器將整個地球拆了煉鐵。

總結了文章的觀點,我覺得還缺一個維度,就是AI會如何影響我們和創新的關系。當前的AI已經可以說具有了想象力與創造力,例如風格遷移模擬不同藝術家風格拼湊出的畫,使用RNN做出的詩,而Alpha Go下的棋,也是人類棋手看不出套路的全新走法。AI的引入會引爆還是熄滅人類創新的進程,會怎樣改變教育的效率與公平性,是AI帶給人類社會影響最深遠,也是最迫切的機遇和挑戰。

人類作為萬物之靈,不止在于創造了,還在于其心智中的無用之大用,比如認為人生有比利益優化更重要的意義,能感受得到偉大藝術家給人傳遞的震撼。這是人類區別于機器的更基本的特征,不是常識,心智理論或者信息整合等具體的能力,而是一種一旦說出來就沒意思的那點意思。就像機器能在高考中回答出李白詩詞的中心思想,卻無法像人類那樣體會到李白詩歌帶來的震撼,并因此誕生出新的文章。

創新這理應該被關注的第五個維度,在過去的文學與非虛構寫作中,由于人們低估了AI的發展的可能性(人們無法想象有創意的機器,直到一個新算法讓人無法在根據是否有創造力來區分人與機器),從而沒有被重視,最終導致沒有出現在該論文中。而這反映了向后看的回溯式總結要面臨的問題,即對新出現的問題無法意識到其重要性。

如果讀到這里還覺得意猶未盡,推薦你讀讀哲學博士張小星寫的倆篇文:

放開那只機械姬——人工智能中的意識與倫理 上

放開那只機械姬——人工智能中的意識與倫理 下

更多的相關主題討論,請點擊閱讀

生命3.0-在億年的尺度下審視生命的演進

人的價值在于提問-讀《Human are underrated》

附錄:原文英語摘要

This paper categorizes some of the fundamental hopes and fears expressed in imaginings of artificial intelligence (AI), based on a survey of 300 fictional and non-fictional works. The categories are structured into four dichotomies, each comprising a hope and a parallel fear, mediated by the notion of control. These are: the hope for much longer lives (‘immortality’) and the fear of losing one’s identity (‘inhumanity’); the hope for a life free of work (‘ease’), and the fear of becoming redundant (‘obsolescence’); the hope that AI can fulfil one’s desires (‘gratification’), alongside the fear that humans will become redundant to each other (‘alienation’); and the hope that AI offers power over others (‘dominance’), with the fear that it will turn against us (‘uprising’). This Perspective further argues that these perceptions of AI’s possibilities, which may be quite detached from the reality of the technology, can influence how it is developed, deployed and regulated.