鏈得得App重磅上線“得得專欄”——Get Knowledge Get Money ,掃碼下載App來給這些幣圈鏈圈最有思想的專業領袖瘋狂打Call吧!本期『得得專欄』作者簡介:方軍。資深互聯網人,跨界于技術、管理與內容。曾任創業邦執行總裁、現代傳播集團CTO。著有《創意,未來的工作方式》(2016年11月中信出版)。

“99.99%的區塊鏈項目都將失敗!”

對區塊鏈技術與經濟的期待有多高,看空其前景的意見就有多少,其中最極端的說法莫過于這個論斷。

對這個論斷有時候我們會玩笑應對,這么精確的數字是怎么計算出來的?是以多長的周期、什么樣的標準來判斷成功與失敗?

我們都知道這是一個故意夸張的概括說法,某種程度上,我也贊同這個預測。調侃它只是因為,對技術變革我向來樂觀,也認為應保持長期樂觀。

但是,雖然我們看好區塊鏈技術和經濟的巨大可能,并認為我們可能處在類似于1994年互聯網商業化應用開端的時刻,但我對現在的絕大多數區塊鏈應用的確充滿疑慮。

信用層與區塊鏈經濟

區塊鏈技術的前景人們已經逐漸形成共識,它是一個對互聯網的「協議級變革」:

一方面,區塊鏈技術為全球互聯網增加了一個“信用層”,從而讓原來必須依賴互聯網上的信用中介進行的價值轉移和交易,可以直接在兩個個人直接進行,這是區塊鏈技術驅動的所謂下一代互聯網是“價值互聯網”說法的由來。

另一方面,區塊鏈經濟為數字世界引入了代幣或通證(Token),讓哪怕0.00001美元甚至更小的價值都可以被識別、確認和交易,讓人、組織、機器可以采用經濟邏輯來進行協調,這為互聯網增加之前缺少的原生經濟元素。

比如,有了這種這種經濟元素之后,機器與機器就可以不只相互溝通,還就可以通過智能合約進行相互交易了。

由于區塊鏈經濟是依托于密碼學技術的,肖風等人也稱之“加密經濟學”。也有人用沿用Token(代幣、通證)的說法,稱之為「通證經濟」,而或許簡單直接地稱之為「區塊鏈 經濟」就好了。

在之前的互聯網上,價值轉移可以通過在各類信用中介協助下進行,經濟元素也被各種方式納入,我們可以在網上購物或購買服務、使用銀行和股票交易等金融服務。

但之后:

區塊鏈技術和經濟把信用層與代幣這兩個要素變成互聯網的基本的、原生的組成部分。

因而從長期看,建立在理解基礎上我們對區塊鏈所帶來的變革持長期樂觀看法。

圖:價值互聯網與區塊鏈經濟

規劃一個「生態」?

但我又從實用主義的角度得出自己的疑慮。

區塊鏈技術與經濟應用目前仍處在早期,尚在高速發展,在功能性、可行性、易用性上仍未能跨越到可進行大規模用戶應用階段,這是很多人都關注的問題。

但更實用性的問題是:

當下的區塊鏈項目絕大多數都被長期愿景吸引、試圖直接構建一個生態,而很少回歸基本從一個很小的、可用的產品開始。

通常來說,互聯網產業中的公司有三種存在方式:從“產品”,到“平臺”,再到“生態”。

產品

平臺

生態

產品,就是一家公司提供的、滿足用戶需求的事物,比如網絡門戶、比如大眾點評、比如微信等等。

平臺,或者說互聯網平臺,是指它是連接多方的所謂多邊平臺,淘寶、滴滴、Airbnb等是典型的連接生產者與消費者的雙邊平臺。

在《平臺時代》研究中,我們在對網絡零售、服務交易、內容、金融、社交等主要的互聯網產業類別研究后認為,平臺是互聯網變革每個產業與領域的方式,技術驅動的互聯網平臺成為經濟、社會與生活中新的資源配置與組織方式。2016年8月,全球市值最大的公司都變成互聯網平臺型公司,這被認為是全球進入平臺時代的關鍵轉折點。

但是對平臺的研究越往下深入,我們越發現:

平臺首先應該一個好產品。它需要從一個滿足用戶需求的產品開始,成為平臺是結果。

接下來,成功的平臺會進一步生長,比如采用“開放平臺”策略,比如擴展業務和建立聯盟,最終長成一個生態。現在在中國,騰訊、阿里巴巴、百度、螞蟻金服、小米、美團、滴滴等已經以各種方式形成生態。

要注意,生態是生長出來的,而非在一開始規劃出來。

但現在,讓人困惑的是,多數項目因為相信區塊鏈技術和經濟的巨大變革前景,而試圖在一片片空地(各種產業與領域)圈地、試圖規劃與建立“生態”。

類比來說,這就相當于在沙漠中大舉建設樓盤,要將之建成新城比如新的拉斯維加斯,但這樣出來的極有可能是荒廢的“鬼城”。

實際上,從長周期看,城市是生長出來的,從短周期看,是生長與規劃共同形成的。

生長的區塊鏈項目生態

再更具體地說現在的兩類區塊鏈應用項目設想:

一種是基礎設施型的公有鏈,也常被簡單稱為基礎鏈或公鏈,一種是基于某個公鏈或自建公鏈的行業應用,在不同的情況下會被稱為行業公鏈或去中心化應用(DAPP)。

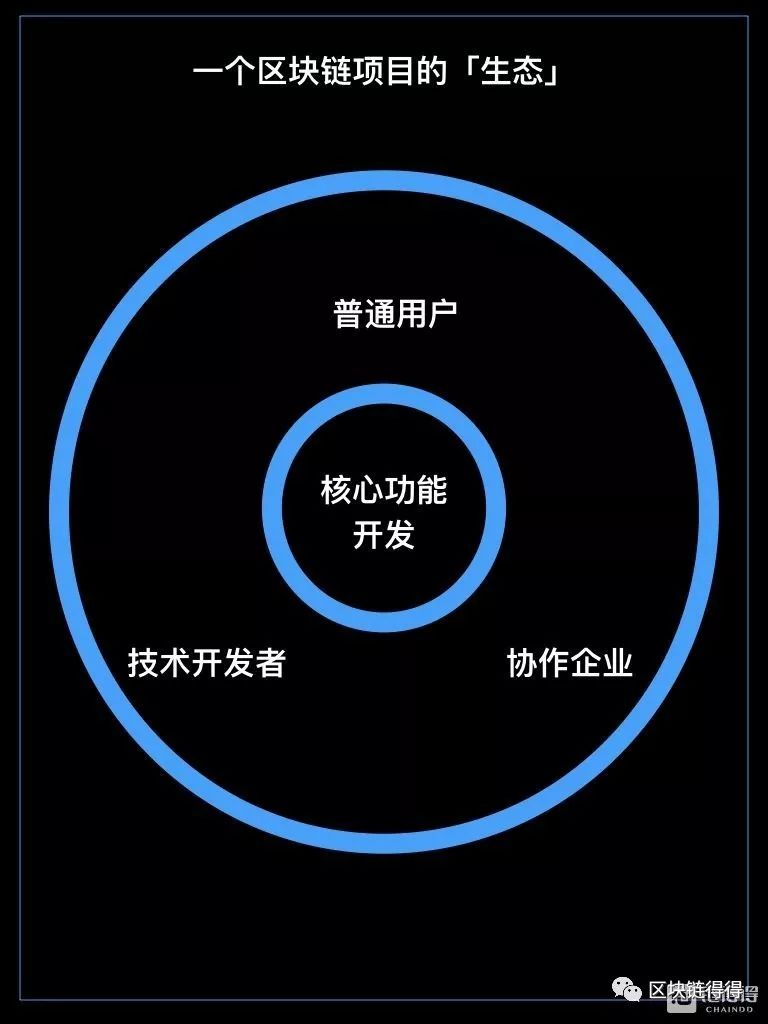

這兩類項目有著相似的組成方式、各略有偏重:內圈是圍繞區塊鏈技術與經濟功能開發,外圈至少包括三方——技術開發者、協作企業以及普通用戶。

圖:一個區塊鏈項目的「生態」

現在從結果看,相對站穩的區塊鏈項目固然形成了某種生態,但它們都經歷了較長的生長過程。

它們可能起步時也有建立生態的愿景,但均是從某個非常具體的點加強、展開的。比如主要受關注的幾個典型區塊鏈項目/生態各有側重:

比特幣只有內圈部分,外圈是在近九年時間中逐步長出來的;

Steem基礎公鏈和Steemit博客平臺這對組合關注的焦點是普通用戶可使用的博客寫文章的功能;

過去一年中,以太坊是因為其定義和推出的ERC20代幣標準而吸引大量協作企業;

新秀EOS則是通過技術負責人Dan Larimer的號召力吸引了眾多技術開發者。

圖:以太坊生態的漫長生長過程

對當下眾多行業型的區塊鏈項目設想心存疑慮,正是因為它們的做法正好相反:

它們努力展示宏大的應用場景和生態可能性,

卻看不到可以“用針刺破天”的那個針,

更不用說這個針準備著力的點。

我們真的理解了「社區」嗎?

從實用角度看當下區塊鏈項目失敗可能性非常高,也是因為項目的組織方式在發生巨變。

區塊鏈技術與經濟是由技術極客社區發展出來的,基礎公有鏈項目都是開源代碼、開放即誰都可以接入或分叉、進行非商業或商業應用。

這是技術極客社區熟悉的組織方式:

服務器操作系統Linux、知識共享的維基百科是其中的兩個標桿;

創作共享(Creative Commons)標準也讓創作者可以把圖片、文字等創意成果的權利分享給大眾。

按開源社區的經典文章《大教堂與集市》所比喻的,這樣的技術項目的組織方式是像“集市”,它不是由命令與控制主導的“大教堂”的建設方式。

由于各種法律和規范的原因,當下絕大多數的區塊鏈項目都是采用設立一個非盈利性基金會的方式在運作,但這僅是形式。

對比多數人熟悉的公司組織,吸引核心開發者和形成開發社區的是完全不一樣的理由與方式。

現在幾乎所有參與者對開源社區的組織方式都缺乏真正理解,并且這不是人人都可貢獻認知盈余或主事者需是奉獻者心態就能解答的簡單問題。

上文討論說,一個項目它的內圈是區塊鏈技術與經濟功能的開發,外圈是技術開發者、協作企業與普通用戶。對于熟悉過去20多年互聯網公司化運作的人來說,協作企業可以用聯盟或利益的方式聚攏,用戶可以用好的功能來吸引。

但是,如何形成核心開發社區即讓更多外部開發者做出貢獻的機制、如何為軟件平臺吸引眾多的開發者,是所有人都要學習探索的新技能。

即便對于原本就是開源技術社區中的人來說,由于區塊鏈技術和經濟帶來巨大的經濟利益,過去在極客圈子中適用的行為方式和規范也受到沖擊:

原來只是為了興趣與榮譽為開源軟件貢獻力量,現在出于機緣有人獲得以數字貨幣形式的巨額收益,或者項目突然獲得巨額資助,你的心態會發生什么變化?

在《大教堂與集市》一文的最后,Eric S. Raymond寫道,“開源理念在其他很多地方已經獲得了成功和支持。”這個論斷是否成立我們并不確認,開源技術社區的建立與維護是一門失傳的藝術。

其實,即便認為過去20年中開源理念與組織方式在技術社區中獲得了成功,今天當這種方式擴展到小圈子之外,讓技術社區之外的人能接受、擁抱并改造使用它也并非易事。

現在,多數區塊鏈項目簡單復制開源項目的組織形式,但可能只得其外形,內在的組織方式和心智模式變化遠未發生。