2008年11月,一篇在加密學界引起熱議的論文“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”橫空出世。這篇文章的作者中本聰提出了一種完全通過點對點技術實現的電子現金系統,它使得在線支付能夠直接由一方發起并支付給另外一方,中間不需要通過任何的金融機構。

時隔十年,創世人中本聰卻早已隱秘于世,而基于共識的Bitcoin又因共識而分裂成多個現金系統。而一位在行業中自稱“中本聰”的開發者CSW又欲分叉,脫離現在的團隊,準備自立為王。

指導 | 孟江東

分析師 | 洪福川

1

支付就是比特幣網絡唯一的應用

正如《比特幣白皮書》所說,比特幣網絡是電子現金系統,為了解決現有金融支付體系中存在的問題以及給予有特定支付需求的用戶使用,它主要有四個特點。

1. 去金融中介,減少因為中介帶來的交易成本。

基于點對點技術,每個用戶都是一個節點,買賣一方發起交易將會傳播至全網,通過分布式賬本的記錄,每一個用戶都是該筆交易的見證者,無需中間擔保和信用背書。

2. 不可逆的支付手段(可逆不可逆皆有利弊)。

交易可逆的情況發生在有中介的前提下,當大家都是一個節點時,權利均等,無法逆轉交易。

3. 交易雙方完全匿名,個人隱私暴露幾率減少。

每一個錢包地址都是一串通過加密的字符串,每個人可以擁有多個錢包地址,只要存儲好對應的私鑰,保證錢包地址的所有權;其次有網絡,錢包便可使用,每個人在每筆交易中只顯示地址,而不涉及其他多余的信息。

4、交易時間可查。

通過構造一個“永動機”——時間戳機制,每一筆交易都會附上一個時間戳,方便交易時間的查詢。

從比特幣網絡創建以來,有無數的挑戰者試圖取其精華去其糟粕,利用開源的代碼不斷開發出新的系統,但是不論怎樣更新,比特幣依舊保持著霸主的地位,共識依舊。

(數據來源:CoinMarketCap)

作為去年最成功的的公鏈項目,以太坊網絡通過加入智能合約走出一條不一樣的賽道。路不同,便不存在誰殺死誰這一概念。并且以太坊的創始人V神近期也在反思目前的項目生態,價值錨定和支付并非以太坊所擅長的事,專注生態和技術革新才是最適合以太坊的一條路。

以太坊網絡上目前已經擁有高達12萬+個通證,每天80萬(數值浮動10%)筆交易,調用20萬+智能合約,已經和瑞典知名支付系統Klarna旗鼓相當,但是市值是后者的8倍。但是,其目前具體的定位及前景仍是一片迷霧,是IC0基地?還是資金盤游戲的圣地?

比特幣網絡從一開始的定位就很明確,專精于點對點支付。

那么比特幣網絡是不可替代的嗎?并非如此,只要有更優秀的現金系統,讓絕大部分的人認可,共識發生轉變,那么就是比特幣退居幕后的日子。

而比特幣的競爭對手也就只有自己的親兄弟本身。

比特幣硬分叉后的比特幣現金

比特幣網絡是一個P2P網絡(PEER-TO-PEER),用戶可以選擇全節點錢包軟件和輕錢包軟件,全節點錢包負責鏈上信息的廣播和驗證,需要實時同步完整的網絡區塊。

正如同軟件會不斷升級,比特幣網絡同樣也需要升級。對于一款開源軟件,用戶可以自行設計以達到最符合自己需求的系統,也可以使用官方的系統。而基于不同共識的產生,就出現了“軟分叉”和“硬分叉”這兩種現象。

一群人在一起,總會有一些不同的意見。隨著發展,有人覺得路太窄了,應該走寬闊的大馬路,這樣效率更高。經過大家一致認同,都覺得該換一條路。經過表決后,大家一致換到大馬路上,這是“軟分叉”的概念。

有人認同換路,有人則不這么認為并且相當堅持。最后換路的走到大馬路上,其余的人繼續走原本的老路,分道揚鑣,形成一條全新的區塊鏈并保留之前的區塊,這叫“硬分叉”。當然,不管軟分叉還是硬分叉相互的網絡都是兼容的。

作為第一條備受爭議的分叉網絡BCH(Bitcoin Cash或BCC),在誕生之前就經歷了香港共識、紐約共識來選擇自己的路。

爭議的根源便是如何處理如此之多的交易量。

簡化事件的經過便是:Bitcoin Core團隊不同意比特幣網絡的擴容,從而導致硬分叉出了8M區塊的BCH。

這一事件也使得一些用戶認為,BTC已經不是BTC而是BCE——Bitcoin Core團隊主導。BCH由于是吳忌寒、Roger Ver、Craig等人一手主導,被笑稱為“吳忌寒幣”。

2018年9月1日,比特幣現金網絡處理了200萬筆交易,平均每小時處理了85835筆交易,每秒23.8筆交易。

現實中,Visa平均每秒交易1667筆,PayPal(類似支付寶)每秒處理193筆,支付寶峰值每秒處理25.6萬筆(2017年雙11數據)。

數據可見,不管是BTC,亦或者是BCH,都還沒有到走入千家萬戶的時候。

BCH的特征也決定了其相對BTC在小額支付以及頻繁轉賬方面的優勢。

微軟支持BCH支付

BTC、BCH在國外如火如荼的進行支付渠道的架設,頗有點當初支付寶和微信進行線下渠道鋪設的影子。大部分支持BCH的商戶也都支持BTC,但是支持BTC的商戶不一定支持BCH。共識依舊在BTC上,BTC的認知依舊強于BCH。

假設,比特幣網絡和比特幣現金網絡在技術規格上一樣,但是支持比特幣網絡的商戶卻比較多。那么BTC的價值便高于BCH。事實是比特幣現金網絡的技術優于比特幣網絡,支持的用戶少于比特幣網絡。這也是BCH價值低于BTC的主要原因,因為價值是依靠整個世界的“共識”所構建。

向比特幣現金發起沖鋒的CSW

CSW全稱Craig S Wright,一個自稱自己是中本聰(Satoshi Nakamoto)的前BCH支持者。根據Sergio統計,中本聰持有約1148800個BTC(按照$6000/BTC計算約合70億美元)。

之所以說CSW是前BCH的支持者,因為CSW本人與BCH社區的共識發生了沖突。CSW打算從BCH上再次分叉出一條名為Bitcoin Satoshi‘s Vision(BSV)的鏈。

BSV最大的改變是將最大區塊的大小調整到128 MB。

這是否是中本聰真正的想法?如果你是中本聰你現在會怎么做?

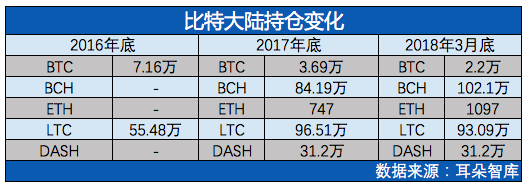

吳忌寒做出了選擇,將手中的BTC換成了BCH。

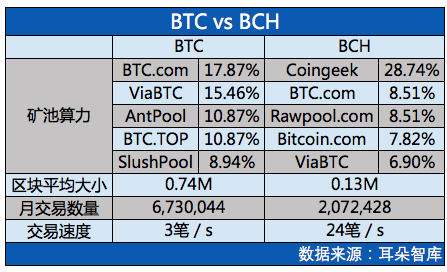

比特大陸一直將手中BTC換成BCH,用真金白銀為自己的選擇投票。比特幣網絡礦池第一名(17.87%份額)和第三名(10.87%份額),比特幣現金網絡第二(8.51%份額)都為比特大陸所有。說明在挖礦收益上,BTC普遍高于BCH,但是比特大陸更加看好BCH的發展。

少量的BCH是通過礦廠獲得,大部分是由BTC兌換獲得。

假設CSW是真的中本聰,手上也依舊持有一百多萬個BTC。那么他通過販賣BTC拉抬BSV,可能使BSV成為真正的比特幣或者中本聰的那個比特幣( Satoshi's Bitcoin)嗎?

答案是:不可能,中本聰之所以隱退, 便是因為這是一個完全去中心化的支付體系,而非打著中本聰旗號的一個Token。

BTC有價值的前提是共識,其后是支付。比特幣現金把后者做好了,但是卻沒能握住共識。