2018年8月10日,井通副總裁張沛先生在DAGA | Blockchain & AI (核心群)做了專題分享,主題為:區塊鏈與社會學。以下文字根據講座的語音整理,已經過作者審核。榮格財經編發此文時有刪節,未經本人審閱。

▲張沛,井通副總裁

▲生產信任

我們說區塊鏈是構造信任的機器嗯,但是這句話并沒有講完。從社會學的角度來講,信任是分種類的。嗯,不是說有了數據我就可以信任了,比如說我們信任自己的家庭成員,信任自己的父母,信任自己的朋友,這個過程中也是不需要什么區塊鏈的,可信數據依然能夠構建信任的,那么就是我們常見的第一種構建現實的信任的范式叫做基于人格的信任。

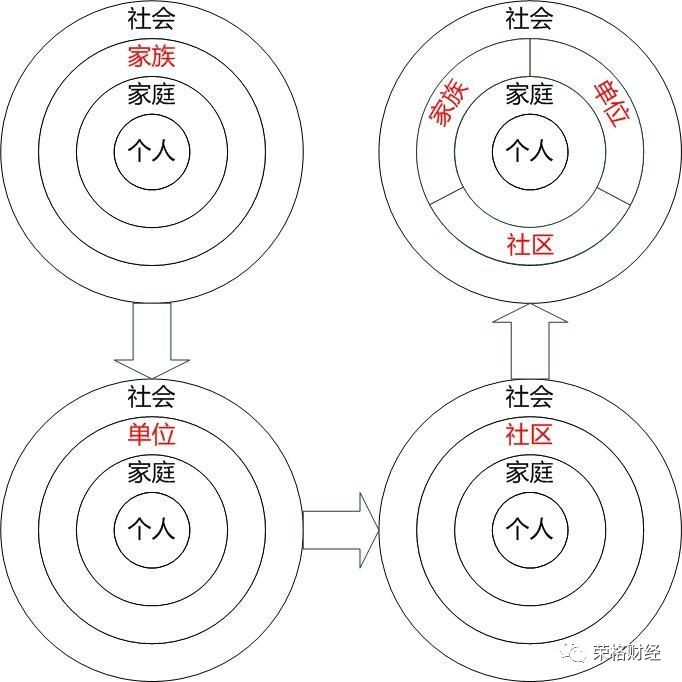

1、差序格局:父母、家庭、朋友、社會關系

▲基于人格的信任

在這種熟人關系的網絡情況下,我們會容易構建比較穩定的信任關系。嗯,比如我們的核心家庭,父母,兄弟姐妹,朋友等等,那么這個構成了我們中國最核心的一個圈層。費孝通先生講的這個叫差序格局是非常形象的一種表述,相當于是祠堂里面的水波一樣從核心到外圍一層一層的淡化,一層一層的減弱,也就意味著我們的社會關系在遞減。

2、圈子:協作網絡

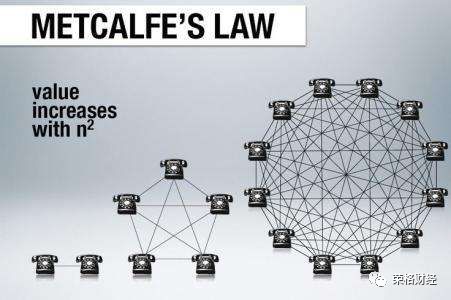

計算機界有一個比較經典的定律叫梅特卡夫定律。這個定律講網絡的價值與用戶數量的平方成正比。也就是說當你有三個用戶的時候,這個架子假如說是9,但是你有五個用戶的時候,這個架子就是25,這個增長的速度是非常快的。在我們的社會協作過程中,不同規模的這個協作網絡產生的這個價值網絡也是極大的,不同的。

▲梅特卡夫定律

接下來我以幾個不同的社群來跟大家做一下分校,第一個我要講的是格萊珉的五人小組社群。這五人小組里面兒是能建立一個強協作關系的,比如說過去在農村地區,其實大家的稱呼往往不是直接稱呼名字都是以孩子的爸爸,孩子的媽媽。某某某為一個基點,很多人互相叫不出來名字,那么在格萊珉這個小組里面的話,大家首先要求對方知道對方叫什么名字。而且五個人之間是相互比較熟悉的。

其實這種熟人網絡就構成了一種網絡約束。如果說你不遵從這個網絡里面的一些默認規則的話,這個小組的協作就很難進行下去。所以,這算是小范圍社群的一個基礎共識。

看美國大片兒,應該都知道美國的海軍陸戰隊很多時候是按照小組來作戰的。那么每個成員有自己不同的特長,他們會把自己的某一個方向交給他們的隊員,然后五個人的小組構成了一個小作戰單元。這種靈活性是非常強的,而且互相配合要求非常高。

為什么我們要說五這個數字呢?這個數字其實算是一個邊界。

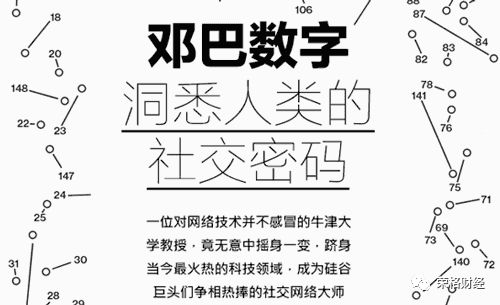

第二個數字是鄧巴數,這個是英國牛津大學的人類學家羅賓鄧巴在20世紀90年代研究不同社會結構的,這個熟人關系,他發現從原始部落也好,這個資本主義部落也好,到現在社會也好,不管這個文明進化到什么程度,每個人所能處理的熟人關系大約是148人,四舍五入的話就是150人。后來被提升為鄧巴理論,被認為是很多人力資源管理以及社交網站的理論基礎。

▲鄧巴數

大家可以回顧一下自己日常社交的一些基本情況,就是你數一數你日常所能維護的熟人群體的數量,你列的清單一般情況下來講,你肯定不會超過50個人。

鄧巴理論在研究的時候還有另外一個延展性,就是能夠精確交往、深入交往的人數,一般來說是20個人左右。比如,我們群里面有很多這個女性朋友,如果說你能有20個以上的閨蜜,那你就很厲害了,我還沒有見過有多少女孩子有20個以上閨蜜的。

還有一個是伴隨著區塊鏈的火爆,微信成了一個社交的基礎應用。很多微信群開始爆炸性的發展出來,很多人開始加很多好友。我也見過不少人,微信加滿了,自己有三四個甚至更多的微信號,那么大家知道微信最多能夠加多少好友嗎?

我的微信還沒有加滿,所以我現在沒有驗證過這個答案。微信官方網站給的好友上限是五千個。但是多個渠道顯示張小龍給的這個人數是五千零四十人。為什么說還有個零頭兒呢,因為這個數是柏拉圖理想國里面的人數。張小龍其實借用了這個隱喻。

▲理想國

大家沒事的時候可以翻一翻自己的微信好友里面的聊天記錄,如果說一年內有聊天記錄的,或者是喜歡聯系的,我相信超過兩三百個人的應該不會太多,可能90%的這個交往也就局限在幾十個人。

我們為什么要提起這樣一個古老的理論呢?其實這個過程中就是下面我們要提到的一個東西:人的大腦生理局限性。也就是我們的社會跟技術發展其實很快,但是大腦的進化其實是挺慢的,跟不上。我們的記憶力以及我們的計算核心單元CPU,相比機器來講,無論是可擴展性還是可升級性都是非常差的,而且很難通過訓練達到有質的提升。

區塊鏈其實是一個廣泛互聯的基礎設施,但前提是連接了這么多的資源,這么多的好友,這么多的人,最中間能建立一個強協作關系嗎?如果說沒有強協作關系,那么這個價值又怎么產生出來呢?

我們說區塊鏈是構建信任的機器,其實從流程上來講,我們是通過區塊鏈計算機來作為我們大腦的一個外腦來協助我們工作,他本質上是我們使用的一個機器人,那么這個機器人來彌補我們大腦的不足,通過A所使用的機器人和B所使用的機器人,這兩個機器人之間來建立一個通信協議來進行鏈接,那么兩個機器人分別影響到他們的這個機器人的使用主體,而是通過這樣的一種方式,機器與機器之間進行鏈接,機器再分別與人進行鏈接,然后再在兩個人之間形成這樣的一種關系變化。

▲三體

比如,《三體》里面就是有一段話是這么講:三體人很好奇,為什么人類還有秘密呀?因為人類的通信是靠語言來進行的,那么語言其實說話也好,或者其他交流方式也好,這個輸出的帶寬是非常低的,而三體人是靠腦電波來交流的,那么這個通信的帶寬就是很高的,而且他們算是一個點對點的通信廣播式通信。這種通信方式是沒有秘密的。

那么,我們通過區塊鏈也好,通過現在的互聯網也好,其實是通過機器跟技術的進步來解決人類大腦的生理缺陷。

但是這個缺陷無法從根本上解決,只能通過技術來進行修補、來進行一定范圍內的補充。我們可以無限去靠近,但還是永遠達不到三體社會。剛才我講了第一個熟人關系之間是直接點對點建立人格的信任的,那么當超過150人之后,也就是鄧巴數之后,超過這個社交協作的熟人邊界之后,我們點對點之間要建立信任,是需要有工具的,這個工具就是通過機器,以及機器與機器之間實現充分的鏈接,機器與機器之間可以有比較高的通信帶寬,有數據處理協議來拓展我們的協作邊界。

即便說是區塊鏈連接了非常非常多的資源,連接了很多個社區,很多個公司,很多個應用,但從我們的日常生活來講,所能維護的這個社交關系還是不會超過150人,這是由我們的生理結構決定的。我們短期內的大腦也不會進化這么快。

所以把這一個流程串連起來看的話,目前區塊鏈技術其實要解決的是在機器與機器之間去完善通信協議,機器與機器之間去增加通信帶寬,機器與機器之間去降低協作成本,然后這個中間環節打通了之后,那么這個機器可以更有效的作為人類的外腦來去影響人們的行為決策,進而在兩個人類主體之間建立信任,而過程中能夠提供一個更有效的基礎設施。

做個小結:基于人格的信任是信任的第一種范式,從家庭,朋友到社會關系,一層一層逐漸的遞減。信任的第二種范式則是基于系統的信任。

▲科學的最大特征是可證偽

(二)基于系統的信任

比如,我們都說相信科學。科學其實不是某一個人,不是一個程序,也不是一個機器。你很難用一句話來進行概括。那么,科學最大的特征是什么?科學最大的特征是可證偽。

從亞里士多德時代,到伽利略時代到牛頓,再到愛因斯坦,我們整個物理學是不斷的在進步的,每一個新階段都會發現前任的錯誤或者不足。但是,我們現在不能說亞里士多德時代就不是科學了...科學不是說不可以錯,科學是可以錯的,但是一套整個的構造過程是要可證偽的,也就是說需要被重新驗證,被其他人可以驗證。

但是我們再回到第一種親人方式上來講人格說,信任是不可以被證偽的,有時候你說你就相信這個人,比如說一個姑娘,她愛上了一個渣男,她就相信這個渣男,雖然大家都看不起這個渣男,不相信這個渣男,但是沒有辦法。這就是你可以說是愛情沖昏了雙眼,其實從1萬個角度來講,一個人相信另外一個人,他無法把這種信任有效地傳遞下去,但是一個人相信科學,他可以把這種信任有效地傳遞下去。人格是不可以被證偽的,而人也沒法證明自己沒做過的事兒,比如說一個人沒有偷東西,那你要讓他自己證明沒有偷東西,他其實自己很難證明的。

▲疫苗事件

生產信任是一個非常復雜的過程,這背后需要專業的訓練,就比如說生產疫苗,需要專業的設備,專業的人員,專業的流程控制,專業的檢驗人員,專業的審批人員等等一系列的過程來進行,確保社會分工是值得信任的。

▲傳播信任

我們說一說傳播信任。比如說你去買一個牙膏,你去買一個化妝品,往往你只認識這個牌子,你也不會仔細看產品說明。因為我們大腦的處理信息有限,只能接受一個簡化的信息,所以信任傳遞出來必須是一個簡化的過程。

大家其實看到很多媒體性的人格被媒體塑造的認知,這個里面很容易被媒體帶節奏的,人們只關注情緒化的語言、情緒化的文章,所以很多自媒體的運營深暗此道,往往先調動的是朋友圈里面的這種情緒化的操作系統,然后基本不給你講什么是專業的東西。

現在有了區塊鏈之后,有沒有可能來解決這個信任的生產和傳播的一對矛盾呢?生產信任是一個復雜的過程,傳播信任是一個簡化的過程,這個是由于人類大腦的這個輸入和加工的一個局限所導致的。

人類對于大量數據的這種簡化的處理是簡化為品牌,那么機器對于大量數據的簡化處理怎么進行處理呢?這個里面兒就不能單純就區塊鏈論區塊鏈了,比如說大家可能都是支付寶用戶,你可以看到支付寶推出這個產品叫芝麻信用,我也用了很多年了;比如用現在的共享單車,如果你芝麻信用分高于600分以上,你就不用押金了,在這個過程中就被給出了一個簡化的信用處理,其實節省了很多商業交易的成本。這個是機器對于數據的一個簡化處理的案例。

機器對于數據的簡化處理,還是要符合人類大腦的認知習慣的。區塊鏈還是作為人的一個外腦來進行輔助的。

這個問題一直是業界人士爭論比較多的問題。中心化是帶來效率,去中心化是帶來公平;中心化和去中心化,分別有不同的場景,是一個長軸不同的場景分布,以及在這個長軸上不同的位置,然后在這個長軸上可能會向兩端不同方向移動,就在中間尋找一個平衡。它本身是一個動態變化的過程。

▲中心化與去中心化

談區塊鏈去中心化之前,我們先來談一談中心化。比如,當工業革命開始之后,出現了各種各樣的生產類的工廠;再比如,我們日常生活消費品,全世界的鞋匠基本都消失了,鞋匠開始成為工廠的工人了,沒有任何一個鞋匠所制造的鞋子會比工廠的成本更低,會比工廠的質量可能更好。當然,現在這個個性化定制的一些鞋子,就另當別論了。

所以,我的一個觀點是中心化在生產制造物質生產領域會繼續加強。這種效率的加強會讓整個分工體系都會享受到效率增強的紅利。

我們再來看一看關于去中心化爭論比較多的一個部分。其中非常典型的一個領域是金融領域,因為金融在我們的社會中承擔了一個非常重要分配的角色,而它又不直接從事生產制造。我們可以看一下一個數據:2017年的銀行業金融機構與非銀金融這兩個金融業所得到的利潤總和超過所有其他實體經濟領域的利潤總和。我們可以說金融業的貪婪一而再再而三的在我們的歷史當中出現。所以科技界的極客對這個現象很不爽,然后2008年開始有了比特幣。(郭善琪注:應該是2009年1月3日才有比特幣的)

人們對金融領域關于去中心化的訴求、對于公平的訴求,是一個讓利益再次分配、利益再次均衡的一個博弈。總結起來,我認為去中心化所涉及的這個矛盾比較突出的地方是側移到規則和利益分配這個領域的訴求,也就是說在人類社會操作系統的軟件部分。

人類社會操作系統的硬件部分中心化會讓整個群體都受益,因為效率增加了,而在人類操作系統的軟件部分,對于去中心化的需求會訴求比較高,這個里面的矛盾會比較突出,因為涉及到利益分配規則的制定。

▲中心化與去中心化

中心化與去中心化在中間取得一個平衡,本質上是公平與效率的平衡。

大家都反饋這個區塊鏈的人才太難找,區塊鏈的技術人才也特稀缺,我非常同意這個觀點。后來我又在想,區塊鏈到底什么樣的人才才是稀缺的?自己在區塊鏈哪些方向進行發展,以及應該往哪個方向進行努力呢?我思考了一下,真正稀缺的不是能解決問題的區塊鏈碼農或者其他的這些技術類的人員,最稀缺的的是具備區塊鏈哲學素養并面向未來商業場景與未來協作關系的能夠設計出的一套基礎設施。

▲社區與公司

現在很多公司在做幣改一鏈改,包括鏈通等各種不同的名詞玩法。未來會成就公司制度嗎?我越想越覺得可能不會成就公司制度。

舉個例子,迄今為止沒有哪家企業用公眾號將企業品宣做的非常好的。但公眾號卻成就了自媒體。那你就不要在企業里面待著好了,出來干自媒體好了,所以大家看到現在有非常多知名的自媒體公眾號的話,成就了非常多的自媒體。那么,對于區塊鏈也是一樣,你要想一想,區塊鏈未來會不會成就公司制度呢?如果不是,又何必在這個方向苦苦掙扎,苦苦糾結呢?

在這里,我想引用一下井通和墨客聯合創始人的一句話:區塊鏈只有50%技術升級,它所對應的背后一系列的技術,不是原始創新,而是一個集成創新,區塊鏈95%的部分是思維觀念的轉變。

我們在服務很多客戶,很多企業的時候,其實發現最主要的成本也不是說去幫他們做需求分析,去做部署實施。基本上跟企業的負責人、領導層去講,為什么要用區塊鏈,區塊鏈的好處是什么?等等。這其實和早期的這個企業做互聯網化改造是非常相似的。你縱然擁有再先進的區塊鏈技術,你也卸不下他內心的恐懼。

我提出叫公司社區化,社區公司化從中心化的公司向社區化進行轉變,變得更有活力,更有效率,更容易先換從社區化的組織里面去進行轉,變得更加有秩序。

我認為區塊鏈第一個階段的社區構造,基本上也到一個拐點了,就是大量的社區基于社交軟件建立起來,大家廣泛的鏈接在一起,而不是像過去的論壇這樣方式——單點輻射的方式。其次,是一個p2p的交流方式。那么,第二個階段就是社區里面會產生社區的品牌跟一些強協作關系,這些社區對外可以開始和公司形成競爭關系,因為它更具有創造力,更有靈活性。

對于做社區運營的也好,對于做區塊鏈技術服務的也好,接下來我想大家共同思考一個問題:社區的運作,下一階段怎么走;怎么做社區——如何產生社區的品牌、社區如何產生強協作強交付、如何產生更穩定可靠的秩序,來和現有市場的公司形成競爭。

區塊鏈技術只有5%是技術升級,95%是思維觀念的轉變。從公司社區化其實是從公司擁有區塊鏈技術,然后去尋找區塊鏈思維,這是一個從工具到目的的過程;而如果說從公司走向公司化,那么我覺得這是一個從先建立了共識,有了觀念,有了目的,再去尋找工具的過程。所以,我在想:為什么不可以從社區里面去產生公司呢?

公司注定是要死的。沒有哪家公司不會死掉,這是規律。那么,我在想:社區里面兒為什么不可以走另外一套進化的路徑呢?快生快死,這是我最近關于社區和公司的思考。