2018-8-10 09:26

來源: moneyness

免責聲明:本文作者為Mikko,禁止任何未經授權和許可的轉載、引用以及洗稿行為。本文中所提到的所有幣種,與作者都不存在利益關系,作者所做的點評不可作為投資依據。感謝小蔥APP、幣信Bixin以及Moneyness研究院的相關工作支持。

Alpha版的撰寫完成于2018年7月2日

Alpha版的撰寫完成于2018年7月23日

Beta版當中我增補了更多貨幣學范疇以外的內容,以解答如下問題:

去中心化(Decentralization)與去中介化(Disintermediation)究竟是一種終極目標,還是只是一種狀態?如何在產業、治理與貨幣(金融)模型當中得以應用?

信息完備與信息對稱兼備的市場是否還需要(穩定)數字貨幣?

風險共擔、風險轉移與風險定價對于貨幣模型有多重要?

穩定數字貨幣的政府模型與信仰模型是什么?

為什么通證是貨幣的一種同義反復?

*作者的打賞(ADA)地址:DdzFFzCqrhsyN5K7TBP2swHLhEPVJSEvtiwcYEegdemBaAmPCFQuG7Npc1Eqnu8Wfqa83oVoxvEUVhrvApDMaAro2Wx4Uk8xbKcZYe55

0.核心結論與指引

穩定不是靜態的概念。

通脹是個分配問題,而非絕對價格高低的問題。

無獨立支付/結算/交割體系支撐的穩定數字貨幣只是法幣的依附品,并不具備強貨幣性。

若穩定數字貨幣被排除出法幣的結算體系(銀行-央行),且本身具備確切的法幣抵押品,則本質是地下錢莊。

若穩定數字貨幣被接入了法幣的結算體系,且本身具備確切的法幣抵押品,則本質是離岸貨幣。

接入法幣的支付/結算/交割體系,就需要接受KYC/AML。

基于貨幣主義(貨幣數量論)、費雪恒等式、部分準備金模型以及算法中央銀行的穩定數字貨幣都會失敗。

權益/債權相割裂的二元化穩定數字貨幣是不科學的。

不應該把各類理財和投資基金形式的數字貨幣與穩定數字貨幣混淆。

抵押品框架和折扣率與傳統央行的框架沒有差別。

穩定數字貨幣是個貨幣市場問題,而非權益市場問題,因此與央行強相關,而非證券監管部門。

數字財政部、數字金邊債、數字貨幣市場、數字資本市場以及數字結算聯盟是重中之重。

穩定數字貨幣的主權模型即法幣的數字孿生,只不過邊界不再是國界。

在法幣體系內,人們的信任是一種“對稱無知”,沒有人知道抵押物的確切價值是什么,但卻仍然在使用法幣。

穩定數字貨幣的信仰模型就是一種形式的拜物教。

在貨幣問題上,絕對的去中心化與去中介化是不可及的目標。

通證是對貨幣性的同義反復,并沒有增加新的內涵,因此所謂的”幣改“也是偽命題。

政法缺位下的市場是很迷茫的。

信息完備性與對稱性會消除風險與不確定性,進而消除貨幣的必要性。

安全(穩定性)需求與風險(不確定性)需求是一幣兩面,他們是雙生的。

貨幣視角——即期決定即期,核心是現金流;金融視角——遠期決定即期,核心是估值定價。

永續的貨幣需要永續的資產(比如稅權)。

穩定數字貨幣需要穩定數字資產。

核算、會計體系、簿記、賬戶體系以及數字資產負債表是重要的基礎設施。

I.介紹

本文試圖闡明穩定數字貨幣的本體論(Ontology)與方法論(Methodology),就本體論而言,建基于傳統的貨幣理論,筆者試圖將(穩定)貨幣的本質特征嫁接到數字貨幣的范疇內,傳統貨幣理論的形式化推理是可以映射到(穩定)數字貨幣的領域內的;就方法論而言,建基于現有的諸多貨幣(以及準貨幣)形態,筆者將嘗試構建一個穩定數字貨幣的設計流程、規范與框架,并參照比對現有的中央銀行-財政貨幣體系、銀行貨幣體系與私人貨幣體系,來尋找穩定數字貨幣的競爭切口。

II.本體論

本體論是指一系列的概念集,倘若我們要科學地審視并解構一個問題,那我們必須先行明確該問題的范疇,以及范疇內的概念、概念的關系。

II.a.定義問題:當我們在說穩定數字貨幣的時候,我們在說什么?

我們使用穩定作為定語,是因為我們期許貨幣作為一種價值尺度,其潛在的購買力可以在時間維度上保持相對于所有可交換物(亦即價值全頻譜)的恒穩態。

我們使用數字作為定語,是因為我們期許這種貨幣的形態(Form)是虛擬的、數字化的且基于互聯網的,而非以物理性為存在作為先決條件的。

*哈耶克曾經論述:

“只要我的活動是在與我自己同樣的人當中展開的,那么我就極可能根據銀行支票或左輪手槍所具有的物理特性而得出結論說,對于持有者來說,它們是貨幣或是武器。當我看到一個拿著一個貝殼或一根細長管子的土著人的時候,這件東西的物理特性很可能無法告訴我任何東西。但是,當有關的觀察告訴我貝殼之于他是貨幣、而細長管子之于他則是武器的時候,這就會使這個客體明確地顯現出來——如果我對這些貨幣觀念或裝器觀念不熟悉的話,那么對于我來講,類似的觀察很難使這些客體較為明確地表現出來。正是在認識這些東西的過程中,我開始理解這些人的行為。我之所以能夠理解并適應一種‘有意義’的行動方案,就是因為我漸漸地不再把它視作是一種具有某些物理特性的東西,而是把它視作是一種與我自己有目的的行動之模式相符合的東西。”

而當我們使用“貨幣”一詞的時候,實質上是在指涉具有價值尺度、價值媒介以及價值承載功能的對象(Objectives)。正如齊美爾所言,貨幣在起初是我們通向目的地的橋梁(作為價值尺度衡量價值,并作為媒介轉移價值與購買力),但隨后就成為了目的地本身(成為了一種價值訴求)。

*根據席美爾的論述:

*相對主義試圖將每一個自我呈現的絕對都融入一種關系中,并且以與絕對一樣的方式潛行,將自己顯現為新關系的基礎。*

貨幣被定義為“抽象的價值”。……如果客體的經濟價值是通過它們可交換性的相互關系建立的,那么貨幣就是這一關系的獨立表達。

貨幣從它的價值當中獲得了其內容。

由于這種既處于價值序列中又處于其外的雙重角色,它在對貨幣的實踐和理論處理中造成了無數的困難。

這些有區別的性質使貨幣被還原成一個市場中的客體,并服從于商業循環……它們使貨幣喪失了其關系表達的絕對位置,迫使它進入了一個相對的位置,因此它不再反映一種關系,而是擁有了關系。

價格的起伏表示的不是貨幣和客體的關系的變化,而只是客體自身關系的變化。

經濟客體的意義通過這種相對性被建立起來,貨幣的意義將成為這一相對性的清晰表達。

令人倍感遺憾的是,在筆者閱讀的諸多穩定數字貨幣的白皮書中,“穩定”與“數字”的論述篇幅要遠多于“貨幣”,幾乎所有的團隊都執迷于“穩定”的機制設計,并熱衷于鼓吹“數字化”的技術優勢,比如引入智能合約和區塊鏈技術。而有關“貨幣”的論述,則普遍令人貽笑大方,比較普遍的情況是揣著哈耶克所著的《貨幣的非國家化》當令箭,可事實上,在這本書中,哈耶克并未能闡明其貨幣理論,而僅是陳述了“貨幣可以被私人發行”這一自古以來的傳統,哈耶克還強調競爭性的貨幣發行可以促進貨幣穩定這一自由市場機制,這一自均衡論斷對于穩定數字貨幣而言,可謂“正確的廢話”。

此外,還有一些論述基本沿襲了錯誤的貨幣數量論,源自于付麗敏的貨幣主義。而看上去非常吸引人的“算法中央銀行”以及“自平衡供需”等概念,實際上遠沒有現代中央銀行負債管理來得復雜豐滿,究其實質,無非是類泰勒規則和平準基金的自動化與智能合約化,并沒有脫離傳統貨幣理論與中央銀行學的范疇,只不過在這些白皮書中的新詞更加流于表面且看似光鮮而已,這些新詞背后的實質內容根本無法協調一個真實貨幣體系的多變環境。除此以外,許多有瑕疵的穩定數字貨幣設計只是在重復貨幣(鑄幣)史中的諸多謬誤,這種對歷史經驗的忽視與冷漠讓筆者感到非常困惑。即便是我們耳熟能詳的布雷頓森林體系的瓦解以及凱恩斯爵士折戟“bancor”的經驗,似乎也未能遏制一些設計者的一腔熱血。

諷刺的是,被視為“靈丹妙藥”的區塊鏈(分布式賬本技術)、去中心化以及智能合約等概念,反倒是在貨幣問題下的子領域——支付(Payment)、結算(Settlement)以及簿記(Booking)生根發芽,這些枯燥的貨幣基礎設施相關問題不可逾越而又難以企及,使得諸多穩定數字貨幣項目變得更加單薄。

II.b.什么是穩定?

什么是穩定?筆者認為,所謂穩定,實質上是一種動態的自平衡(再平衡)過程,它是流動的狀態,而非靜止的狀態。我們在貨幣范疇中可以追求的只能是動態自穩定機制(Dynatic Homeostasis),而不是一種絕對的恒靜態穩態。如果用經濟學語言來說,那就是我們追求的實際上是貨幣的動態供需平衡,在傳統中央銀行學范疇內,中央銀行需要預測每天的銀行準備金(或者廣義的貨幣市場)需求,然后通過自身的準備金(基礎貨幣)供給來調整廣義貨幣的供需平衡,而調整基礎貨幣的供需平衡的目的,是希望據此避免實際的通脹水平超越自身的通脹目標,因此傳統的貨幣動態自穩定機制,實際上是基于通脹目標為錨,建立起來的相對的購買力穩定。

因此,所謂的“穩定”,實際上是一種相對的概念,而非絕對的。如果一種穩定數字貨幣的設計基于對絕對穩定的追求,那可能在起點上就犯了概念錯誤。比如:

將恒定的供給量等價于穩定:不少穩定數字貨幣的項目寄望于通過恒定的供給量來達至穩定,這種謬誤的心理根源起源于黃金的恒定總量與比特幣的供給曲線。事實上,固定的供給面對動態的需求變化,意味著每時每刻市場都需要進行再定價。

認為穩定(不變)的算法等價于穩定的貨幣:一些項目中,認為貨幣的增長路徑只要是可預測的,那么就能實現穩定,這種邏輯的起源是“貨幣主義”以及傳統中央銀行學的“規則基準”(Rule-Based),前者的代表人物是弗里德曼,后者的代表人物則是約翰·泰勒。貨幣主義的論點已經被現實所證偽——并非我們拋棄了貨幣總量,而是貨幣總量拋棄了我們(不可預測且不可控制)。而有關規則基準的爭議,請參考筆者的補充閱讀。

用間接穩定掩蓋掉直接穩定:一些項目建立了高賣低買的機制以維持自身處于某個區間范圍內,事實上就是法幣體系內固定匯率和平準基金的玩法,但此時這種穩定的來源并非貨幣直接產生的,而是建基于某種既定的貨幣的(比如美元)。通過一種既定的購買力去創造錨定該購買力的貨幣,本身并沒能解答購買力從何而來的問題,或者說,這類所謂的穩定幣是無法擁有“獨占”的經濟定價體系的,它們最多只能“映射”,且只是既定某種貨幣購買力的另一種表征而已。這類間接的穩定雖然也是穩定,但這種穩定不具備競爭其穩定器的能力。

*算法中央銀行可以保證貨幣的穩定嗎?

有關算法中央銀行,實際上與中央銀行學領域的“規則(算法)基準”是類似的概念,“規則基準”的代表人物是約翰·泰勒,即政策利率(聯邦基金利率)應該被設定為產出缺口(實際產出減去潛在產出)和通脹缺口(實際通脹率減去目標通脹率)的加權平均數。

而米爾頓·弗里德曼的貨幣主義也是基于類似的邏輯,他倡導貨幣增長規則,在這個規則中,貨幣供應量由央行設定,并且以固定速度增長。

而所謂的自由裁量權,即中央銀行行長的自由權,審時度勢,因地制宜。使用數字貨幣語言來形容的話,自由裁量權對應“中心化風險”。

自由裁量權與規則基準的對立引發了中央銀行學者以及經濟學家的廣泛爭論,問題也進而衍生至“中央銀行家應該基于規則基準來行使自由裁量權。”這些爭辯與數字貨幣領域的治理爭議非常類似,即“以人為本”還是“代碼至上”?可無論怎么樣,代碼還是人寫的,規則還是人定的。因此算法中央銀行的核心其實并非算法,而是如何決定算法?在數字貨幣的范疇內,是否還需要被迫去中心化地(分布式地)決定合意的算法?這個問題已經脫離了貨幣學的范疇,其實質是一個中央銀行的治理問題。

反對采用貨幣政策和工具規則的主要論點有五種,因此他們主張采取某種自由裁量的貨幣政策:

1.規則需要一個可靠的宏觀經濟模型。

2.規則要求經濟結構是穩定的。

3.規則不能預見每一個偶然性。

4.規則不允許判斷。

5.貨幣政策制定者并不比規則更不值得信任。

對穩定的追求事實上并不只是數字貨幣的終極追求,貨幣史就是一部追求穩定貨幣的歷史,穩定貨幣得以持續的情景在歷史上并非常態反而是特例。

事實上,在歷史上,信任的崩潰相當頻繁,歷史就是貨幣的墳墓。世界各地的博物館中有許多東西都能被放進這個墳場 - 例如,大英博物館的68號房間里陳列著石頭,貝殼,煙草,無數的硬幣和紙片,還有許多其他的物品都失去了作為交換媒介的可接受性,并最終被“埋葬”。一些則受到擴大的貿易和經濟活動的影響,因為它們無法適應規模較大的交易而變得不方便。另一些則是支撐它們的政治秩序弱化或消退,就被拋棄了。 而其他許多(貨幣)則因為對價值穩定性的信任受到侵蝕而成為受害者。”(BIS,2018)

歷史證明,無論是通過私人手段,以競爭的方式,還是由主權國家作為壟斷的供應商供應,貨幣都可能是脆弱的。因此,避免主權國家的濫用是貨幣設計中的一個重要考慮因素。(BIS,2018)

II.c.穩定性的構建

我們在本段繼續分解現有穩定數字貨幣項目對“穩定性”的建構方式。

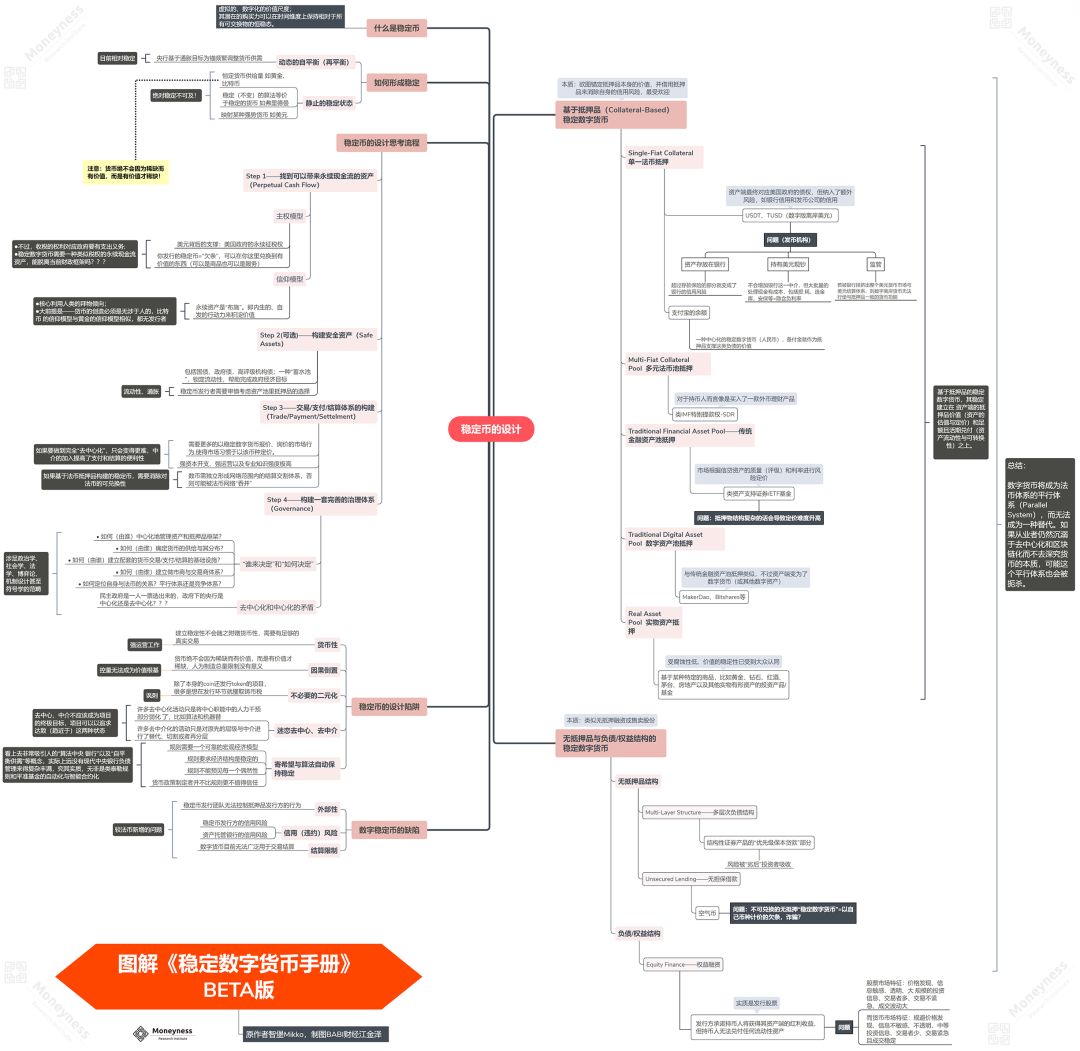

筆者閱讀了不少有關穩定數字貨幣文章,發現國內的許多原創文事實上都是洗稿文,順著他們的復制粘貼內容,我們可以發現原文來自Haseeb Qureshi的Medium文章Stablecoins: designing a price-stable cryptocurrency,在該文章中,作者將穩定數字貨幣的設計分成了三大類:fiat-collateralized coins, crypto-collateralized coins, and non-collateralized coins,并就其優缺點進行了簡述。

在筆者看來,這種分類模型過于簡潔,不能展現貨幣性(Moneyness)的全貌。只是對有抵押/無抵押作出了區分,并將有抵押的貨幣分為了簡單的兩類。

此外,國際清算銀行的“貨幣之花”(Money Flower)分類也是廣為流轉的中央銀行視角下的貨幣分類,貨幣之花涵蓋的要素更多,并且在排列組合以后形成了不同的貨幣品類。

貨幣之花區分了貨幣的四個關鍵屬性:發行者,形態,可得性程度和支付轉移機制。 發行者可以是中央銀行,銀行或無發行者(比如商品貨幣)。 其形態可以是有物理實體的,例如金屬硬幣或紙幣,也可以是數字化的。

它可以像商業銀行存款那樣廣泛獲得,或者像中央銀行的準備金那樣狹隘(私人無法存款在中央銀行)。

最后一個屬性則是關于轉移機制,貨幣的轉移可以是P2P式的,也可以是經由中心化的中介機構,比如存款就是這樣。

貨幣通常基于兩種基本的技術之一:所謂的“代幣”或賬戶系統。

基于“代幣”的貨幣(例如鈔票或實體硬幣)可以P2P地交易,但這種交換嚴重依賴收款人驗證付款對象有效性的能力 - 以現金為例,即擔心是假幣。相比之下,基于賬戶資金的系統從根本上取決于驗證賬戶持有人身份的能力。

筆者的視角并不局限于這兩種分類法,而是希望將整個穩定數字貨幣用現代貨幣理論的“貨幣視角”(Money View)來呈現(Zoltan Pozsar,Perry Mehrling),這種貨幣分類與描繪方法深挖貨幣發行方(前提是有發行方)資產負債表兩端的結構與細節,進而在現代會計分錄以及復式記賬法的基礎上解構各類貨幣之間的差異性以及其構建邏輯。

在貨幣視角(Money View)的框架內,現有的許多穩定數字貨幣根本無法被稱為貨幣,至多只是準貨幣(quasi-money),或者說具備一定的貨幣性(Moneyness)。根據Zoltan Pozsar的定義:

并非所有的貨幣債權是”生而平等”的。它們之間的一大差異就在于其功能性——既是否它們可以被用于交易-以達到清算(清償)目的。

銀行是整個支付體系的支柱——即通過存款在不同的經濟主體之間進行凈額支付和結算。需要指出的是,銀行服務的凈額支付以及結算主體在整個貨幣體系的層級之中低于銀行——包括交易商銀行以及貨幣基金也是如此,因為他們最終都需要通過銀行存款進行結算。(Zoltan Pozsar,2014)

貨幣在交易中的支付(并清算)功能是貨幣性的根基。一些存在貨幣性的準貨幣——比如貨幣基金份額與回購余額,無法被用于清算的目的。就像你無法用你持有的某基金份額,也無法出示自己的證券賬戶中的回購余額去超市買東西一樣。這些準貨幣與貨幣的差異性就在于支付/清算功能。與活期存款不同,它們不能被用于清算的目的。但是它們可以被足額地轉換成活期存款,所以他們才會被視為貨幣。換句話說,它們可以被轉成支付系統(所認同)的貨幣,既,現金,以活期存款的形式,并用于清算目的。 對于回購以及資產凈值份額的持有者而言,它們如何轉化為可用于清算與交易的目的并沒有它們會在怎樣的價格(平價可轉換性)轉換成與票面凈額(比如曾經也在我國流通過的國庫券)相關的現金來的重要。

在我國歷史上曾經出現過“國庫券”作為貨幣流通的情況,筆者的奶奶就曾在我小學時贈送過我一張100元面值的國庫券。

廉良琴說:1981年國庫券計劃發行采取3種不同方式:對國營企業、集體所有制企業、企業主管部門和地方政府采取“分配發行”;對機關團體、部隊、事業單位和農村富裕社采取“適當認購”;對個人采取“自愿選購”。當時,國有單位都有購買國庫券的任務,廉良琴所在的物資公司因為員工多,任務量也大。第一次發放時,她很耐心地向每一位職工解釋了國庫券的用途和性質,此后的幾年,每年年初,單位的領導都帶頭認購,職工也按照規定主動買一些。

“我當時的月工資是37元,但年初拿到的工資中有6元是國庫券,其中一張1元,一張5元”。 廉良琴還講道:那兩年常能聽到同事這樣的對話:一個說,嗨,你這回工資拿了多少?另一個說,我工資袋里頭少了10塊錢,多了10塊錢國庫券!

廉良琴告訴記者,最初國家規定,國庫券不得當作貨幣流通,不得自由買賣。但很多人把國庫券很便宜地賣了。“尤其是年輕人,常常在買后不久,就把國庫券以五折甚至更低的價格賤賣。”

“因為規定國庫券不得當作貨幣流通,不得自由買賣,為防止黑市交易,為此,財政部、人民銀行、國家工商總局和公安部還聯合發出通知,堅決取締國庫券黑市,打擊票販子,聲勢浩大。”廉良琴回憶說。

(國庫券:新時代“信任券” ,騰訊金融)

當下的穩定數字貨幣,是排斥中介化的銀行記賬式支付與清算的,點對點(P2P)無中介支付已被視為穩定數字貨幣的必要屬性,在這樣的前提下,鑒于支付與貨物的交割的時滯(無法一手交錢一手交貨),即便數字化的支付和轉賬像銀行存款一樣消除了交易雙方的距離邊界,但無中介的支付仍然隱含著信用風險的問題(交錢貨沒發)。此外,究竟是因為不穩定而無法應用于支付和結算?還是因為無法應用于支付和結算而不穩定呢?這個類似先有雞還是先有蛋的問題同樣困擾著穩定數字貨幣的設計。

考慮到建構成本,沒有團隊會在理性的前提下選擇相信“穩定性的必要前提是完善的支付與結算體系”,構建一個支付和結算體系所需要的時間、專業知識、經驗、行業協同以及資金規模可能過于龐大。但是,如果選擇相信幣值的不穩定導致了支付和結算應用的匱乏,則借用一套已經被視為穩定的貨幣體系與受認可的結算/支付體系就是合乎理性的。

II.d.抵押品

本段將解析最受歡迎的基于抵押品(Collateral-Based)穩定數字貨幣。基于抵押品的穩定數字貨幣事實上是欲圖錨定抵押品本身的價值,并借用抵押品來消除自身的信用風險。這類穩定數字貨幣承諾持幣者可以活期(on demand)且平價(par)將幣兌換為抵押品,與現代金融業中的回購交易(以及典當行交易)非常類似。對于發行者而言,要解決的問題在于:

如何選擇抵押品?——即支撐自身穩定數字貨幣(作為一種負債)的資產池,比如,如果使用法幣作為抵押品,則該幣種實質上成為了數字法幣;如果使用單一商品(比如黃金)作為抵押品,則該幣種實質上是一種數字商品貨幣;如果使用一攬子金融債權資產作為抵押品,則該幣種實質上是一種數字ABS/ABCP或數字基金份額。或許有讀者會對數字ABS或基金份額的定義感到很困惑,但這不是資產的屬性所致,而是發行團隊對自身穩定數字貨幣的(資產負債表右端)定位所致,如果發行團隊將自己的穩定數字貨幣定義為一種貨幣/負債,則它必須具備活期(on demand)且平價(par)的實時兌付(可轉換性)功能,比如余額寶雖然名義上是一種貨幣基金份額,但實質上擁有貨幣的活期、平價的實時兌付(轉換為人民幣)性,因此其性質名股實債,持幣人是發行團隊的債權人(就像持有人民幣現鈔你就是中國人民銀行的債權人一樣),這也是為什么監管當局將剛兌的理財和貨幣基金都納入比較嚴格的監管當中的原因,因為它們在名義上是投資產品和權益投資,但由于可以即時地剛性兌付成法幣而具備貨幣性和債權的特點;而如果發行團隊將自己的穩定數字貨幣定義為一種權益,那實際上所有的持幣人只是你的持股人,權益投資人,你發行的只是基金份額/股票/ETF,你拿著股票是無法兌付到任何東西的,以市價贖回和變現則可能存在非平價風險(資產價格波動),這與“穩定”的前提相悖,存在著自相矛盾。

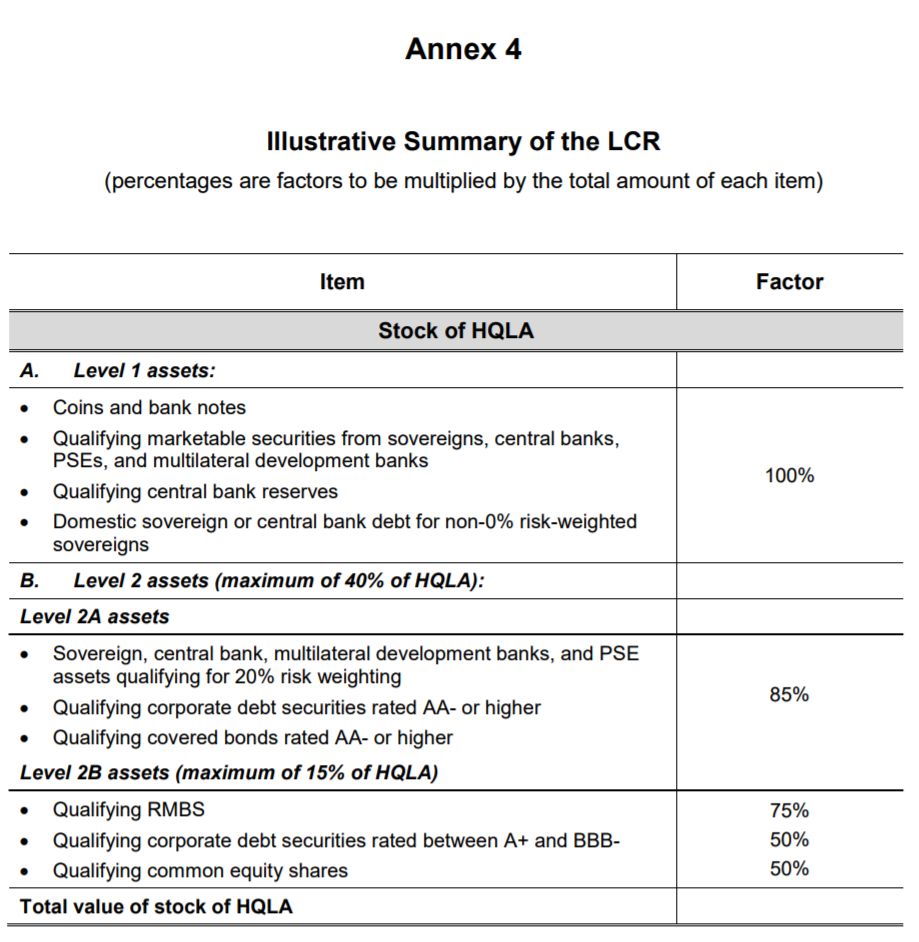

如何決定抵押品的質押率?——由于抵押品的特性各不相同,一些抵押品的價值如果波動太大,則需要就其市值變化進行追加抵押品,如果不對抵押品進行追加,則幣值就應該相應貶值。因此,事先對資產端的抵押品質押率(或者折扣率、扣減率haircut)進行評估是非常重要的,尤其是對于那些分布式發行的穩定數字貨幣而言,由于任何人都可以抵押特定資產參與該穩定數字貨幣的發行,因此保障抵押品選擇和質押率的工作就顯得尤為重要,對應到傳統央行的政策框架當中,實際上這些工作都可以被涵蓋在“貨幣政策的抵押品框架”之下。

包括重要的公開市場操作在內的所有歐元體系信貸業務,都是以充足的抵押品為基礎的。按抵押品市場價格并適用扣減率(即折扣率,筆者注)后向銀行提供流動性。在危機期間,歐元體系調整了它的抵押品框架,以接受低評級資產作為抵押品(抵押品池的主動、中心化管理,筆者注)。適用更高的扣減率是為了防范流動性風險(對應上文提到的質押率,筆者注),防范低評級資產的更大的價格波動。

歐元體系的所有信貸業務,包括重要的公開市場操作,都要求有足夠的抵押品,這就是說,歐盟國家中央銀行在批出貸款時,要 求有抵押品(用于擔保的資產)來保護自己的資產負債表以及借方的違約風險(信用風險)。抵押品以經過“扣減率”(haircut)調整的市場價格計價,適用扣減率就是為了確保不受流動性風險(即抵押品無法變現的風險)和抵押品價格下行變化的影響。

抵押品的去中心化管理與發行的去中心化——為了迎合數字貨幣的“終極信仰”,如何在去中心化地前提下實施抵押品的選擇、質押率的決定以及發行成為了核心問題之一。但事實上,即便整個流程通過智能合約以及動態算法完成了自動化,可自動化本身并不等價于去中心化,合約以及算法的設計仍然需要人的參與。

圖:巴塞爾III中對高質量流動性資產的定義與扣減率

Single-Fiat Collateral——單一法幣抵押,數字離岸美元(Digital Eurodollar)

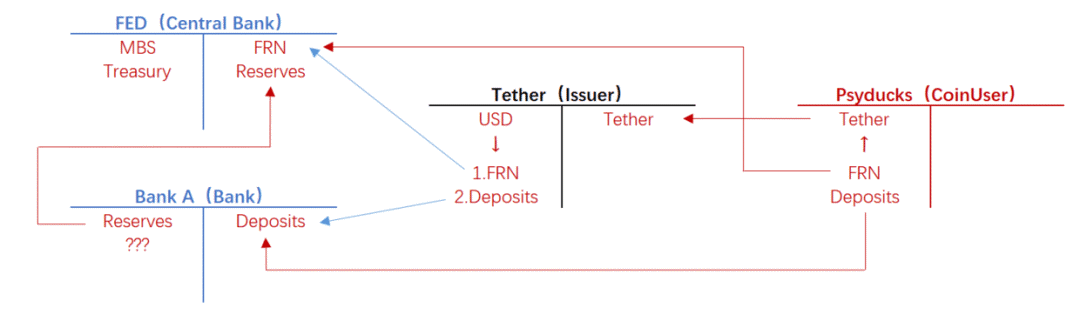

我們以USDT(Tether)為例,USDT是100%美元準備金的穩定數字貨幣,我們首先把整個Tether的穩定貨幣機制分為四張資產負債表(事實上這張圖還可以擴展下去),每一個T字表的左邊是資產,右邊是負債,箭頭表示四張資產負債表的嵌套關系。

首先,我們來看中間的Tether公司的T字表(資產負債表)。在右邊的負債,發行的Tether即是所有持有Tether的使用者對Tether公司的債權,而是Tether公司的債務。我們最右邊的Psyducks代表廣大的Tether持有者。

原先這些持有者的資產是銀行存款(Deposits),或者美元現金(Federal Reserve Notes,縮寫為FRN),前者是銀行的負債,后者是主權貨幣當局的負債,體現在左邊的美聯儲和Bank A的兩張T字表的右邊(作為負債)。

用戶買入Tether的過程,實際上就是把自己的資產降級了,為什么呢?因為原先他們持有的是主權貨幣當局的負債,他是政府的債權人,或者是銀行的債權人,而且這部分債務由存款保險的限額所擔保,因此也算是有限擔保的政府債權人。

*中國的存款保險實行限額償付,最高償付限額為人民幣50萬元。

但買入Tether以后,他就變成私人公司的債權人了!即穩定數字貨幣發行方的債權人,這意味著Tether的持有者暴露在公司的信用風險之下!因為銀行存款和美元現鈔都是政府擔保足額兌付的,不過Tether作為中心化的機構,在自己的白皮書當中已經誠實地言明這種風險。Tether的資產端,實際上持有的還是對政府的債權,因為Tether在發行Tether并持有相對應1:1的流動性準備時,無非也只有兩種選擇,請注意圖中Tether的T字表的左側,我們在USD的箭頭下寫出了這兩種選擇:

1.存放在銀行(Deposits)

2.持有美元現鈔(FRN)

請注意,這兩者都是存在風險或成本的!對應1,因為銀行的存款保險是有上限的,也就是說超過存款保險的那部分就存在信用風險,你無法控制銀行用于對應自身存款負債的資產質量,政府不會擔保超出其存款保險的上限的那部分存款。而如果你在銀行的存款超出了存款保險,你就不得不審視銀行資產端的穩健程度,如果銀行的資產100%都是準備金,那其實經過Tether-銀行存款-準備金的鏈條,你持有的最終還是美聯儲的負債,如果銀行僅持有10%的準備金呢?剩下90%的資產是什么?這就是兩層中心化結構的風險鏈條,一方面你無力管制Tether的發行方,另一方面你也無法決定Tether的美元抵押品流向。

對應2,如果持有的全是美元現鈔抵押品,則風險不會增加銀行這一中介鏈條。這相當于Tether公司的足額美元流動性準備,不經過銀行,直接持有對美聯儲的債權FRN,但是,由于大批量的處理現金存款是有成本的——包括損耗,造金庫,安保等,這隱含了一個負利率。這一部分的成本應該由誰承擔?

我們在小標題當中提到了數字離岸美元(Digital Eurodollar),筆者認為,Tether的實質就是一種數字離岸美元,它的整個發行與創生機制與傳統的離岸美元非常類似,只要一家銀行在美國在岸擁有美元存款,他就可以在離岸發行美元,并以在岸美元作為抵押品——只不過,離岸美元的業務不可能在100%足額準備的前提下開展,因為離岸美元銀行希望能賺取利差收益。而Tether的發行機制是近似的。基于特定法幣(或法幣存款)作為抵押品的穩定數字貨幣,筆者將其統稱為數字離岸貨幣,此處的“離岸”不再指得是國界和區域的邊界,而是“數字”邊界。

#離岸貨幣的監管問題

如果你熟悉離岸貨幣市場,那么你一定會了解到離岸市場得以發展起來的原因:為了規避利率管制、稅收轄區限制以及存款準備金率。離岸貨幣市場面對的最大敵人就是監管,數字離岸貨幣亦是如此。

離岸貨幣得以維系下去的核心在于發行離岸貨幣的機構可以被允許在在岸貨幣市場交易美元,以獲取足夠的美元流動性用于支撐自己發行的離岸美元,并參與到整個美聯儲主導的最高層級的美元結算體系當中,如果離岸美元的發行銀行被在岸的存款行擠出(比如Tether被富國銀行擠出),并被禁止參與到整個美元結算體系當中,那么這部分數字離岸美元就成為了“孤島”,無法流動起來的死水美元還是美元嗎?

因此,足額抵押的單一法幣抵押品如果是基于銀行存款形式存在,一方面存在資產負債表嵌套的信用風險,因為你無法控制銀行的資產負債表。若被銀行排擠出整個美元貨幣市場與美元結算體系,則相當于被閹割的美元,只能通過實體美元現鈔的流轉(涉洗錢與黑錢問題)。在這樣的監管環境內,數字離岸貨幣無法行使與抵押品一致的貨幣功能。

Multi-Fiat Collateral Pool——多元法幣池抵押,Quasi-SDR(類IMF特別提款權)

這種類型的穩定數字貨幣只是簡單地做了單一法幣抵押和多元化投資組合的加法。雖然其表面和IMF的SDR有些類似。但由于發行者的目標并不是將創生的多元法幣抵押穩定數字貨幣用于國際結算,而只是借用多元法幣的穩定性和“分散投資”理念錨定幣值,因此本質上還是有所不同。這類穩定數字貨幣的結構類似于多幣種的狹義現金管理基金,對于持幣人而言像是買入了一款外幣理財產品(僅投資現匯,且可能不存在收益許諾)。

Traditional Financial Asset Pool——傳統金融資產池抵押,Quasi-ABS/ABCP/ETF(類資產支持證券/ETF基金)

這類設計的實質是投資產品或投資基金,而非“貨幣”,舉例而言,假設你的傳統金融資產池當中有1億美元的信貸資產,利率為5%,并基于此發行了1億枚代幣,市場就會根據信貸資產的質量(評級)和利率進行風險定價,從而轉化為對你發行的代幣的定價。如果發行所基于的傳統金融資產池結構越簡單,品類越少,則估值越是容易,和傳統金融的定價模式沒有任何差異性。

Traditional Digital Asset Pool——數字資產池抵押,DABS

與傳統金融資產池抵押類似,只不過資產端變為了數字貨幣(或其他數字資產)。

Real Asset Pool——實物資產抵押

實質是基于某種特定的商品,比如黃金、鉆石、紅酒、貴州茅臺、房地產以及其他實物有形資產的投資產品/基金,之所以實物資產抵押受青睞,是因為可被納入池中的實物資產大多不具腐蝕性,并且經得起時間的考驗。用金融語言來說,就是期限足夠長,價值的穩定性已經受到了大眾的認同。

本段提到的多種穩定數字貨幣的結構差異,來自于資產端的結構差異。其共性在于,有抵押品支持的情況下,發行方都會致力于抵押品管理的透明化(*有研究者認為,資產的透明度并非不是穩定的必要條件,反而一些“不透明”可能會建立起穩定,2016諾獎得主),因此,持幣人可以就抵押品的估值來形成對該幣種的(價格)預期,如果透明度足夠高,且傳統資產占據主導的話,估值和定價的復雜程度不高。因此,基于抵押品的穩定數字貨幣,其穩定建立在資產端的抵押品價值(資產的估值與定價)和足額且活期兌付(資產流動性與可轉換性)之上。

II.e.無抵押品與負債/權益結構

本段將從負債/權益(即發行方的資產負債表右側)入手,審查無抵押的穩定數字貨幣的設計問題。如果發行方在沒有資產的情況下發行穩定數字貨幣,則其實質與無抵押融資和售賣股份幾無差異,白皮書類似招股說明書。

Unsecured Lending——無擔保借款

如果發行方發行了一種不可兌換的無抵押“穩定數字貨幣”,并吸收法幣資金,則實質是發行方寫下了一張以自己幣種計價的欠條(IoU),并且這張欠條不包含法定的兌付義務。雖然筆者不能將其定義為詐騙,但如果一張欠條不包含法定的兌付義務,那這張欠條可能就失去的存在的意義(作為一種兌付憑證)。因此,這類幣種在信息對稱的情況下可被稱為是“慈善”行為,即單純的財富轉移;在信息不對稱的情況下,則是比較低級的詐騙行為,業內統稱為空氣幣。

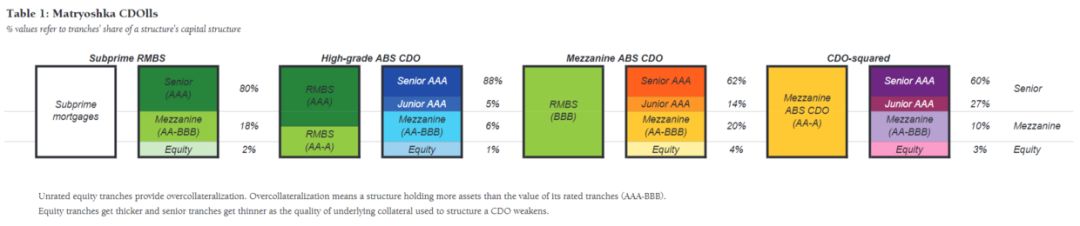

*Multi-Layer Structure——多層次負債結構

在這里,我們不得不提及多層負債結構,這類結構的設計理念來自影子銀行體系的證券化結構設計。比如,基于某個特定的資產池(假設是房地產貸款),將該資產證券化為三層,分別稱為Senior,Mezzanine,Equity層,最高層享受固定的較低的無風險收益,并剛性兌付(不承擔資產端違約的信用風險),中間層享受固定的無風險收益加浮動的部分溢價收益,兌付比例高但不會全額兌付(承擔少量信用風險,換取更高的收益),權益層則享受剩余的收益,但需要承擔資產端的風險,如果資產端出現違約,權益層就用于兌付。在國內,這類分層出現在分級基金以及優先-劣后型產品設計當中。其機理在于權益層接手了債務層所承擔的風險,這類多層次負債/權益結構的本質,是在發行人的資產負債表右側調整負債和權益的結構,來滿足不同投資者的風險承擔和避險需求。應用在穩定數字貨幣之上,就演變為了單幣種的二元化。

這類設計在無資產抵押的前提下也是可行的,即發行方募集了一筆優先資金和一筆劣后資金,再將募集的款項用于自己的投資(先負債后資產)。優先級之所以可以被視為穩定數字貨幣,是因為其風險被劣后投資者吸收掉了。因此整個貨幣結構的風險被轉移給了第三方。

Equity Finance——權益融資

還有一種簡單的結構即權益融資結構。發行方承諾持有其穩定數字貨幣的持幣人將獲得其資產端的紅利收益,但持幣人仍然無法兌付到任何流動性資產。其實質就是發行了股票。

#股權還是債權?

穩定數字貨幣市場實質上歸屬于貨幣市場(Money Market),它和債權/債務(Debt/Liability)關系緊密相關;但當下許多數字貨幣項目的定性其實類似股權(股票)(Equity),因此,很多項目團隊實質上混淆了自己的項目性質,他們把穩定數字貨幣項目當成一個權益項目運維,而非一個債權/債務項目。

2016年的諾貝爾經濟學獎得主Bengt Holmstrom曾經在自己的論文當中對貨幣市場以及權益市場的特征做出過區分。

貨幣市場的流動性的一大特征即在于“不要多過問”,在這種狀態下,貨幣市場得以正常運行。

當前市場總是呼吁要“揭開貨幣市場的面紗”,增強市場透明度,實際上這種呼吁誤解了債務的邏輯以及貨幣市場的運作機制。

公眾總是認為缺乏透明度的市場一定暗藏著骯臟的交易。但事實上,貨幣市場與股票市場的特征是相反的,因為股票市場服務的是風險共擔以及總風險的分配,而要達到此目的則必須有完善的市場價格發現機制——即有效市場假說中指出的樣子,沒有人可以長期利用信息優勢,且獲取相對優勢必須付出等價成本。因此,不少研究者寄希望于類似的機制可以對貨幣市場同樣發揮效果,而大多數建議也匯聚在增強資產估值的透明度等監管相關的改革政策,主要是為了提供市場紀律并規避系統性風險。

但事實上股票市場這一套市場透明度的邏輯不能無縫嫁接到貨幣市場。對于貨幣市場而言,對私人及企業提供流動性的最經濟方法就是通過“過剩抵押”負債來規避價格發現機制的必要性。而一旦價格發現機制不再必要,那公共市場透明度也就無關緊要了。貨幣市場天性就是不透明的,而不透明有時還會加強市場流動性。

典當行的出現遠早于股票與交易所的出現,最早記載于唐朝時期。而影子銀行的爆發性增長實際上佐證了抵押(物)貸款的長盛不衰的邏輯。抵押物貸款的一大隱藏優點在于不需要發現抵押品的確切價格,如果借方持有的抵押物是名表,出售手表面臨著許多摩擦成本,比如折價,還需要雙邊議價磋商,但通過典當,借貸雙方不需要明確表的價值。只需確定贖回抵押物權以及期限即可,這削減了議價成本。要達成基于手表價格的協議所需的信息很小。貸方可以明確抵押物折扣來保證借方違約的情況下可以賣出該抵押物。他只需要確定安全的抵押物估值下限。(閾值,而非明確的價格)而當代的影子銀行體系則與該交易流程類似。兩者的差異僅在于——典當行是借方發起,因為存在流動性需求;而回購則是貸方發起,因為他的流動性(現金)需要尋找安全(無風險)資產。

股票市場與貨幣市場的體系是截然不同的,股票市場特性在于:風險共擔、價格發現、信息敏感、透明、大規模的投資信息、交易者多、交易不緊急、成交波動大;而貨幣市場則服務流動性供應與借款、規避價格發現、信息不敏感、不透明、中等投資信息、交易者少、交易緊急且成交穩定。

違約(Default)實際上是后者的價格發現機制,且強調債務是投資融資的最佳契約,因為債務最小化了價格發現的成本。此外,債務對信息也不太敏感。也因此,貨幣市場實際上是被刻意設計為含糊而又不透明的。

鉆石巨頭De Beers的售鉆方式,是不會給交易商機會以觀察他們的供應的,因為一旦給交易上挑選,他們一定會極力選擇最佳成色的鉆石。交易商提交了訂單以后獲得“信封”(內有不同成色的鉆石,同質度低),檢查鉆石供應的成色(對于交易商)是有利可圖的,但De Beers不允許這么做。交易商只能檢查是否“所見即所得”,而如果不愿意接受這個流程,則只能被排除出未來的交易。這么設定的原因是為了逆向選擇——劣勝優汰幾乎是開放檢查鉆石以后必然的結果。De Beers依賴自己的交易聲譽與長期客戶關系來維持這種體系的不透明,對于交易而言,這節省了大量的“檢查成本”,即信息獲取的成本。

汽車拍賣,批發二手車市場的情況類似,買家只能在外部檢查,而不能內部檢查。一般買家只能草草地檢查車輛(一分半鐘),這么做的好處是交易迅速,且避免一些精明的專業買家獲得更多的車輛信息。

此外,貨幣市場共同基金資產端的價值在波動,且投資者的資金一直在進出,但他們不用每日匯報資產凈值,而只需要向SEC季度匯報,匯報的凈值還存在30天時滯。這樣的形式給了基金足夠的時間避免“信息”帶來的流動變動,使他們得以調整自己的資產端,而投資者則無法獲取足夠的信息來了解基金清償力是否足夠。一旦清償力問題被曝光,往往會帶來災難性的結果。收入的隨機性對于投資者而言不那么敏感,而潛在抵押物(基金資產端)的不確定性則相當致命了。行業內許多研究者也表態道,如果貨幣基金的凈值可以高效波動,那它無法被視為和銀行一樣安全的存在了,因為透明度會降低貨幣基金份額的貨幣性。換句話說,透明度削減了流動性——這和股票市場恰恰相反。

此外,債務評級以及信用貨幣本身實際上也是“不透明”的優勢例證。事實上,在法幣體系內,人們的信任是一種“對稱無知”,沒有人知道抵押物的確切價值是什么,但卻仍然在使用法幣。

“泡沫”也是一個很好的例子,當資產價格大大超過基本價值的時候,投資者雖然意識到自己才處于泡沫當中,也知道未來一天泡沫會破裂,但沒有人知道那一刻何時會來臨,越是資產價格與潛在價值脫鉤,交易者的信息越對稱。這種“對稱無知”促使泡沫成為了一種存放流動性的安全避風港,至少短期如此。而假設這個觀點正確,那么若是安全的抵押物出現稀缺,泡沫越是會出現。清算行的機制也是類似的。比如在危機期間提供聯合擔保流動性,一般將私人債務轉化為共擔義務(所有成員行)。清算行發型借款憑證使得銀行可以依賴憑證來置換掉自己的不良資產。實際上這和美聯儲以及歐洲央行在危機時的做法類似。另外,清算行也不會透露成員行的更多信息(以避免出現污點效應,市場會得知哪些銀行的流動性情況差,且在使用央行的流動性工具,從而要求溢價回滾,筆者注)。

上述提及的貨幣市場特點也是存在負面性的,在常態期間增加的流動性會把風險推至尾部(Everything that adds to liquidity in good times pushes risk into the tail.),如果抵押物受損且互信被打破,那么整個貨幣市場會迎來災難性的結果。所有的金融恐慌都有債務的身影,而主因則在于原先信息不敏感的債務突然變為信息敏感的了,投資者的問題開始變多,對于抵押物開始擔心,這將引發流動性與價格的暴跌。債務的流動性基于過剩抵押的水平以及對抵押物價值的互信。但金融危機期間一切都消失了。資金的緊缺伴隨著信息蔓延、資產甩賣、多米諾效應以及資產負債表滲透愈發變得嚴重。而我認為,這一切的起點都在于債務變得信息敏感!讓市場變得透明在此時變得毫無益處。

金融危機的終結只會伴隨著信心的恢復,這意味著市場要回到“不要多過問”的狀態,而不是簡單地把不良資產從金融機構內移出(比如量化寬松資產,筆者注),即使有毒資產被大量的賣出,市場還是會擔心銀行資產端的其他資產質量,透明度也不會讓市場平靜下來。

通常人們所認為的:對稱信息會帶來流動性

但是:透明度≠對稱信息Because private info may become more relevant:Symmetric information often easier to achieve throughshared ignorance (+ guarantees)

我們在本段圍繞著抵押品對諸多穩定數字貨幣的資產負債表實質進行了分析,枚舉類型的目的是解構不同有抵押/無抵押框架的缺陷——比如外部性成本、信用(違約)風險、結算限制等等。

外部性

抵押品框架中的外部性成本是一個不受發行團隊控制的問題,比如,假設發行團隊決定可被接受的合格抵押品為美國國債,所有的美國國債都可以經由智能合約創生出等額的“穩定數字貨幣”,但是,發行團隊是無法干預美國國債的發行的,因此,抵押品的數量波動會影響到基于其發行的穩定數字貨幣的數量。

信用(違約)風險

Tether的例子中,團隊白皮書非常豁達地承認了“信用風險”,這也一度成為了許多用戶的攻擊點。但在筆者看來,用戶使用Tether所承擔的Tether發行主體的信用風險(所謂跑路風險)固然存在,但除此以外還存在Tether的關聯方信用風險。因為關聯方銀行吸收掉Tether的美元存款準備金,并沒有義務完全按照Tether給用戶承諾的100%準備金形式來存放在自己的資產負債表內。

換句話說,縱使Tether是誠實、透明(公開存款賬戶)且100%美元準備金的。但Tether的存款行未必是誠實、透明且100%美元準備金的。對于銀行而言,它只是在進行普通的吸儲。超過存款保險上限的那部分Tether存款,完全暴露在存款銀行的信用風險之下——你可不知道你的銀行的資產狀況和健全程度,即便在銀行業或世俗意義上它的資產負債表是合規的,但是用戶未必會認可。

結算限制

同樣是Tether的例子,我們假設USDT與USD的幣值穩定在一比一的水平。但在整個兌換過程結束以后,買入USDT的用戶實際上被排除出了USD現鈔的P2P結算體系以及USD存款的銀行結算體系,而被限定在整個USDT的結算/支付體系以內。而整個基于USDT的結算和支付體系的用途選擇非常狹隘,你無法使用USDT在日常生活當中消費——雖然它是100%基于足額的美元抵押品的,你能做的就是在有限的支持USDT結算的交易和商戶環境內使用它——可能僅剩下數字資產交易所了。

USDT的結算限制已經是所有穩定數字貨幣當中最小的了,因為它錨定了全球結算的核心貨幣——美元,且它聯結了整個數字經濟交易的大頭——交易所。其他類型的有抵押穩定數字貨幣的結算和用途限制問題更為嚴重。這種限制將我們引向下一個核心問題:為什么穩定數字貨幣在借助法幣抵押品(的購買力)的前提下,仍然無法作為我們傳統認知中的貨幣發揮作用?

II.e.貨幣性

建立與受認可的穩定資產(比如美元)的聯結過程,是與既定購買力建立關系,從而映射到穩定資產的購買力價值網絡。這個過程的結果只解答了穩定性的來源問題,且這個來源并不是直接地,而是間接地被建立起來的。但穩定性≠貨幣性,建立穩定性不會隨之附贈貨幣性。

就貨幣性這一問題,發行者面臨的問題變得更為復雜。我們在前文提到,考慮到建構成本,沒有團隊會在理性的前提下選擇相信“穩定性的必要前提是完善的支付與結算體系”,因為大多采納了更為間接的方案,即錨定已經被視為穩定的貨幣。

錨定帶來的穩定事實上是一種靜態的幻覺,兩個靜止不動的物件,和兩個物體同向同速運動的相對靜止(穩定)——其差異性就在于流動性,而貨幣性的建立,是需要流動性支持的。換句話說,貨幣性來源于貨幣本身作為一種參照物,與其他價值對象不斷互動(交易)而產生的直接相關關系。

以USDT為例,雖然USDT通過以USD作為抵押品,勾連了USD的現有購買力價值網絡,但是這種間接地勾連并沒能把這個USD購買力價值網絡的交易/支付/結算流程直接地映射過去。你無法(或者說不會)使用USDT在便利店購買商品,無法用USDT購買美股股票,也無法用USDT購買各類服務。USDT的整個購買力網絡,勾連了絕大多數數字資產;但是外化于傳統商品和服務。當你把你手中的美元存款或美元現鈔轉換為USDT的時候,也就是你放棄了美聯儲的債權,也放棄了美聯儲債權(美元現鈔)構成的結算體系——現鈔、P2P支付、面對面的交易;你也放棄了對銀行的債權(存款),以及存款構成的結算體系——中心化的電子支付。但是,你獲得了通往數字資產交易和數字資產價值網絡的鑰匙,在這個環境中,人們接受USDT、ETH以及BTC作為結算/支付/和交易貨幣,反而是法幣需要經由他們作為鏈條的中介,滲透到這個體系中來。

需要指出的是,選擇貨幣的前提是交易的達成,傳統貨幣理論當中的“需求的雙重巧合”無法達至時,才需要引入貨幣這一中介。因此,貨幣性的建立,不可能脫離于交易本身。創造了交易的條件不代表可以促成交易。許多數字貨幣的白皮書都會提到生態、行業價值網絡(產業鏈)和自由選擇,并寄望于通過科學的市場機制設計來吸引用戶;而在穩定數字貨幣的白皮書中,都會提到穩定性的建立、發行邏輯以及市場的動態均衡(平衡)機制設計,希望通過算法、確定性、透明度與市場化行為來吸引用戶。但這些“理性設計”并不一定可以帶來貨幣性。

III.方法論

在這一章節,筆者將就有關穩定數字貨幣的設計流程與方法的核心問題進行分析。現存的穩定數字貨幣當中,存在諸多方法論層面的謬誤與邏輯悖論,通過對這些案例的分析,我們從中推出合乎理性的設計流程與方法。

III.a.因果倒置

因果倒置即錯判了兩件事物之關系,主要源于誤判其影響方向。在穩定數字貨幣領域,這種錯判的典型即認為“穩定數字貨幣的供應量必須固定且有限。”這種推論的根源,是對“稀缺性”的錯誤理解。

根據經濟主體的部署,對于一個經濟客體的存在而言首先需要的是效用。如果客體想要獲得某個特殊的價值,那么缺失必須作為一個次要決定因素被附加其上。如果經濟價值被認為是供給和需求決定的,那么供給將和稀缺、需要將和效用相一致。效用作為經濟價值的絕對部分呈現出來……稀缺性只是一個相對的因素。對一個客體的簡單需要尚不足以創造一個經濟價值,只有多個需求的比較,即其客體的可交換性,才能賦予它們中的每個以特定的經濟價值。

商品的稀缺以客觀上涉及那些商品的需要的交換為條件,并且只有交換才能使稀缺成為價值中的一個要素。

根據所有這些情況得出,交換是一種自成一格的社會學現象、一種社會生活的最初形式和功能。它絕不是事物的那些被稱為效用與稀缺的性質與數量因素的邏輯結果……客體并不是因為它們稀罕才難得到,而是因為它們很難得到才稀罕。它們是否在經濟意義上是稀缺的,是由在交換中獲得它們所必須的力量、耐性和犧牲(這樣的犧牲預設了對客體的需要)的程度來決定的……它的稀缺只是外在表現,數量形式中它的客觀化。稀缺只是一種否定條件,它通過不存在來表現存在的特性,這一點常常被我們忽略了。

——齊美爾《貨幣哲學》

齊美爾的論述可能不夠直觀。

在筆者看來,一些穩定數字貨幣的供給量固定,希望將“黃金的有限供給”和“通縮經濟”的概念結合起來來人為的創造貨幣的稀缺性,并臆想絕對稀缺成為需求的先決條件。但事實上,貨幣絕不會因為稀缺而有價值,而是有價值才稀缺。

因此,在穩定數字貨幣的設計中,對絕對供給量的管控事實上并沒有任何邏輯依據,也無法成為其價值的根基。

III.b.創造目標的條件≠達至目標

一些穩定數字貨幣的項目認為只要創造了良好的生態環境、足夠透明的發行機制和抵押品管理以及通俗直觀的應用場景既可以達到流通的目標。但事實并非如此,汽車不會因為加滿油就發動;銀行不會因為有充裕的準備金就擴張自己的資產負債表;你也不會因為錢包鼓鼓就去消費。

III.c.回溯定律帶來的問題

如果因為貨幣因為被用作一種交換媒介被使用而有價值,那么貨幣作為交換媒介的價值從而何來?

米塞斯認為,貨幣能夠用于交換商品,即基于貨幣的先前的用商品衡量的購買力。簡而言之,要使持有貨幣有邊際效用,商品的貨幣價格,貨幣的購買力,必須首先存在,從而需要回溯定律擺脫循環。正如前文所提到的,當前許多穩定數字貨幣的問題,雖然通過一種既定的購買力(通過貨幣抵押品)去創造錨定該購買力的貨幣,但本身并沒能解答購買力從何而來的問題。

因此,解決貨幣價值的問題,事實上需要解決的是購買力問題,簡言之,如果沒有交易,就無法衡量購買力。

III.d.不必要的二元化

為了保障自身的項目利益,不少穩定數字貨幣使用了二元化的貨幣體系即Coin+Token的體系,一方面發行Coin,另一方面發行Token,這些Token和Coin存在各種不同的關系,比如攫取整個持幣群體使用Coin所帶來的價值增量,獲取遠期的Coin增發等等。

有一些設計的邏輯非常古怪,即貨幣雙軌制設計。令筆者感到非常困惑的是,一些奇葩設計就把Token設計為Coin的遠期兌換券,實質上就是不同期限的Coin——比如你發行了一種Coin,然后以該Coin計價發行了一種遠期(假設三個月后兌付)的Token,實際上該Token和法幣體系中央銀行發行央票(吸收流動性)沒有任何差別。根本沒有必要設計兩種幣種來混淆投資者,直接以項目方身份發行以自身Coin計價的債券即可,也能達到所謂“吸收流通量以緊縮供給”的效果。

選擇Token和Coin的二元化必須明確地言明兩者性質的差異,比如Coin是一種負債(兌付),Token是一種權益(無兌付),再在企業資本結構的視角下做實操,是更為審慎的做法。在筆者看來,許多項目盲目的二元化只是妄圖在發行環節就攫取首次發行Token的鑄幣稅,因為Coin本身的發行似乎看上去無利可圖,因此只能靠Token的ICO環節來完成收割。這種做法可以說是市場的你情我愿,但這類發行方如果在白皮書中嘲諷法幣的不穩定性和政府貨幣創造通貨膨脹,那可就太諷刺太魔幻了。

III.f.去中心化(Decentralization)與去中介化(Disintermediation)

Intermediation is the practice of middlemen operating between an originator/producer and end user/consumer.

Intermediaries include agents, brokers, distributors, publishers, wholesalers, and retailers;

in the financial realm, the term encompasses banks and insurance agents or brokers, credit card companies, fund managers, stock exchanges, and underwriters;

in corporate governance, intermediaries include independent directors as well as service providers also called gatekeepers, such as accountants, lawyers, and rating agencies, along with assorted investor advocates and shareholder proxy advisors.

在泛數字貨幣領域,對去中心化與去中介化的追求似乎已經成為了從業人員基因中的東西,從業人員通常迷戀于分布式邏輯(離散的價值網絡結構、原子論)、行業價值鏈重塑(沒有中間商賺差價)以及信息的對稱性與完備性。

如果你對以下論點深信不疑,可以先行拷問自己是否能做出順暢且邏輯自洽的推理:

1.去中心化是未來人類社會關系的終極形態,重塑經濟體、社會組織、利益實體與公共治理。

2.去中介化的行業形態是效率最高的,市場信息完全對稱,在信息完備的情況下,行業的參與者可以在真空(無摩擦)環境中交易,一切都是公開透明的。

3.去中介化與去中心化都可以有效地降低交易成本,最大化經濟效益。

綜合來看,從業者無非是想通過去中心化與去中介化運動來消除掉存在于市場中的“集中與聚合”——對應壟斷與中央機構;“層級與環節”——對應產業鏈上下游與門檻;以及“風險與不確定性”——對應時際維度的不可預測性。

很遺憾,在這三個條件之下,貨幣也會消失——因為貨幣即是作為中介才出現在經濟活動與市場當中的,以應對供需在時際維度下無法完成匹配的情況。

筆者認為,去中心化與去中介化不應該成為項目的終極目標,項目可以以追求達致(趨近于)這兩種狀態。但需要明確地規劃究竟自己想要的是哪種去中心化/去中介化?許多去中心化活動只是將中心職能中的人力干預部分弱化了,比如算法和機器替代;類似的,許多去中介化的活動只是對原先的層級與中介進行了替代、切割或者再分層——這在金融領域當中屢見不鮮。

在治理問題上,建構去中心化網絡(分布式、節點)并在此基礎上形成共識的機制已經被廣泛討論。但僅從當前的諸多案例來看,許多團隊的工作仍然聚焦于技術和基礎設施的搭建。我們做得似乎只是在映射一套傳統的治理體系(比如民主制度),開發一套鏈上的數字孿生系統,治理的維度不再被國界所限制,身份的遷移似乎不難,但整個價值網絡的遷移仍然困難重重。

#行業的去中介化

筆者的耳朵已經被行業去中介化的呼聲磨出了老繭。許多從業人員致力于通過所謂的“上鏈”和“幣改”重新塑造傳統行業,但在我所閱讀的白皮書當中,項目方都普遍比較烏托邦,并且堆砌了大量沒有意義的行業數據和事實現狀(比如廣受非難的廣告行業與內容行業),此外,最近崛起的“通證派”也讓我感到非常困惑,因為他們口中的通證事實上并沒有任何獨特的內容創新,他們所寄予厚望的幣改根本就不是什么新興事物,現在的權益(或價值)憑證早就不在基于物理實體了,銀行存款也是數字化的,至于流動性和安全性,也并不是通證的專屬特征。

調侃地說,所謂的幣改邏輯能被“無法被盜號(安全性)的喜愛充值氪金(價值)的手機游戲白金玩家(身份)。”所替代,筆者所看到的與資產證券化、權益發行有關的通證創新和傳統框架內的類似活動沒有任何差異性和優越性,這類金融活動在傳統的法律框架內本身就是公民自由權的一部分。我為什么要把法幣計價的資產通證化以后以通證的形式持有并被排除在法幣的結算體系以外?如果通證和法幣體系形成聯系(可兌換性),那它相比于支付寶余額、銀行存款這類準貨幣的區別在哪?一定要強調通證的意義在哪?是“貨幣”或者“貨幣性”的內涵不足以與“通證”相比嗎?

Q幣、月餅券、賭場籌碼、公共交通卡、積分、認購券……

#金融的去中介化

在金融活動中尋求去中介化是非常困難的,因為金融業天然地具備中介屬性,即金融機構作為一張額外的資產負債表,鏈接起借貸兩端。以房貸為例,如果A想要獲得房貸,而B想要放貸,在P2P的前提下達成交易只涉及A和B兩張資產負債表,但是如果引入金融機構——比如銀行,則納入了第三張資產負債表。A不再是對B承擔債務,而是對銀行承擔債務,B不再對A擁有固定期限的現金索取權(債務償付),而是由銀行獲得。在這筆交易當中,銀行作為相比于A和B更高層級的金融機構(中介),使用自身的資產負債表吸納掉了借款人的信用風險,讓B成為了自身的債權人。

同理,銀行間市場當中,假設A和B變為了銀行,此時,央行作為相比于A和B更高層級的金融機構(中介)進行結算。

因此,金融機構和金融市場(金融工具)作為高度中介化的基礎設施,其功能是為了“配置”所有節點(市場參與者)的風險結構,在2008年的金融危機當中,大量的新型金融機構出現在整個房地產資產泡沫的價值鏈上,整個鏈條橫向上非常臃腫(涉及的機構繁多),在縱向上也非常臃腫(杠桿與資產負債表規模)。由于底層資產(房地產)的泡沫非常嚴重,許多借款人的負債變得不可持續,相關的違約風險(無法償付負債)溢出到了資產價格之上。最終使得參與風險共擔與風險轉移的影子銀行鏈條得以瓦解——這些影子中介(包括評級機構)在泡沫進程中不斷地進行流動性轉換、期限轉換與信用轉換,使得流動性風險、期限風險以及信用風險被多重鏈條和分層結構被掩蓋(共擔),而風險定價的含糊最終使得資產價格狂飆突進。

Everything that adds to liquidity in good times pushes risk into the tail.

俄羅斯套娃式的資產負債表嵌套通過增加金融中介的數量來稀釋(分攤)掉底層資產的風險,最終引發了災難性的結果。

人們總會慣性地去指責金融機構的“風險工程學”偏好,但這種視角是錯誤的。金融活動中的借貸行為本身就是非對稱的,借方的借款需求源于時際錯配(拿自己遠期的流動性貼現以滿足即期的流動性需求)以進行風險承擔的活動,但借方的risk-taking卻面對的是追求安全需求的貸方,貸方存在盈余(余額)并想獲取利息(那即期的流動性換取遠期的流動性+利息),但有著非常明確的Safety needs,金融中介作為貨幣交易商和風險交易商同時滿足了兩端的需求,并通過這種服務來賺取Carry。

真正的問題在于,金融機構應不應該主動地去創造風險,并利用風險來滿足自身的Carry目標呢?

在筆者看來,我們所追求的金融去中介化,實質上是想杜絕掉主動的風險創造與連帶的風險轉移和分發活動,而非被動的(需求主導)中介活動,舉例而言,典當行是需方主導下的信用產物,但央行的回購政策就是主動的了。事實上,主被動的界定非常困難——節點可以選擇中介,但中介反過來也可以引導節點。只要兩者形成聯系,就不太可能僅限于單向的活動。

IV.流程與方法

沿著穩定性、抵押品、資產負債表結構以及貨幣性的脈絡,并結合已經言明的諸多設計問題,本段將探討設計流程與方法的實操。

之所以筆者將“永續現金流的資產”視為穩定數字貨幣設計中的重中之重。是因為現有的成功貨幣形態當中——以公共發行的貨幣-紙幣或硬幣形態的法幣;私人部門發行的貨幣-銀行存款為典型,都作為隔夜且永續(Perpetual)的貨幣而存在,而它們作為一種負債,出現在貨幣發行者的資產負債表內。因此,對于發行者而言,為了匹配資產和負債的期限,尋找一種可以帶來永續現金流的(固定)資產是非常重要的。

舉例而言,假設你發行了一種自己的貨幣(以欠條形式,IoU),并且指望他永遠在你的社交圈子領域內流通,比如朋友A,B,C,D接受你的欠條作為支付貨幣,勢必是因為這個欠條可以在你這里兌換到有價值的東西(可以是商品也可以是服務),它可以是暗晦的,也可以是言明的。

言明的例子比如月餅券,在月餅券的到期日前,月餅券具備一定的準貨幣性,甚至可以在企業、個人、黃牛之間流通,而其流通價值即消費者對可兌換到的月餅的估值。但是,月餅券的流通價值,在中秋過后就消亡了。這就是我們提到的期限匹配的問題——月餅券作為一種債權憑證的貨幣價值,伴隨著對應的資產——月餅的可兌換性而消亡,月餅有保質期——不能作為永續資產。雖然在中秋以后月餅仍然可以被生產,月餅券仍然可以被發行。但由于流通需求本身會因月餅交易需求的銳減而消褪,故也因此失去了貨幣性。

我們可以通過使用法幣作為抵押品的穩定數字貨幣的資產負債表嵌套關系進一步找到現行成熟的貨幣體系中的永續資產。

USDT以美元作為抵押品,那么美元本身的價值又來自于什么呢?所謂法幣,事實上就是“不兌現紙幣”,而不兌現所對應的,是金本位時期的兌付制度——即你持有的法幣,必定有等價的黃金來支撐它的價值。現代中央銀行的發展不再用足額的黃金來保證自身法幣的兌付。而是把一部分黃金資產置換為生息債券(或類似的債權),也就是說,法幣的價值支撐,從商品本身的價值,蛻變為了債權價值。

存在對其他實體的債權,就存在另一張資產負債表。

以美聯儲為例,其資產端擁有大量的美國國債(和其他債權),在負債端則是美聯儲發行的紙鈔——聯邦儲備券(即美元現鈔,Federal Reserve Notes)以及其他形式的負債,比如準備金。因此,當我們持有對美聯儲的債權(法幣)的時候,這部分債權的對應資產端,事實上是美聯儲對美國財政部的債權——即美國國債。

這個鏈條還沒有終結,國家(政府)債務的背后對應的是其資產。因為根據美國憲法,憲法賦予國會花費支出和征稅的權力。當國會行使其支出權力時,同時創造了國家債務。例如,國會每年都要撥款來支付美國的軍事支出和聯邦雇員費用。在帳目的另一端(收入端),國會制定的收入法確定了多少錢可以流入財政部。由于收入不足以支付國家的許多定期債務,國家必須借款來彌補差距,因為支出的決定已經被鎖定下來。憲法還賦予國會以美國信用來借款的權力。行政部門通過其憲法的角色“保障法律得到忠實執行”,然后負責根據需要進行支出,通過征收稅收和通過代表美國發行債務來執行國會決定。在行政部門內,財政部是負責為政府融入所需借款額的機構。

美國國債是美國財政部的負債,那么財政部又用什么資產來支撐這一部分負債的價值呢?

美國政府的永續征稅權!永續征稅權意味著永續現金流(收入)。法幣的價值,是以征稅權作為其根基的。征稅權背后的穩定收入即政府法幣的永續現金流的資產。

法幣的鏈條,最終鏈接的是財政權(由支出權——政府的義務,引出收入權,政府的權利),在政府與其他私人部門的二元視角下,政府的支出最終變為其他私人部門的收入,整個流動的閉環即政府支出——私人收入——私人支出——政府收入。

這又帶來了一個額外的問題,如果說,穩定數字貨幣想要一種類似稅權的永續現金流資產,這事實上隱含了永續支出義務。因為在現代主權貨幣的框架當中,財政先于貨幣,且支出先于收入。這是否意味著穩定數字貨幣脫離現代的財政框架是不可企及的呢?

#貨幣的主權模型

在歷史上,攫取收入需要依賴主權當局的強制力,比如美國的IRS。在第一步中,我們提到這種攫取的合法性來源出自政府的支出義務,即創造一種廣義的針對非主權當局部門的收入。不過諷刺的是,美國政府的債務上限不斷被調高。這說明,政府的支出義務并不能被其收入權利所覆蓋,因此帶來了越來越高的主權負債。這意味著支撐負債的資產——稅權,所攫取的資源遠不足以保障政府的開支,因而整個貨幣體系都籠罩在債務積壓以及相應的違約風險所帶來的不確定性之中。(奧地利學派的經濟學者會毫不猶豫地抨擊美國政府的開支無度,不過,我們在本文中不會就此議題繼續展開下去。)

這里我們不得不提到一個貨幣的核心要素——即現代貨幣體系當中權利/義務的混合性,持幣人總會認為持幣(無論是Coin還是Token)是作為自身權利的一種表征,但是,這種理解忽視了使用貨幣的隱含義務,尤其在法幣體系內,這種權利/義務的二元驅動力更是通過貨幣發行權(政府負債)/稅權(政府資產)得以直觀地體現出來。這種對權利/義務關注度的非對稱性起源于對債權關系的理解。即在債務關系中,債權人和債務人分別享受權利/承擔義務。因此貨幣作為一種特殊的債權,會讓持幣人也產生“我僅是權利人”的錯覺。類似的非對稱性用詞比如“支付”,給許多人的感覺就等同于“支出”,但實際上支付隱含的關系也是二元化的,即收/支的對應。

如果對貨幣自身的內在二元性,即收入/支出,資產/負債,盈余/赤字,用途/來源的視角沒有足夠的理解,就難以構建現代的穩定數字貨幣。

順著這條邏輯線,我們再來看美元的案例,美元發行方的資產負債表與美元持有者的資產負債表是分別獨立的。

在三權分立的治理結構下,行政當局與總統掌握了整個經濟體內的執政權(事權)與財稅權,常人對政府支出的理解停留在先收后支的邏輯中,因為在日常生活中,我們確實需要先獲得工資(收入/盈余,+),然后才可以進行花銷(赤字/支出,-)。因此人們對于公共政策和政府支出的想象也是類似的:

個人消費決策(假設是買方)——累積工資收入——收入存銀行——支出款項——買入房產

公共政策決策(假設是修路)——收取公民稅款——稅款入國庫——支出款項——開始修路

但是,美國的財政支出體系并不是由收入決定的,思考一個問題,第一筆收入是哪里來的?必然是支出所創造出來(二元化)。這一點似乎偏離了人的直覺,就像在貨幣銀行學范疇以內,人們認為是先有存款再有貸款,銀行的業務是吸收存款然后去放貸,但事實上銀行的業務是先進行放貸(資產端記一筆信貸資產),然后再在負債端記一筆法幣存款,根本不需要存款作為先決條件,整個流程只是貨幣的資產負債表魔術而已。

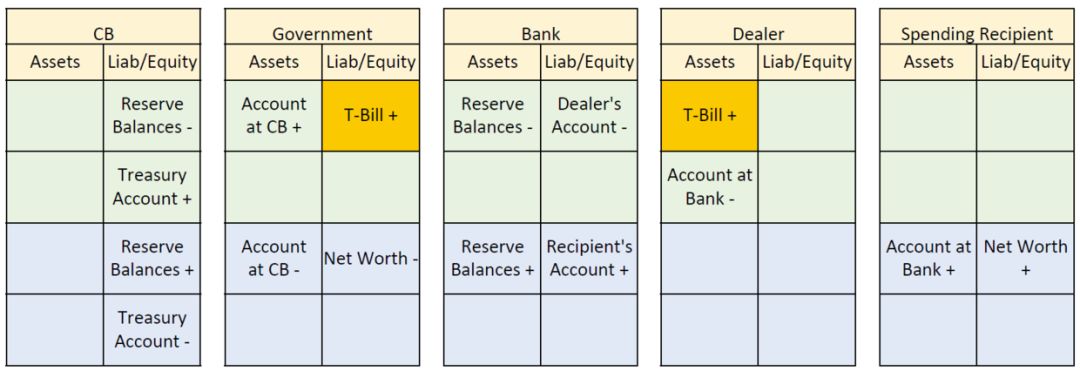

我們回到上面的公共支出的案例,事實上,政府在實施支出政策時,不需要使用自己國庫內的存量資金,只需要根據支出來發行特定的債券募集資金即可。如下圖:

首先(淡綠色流程),政府(Government)發行國債(T-Bill+),這部分國債被一級交易商(Dealer,即做市金融機構)買入,交易商為了買入這部分國債(T-Bill+),需要轉賬自己在銀行的存款(Account at Bank-)給到財政部,銀行(Bank)收到指令后,減記自己在中央銀行的準備金存款(Reserve Balances-)支付給財政部,同時減記交易商的存款金額(Dealer's Account-);中央銀行(CB)收到銀行的指令后,減記銀行的準備金存款(Reserve Balances-),轉入財政部的存款賬戶(Treasury Account+)。

再來看淡藍色的流程,政府在收到資金以后,支出給了收款方(修路方,Spending Recipient),修路方收到政府的資金后存入銀行。央行此時減記了政府-財政部的存款,增加了銀行的準備金存款,資產負債表并沒有產生變化,政府通過增加負債完成了自己的修路政策,銀行的準備金存款一進一出沒有變化,但是變成了修路公司的債務人(存款轉換),修路方通過財政政策得益,獲取了盈余。

整個支出環節中,政府在支出(赤字),私人部門獲得了收入(盈余)。

那么,政府通過債務發行(或者直接的貨幣發行,即債務貨幣化)來履行自己的支出義務,那通過什么來支撐這部分貨幣(負債)呢?

稅收權利!因此,一個沒有財政體系的貨幣體系是絕不可能成功的。

#信仰模型

信仰模型的核心在于人的拜物傾向,而這種模型得以維系的一大前提是——貨幣的創造必須是無涉于人的,比特幣的信仰模型與黃金的信仰模型有著相似的拜物心理,而無涉于人的前提加強了這種拜物心理,因為黃金沒有發行者(天賜之物),而比特幣的創造者(中本聰)仍然是個謎。

*一些經濟學者甚至將黃金作為一種超主權國債來定價。

無涉于人這一點之所以得以成為信仰模型的核心,是因為這類貨幣天然地消除了潛在的發行者-使用者關系,使得它的運作模式非常符合安那其主義,并與主權模型形成了鮮明的對比。你不需要在信仰模型中建立對貨幣的“信任”,“信任”是被預設的,相比之下在法幣世界中,貨幣當局要建立可信度卻是一件非常困難的事情。

有一些項目的發起人或許會因為長期的從業積累而被神化(比如圈內非常喜歡使用的X神稱謂),但由于他(她)的行為、言論與能力都可以被證偽,事實上直接代替了(發行的)貨幣與所有“信眾”產生了關系,因此,這種模式并不純粹。

信仰模型的永續資產即“布施”。即內生的、自發的行動力來積淀價值。

#數字貨幣計價的債券

很遺憾,由于穩定數字貨幣的發行者往往來自于私人部門而非主權當局,因此,在發行貨幣這個方面先天地不具備很多優勢——持幣人大多以債權人或股東自居。他們并不認為自己持幣的行為隱含著對應的稅收義務,而只是通過穩定數字貨幣持有了100%準備金的狹義銀行存款。但我們都知道天底下不存在免費的午餐,無論是造金庫還是運維都是隱含了負利率的。因此,持幣人的嚴苛事實上也限制了這個行業的發展,最為諷刺的是,我相信很多持幣人也同時是銀行存款的持有者,但他們絕對不會去過問存款銀行的資產端是什么資產,也不會在意手中持有的現鈔——人民幣——對應的中國人民銀行的資產端是些什么資產。要知道,法幣體系是不具備可兌換性的,即你手中的紙鈔無法兌付到任何東西,但人們仍然接納了法幣。這看上去非常怪誕,人們對于穩定數字貨幣的權利要求極為嚴苛,這在筆者看來像是一個不可能的任務:

首先要保證100%的可兌換性和實時流動性;

其次,要有100%的準備金和過抵押率(150%);

貨幣價值的波動不能過大,不能增發;

維持整個項目的強透明度;

這也就意味著,穩定數字貨幣的發行方手中幾乎無法掌握到穩定的資源(比如稅權)來維護整個貨幣體系,因此許多穩定數字貨幣不得不做出了我前文提及的二元化——選擇Token和Coin的二元化必須明確地言明兩者性質的差異,比如Coin是一種負債(兌付),Token是一種權益(無兌付),再在企業資本結構的視角下做實操,是更為審慎的做法。在筆者看來,許多項目盲目的二元化只是妄圖在發行環節就攫取首次發行Token作為鑄幣稅來維持自己的貨幣體系運營,因為Coin本身的發行似乎看上去無利可圖,因此只能靠Token的ICO環節來完成首次的資源攫取。

參照一些項目的做法,這個過程實質是把整個資產負債表當中的對應物做了細分的切割,比如傳統的稅權對應債務(貨幣/國債)發行權,而穩定數字貨幣的案例中,把鏈上的一些類型的不穩定收入(資產)導入給自己的Token,實際上就是給自己的權益人分紅;此外則把Coin作為負債對應到足額或者過抵押的抵押品之上鎖定住。但由于其收入的創造建基于足夠多的交易之上,而在一個缺乏流動性的環境(依靠分布式支出)且Token融資額不具備可持續性的項目中要做到足夠的交易額來支撐自己的Token本身就非常困難。這就形成了一個死循環,項目方最終淪為了法幣資產或抵押品的數字托管方,其發行的穩定數字貨幣根本不具備流通、價值貯藏和定價基準的功能。

這也是筆者支持引入數字財政體系(Digital Treasury System)的原因,現有的Tether體系在中心化的爭議中仍然對數字資產交易起到了決定性的作用,那么以Tether計價的數字債券市場是否可以幫助中心化的機構嘗試更多的貨幣體系擴散呢?

創造一種數字世界的“國債”資產,甚至“數字金邊債”,才能讓穩定數字貨幣得以“兩條腿走路”,這在主權模型當中尤為重要——穩定數字貨幣作為一種發行方的負債,需要對應的穩定(安全)資產來支撐它的價值。

知名博客Money and Banking中曾經羅列出貨幣、銀行業以及金融市場的五大核心原則(The Five Core Principles of Money, Banking and Financial Markets),這些原則適用于貨幣的主權模型:

Time has value.——時間是有價值的,這體現在貨幣的利率之上。穩定貨幣(安全資產)的時際設計——期限/久期管理,在主權模型中,即主權資產負債表的管理。

Risk requires compensation.——風險需要被補償,這涉及風險的定價問題。風險定價與風險流轉的機制設計——涉及風險交易的金融工具(匯兌風險/跨鏈,信用風險/違約,利率風險/期限)。

Information is the basis for decisions.——決策需要信息。記錄、透明度、對稱性、披露,信息決定了風險與不確定性的水平。

Markets determine prices and allocate resources.——市場負責定價與資源配置。價格機制與資源流動。

Stability improves welfare.——穩定提升福利。

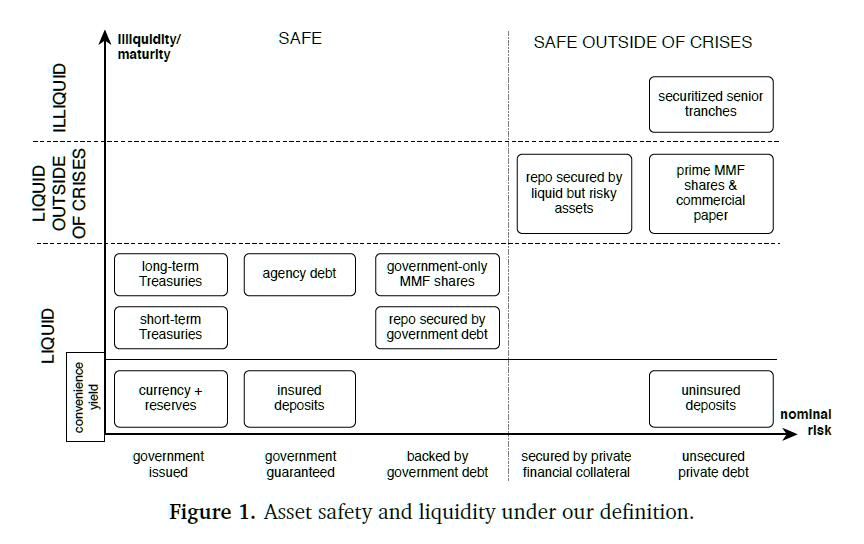

在主權模型當中,安全資產的構建是可以輔佐貨幣體系的。如下圖,通常,主權當局(發行方)發行的長短期債券(由財政部發行)被視為安全的流動性資產,他們的流動性僅次于央行的負債工具(現鈔、準備金等等),但被視為無風險工具。當然,也有研究者指出,主權當局的債務史就是一部違約史——因為“國王有權處死債權人”。

安全資產的概念即“蓄水池”,以發行的幣種計價的更長期限的資產,一方面可以鎖定流動性,不需要應對隔夜的兌付義務;另一方面在主權模型中可以被集中,以完成主權當局的治理目標(比如經濟增長)。

以美國為例,美元是國際貨幣體系的儲備貨幣。這使得美元資產成為尋求安全資產的資金流動的首要目標。事實上,美元在危機時期是一個安全的避風港,當全球性的“逃向質量”發生時尤為如此。由于外國對安全資產的需求增長速度超過美國主權債務(國債的增長),美國金融中介向外國私人投資者發行了更多“安全”的負債,這些負債占外國流入總額的80%——事實上,如果我們配合上文中金融危機部分的內容閱讀(金融的去中介化),會發現這兩者之間是存在關聯性的。尋求安全資產的資金流入的直接影響是對美國居民和金融中介更高的風險集中度。

,

穩定數字貨幣的發行者如果希望納入安全資產體系,則需要審慎地考慮資產池(這和抵押品池的選擇其實是類似的)。

沒有資產是絕對安全的。

安全資產是沒有信用風險的無條件金融承諾,因此名義償付是確定的。

安全需求并不尋求獲得其作為支付的功能(這也是安全資產與穩定貨幣的界限),而是針對所有情況下的財富保護,是一種極端風險的規避行為。因此,它錨向公共債務或最安全的私人資產。

在主權模型中,“安全的”政府發行的或擔保的任何債務,意味著該國有自己的中央銀行,有穩定的貨幣和良好的財產權保護。

安全資產文獻迄今為止忽視了通貨膨脹風險,但低通貨膨脹環境可能是安全資產的先決條件。這同樣是主權模型的一大核心,即通脹目標承諾。

最安全的私人發行的債權定義為準安全的,意味著他們在重大危機之外沒有信用風險。之所以他們無法面對危機,是因為這類資產可能無法被主權當局納入擔保范圍。私人準安全資產在私人金融中介創造內生貨幣的過程中產生,例如短期的和有抵押擔保的債務。在系統性風險壓力的情況下,這些私人資產會喪失其安全性并迅速的變得流動性很差。

流動性需求尋求易于快速轉換成貨幣的資產,例如政府債務和有流動性的借款人發行的短期債券。資產流動性是重要的,因為它可以滿足消費或投資的突然需求,無論是服務消費還是生產目的。持有流動性強的或無產權負擔(還沒質押出去)的可抵押資產作為預防,可以避免信息不對稱或道德風險導致的昂貴的外部融資。當非流動資產以“大甩賣”價格被出售時,囤積流動性資產變得尤為有利可圖。

安全性和流動性之間存在明顯的正相關性,盡管這兩個概念存在差異。

第二步,是強資本開支、強運營以及專業知識強度極高的一環。

交易的促進,需要更多的以穩定數字貨幣報價、詢價的市場行為。使得市場習慣于以該幣種定價。

支付/結算體系的構建,在傳統的中心化結構中并不困難。你存在支付寶的余額只是支付寶對你的人民幣負債,而非“人民幣”。因此,寬泛的說,支付寶的余額實質上就是一種中心化的穩定數字貨幣(人民幣),備付金就作為抵押品支撐這類負債的價值。

但是,要讓整個結算和支付體系完全獨立且平行于法幣體系,則需要考慮更多的問題。比如,人民幣的發行是建基于美元的積累的,但如果人民幣要脫離美元(去美元化)就會很困難,這也是為什么許多新興市場國家利用美元構建自身的貨幣及信用體系,且需要通過資本管制(無法自由兌換美元)——即消除本國法幣與其名義抵押品(美元)的可兌換性來維持本幣幣值的原因。

穩定數字貨幣如果也欲圖基于美元或法幣抵押品來構建自身的貨幣體系,則可能不得不消除掉自身的可兌換性(類似Tether),如果它100%可被自由地兌換為美元,那它可能永遠無法擺脫美元的陰影。

建立結算體系即是一個中心化過程,也是一個中介化過程。人和人之間經由銀行存款(類似的,淘寶的買家和賣家經由支付寶)獲取了支付和結算的便利性,銀行和銀行之間則經由清算聯盟或中央銀行達到了類似的目標。映射到數字貨幣的世界中來看,節點之間的轉賬可以經由UTXO或賬戶基礎的錢包在無中介和無中心的情況下完成,但涉及到存在時滯和收付問題(產權轉移)時候,人們仍然需要通過中介(交易商)來完成交易/支付與結算。交易所之間卻沒有出現類似的中介,比如清算聯盟(債務共擔與互助保險)與中央銀行體系,如果整個體系無法獨立形成網絡范圍內的結算交割體系,那么我們可能只能等待整個網絡被法幣的結算/交割體系接納(并映射一整套KYC/AML以及法律、治理框架)。

治理問題是一個非常容易被忽視的問題,穩定數字貨幣發展迄今,已經與傳統的貨幣理論、央行-銀行體系、抵押品框架、支付/結算系統等領域建立了關系。但在治理問題上,一直比較滯后。

這并不讓人感到詫異,正如人們總是熱衷于分析現代中央銀行的貨幣政策以及經濟影響一樣,很少有人會關注現代中央銀行的治理問題,包括人事安排、治理結構、政策目標的范圍以及與政府的關系等等。

要回答“誰來決定”和“如何決定”的問題,毫無疑問將涉足政治學、社會學、法學、博弈論、機制設計甚至符號學的范疇。

筆者將在gamma版中編寫這一部分的內容。

IV.總結

感謝讀者的耐心,穩定數字貨幣的設計機制、流程與治理Beta版本就此終結。筆者認為,穩定數字貨幣的未來需要科學的流程與合乎邏輯的設計,更需要避免重犯人類已經在歷史上犯下過的有關貨幣的錯誤。現有的業態很難讓我感到興奮和滿意,我依然認為,數字貨幣將成為法幣體系的平行體系(Parallel System),而無法成為一種替代。如果從業者仍然沉溺于去中心化和區塊鏈化而不去深究貨幣的本質,可能這個平行體系也會被扼殺。

撰寫本文的目的,是為了幫助投資者建立辨識能力,以規避有問題的項目和幣種;同時幫助項目方發現自身設計的謬誤,以避免自身信譽受損。在文章的最后我們將附上一些讀物,有興趣在穩定數字貨幣主題領域深挖下去的讀者可以參考閱讀。

Shadow Banking by Zoltan Pozsar

歐元體系的抵押品政策 :調整是否恰當?by Guntram B. Wolff

More fiatsplainin': let's play fiat-or-not by J.P. Koning

Cryptocurrencies: looking beyond the hype from BIS AGM

A Primer on Helicopter Money

The Mechanisms of Governance

A Tract on Monetary Reform

Safe Assets: a Review