'正義'籠罩法蘭西

路易十四,作為世界歷史中在位最久的大國君主,于1715年去世。權力下的馬屁精作鳥獸散,這位生前被尊稱為'太陽王'的圣君轉眼之間成為民眾眼中暴虐的'自大狂'。

在路易十四長達72年的驕奢淫逸之后,法國財政已處于崩潰邊緣:國家負債已超30億里弗,但只有300萬里弗可用于償還利息。

由于王位繼承人只有7歲,攝政王執掌了政權。攝政王不懂經濟,一來就放了個'大招'——成立高規格的'正義委員會',嚴打放高利貸的金融大鱷與貪污受賄的稅務官,將罰沒財產的20%賞給舉報者。

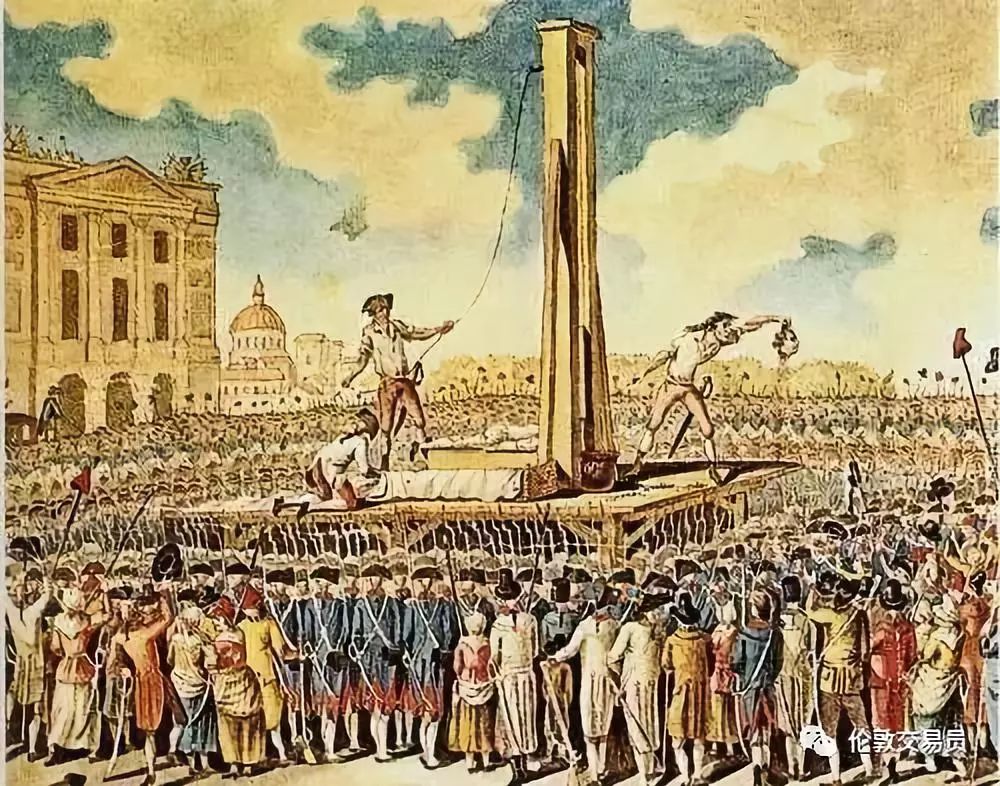

‘狗咬狗’的政策很快就讓巴士底獄人滿為患,但只有一名邊陲省份的稅收總管真正被處于死刑,他愿意支付600萬里弗(兩倍于法國財政的利息前盈余)罰款來抵消刑罰,但巴黎的權貴們總覺得'差點意思',殺一儆百將其送上了斷頭臺。

但更多'罪大惡極'的犯人弄懂了'正義'的奧秘。他們要么更好地藏匿了贓款,要么找到了'竅門':一個放貸的金融大鱷被政府罰款1200萬里弗,一位伯爵告訴他只要愿意出10萬,就能保證他的罪名消失。這名聰明的金融人‘遺憾’地回答:‘您來晚了,您的夫人只向我收了5萬。’

專業人做專業事

把全國折騰了一番之后,攝政王終于勉強搞到了1.8億里佛,但只有8000萬用來償還國債,剩下的1億都被官員和貴族二次貪污了。這次聲勢浩大的反腐行動,本質上只是左手倒右手,國民沒得到任何福利,國家也依然岌岌可危。

但權貴主導的'正義委員會'顯然覺得1.8億的罰款還不足以彰顯'正義',于是將'改革'深化,把矛頭對準名聲沒那么壞的基層官僚和中小資產階級,以高額的罰款'提成'鼓勵相互揭發,并網羅罪名勒索正直的企業家們,民怨四起。

一年之后,攝政王終于明白如此'正義'不僅不能挽救財政,還會隨時引爆革命。專業人做專業事,攝政王想起了約翰·勞。

為法國發幣的英國賭徒

約翰·勞來自愛丁堡的銀行世家,集高、富、帥于一身的他在情場上春風得意,歐洲的貴族小姐們對這位英俊浪子青睞有加。靠著出色的數學天賦,約翰·勞除了搞搞金融投機,在賭場上也是順風順水。

約翰·勞

約翰·勞對用數學方法解決復雜概率問題的理解領先于那個時代。不過,賭場上的好運給他帶來了不少麻煩,先后在威尼斯、熱那亞等歐洲工商重鎮被驅逐,不得不在歐洲大陸四處奔波。

亂世出英雄。當法國陷入前所未有的動蕩之時,想'洗白上岸'的約翰·勞借機向追求安逸的攝政王提出了效力請求,并以兩本筆記獲得了攝政王及其親信們的垂青。

在給攝政王的筆記中,約翰·勞詳細論述了法國財政危機的本質:在以金屬本位的貨幣體制下,由于貨幣數量和經濟需求不總是匹配,所以經常出現劇烈的通貨膨脹或緊縮。約翰·勞認為,如果沒有信用貨幣的輔助,單靠金屬貨幣永遠滿足不了一個商業大國的需求。

此時的約翰·勞對政府超發信用貨幣的動機是高度警惕的。根據他的設想,信用貨幣不能憑空而生,而是應以政府的貴金屬儲備以及全法國的公有土地為本位,并以國王本人為名譽管理者,給與皇家背書(隱含包括皇家財產及王室土地)。

信心比黃金更重要

1716年5月5日,一部皇家法案誕生了,它授予約翰·勞兄弟成立勞氏銀行、發行貨幣券,并規定勞氏銀行的貨幣券可用以繳稅。至此,約翰·勞終于踏上了財富自由之路。

約翰·勞在過去30年積累的金融、經濟知識,讓他在管理銀行時如魚得水。他明白在現代金融體系中:信心比黃金更重要。因此,約翰·勞做的第一件事,就是確保勞氏銀行發行的貨幣券可足額兌換成金銀幣。

約翰·勞甚至公開表態:“如果銀行家不能足額兌付自己發行的貨幣,那么他就該被處死。”

由于攝政王領導下的法國政府昏招頻出,政府鑄造的金銀幣一直在快速貶值,而勞氏銀行發行的貨幣券則獲得了超乎想象的成功。在日常交易中,使用貨幣券支付甚至可以打8.5折。隨著高流動性的貨幣券對商業交易的刺激,法國衰落的經濟開始回暖,政府稅收阻力也小了許多。

請記住一個數字,在從私人銀行變成事實上的法蘭西中央銀行之前,勞氏銀行此時只發行了約6000萬里佛的貨幣券。

權力的游戲

與自己失敗的財政政策相比,攝政王對約翰·勞的巨大成功感到震驚,希望借勞氏銀行的貨幣手段解決法國財政的深層問題。攝政王開始不斷授予約翰·勞新的特權,讓勞氏銀行壟斷了法國的煙草貿易,獲得了重鑄金銀幣的壟斷權,一步步讓其成為有政府權力的法國皇家銀行。

約翰·勞也清楚在當時專制的法國,有些事情會很難收場。但是他沒能料到專制的權力體系擔上脆弱的金融體系將產生毀滅性的后果。在榮譽與權力的糖衣炮彈下,他違背了自己曾經大聲疾呼的原則——如果銀行家不能足額兌付自己發行的貨幣,那么他就該被處死。

約翰·勞對自己的保護者——攝政王言聽計從,做了不少不該做的事,其中破壞性最大的莫過于幫助政府濫發信用貨幣。攝政王介入后的勞氏銀行,不顧實體經濟需要,肆意根據政府需求印刷貨幣券,很快就使發行總量突破10億里佛,接近公有化之前的20倍。

精明的約翰·勞明白這個體系遲早都要崩潰,但權力授予的巨大聲望讓他暫時忘掉了懸在自己頭上的達摩克利斯之劍,并在奔向懸崖的馬車上越綁越緊。

權力的傀儡

作為一名受英國當局通緝的過失殺人犯,約翰·勞在法國沒有任何權力根基。約翰·勞若想執行其宏大的金融計劃,必須依附于專制權力。攝政王作為法國的實際統治者,既是約翰·勞的伯樂,也是其保護者,決定著其生死。

約翰·勞表面上看起來風光無限,掌管整個法蘭西的貨幣金融大權。但一場議會危機很快揭示了其地位的脆弱性,并加深了其對攝政王的人身依附。

雖然約翰·勞在法國貴族圈中熾手可熱,但法國議會對約翰·勞這樣一個在法國擁有巨大影響力的英國流亡通緝犯視作眼中釘,并對其野心勃勃的金融計劃非常憂慮。更讓議會感到憤怒的是,攝政王僅僅因為大法官對他濫發貨幣的政策稍有微詞,就將其撤職,換上一個百依百順的傀儡,并讓他兼任了法國財政部長。

自此以后,法國政府更加瘋狂了,新財長上任的第一把火就是讓新版金銀幣立即貶值20%。脫離經濟活動的法國貴族似乎完全不懂貿易與金融原理,毫無意識到自己給法國經濟帶來的巨大傷害。

以新興資產階級為代表的法國議會立即意識到了巨大風險,反復勸說攝政王不要施行這個瘋狂的財政政策。但攝政王對議會的請求視而不見。法國議會不得不大膽通過了一項法案——禁止新版金銀幣的流通。

攝政王怒不可遏,召集自己控制的皇家法庭廢除了該議案。不滿于暴政的議會,一不做二不休,又通過了新的法案——繼續禁止新版金銀幣的流通。而不容庶民挑戰權威的攝政王,則緊接著再次廢止了新法案。看誰的頭更硬。

如此往復幾次,議會忍無可忍,于1718年8月12日通過了一項法案——禁止勞氏銀行管理法國稅收,并禁止任何外國人管理法國財政,違者處以重罰,有議員甚至提議起訴約翰·勞,若能成功定罪,則將其吊死在巴黎大法院的門梁上。

約翰·勞聽到這個消息趕緊逃進了皇宮,尋求攝政王的庇護。最終,事件以攝政王逮捕了議會議長和兩個議員收場。法國議會屈服了,而約翰·勞也斷了政治后路。

密西西比計劃

向攝政王納了投名狀的約翰·勞,用勞氏銀行的成功證明了自己的能力。1717年8月,在權貴的慫恿下,約翰·勞開始了那項著名的密西西比計劃。

約翰·勞向攝政王提議設立一家公司,并請求政府授予這家公司在北美密西西比河流域及它的西岸——路易斯安那州的貿易專屬權。當時法國控制的北美殖民地(見下圖藍色區域)要遠大于英國(下圖紅色區域)控制的北美十三州(70年后成立了現在的美國)。

法國居民以為密西西比河流域和路易斯安那州滿地是金銀,而密西西比公司作為唯一的收稅者和鑄幣者,前景無限。即使是在攝政王與法國議會玩權力的游戲時,密西西比公司的股價也一直穩定飆漲。

約翰·勞為了吸引投資,承諾每100股(面值500里弗)每年分紅面值1000里弗的路易十四留下來的垃圾國債(實際上只值200里弗),這每年200%的名義收益足以讓投機者心動。

1719初,攝政王領導的法國政府進一步授予了密西西比公司在東印度、中國等地的貿易專屬權,還把法屬東印度公司的所有財產都劃撥給了密西西比公司。

雖然這些紙面資產都只是遙不可及的一廂情愿(對應中國的康熙年間),還停留在'白皮書'階段,但法國人民一夜暴富的熱情被瞬間點燃了。

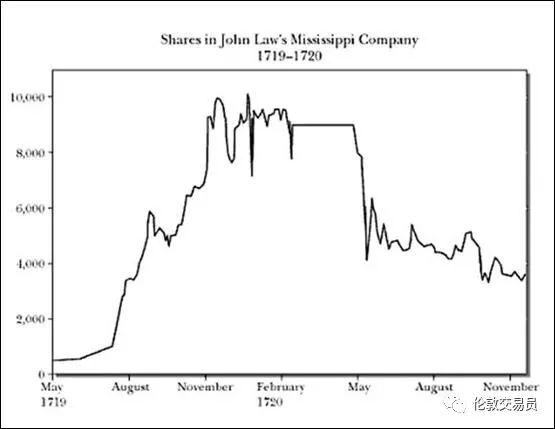

密西西比公司在1717年的發行價為5里弗每股,至1719年末已接近10000里弗每股,2年2000倍的漲幅讓300年后的比特幣也相形見絀。

全民瘋狂

若勞氏銀行僅僅是讓新興資產階級感受到了貨幣的力量,密西西比公司則讓全法國自上而下陷入到了投機的瘋狂。

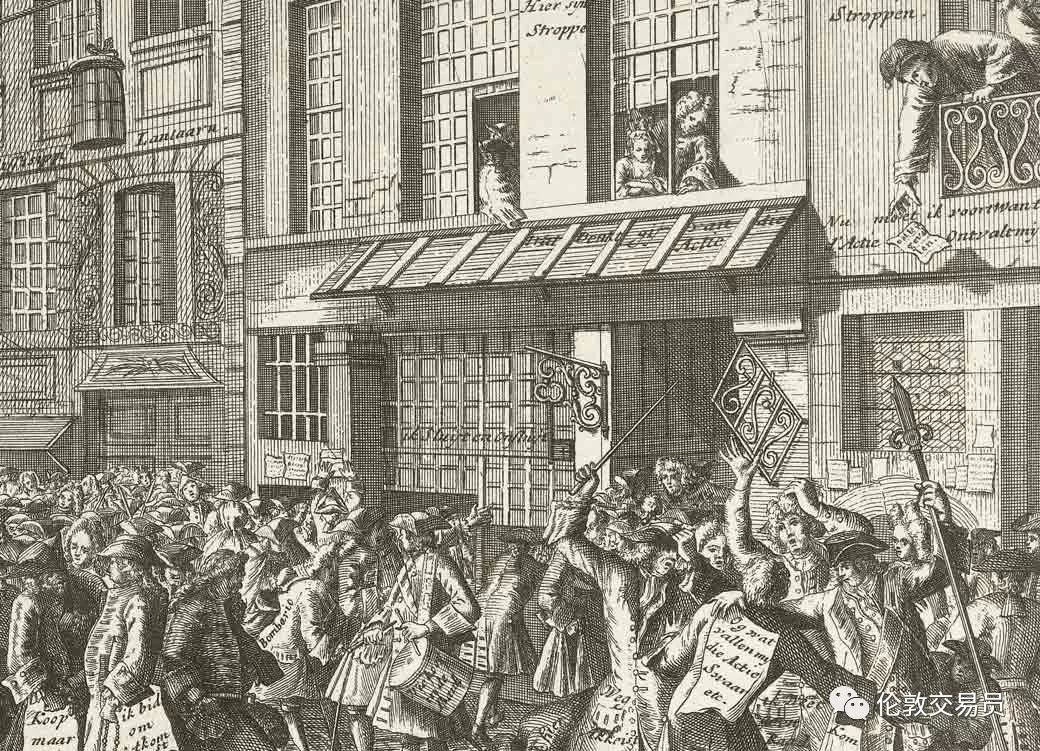

密西西比增發的5萬新股獲得了6倍的超額認購。人們開始建議約翰·勞應該發行30萬股,每股5000里弗,這樣攝政王可以一次性還掉路易十四在近一個世紀里積累的一半債務。其實,以當時的狂熱程度來看,說不定發行100萬股也賣得出去。

熱情的法國人民甚至包圍了約翰·勞的府邸,大把揮舞著鈔票,希望能認購股票。到了后來,甚至皇親國戚、貴族高官也每天徘徊在約翰·勞的家門口,只為了第一時間知道自己有沒有'上車'。

被尊為'財神爺'的約翰·勞成了全法國最受歡迎的人,貴族、法官、主教、軍官都爭相恐后地擠向約翰·勞家的前廳。之前那些曾因為攝政王讓他們等了半小時就怒不可遏的法國貴族們,現在卻甘愿苦等這位英國的流亡通緝犯六個小時,只為求見一面。

法國的名媛小姐們更是殷勤,她們在見約翰·勞時一擁而上,爭先恐后地報上自己的名字,希望能被加到申購名單上。約翰·勞本是風流成性的花花公子,但這時卻不得不粗魯地扒開姑娘們的環繞才能脫身。學者梁文道曾在讀書節目中有過這么一段生動敘述:

視頻:300年前的泡沫--密西西比計劃

現在,只要約翰·勞搬到哪,哪里就變身成了股票市場,附近的房租立馬漲2倍。旁邊的廣場從早到晚都如同廟會一般熱鬧,莊家們立起無數的攤子和帳篷,靠交易股票或設立賭局,收割著廣場上烏泱泱的、被財欲沖昏頭腦的巴黎人。甚至一個駝背老人把自己的駝背出租給股票經紀人作為移動交易臺,也發了大財。

由于聞風而來的股票交易太過擾民,約翰·勞不得不買下一位親王的一座官邸,并將官邸后面的數公頃花園搭起五六百個小帳篷,每月光這些帳篷的租金就可進賬25萬里弗。在約翰·勞最終安頓下來之后,法國政府宣布除此之外的股票交易通通無效。于是,法國的第一個證券交易所(巴黎證交所Paris Bourse的前身)就這么建立起來了。

圖為法國第一個證券交易所原址,后改建成巴黎大宗交易所,現為巴黎工商會

就像300年后的幣圈很難留住一夜暴富的員工一樣,約翰·勞也面臨著這個問題:他的車夫在很短時間內就實現了財富自由,申請離職,但約翰·勞很喜歡這個車夫,于是不得不央求他推薦一個和他一樣能干的同行來接替他。

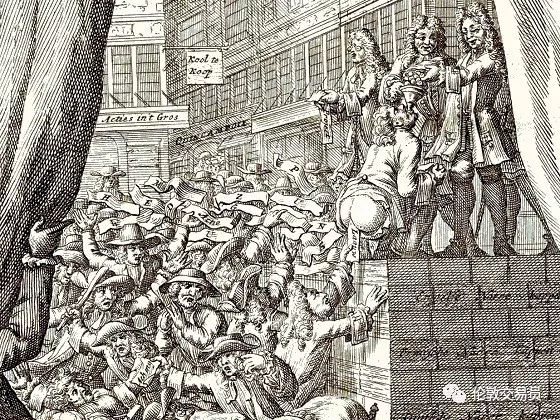

王公貴族在泡沫中更是賺足了巨額財富,對約翰·勞的甜言蜜語甚至超過了統治法國74年的太陽王路易十四。由于約翰·勞每次出行都有大量民眾圍著他高呼法國的救世主、保護神,以至于攝政王不得不派遣一隊騎兵專門為他清場。

最后的盛世繁華

在人們對勞氏貨幣券的信心最終崩潰前,法國經濟可謂是蒸蒸日上,在巴黎尤為明顯。根據攝政王的統計,這段時間內有30.5萬人涌向巴黎。雖然他們是為了炒股投機,但也不可避免地在巴黎花錢消費。

巴黎人在閣樓、廚房、甚至是馬廄里搭起床鋪,為投機者們提供住宿。巴黎到處都蓋起了新房子。法國的紡織業則晝夜開工,為巴黎提供蕾絲、綢緞、天鵝絨,以滿足暴發戶們的揮霍需求。由于人人都手握大把紙幣,以至于物價瘋漲了4倍。

一夜暴富的故事層出不窮,讓人無心苦干實業,賭博之風一下就吹遍了法國,人人都希望自己能在股市或者賭場中賺的盆滿缽滿。曾是社會中流砥柱的中產階級和虱子多了不怕癢的地痞流氓的界限也日益模糊起來。

巴黎人被眼前的繁榮晃花了雙眼,誰也沒有意識到黑壓壓的烏云風暴即將來臨。

擊鼓傳花-誰接最后一棒?

從人類歷史上看,戳破泡沫的最后一根稻草常常不是公權力,而是莫名其妙的偶然。

1720年初,靠密西西比泡沫暴富的孔蒂親王再次找到約翰·勞,希望能購買東印度公司的新股,再賺一筆。約翰·勞出于公平原則拒絕了,孔蒂親王怒不可遏,立馬跑到勞氏銀行用貨幣券換了三大車金銀,雖然在被攝政王威脅后退回了兩大車,但越來越越多的人開始仿效孔蒂親王。

嗅覺靈敏的投機者開始用貨幣券兌換成金銀幣,或直接在巴黎購買珍貴珠寶,將它們藏在用稻草蓋了厚厚一層的拖車中運到英國和荷蘭。漸漸地,人們開始抱怨換金銀幣越來越難了,以至于約翰·勞不得不宣布貨幣券升值10%,且每人每天只能兌換100里弗的金幣。但即使如此,換幣的人還是越來越多,以至于一周擠死了15人。

原因很明顯,勞氏銀行在被攝政王納入國營之前只發行了6000萬里弗的貨幣券,但到密西西比公司成立時已增發至10億里弗,直到泡沫巔峰時的26億里弗。

而密西西比公司發行的股票作為有價證券,從另一種角度看也是貨幣,根據《經濟學人》的計算,其市值高達48億里弗!

泡沫趨勢一旦逆轉,勢不可擋。劣幣驅逐良幣,貨幣券的公信力幾乎一夜崩塌,而金屬貨幣都被民眾雪藏了。議會長對攝政王說:自己寧愿要10萬里弗的金銀,也不要500萬里弗的貨幣券。由于市面上沒有了被接受的貨幣,全國貿易活動接近于凍結。

法蘭西之怒

在危局面前,推崇市場經濟的約翰·勞不得不走回了攝政王當年失敗的'正義委員會'的老路,用行政命令代替市場機制,頒布了一項著名法令:凡是持有超過500里弗金幣的人將被重罰,并沒收其全部金屬貨幣;同時,禁止一切珠寶買賣,揭發者可被獎勵一半珠寶。

該法令一出,全國嘩然。許多一生正直的人因為被發現有一點金銀珠寶就遭到逮捕,仆人們也紛紛背叛自己的主人。一些巴黎市民改行成為專職密探,監控自己的鄰居,因為只要懷疑他人私藏金銀珠寶,法院會立即簽發搜查令。

被金融泡沫下的花天酒地所侵蝕的法國人似乎已不再有熱血發起革命了,政府雖然控制住了一次起義嘗試,但攔不住密西西比股價的一瀉千里。

約翰·勞沒有放棄'市值管理'的努力,甚至招募6000名無所事事的窮人,告訴大家新奧爾良有大金礦,讓這些人舉著鏟子在法國街頭日復一日地游行,假裝要前往港口乘船去往美洲大陸。

但股價在短暫反彈后繼續狂跌,且接下來的事態已完全脫離了約翰·勞的掌控。1720年10月,政府宣布所有的貨幣券作廢,密西西比公司、法屬東印度公司的所有特權也一并作廢。這等于宣告約翰·勞的兩家公司已毫無價值。

搞笑的是,在密西西比股票已成為名副其實的'空氣幣'后,股價雖然再次暴跌40%,但很快就被那些以為抄底到便宜貨的接盤俠給推漲上去,直至半年之后跌倒一文不值。

接著,法國政府重罰了那些靠炒股暴富的人,沒收了他們的財產。此外,雖然密西西比股票已毫無價值,但政府找出了曾經申購股票但尚未付款的人,強迫他們以13500里弗的價格購買面值500里弗的股票。由于人們嘗試出逃,政府還封鎖了邊境和港口,搜走這些人的所有財產甚至是處死。

法國人民徹底憤怒了。

從救世主到背鍋俠

在群情激奮下,懦弱的攝政王將全部責任都推給了約翰·勞。

約翰·勞曾跑去皇宮找攝政王理論,但被拒絕入內。雖然后來攝政王秘密召見了約翰·勞,極力安慰了他,并為讓他背黑鍋正式道歉,但在一觸即燃的民憤面前,約翰·勞最終只得在攝政王騎兵的保護下,凈身逃離法蘭西。

約翰·勞逃走之后,他的所有財產都被沒收了,最終在威尼斯窮困潦倒地離開了人世。有人給他寫了墓志銘,總結了他的一生:

他是名動天下的蘇格蘭騙子,

也是文曲星下凡,

把數字玩弄鼓掌之間,

把法國變成人間地獄...

在法國,人們認為被印成約翰·勞的貨幣券是紙最大的恥辱。各種諷刺約翰·勞和攝政王的歌詞、漫畫出現在大街小巷:

星期一,我買了密西西比的股票;

星期二,我賺了百萬里弗;

星期三,我把豪宅裝飾得富麗堂皇;

星期四,我雇了一整隊傭人;

星期五,我帶著情人參加了華麗的舞會;

星期六,股價大跌,我破產了;

星期日,我住進了醫院,悲痛欲絕。

民心盡失的法國權貴下場也不怎么樣:

1723年,攝政王在爭議中猝死。之后數十年,無人再提激進改革,法國稅收制度依然混亂,財政越發惡化,賣了5萬個貴族爵位以彌補開支。

1756年,法國卷入耗資巨大的七年戰爭,并被英國打敗,割讓加拿大及密西西比東岸。早期備受國人喜愛的路易十五成為法國最不得人心的國王之一。

1778年,法國全力支持的美國獨立戰爭獲得勝利,報了英國人一箭之仇,但也燒光了她最后的財政潛力。

1789年,法國大革命。

參考資料:

[1].《非同尋常的大眾幻想與群體性瘋狂》,查爾斯·麥基,1841年第一版

[2].《舊制度與大革命》,托克維爾,1856年第一版

[3]. 《一千零一夜》第20~22夜,梁文道,2015年首播

[4]. 《經濟學人》2010年7月刊