一、主要背景

(一)資產質量壓力較大,預計問題資產行業規模高達10萬億左右

一個明顯的趨勢是,在未來兩到三年的時間里,國內商業銀行所遭受的資產質量壓力將會非常明顯,特別是目前政策部門鼓勵或推動銀行提高不良容忍度去做的信貸投放領域大都具有明顯的風險隱患,未來這一風險隱患暴發應是遲早的事。基于此不良資產處置以及去杠桿可能會成為長期性任務(期間可能會因為經濟形勢的變化而有所反復)。

1、截至2020年3月底,商業銀行的關注類貸款和不良貸款規模分別為4.05萬億和2.61萬億,二者合計為6.66萬億,意味著目前商業銀行的問題貸款規模達到6.66萬億,如果將其它農村金融機構、消費金融公司等納入,問題貸款規模預計在10萬億元左右應不成問題,且數值上來看仍處于明顯上升趨勢。

2、事實上金融體系的問題資產還應包括信托行業等其它領域,今年3月底信托行業的風險資產規模(即不良資產規模)高達6431.03億元,且這里沒有將信托行業的關注類資產納入進來,整體上超過萬億甚至兩萬億應不是問題。

3、實際上還應將目前全國性AMC、地方AMC及其它投資者已經受讓的不良資產納入進來考慮,如果將這些納入進來,則會發現市場空間應非常可觀。

2019年底,華融資產(1.71萬億)、信達資產(1.51萬億)、東方資產(1.13萬億)和長城資產(0.67萬億)四大全國AMC的總資產規模合計為5.02萬億,能夠消化吸收的不良資產規模預計最多也僅為3-4萬億,因此地方AMC等其它處置主體的市場空間應該還是挺大的。

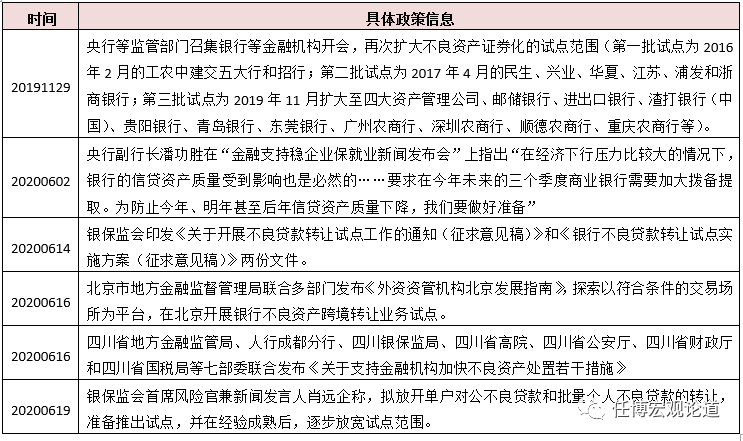

(二)近期關于不良資產處置的政策信息較為集中

正是因為不良資產的壓力正逐步增大,監管部門也在著力推動商業銀行拓寬不良資產處置渠道和加大處置力度。實際上近期關于不良資產處置的政策信息也較為集中且政策方向上趨于寬松,表明目前正處于不良資產行業的處置浪潮中。

二、關于不良資產處置的政策導向剖析

近年來政策層面在不良資產處置層面的放松趨勢是非常明顯的。

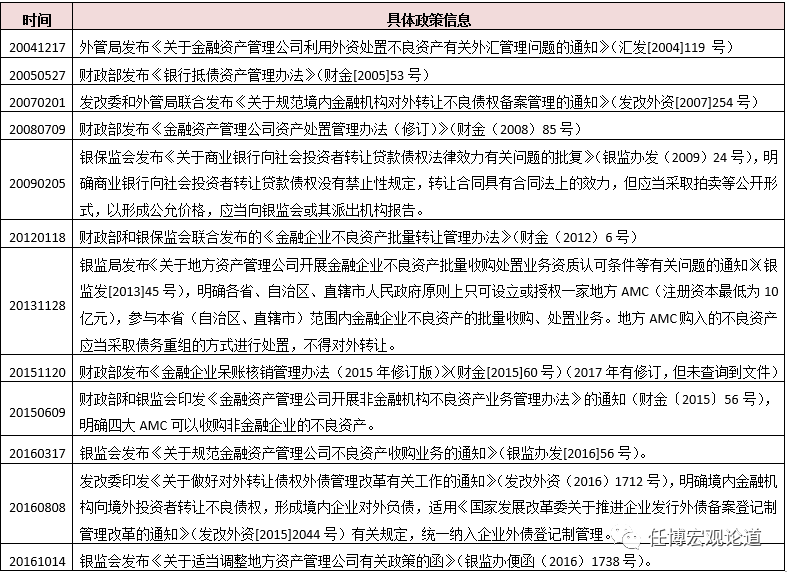

(一)之前政策對不良資產處置的六大主要限制明晰

在了解政策層面放松之前,應首先明晰之前政策層面主要有哪些限制。根據統計,政策層面對不良資產處置的相關限制主要體現在2012年1月18日財政部和銀保監會聯合發布的《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》(財金(2012)6號)以及其它系列政策文件中,大致有六個層面的限制:

1、對地方AMC有明確資格限制,且明確地方AMC只能參與本省(區、市)范圍內不良資產的批量轉讓工作,并要求其購入的不良資產應采取債務重組的方式進行處置,不得對外轉讓。這里的批量轉讓具體是指金融企業對一定規模的不良資產(10戶/上)進行,定向轉讓給資產管理公司的行為。

相較而言,全國金融AMC的處置方式較為豐富,包括清收追償、轉讓、債務重組、資產整合、資產置換、債權轉股權、追加投資、提供投資咨詢、財務顧問以及其他經監管部門認可的手段。

2、明確要求購房貸款、購車貸款、教育助學貸款、信用卡透支、其他消費貸款等以個人為借款主體的各類貸款不得進行批量轉讓。

3、商業銀行可以向社會投資者轉讓貸款債權,但應當采取拍賣等公開形式。

4、境內金融機構向境外轉讓不良債權的,統一納入企業外債登記制管理。

5、銀行債權應首先考慮以貨幣形式受償,從嚴控制以物抵債,并且抵債資產收取后應盡快采取公開拍賣等方式進行處置變現。

6、對于符合呆賬核銷條件的貸款,商業銀行應本著“應核盡核、賬銷案存” 的原則積極開展核銷,并對已核銷的呆賬、貸款表外應收利息以及核銷后應計利息等繼續催收,追收金額進營業外收入。

(二)政策層面關于不良處置的約束正逐步放松

1、擴大受讓范圍,以及允許地方AMC收購的不良資產對外轉讓

2016年10月14日銀保監會發布的《關于適當調整地方資產管理公司有關政策的函》從兩個層面放松了部分政策約束:

(1)允許不良貸款余額較高、不良貸款處置壓力較大、不良資產增速較快、不良資產轉讓需求較高的地方增設地方AMC,以幫助處置轄區內不良資產。

(2)允許地方AMC收購的不良資產在可以對外轉讓,且對外轉讓的主體不受地域限制。

事實上除擴大地方AMC機構數量外,《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知(征求意見稿)》還明確AIC可以債轉股為目的受讓試點范圍內的對公不良貸款。與此同時,外資控股的AMC也正逐步進入中國市場,中美貿易第一階段協議中便明確針對外資放開金融資產管理領域,而今年6月初香港新世界發展旗下子公司海南新創建資產管理向銀保監會提交了設立海南省地方AMC的申請,一旦獲批則有可能成為國內第一家境外控股的地方AMC。

2、不良資產證券化試點范圍不斷擴容至21家,預計擴容過程仍將延續

2019年11月29日,央行等監管部門召集銀行等金融機構開會,將不良資產證券化的試點范圍擴大至四大全國AMC、郵儲銀行、進出口銀行、渣打銀行(中國)、貴陽銀行、青島銀行、東莞銀行、廣州農商行、深圳農商行和重慶農商行。之前不良資產證券化已經進行兩次試點,其中第一批試點為2016年2月的工農中建交五大行和招行,第二批試點為2017年4月的民生、興業、華夏、江蘇、浦發和浙商銀行。

至此,6家國有大行、1家政策性銀行(進出口銀行)、6家股份行、4家城商行、1家外資行(渣打銀行中國)以及3家農商行等21家銀行具備了不良資產證券化試點資格。

其中股份行中還有中信銀行、平安銀行和光大銀行未納入試點范圍,城商行中僅有江蘇銀行、貴陽銀行、青島銀行與東莞銀行納入試點,農商行中為重慶、廣州和深圳三家。預計后續不良資產證券化試點范圍還將適時進一步擴容。

但也要認識到不良資產證券化的程序較為復制,限制較多且發行銀行數量有限,因此目前不良資產證券化的市場規模并不大。例如截止2020年6月22日,不良貸款資產證券化存量規模僅為138.10億元、累計發行規模也僅為391.94億元,因此需要開辟新的領域,如個人貸款轉讓機制。

3、允許地方AMC批量受讓個人不良貸款且逐步擴大地方AMC的受讓區域

2020年6月15日銀保監會發布的《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知(征求意見稿)》和《銀行不良貸款轉讓試點實施方案(征求意見稿)》兩份文件在不良貸款處置方面放松了兩個層面的限制:

(1)銀行可以向全國性AMC和地方AMC轉讓單戶對公不良貸款和批量轉讓個人不良貸款(首次放開個人貸款的轉讓)。要知道此前個人貸款的批量轉讓僅能通過規模和發行銀行較為有限的資產證券化市場這一渠道來完成。

(2)后續地方AMC受讓不良貸款的區域限制會逐步放開。

4、不良資產跨境轉讓機制逐步確立,引入外資處置不良水到渠成

近年來在不良資產處置領域引入低成本的外資資金、推動跨境信貸資產轉讓(包括貿易融資資產、保理資產、不良債權等等)已經成為明確政策導向,應該說不良資產跨境轉讓機制目前正逐步確立,粵港澳大灣區等國家主要經濟區域內均已著手推動。

2019年10月23日國務院常務會議推出的12條舉措中,便包括開展銀行不良債權和貿易融資等跨境轉讓試點,隨后的國家區域經濟相關戰略中對此也有涉及。特別是2020年6月16日北京地方金融監督管理局聯合多部門發布的《外資資管機構北京發展指南》提出“探索以符合條件的交易場所為平臺,在北京開展銀行不良資產跨境轉讓業務試點”,算是最為明確的信號,預計這里的交易場所很可能是北金所。實際上早在銀監會剛剛成立的那幾年,不良債權對外轉讓的問題便已成為熱點,如2004年12月17日發布的《關于金融資產管理公司利用外資處置不良資產有關外匯管理問題的通知》和2007年2月1日發布的《關于規范境內金融機構對外轉讓不良債權備案管理的通知》等等。

(三)本輪不良資產轉讓試點的其它政策要點匯總分析

1、試點銀行為全國性銀行、收購機構包括AMC和AIC

(1)本次不良貸款轉讓試點的銀行主要包括6家國有大行和12家股份行,合計18家全國性銀行。后續試點范圍預計會進一步拓寬至地方性銀行。

(2)試點參與不良資產收購的機構包括4家全國性AMC、5家全國性AIC和符合條件的地方AMC(需由省級地方金融監管局出具同意文件)。

2、地方AMC批量收購的個人貸款不得再次對外轉讓

即地方AMC批量收購的個人貸款,只能采取自行清收、委托專業團隊清收、重組等手段自行處置,不得再次對外轉讓。

3、銀登中心成為不良貸款轉讓試點的合規交易場所

《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知(征求意見稿)》明確,銀登中心應制定不良貸款轉讓試點業務規則,承擔不良貸款資產集中登記、掛牌展示、轉讓服務(如向地方AMC發出要約邀請)、信息披露和市場監測等工作,意味著銀登中心已經成為合規交易場所,這是一個好消息。

4、其它政策要點

(1)商業銀行應充分論證打折出售、個人貸款批量轉讓的回收價值不小于自行清收、重組的回購價值。

(2)商業銀行通過銀登中心進行資產掛牌展示,且不得自行設置不合理的投資人資質條件,或者排斥潛在投資人。

(3)地方AMC不得將受讓的對公貸款再次轉讓給原債務人及其相關方,且不得暴力催收不良貸款。

(4)不良貸款債權轉讓過程中不得在轉讓合同之外簽訂抽屜協議或設置回購條款,不得存在虛假出表和虛假轉讓行為,不得違規向債務關聯人進行利益輸送、轉移資產、逃廢債務等行為。

(四)對四川省《關于支持金融機構加快不良資產處置若干措施》的剖析

2020年6月16日,四川省地方金融監管局、人行成都分行、四川銀保監局、四川省高院、四川省公安廳、四川省財政廳和四川省國稅局等七部委聯合發布《關于支持金融機構加快不良資產處置若干措施》,提出了加快不良資產處置的十條措施。其中重點政策信息匯總如下:

1、確保屬地不良資產余額和不良資產率保持在合理區間。

2、支持地方AMC參與金融機構和企業債務風險化解處置和資產盤活。

3、積極爭取不良資產跨境轉讓試點,引進外資參與不良資產處置。

4、協調國企加大參與處置不良資產力度,加快不良資產處置。

5、探索成立不良資產處置特殊目的公司(SPV),以過橋基金、分級基金等形式循環使用,提高不良資產處置能力。

6、督促金融機構通過現金清收、重組、核銷、打包轉讓、資產證券化等多種方式,加大不良資產化解處置力度。

7、金融監管部門指導機構有序壓降不良資產,制定年度不良資產清收處置計劃,“一戶一策”制定化解方案。實行不良資產化解與政府資源、差異化監管措施掛鉤,對不良率高、化解工作不實、措施不力的銀行加大監管力度。

8、對國有融資擔保公司擔保項下的不良貸款,逐戶制定化解方案,重組一批、代償一批、清收一批。

9、相關單位不得要求銀行機構承擔無法律依據的繳稅義務。簡化銀行貸款損失稅前扣除申報程序。對金融債權訴訟優先立案登記,及時分案移送,推動完善訴前資產保全措施。

事實上四川省報面臨的資產質量壓力和所采取的措施應具有普適性,其它地區同樣也會面臨相應的問題,并預計會采取相近的措施。

三、關于不良資產五種處置方式的討論

在不良資產的處置方式上,財政體系對金融體系的明顯更多,如財政體系鼓勵不良資產的處置方式應以現金清收為優先選擇,不得以才能通過其它方式完成。實際上不良資產的處置方式很多,如現金清收、貸款重組、債權轉讓、以資抵債、債轉股、核銷等。當然大的分類上來看,可以將不良資產的處置方式分為清收類、核銷類、出售類、債轉股以及以物抵債等五大類。

(一)清收類

1、這是最受財政部鼓勵也是最普遍以及折損率相對最小的一種不良資產處置方式。所謂清收是指由商業銀行的特殊部門(如資產保全部、特殊資產管理部等)或委托其它機構來完成全額或部分收回不良資產的過程,具體包括正常催收、訴訟清收、重組(不良資產分類的調整)、企業破產償債、保證金劃轉、擔保人代償等等。

2、與此同時,不良債權轉讓等其它不良資產處置方式的最后往往也需要通過清收來完成,比如此次不良資產轉讓試點對此便有明確轉讓,畢竟轉讓只是一種中間行為,最終總需要清收來完成。

(二)核銷類

所謂核銷,即針對不良債權轉讓的折損價差或完全無法收回的貸款本金,銀行自認損失,采用呆賬準備金、壞賬準備金、撥備前利潤或自有資本沖減、核銷不良資產的過程。但是為防止“先核銷、后清收”這一調節資產質量和利潤指標的典型做法,財政部發布的《金融企業呆賬核銷管理辦法 (2015年修訂版)》明確商業銀行應本著“應核盡核、賬銷案存、權在力催”的原則積極開展核銷,而核銷后的呆賬和相關應計利息等應繼續催收,并將其計入營業外收入。

(三)出售類

1、所謂出售類,大致包括不良資產證券化和不良資產轉讓兩部分,即商業銀行通過銀登、北金所以及其它符合規定的場所(如淘寶、京東等)將不良貸款直接或間接通過ABS、信托受益權轉讓給其他投資者(如AMC、AIC和其他社會公眾投資者等)的過程,但是這一方式大多存在折損率較高的問題。

近期的政策大多是針對這一處置方式,如在交易場所將不良資產轉讓給AMC、AIC和其他社會公眾投資者等,其中跨境不良資產轉讓也屬于此類方式之一。

2、出售類也是最為市場化、受監管關注度最高的一種資產處置方式,但同時也會涉及到是否公允定價、能否潔凈轉出以及是否存在虛假轉出等問題。例如,由全國AMC和地方AMC作為通道的轉出代持模式便是虛假轉出的典型代表,其目的一般是為了調節資產質量指標、為清收贏得時間。

正是由于可能存在以上三個問題,因此在相關政策文件中多會明確規定不得轉讓合同之外簽訂抽屜協議或回購條款,以避免虛假出表、虛假轉讓、逃廢債務。

(四)債轉股類

所謂債轉股,即銀行通過將不良貸款轉化為權益類資產來完成不良貸款處置的過程,這同樣也是受政策鼓勵的一個處置方向。不過根據2016年10月10日的《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》和《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》兩份文件的規定,商業銀行應當通過債轉股實施機構(可以為四大AMC、地方AMC、AIC、國有資本投資運營公司、保險資管機構等)來完成由債權到股權的轉換。

實際上可以將這里的實施機構理解為SPV。而四川省發布的《關于支持金融機構加快不良資產處置若干措施》也明確提出“探索成立不良資產處置特殊目的公司(SPV),以過橋基金、分級基金等形式循環使用,提高不良資產處置能力”。

(五)以物抵債類

根據2005年5月27日財政部發布的《銀行抵債資產管理辦法》(財金(2005)53號),以物抵債是指債務人、擔保人等無法用貨幣資金償還債務時,債務人、擔保人或第三人以實物資產或財產權利作價抵償銀行債權的行為。需要說明的是,以物抵債需要在規定的時間內完成(超過期限風險權重會大幅提高),并需要披露抵債資產的相關信息。顯然這里還是存在一定風險,即若在規定期限內抵債資產價值大幅縮水則商業銀行將會承受較大損失。

具體來看,不動產和股權應自取得日起2年內予以處置;除股權外的其他權利應在其有效期內盡快處置,最長不得超過自取得日起的2年;動產應自取得日起1年內予以處置。

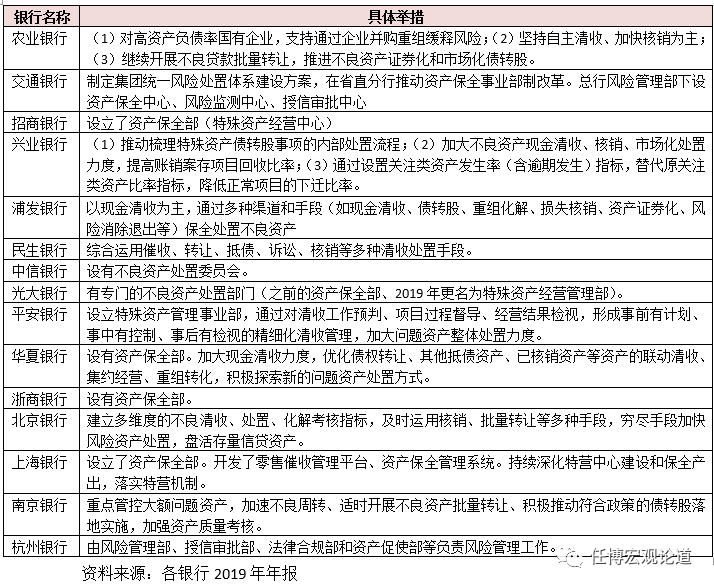

四、主流上市銀行關于不良資產處置的情況分析

(一)多數銀行設有專門的資產處置部門(如資產保全部、特殊資產管理部)

1、根據我們對主流上市銀行2019年年報的梳理來看,多數銀行設有專門的資產處置部門,且該部門與風險管理部、法律合規部在不良資產處置方面既有分工、亦有密切合作(風險管理部、法律合規部、專有資產處置部門均承擔著不良資產處置的任務)。例如平安銀行設立的特殊資產管理事業部所收回的不良資產占平安銀行2019年全部不良資產處置總額的71.30%。

2、專門設立不良資產處置部門的銀行主要包括但不限于交通銀行(資產保全部)、招商銀行(資產保全部)、中信銀行(不良資產委員會)、光大銀行(特殊資產經營管理部)、平安銀行(特殊資產管理事業部)、華夏銀行(資產保全部)、浙商銀行(資產保全部)、上海銀行(資產保全部)等。

(二)實踐中不良資產處置方式主要以核銷、現金清收、債權轉讓為主

相較而言,股份行的不良資產處置方式更為豐富,具體包括現金清收、債轉股、重組化解、損失核銷、資產證券化、對外轉讓、債轉股、風險清退等,但實踐中主要以核銷、現金清收、債權轉讓等為主。這里以招商銀行、光大銀行和華夏銀行為例(其它銀行沒有披露進一步的細節數據),具體來看,

1、2019年招商銀行不良資產處置規模達到456.63億元。其中核銷、現金清收、資產證券化以及其它分別占比55.69%、22.78%、13.85%和7.67%。

2、2019年光大銀行不良資產處置規模達到448.05億元。其中核銷、債權轉讓、債轉股和資產證券化分別占比50.83%、25.79%、12.49%和10.88%。

3、2019年華夏銀行不良資產處置規模達到469.27億元。其中核銷、債權轉讓、現金清收以及其它分別占比76.26%、11.67%、10.44%以及1.64%。

可以看出不同銀行之間的差異還是比較大,如華夏銀行的核銷處置比例接近80%,光大銀行的債權轉讓比例在25%以上等,但核銷的處置比例多在50%以上。

(三)整體市場:核銷/貸款余額低于0.80%、核銷/凈利潤低于50%

我們可以先測算整體市場情況。根據銀央行披露的社會融資規模細項數據,2017-2019年三年期間,貸款核銷規模分別為0.76萬億、1.02萬億和1.05萬億。

1、考慮到2017-2019年商業銀行貸款余額分別為97.79萬億、110.50萬億和129.63萬億,意味著核銷金額占貸款余額的比例分別為0.78%、0.92%和0.81%,所以整體上可以理解為在0.80%左右。

2、同時考慮到2017-2019年期間,商業銀行的凈利潤規模分別為1.75萬億、1.83萬億和1.99萬億,也即核銷金額占當年凈利潤的比例分別為43.43%、55.74%和52.76%,所以整體上可以理解為在50%左右。

整體上這里的貸款余額與凈利潤數據專指商業銀行,但貸款核銷還包括農信社等農村金融機構,因此這里的比例存在一定高估,需要注意。

(四)上市銀行整體核銷情況分析

我們分析了32家上市銀行2018年與2019年的數據,會發現在口徑上各家銀行之間存在一定差異,部分銀行披露了核銷數據,另外一些銀行則將核銷和轉出放在一起進行披露,因此這里的分析結果可能與實際情況存在一些偏差(占比上會有明顯高估),希望能夠注意。

1、2019年國有大行核銷規模減少、其它銀行核銷規模顯著增加

32家上市銀行2018年與2019年的核銷規模分別為7507.70億元和7091.95億元,同比增長5.86%,其中國有大行的核銷規模下降8.59%,但股份行與城商行的核銷處置規模卻分別同比大幅增加20.07%和34.35%,表明股份行與城商行的不良資產處置力度在2019年應是有明顯加大。

此外可以看出這里的核銷規模數據(7000多億元)與央行披露的數據(超過萬億)存在不小偏差,其中的原因可能是央行披露的數據為不良資產處置而非核銷數據,若如此,則意味著通過核銷完成的不良資產處置比例應為60-70%左右。

2、核銷/貸款余額的比例不到0.70%、核銷/凈利潤的比例不足40%

(1)32家上市銀行中,核銷/貸款余額的比例平均為0.72%,其中國有大行、股份行與城商行分別為0.50%、1.30%和0.71%。

(2)32家上市銀行中,核銷/凈利潤的比例平均為44.45%,其中國有大行、股份行與城商行的比例平均為30.14%、84.61%和39.96%。

如前所述,這里的核銷有一部分是包括轉讓在內,因此實際比例上要打一定折扣,即核銷/貸款余額、核銷/凈利潤的比例分別應不高于0.70%和40%。