最近在翻譯區塊鏈的深度文章,翻譯得越多就越能感受到區塊鏈整個行業發展的艱辛和不易。

一個去中心化的新的互聯網,所代表的終點,看起來確實很棒,但要抵達那里,我們前面似乎還有一段很長很長的路的要走。

今天沒有特別嚴肅的正餐內容,只能跟大家聊點輕松的。如果你習慣了看橙皮書的深度長文,請再耐心等一等。

前方預警:以下文章內容包含美劇《硅谷》劇透。

今天我抽空看了集美劇《硅谷》。

之前向很多人安利了這部劇,不僅因為它緊跟當下互聯網正在發生的風口潮流,同時在片頭、劇情的細節設計上更是充滿了各種各樣的彩蛋。

比如,在熒幕外,制片方特意為這部劇上線了一個真實的 Pied Piper 官網,官網里展示的所有信息,都會隨著最新的劇情發展而更新。

到現在《硅谷》已經開播第五季了。

從第五季開始,男主理查德和他的小伙伴們帶領 Pied Piper(魔笛手公司)全力 all in 區塊鏈,試圖打造一個去中心化的 New Internet 。

劇里面,第一條公鏈出現了

這個 New Internet 是互聯網自誕生之初就應該往前走的方向。但最終互聯網偏離了這個方向,成為了我們現在看到的樣子:大公司掌握著互聯網的生殺大權、用戶數據被他們占有私藏、開放自由的初衷淪為空談。

抱著這樣的初衷,在最新一集里, Pied Piper 成功開發了一條公鏈,叫 PiperNet (魔笛鏈)。

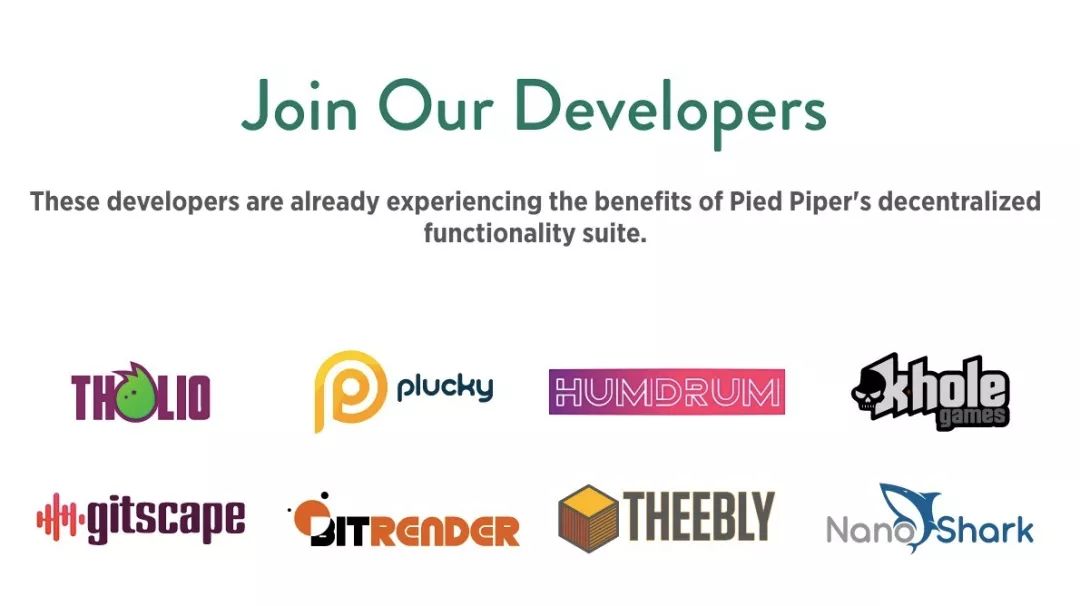

這條公鏈還沒有正式上線,但理查德找到了 8 家公司的創始人和ceo,和他們簽署了合同條款,讓這 8 位創業者把自己公司的項目和應用都移植到新的公鏈上。

聽起來,這個魔笛鏈和以太坊的智能合約的概念有點類似,同樣是提供一個通用的去中心化的計算平臺,上面可以部署各種各樣不同的應用和產品。而這 8 位創始人同樣對去中心化的新互聯網感到非常激動,他們開發了第一批區塊鏈項目,理查德還為這個組織起了一個名字,叫八笛手(這個名字真的很難聽)。

既然已經邀請了項目上鏈,PiperNet 應該至少處于公鏈開發完畢的內測階段。理查德還非常興奮的跟這 8 個創始人展示了一個小 demo,他通過手機向其余 8 個人發送了一條短消息“hi there”,這被稱為有史以來第一條在去中心化的互聯網公鏈上發送出去的消息(話說理查德作為技術出身的創始人,第一反應不應該是發一句“hello world”嗎?)。

劇里面,第一批區塊鏈項目長這樣

我特意去看了一眼 Pied Piper 的官網,在官網上,這 8 家參與公鏈內測的公司——也就是劇里的第一批區塊鏈項目,它們分別長這樣:

因為好奇,我特意結合劇情,看了看這 8 個項目在劇中都是些什么類型的應用:

1、firstsight(“第一眼”),片中戲份最多的區塊鏈項目,是一個同志交友網站;

2、gitscape,一個社交編程平臺(social coding platform),看起來應該對映的原型是 github;

3、tholio ,一家數據分析公司,由前google工程師創辦;

4、plucky,一個基于 AI 技術的音樂流媒體服務,號稱可以用算法預測用戶聽歌的品味,類似今日頭條版的 Spotify現實中, Spotify 在 2017 年 5 月也真的收購了一家 AI 音樂推薦公司 Niland ;

5、k-hole,硅谷最大的獨立游戲公司,開發了一個爆款游戲 undead sex offender ;

6、bitrender、theebly、nano shark、humdrum ,其余這四個項目在劇中沒有戲份,詳情未知。

瞎分析了一下,覺得里面除了 plucky,也就是今日頭條版的 spotify ,有點說不通為什么要上鏈之外,其他三個已知的項目,似乎還有那么一點意思。

1、firstsight 作為同志交友網站的話,也許可以借助區塊鏈技術保護用戶隱私,實現匿名交友?當然,這也很可能是偽需求;

2、gitscape ,也就是 github 社區,用區塊鏈來 tokenize 的話似乎能說得通,因為本質上,這跟開源的維基百科去發行一套代幣是同樣的道理。對社區的治理、社區成員貢獻的激勵,區塊鏈技術都有可以發揮的空間;

3、tholio 作為數據分析公司,有必要上鏈嗎?在古典互聯網里,數據還是一個比較敏感的事情,不少公司都是通過占有用戶數據、然后把這些數據拿去賣錢的模式生存下來的。而在區塊鏈平臺上,用戶數據和應用的源代碼一樣,都可以被 fork 分叉出去,這也就意味著數據分析公司或許可以利用更透明的機制來分析數據,甚至根據這些數據直接把收益返回給用戶自己。

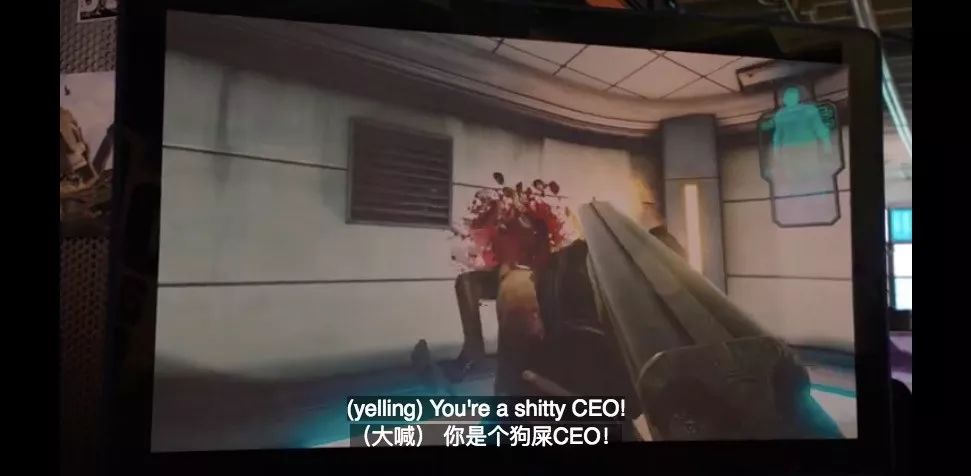

最后,還有一個項目叫 k-hole ,號稱是硅谷最大的獨立游戲公司,他們做了一個爆款游戲,名叫 undead sex offender,看起來是 3D 大型主機游戲,非常血腥暴力。

現實世界中,區塊鏈游戲的方向也曾被很多人看好。游戲天生就能產生數字資產,這種數字資產跟區塊鏈很好結合,同時游戲又是面向C端普通用戶的,因此游戲很可能成為區塊鏈第一款走向主流的應用。

當然,也有不少人并不看好游戲這個方向,理由同樣很簡單 —— 游戲上鏈究竟能為用戶帶來什么好處?有人會玩嗎?游戲上鏈的成本多高?顯然,技術還不成熟。

但在美劇的世界里,這些都不是問題。

出于“劇情需要”, khole 作為獨立游戲公司并不會考慮 PiperNet 上有多少活躍用戶、3D 實時渲染的大型游戲的上鏈成本究竟有多高、 PiperNet 的 TPS (每秒交易筆數)能否支撐游戲的高并發等等問題。

但區塊鏈公鏈里有一個現實問題,的確也在《硅谷》的劇情設計里涉及到了。

這個問題就是區塊鏈的擴容問題。

劇里面是怎么解決擴容問題的?

我在 Pied Piper 官網找到了這么一個描述:

看起來,男主一手打造的公鏈 PiperNet ,實際上是借助了之前編劇虛構出來的 middle-out 壓縮算法來解決擴容問題的。

在更早的劇情中, Pied Piper 的天使投資人 Peter Gregory 和劇里的大反派Gavin Belson(同時也是劇中影射 Google 的大公司 Hooli 的 CEO)在很早以前就曾搭檔過,兩人設想了最早的去中心化的互聯網架構,而且還申請了一個基于 P2P 通訊協議的專利。

但是,Peter 和 Gavin 一直沒能把這個項目真正做起來,因為他們卡在了技術實現上。在去中心化的互聯網里,各個節點間發送信息和數據的速度和性能一直提升不上去,這個新互聯網也就無法大范圍地得到應用。

而男主在第一季里發明的 middle-out 壓縮算法,則突破了壓縮技術在理論上的極限。這個算法牛逼到可以把用戶手機上存儲的文件變成 0 字節,同時節點間可以妙傳,最終實現非常快速的、低成本的數據信息傳輸。

因為有了這個虛構的吊炸天壓縮算法,點對點的高性能傳輸成為可能。如果拿現實中區塊鏈的發展對比, middle-out 壓縮算法相當于把 IPFS 的傳輸性能和存儲能力發揮到了極限,因此:

Pied Piper = 高并發的以太坊平臺 + 性能存儲能力極高的 IPFS 系統。

說到擴容問題,其實當初中本聰也考慮到了這個問題,但他認為,隨著技術的不斷發展,最終一定會有更好的存儲和網絡技術,可以有能力去存儲和傳輸日益增長的區塊數據。當然,即使如此,中本聰還是設置了每個區塊1M大小的限制,防止區塊過度膨脹——不過,中本聰這種更好的存儲和網絡技術的設想,現在倒是提前在美劇里得到實現了。

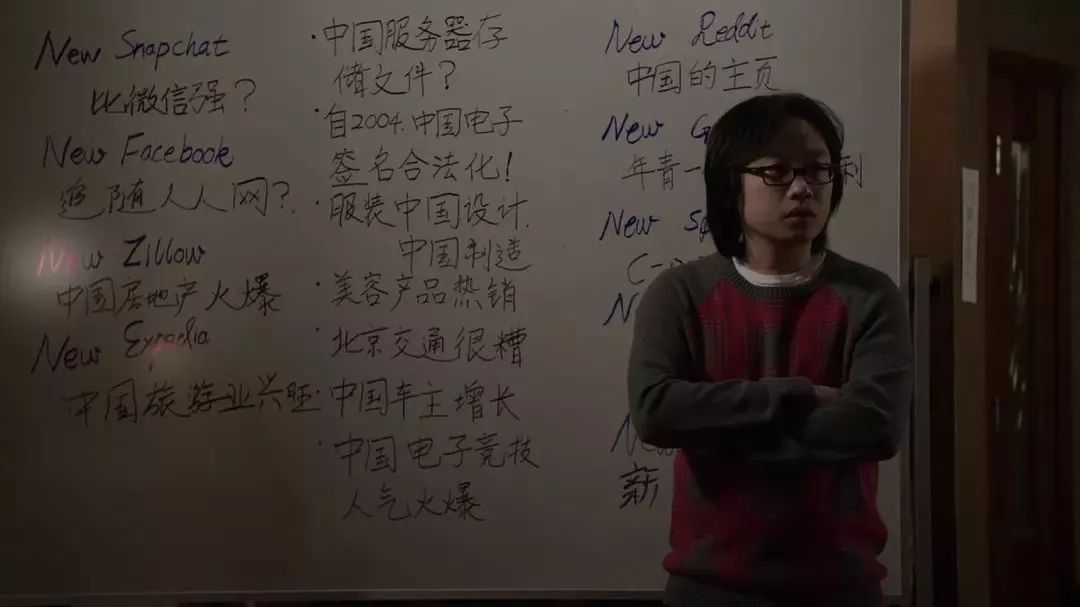

更有意思的是,在第四集的最后,劇中唯一的華人角色 Jing-Yang ,已經回去中國準備把 Pied Piper 的 New Internet 山寨到國內本土,做一個 New New Internet 。

看起來,在接下來的劇情里,jing-yang 作為華人,應該會成為另一個隱藏的大 boss,而 Pied Piper 在未來可能需要面對的是一條來自中國的公有鏈之爭。

同樣,在現實的平行世界里,以太坊、EOS,以及其他各大公鏈也都開始了緊鑼密鼓的競爭,甚至有媒體稱今年會是區塊鏈的公鏈元年。

美劇是怎么向觀眾解釋什么是區塊鏈的?

另一個我比較好奇的地方是,作為一部老少咸宜的喜劇,《硅谷》是怎么解釋(區塊鏈)去中心化的意義的?

在現實中,我們大概有無數媒體寫了成千上萬篇文章,科普比特幣、區塊鏈到底是什么。

美劇是怎么向觀眾交代這個問題的呢?

我在劇情里看到的這方面的東西,大部分要么是“一筆帶過”,要么是通過“反派襯托”——也就是通過 Hooli 這個大公司各種作死作惡的行為,來體現去中心化的必要性。

而在 Pied Piper 的官網上,作為團隊 COO 和團隊里唯一的非技術人員,小賈(Jared Dunn)是這樣向觀眾解釋去中心化的意義的:

讓我們假裝我們現在生活在一個小鎮里。鎮上有一個本土的圖書館,這個圖書館就代表著“古典互聯網”啦——也就是一個中心化的信息倉庫。看上去,這個圖書館運作得似乎很不錯,但其實它有不少的漏洞和缺點。比如,

如果小鎮里有一個去中心化的圖書館會怎樣呢?

這就輪到 Pipernet 亮相了。去中心化的新互聯網可以讓用戶匿名地去存儲和交換信息,沒有任何中介參與。傳統的圖書館可能因為一場大火而燒毀所有的藏書,而去中心化的圖書館則沒有這個問題,它將為用戶提供一個更安全、更快速、更注重隱私保護的完全自主的上網體驗。

這個圖書館的比喻還是不錯的。

如果我們把互聯網的出現,看作是對實體圖書館的一次數字化的升級,那么互聯網就相當于創造了一個沒有庫存和物理空間限制的虛擬圖書館,你可以在里面容納無數的讀者、收藏無數的書籍;

而區塊鏈則是把這個無限大的虛擬圖書館平權了,它不再屬于某一個公司,而是屬于社區全體的成員,沒有人可以單獨掌控——如果你不喜歡這個圖書館的規則,你甚至可以把里面的所有書復制分叉,用另一套規則和組織重新進行運營。

生活往往比編劇筆下的故事更精彩

盡管《硅谷》的編劇腦洞很大、想象力爆棚,但編劇筆下的故事還是遠遠沒有現實來得精彩。在面對瞬息萬變的幣圈和鏈圈,大概沒有人會預料到此前 ICO 的爆發。

而且,劇中最美中不足的一點是,在介紹去中心化的新互聯網這個技術概念時,完全沒有任何涉及到 token 和代幣的內容,可以說,基本失去了區塊鏈技術的靈魂了。唯一能扯上一點關系的是第三集里的比特幣。

片中, Pied Piper 的架構設計師 Gilfoyle 為了科學挖礦,在自己的電腦上寫了一個腳本:一旦比特幣的價格跌破一個臨界點,挖礦的收益低于挖礦所需的電力成本,這個腳本就會向他發出警報,關閉家里的礦機。

為了影射比特幣的價格極其不穩定,片中 Gilfoyle 的腳本警報聲時不時就會出現一次,攪得辦公室雞飛狗跳。

可以料想,在第六季里,ICO 或許會被編劇加進劇情里進行濃墨重彩的描寫?畢竟,這可能是最近五年以來互聯網最富有爭議性、最值得討論和最適合進行諷刺的素材了。