2019-10-23 09:22

來源: gh_a936ae0bf01d

原標題:《美國大選華裔候選人楊安澤說了,數據比石油更有價值,但如何實現它?》

連 2020 年美國總統大選華裔民主黨候選人楊安澤(Andrew Yang)都說了,「 數據比石油更有價值」,可見這一理念多么深入人心。

不過,盡管「數據是數字時代的石油」、「應該把數據所有權握在自己手上」這些說法聽上去很有吸引力,但其實很難說清楚我們該如何去實現它。

《經濟學人》早在 2017 年就發表封面文章,稱「數據將取代石油」成為當今時代最有價值的資源。但直到今天,擁有「數據石油」主權的普通人依然無法從這寶貴的資源中獲得收益。

相反,這些數據還給它們的擁有者帶來了嚴重的隱私泄露的問題。

為何美好愿景與現實情況間有著巨大差距?怎樣才能實現數據所有權和數據價值?本文試著從已有的實踐去探討,希望能理清一些線索,對建立起關于該問題的思考框架貢獻一點力量。

相信我們每個人都有過接到推銷電話的經歷。絕大多數人的個人數據都被買賣過,最簡單的比如電話號碼和一些消費信息,這些數據此刻也許正在某個地方等著被再次出售。

數據確實能賣出錢來,錢落入了那些獲取了我們數據的機構的口袋。

這個現象容易帶來一個認識的誤區,即認為我們可以通過出售數據來實現數據的價值,也就是說,在我們借助法律條文和技術手段擁有數據主權后,可以通過把這些數據賣給需要的人來獲得數據價值,把「石油」賣成錢。

但這是錯誤的,我們不能買賣數據。在闡述這個問題之前,我們有必要區分數據的所有權和數據的使用權。

對于這個世界上絕大多數的資產,買賣行為意味著資產所有權的轉讓:一方得到所有權,另一方失去所有權。但買賣數據不會轉讓數據的所有權,你賣出了數據,但這些數據的所有權依然屬于你。

因此圍繞數據的交易實際上是圍繞數據使用權,而不是數據所有權的交易。但因為數據可以被無限復制,如果我們賣出了數據,就無法保證買方會如何使用以及是否會再次出售這些數據,更準確的說,在某種程度上我們已經「失去」了這些數據(對這些數據的控制),哪怕我們擁有數據所有權。

非法的數據交易會直接買賣數據,是因為他們不在乎數據所有人的權益,但當我們真實擁有了數據所有權后,為了實現數據價值,我們是不能買賣數據的。

那么該如何交易數據的使用權但不失去數據?答案是不交易數據本身,只交易數據的計算結果。也就是說,買方可以利用這些數據進行計算,得到其需要的結果,但買方不能獲取到原始數據本身。

這是當我們討論數據所有權和數據價值時,第一件、或許也是最重要需要理解的事情:我們不能通過出售數據實現數據價值,只能通過出售數據結果實現數據價值。

也就是說,我們要把數據的所有權和使用權分離,只交易數據使用權。

如何實現只出售數據結果?答案是:通過隱私計算。

隱私計算是在不暴露原始數據的情況下計算數據,且計算結果可被驗證。它包括全同態加密、安全多方計算等多個研究方向,有許多專業的技術文章介紹它們的工作原理,若你希望更進一步了解,可以去查看。

在這里我們有第二個模糊地帶需要澄清,即:隱私計算不只是為保護用戶隱私服務,它更是實現數據使用權交易的基礎,也就是實現數據價值的基礎。

之所以需要做這個澄清,是因為「隱私計算」容易被理解成又一種保護隱私的技術,重點被落在「隱私」上,但實際上「隱私計算」的重點是在「計算」上。

在區塊鏈行業中,由于隱私計算常常被作為一種增強用戶隱私的方法用于密碼貨幣交易中和區塊鏈上,所以人們更容易把隱私計算理解為它是為實現用戶隱私服務的,這一理解并沒有錯,但它把隱私計算局限到了一個小的領域。

也許從另一個角度看待這個問題會更清晰。我們把數據問題拆分成用戶隱私問題和數據價值問題。用戶隱私問題解決的是與用戶相關的原始數據不被泄露、用戶的隱私不被暴露,我們可以把該問題看作一種特定范圍內的數據隱私保護。

在這個階段中,隱私計算的角色是一種可供選擇的保護隱私的方法。

在用戶得到了數據隱私后,如果他 / 企業選擇把數據放在那兒什么都不做,故事就結束了;但如果用戶 / 企業想更進一步,得到數據的價值,就要把數據拿出來使用,事情就進入到下一個階段,此時需要通過各種方法來保證數據在被使用的整個生命周期內都不被泄露,我們可以把這看作一種全范圍的數據隱私保護。

在這個階段中,隱私計算的角色不再是一種可供選擇的方法,而是一條必經之路,因為實現數據價值的方法是在不暴露原始數據的情況下出售數據結果,進行數據使用權的交易,只有隱私計算能夠達成這一目標。

如果把數據比作石油,那么隱私計算就是煉油的第一道工序,它是我們在保證用戶隱私前提下把「原油」轉換成各種產品的基礎。

并非所有數據都具有相似的價值,也并非所有數據都能實現數據價值,這可能是我們在討論數據價值時又一個需要明確的地方。

只有當我們理解數據的復雜性和多樣性后,才有可能針對不同的情況,在法律上和技術上使用不同的條款和方法來真正解決問題。

本文將試著從應用角度出發對數據的類別進行一個簡單的劃分,再介紹該類數據的數據價值問題。此處提出的數據分類方法不一定全面和準確,它只是為建立起一個基本的可供討論的框架服務。

我們可以把數據分為三大類:

第一類是身份數據;

第二類是行為數據;

第三類是生產力價值數據。

第一類身份數據在網絡和現實世界中被用于注冊和身份確定,比如身份證號碼、電話號碼、賬戶信息等等,這類信息對于非法產業有著最大的價值,一旦泄露也會給用戶帶來大的安全隱患。但對于正規數據產業,這類信息反而沒有計算價值,它們計算不出有意義的結果。

因此,這一類數據本身是不需要考慮如何通過隱私計算實現數據價值的。

第二類是行為數據,它包括用戶在網絡上的瀏覽痕跡、消費數據,也包括用戶的產品使用習慣數據等。可以通過計算這些數據對用戶進行個人畫像,再基于畫像向用戶推送廣告、推送內容、提供服務,甚至推銷觀點。

行為數據有兩大類價值,一是廣告價值,我們都知道幾乎是廣告養活著整個互聯網產業;二是能夠幫助產品了解用戶,從而為用戶提供更好的個性化服務。

目前在世界范圍內被廣泛關注和討論的數據所有權問題主要集中在這一類型的數據身上。很長時間以來該類數據的各種權限并不明確,人們也并未在意,直到這些數據的計算結果被越來越多的用于影響或者控制我們時,我們才認識到該問題的嚴峻性。

這其中標志性的事件是 2018 年Facebook的數據門事件。在該事件中,一家名為劍橋分析的數據運營公司獲取了超過 5000 萬名 Facebook 用戶的數據,通過數據計算,他們篩選出其中政治立場搖擺的對象,并向其投放精準匹配的政治宣傳廣告,從而影響了美國的大選和英國的脫歐公投。

好消息是,我們似乎正在拿回這一類數據的所有權。歐盟出臺的《通用數據保護條例》(GDPR)規定,產生數據的個人是數據主體,他有權要求清除其個人數據,也有權反對并要求停止對其個人數據的處理。

壞消息是,我們沒有拿回數據的使用權。如前文所說,數據價值是建立在數據使用權交易的基礎之上的,所以我們離用這類數據實現歸屬于用戶的數據價值還很遙遠。它的困難在于:

一方面,即使被稱為史上最嚴苛的數據保護條例,GDPR 也只是要求企業在使用數據前告知用戶哪些數據被使用了,以及用這些數據做什么,也就是說,它只約束企業不濫用數據,但并不限制企業使用數據。

另一方面,因為這類數據可被用于幫助產品了解用戶,如果企業以提高用戶體驗為理由使用數據——它們現在就是這么做的——我們似乎難以拒絕。讓用戶犧牲用戶體驗去要求企業無權使用任何行為數據似乎很難,而希望企業主動把這類數據的兩種用途區分開、讓渡部分廣告價值似乎更難。

這是否意味著企業依然可以按照以前的數據處理方式行事?并不是。我們會發現上述數據所有權和使用權的分離僅僅是字面意義上的,企業雖說只擁有數據的使用權,但它們是「拿到」并使用原始數據本身的,這讓數據依然存在被濫用以及安全方面的問題。

而因為大眾隱私意識的覺醒以及各國數據保護法(將安全職責放在使用數據的公司上)的出臺,一旦出現問題,企業將可能面臨用戶的抵制以及巨額的罰款,因此我們可以看到 Google、蘋果等公司如今都在隱私計算領域進行著大量的研究。

以Google為例,它的「 聯邦學習 Federated Learning」是將機器學習模型集成到每一臺設備上,在匯總用戶參數發送給云端時,通過隱私保護的聚合算法和系統工程實現隱私計算。

但需要再次指出的是,企業通過隱私計算實現數據所有權和使用權的分離,不是為了用戶能夠進行數據使用權的交易,它們更多的是希望降低數據使用風險、免受隱私泄漏指責,能夠滿足合規要求的繼續免費使用用戶的數據。

因此,用戶得到這類數據的數據價值是一件道路漫長的事情,其中最大的難點在于意識,只有當我們有強烈的數據所有權和使用權意識時,才可能推動政府出臺更嚴格的數據保護條例,或者推動新的互聯網架構顛覆如今中心化服務器的模式。

了解了「身份數據」和「行為數據」之后,接下來介紹第三類數據,在本文中我們稱其為「生產力價值數據」。

該類數據的一大用途是做機器學習,訓練 AI;另一大用途是做數據分析,幫助進行科學研究、產品設計、決策制定等。這一類數據如果被恰當使用,能夠驅動社會往更有效率、更為友好的方向發展,它們是一種生產力。

第三類數據的采集范圍最廣,數據量最大。它可以來自于人類,比如個人的醫療數據和財務數據、個人的產品使用習慣數據等等;也可以來自于物聯網設備,比如傳感器收集到的大氣情況數據、自動駕駛數據等等。

它的一部分數據來源與第二類數據相同,都是使用互聯網產品的用戶,只不過采集到的數據的處理方式和用途不同:第二類數據是取之于用戶、用之于用戶,而第三類數據是被集合后跨數據主體使用。從數據本身的角度出發,我們可以認為某個數據既是第二類數據,也是第三類數據。

第三類數據具有最大的數據價值,同時它們也有可能最先進入到數據使用權的交易市場,實現數據價值。

不同于第二類數據是互聯網企業自己擁有數據使用權、同時自己使用數據,不需要進行數據交易,在生產力價值數據的應用場景中,出現了不擁有數據使用權但希望使用數據的角色。從這個角度,我們可以認為第三類數據是指所有可資產化的數據的集合。

我們可以拿醫療數據為例來更好的理解如何使用第三類數據。科研機構或制藥廠如果能有大量的醫療數據的支持,就能更好、更快的研究疾病和開發新藥,但擁有數據資源的醫療機構因為用戶隱私問題和自身利益,并不會把這些數據提供給其他機構使用。

如果我們通過隱私計算分離數據的所有權和使用權,就能建立起一個數據使用權的交易市場,不同醫療機構、科研機構和制藥廠的數據就可以在這個平臺上實現連通——流行的說法是打破數據孤島——這些機構間可以進行數據的買賣,也可以數據共享進行聯合的疾病研究。

如果我們要訓練能夠診斷疾病的 AI,也需要通過上述方式打破數據孤島,這樣才能提供給 AI 更多、更全面的數據。

需要贅述的是,在現階段,即使實現了數據的交易和價值,但因為數據使用權在法律上和使用上的邊界都不明確,我們作為個體依然很難拿回全部的數據的價值。

數據所有權和使用權是這個時代最重要的議題之一,《人類簡史》的作者、歷史學家尤瓦爾·赫拉利(Yuval Noah Harari)的觀點是:「如果我們希望避免財富和權力都集中到一小群精英手中,關鍵在于規范數據的權限」。

因為數據自身的復雜性和多樣化,從邊界清晰、可以被準確描述的細小處出發定義問題、解決問題,而不是寄希望于輿論、立法和技術能夠整體解決問題,也許才是快速與有效的方法。我們可以對不同的數據類別進行更具體的分類和分析,或者用不同的分類標準探討數據的分類,再基于此討論數據的隱私、數據的所有權和數據的價值實現問題。

數據常被比作石油。

雖然楔形文字中便有人類在死海沿岸采集天然石油的記錄,但直到 1846 年亞布拉罕·季斯納發明從煤中提取煤油的方法,1853 年伊格納齊·武卡謝維奇和揚·策從原油中分餾出精煉的煤油,現代石油工業的歷史才算真正開始。

不過這僅僅是開始,作為煤油燈燃料的石油并不特別,只有在后來當它被用于內燃機后,才爆發出巨大的潛力,并成為世界上最重要的一種資源。

數據與石油的相似之處在于,僅僅有數據還不夠,只有實現了數據的「煉油術」,才有可能開啟數據的產業時代。

而數據與石油的不同之處在于,石油是先有煉油廠,然后才有內燃機的需求,而數據是已有巨大的使用需求,卻沒有成熟的技術和基礎設施支持這種需求。

這或許是一件好事。道路漫長,但我們知道方向。

參考資料:

1.《Federated Learning: Collaborative Machine Learning without Centralized Training Data》

2.《Helping organizations do more without collecting more data》

來源鏈接:mp.weixin.qq.com

致謝:PlatON 創始人孫立林、安全多方計算研究者晟超!

擴展閱讀

========================

今年的世界互聯網大會,雖然依舊沒有劉強東,但有要回歸人本身的張勇、堅信AI是“永生”的李彥宏、“樂觀”的朱嘯虎、吐槽5G有點慢的雷軍、“再就業”的陸奇,還有倪光南、朱嘯虎、沈向洋、張朝陽、傅盛等,他們聊AI、5G、數字經濟、技術創新,還聊了聊公司的未來發展。

下面我們就來看看,“大佬們”都說了什么。

首次以阿里董事局主席身份亮相烏鎮世界互聯網大會,張勇談了新商業文明,談在他看來,“在數字時代的新商業文明是以合作為基石,人類將與大數據緊密結合,從點狀、樹狀的合作走向網狀合作。“

而阿里巴巴之所以做生態,就是因為阿里商業操作系統是面向各行各業開發數字化能力后的結果,“基于此我們不僅可以幫助中小企業發展,也能讓獨角獸、小巨人發展,我們輸出的不是工具,而是一種能力、理念和創造。”

作為世界互聯網大會的常客,自大會舉辦以來李彥宏沒有缺席過一屆,這一次他從AI和經濟層發表了他的觀點,“智能經濟將成為拉動全球經濟重新向上的核心引擎。”

基于此,李彥宏認為AI將給經濟帶來三大影響,分別是:

智能終端遠不止于手機,各類智能設備會無處不在,人機交互將更加自然;

AI芯片、云服務、深度學習框架、通用AI算法等將成為新的基礎設施;

各行業將快速智能化,AI經濟會催生出更多的新業態。

而針對AI威脅人類論,李彥宏則表示,“AI不僅不會毀滅人類,還會讓人類“‘永生’,因為人類所有的行為、思想、情感等都會被存儲下來,并被技術還原,甚至還能跨越時空與后世對話。”

基于個人工作經驗,陸奇現場分享了他的思考。

在陸奇看來,數據正成為核心產能,當務之急我們需要的是一套既能保護數據隱私和數據價值,又能提高合作能力的產業機制。任何行業都需要進行數字化轉型,信息工業也將從芯片、系統軟件、應用全方位的被重構。除此之外,我們還應做到技術創新和支持創業。

陸奇認為,“技術是創新最大、最持久的驅動力,它能夠建立可持續、利益共享的商業模式。而創業則是市場創新的搖籃。”

中國互聯網起始于25年前,隨后我們便進入了科技創新的“快行道”。作為互聯網行業資深人士,沈向洋認為,“創新從來都不是單行線,其發展過程是螺旋循環的,也就是創新-普及應用-責任-創新。”

沈向洋進一步解釋了這種循環發展模式,“科技創新后,技術便進入普及應用階段,之后我們就要去思考如何更好、更正確的應用技術,這便是科技工作者的責任,為了這一點我們就會進入下一輪的技術創新。”

隨著互聯網市場的逐漸飽和,越來越多的人認為互聯網公司的發展將受限,對此朱嘯虎表示,“雖然現在大家對互聯網都很謹慎,但仍是好的布局時期,我們對此也是持積極樂觀的態度,未來也仍舊支持這方面的投資。”

而關于部分互聯網企業高估值、盈利少的情況,朱嘯虎則認為,“這是一個周期性問題,每幾年都會有一次這樣的循環。”

本屆大會,有關國產操作系統的談論有很多,倪光南也對此發表了自己的看法,“這個產業不僅僅是技術的問題,主要是生態的問題。”

因此,他認為,“操作系統沒有生態的支持很難推廣,而市場應該為國產操作系統發展提供更多的支持。”

一大早,雷軍便發了條微博吐槽烏鎮的5G有點慢,不過這絲毫沒有影響小米要“狂發”5G手機的決心。

雷軍在大會現場透露,“明年小米將推出10款以上的5G手機,覆蓋高、中、低端所有價位。”與此同時,他還表達了對運營商的期盼,希望運營商能夠快速部署5G基站。

至于吐槽烏鎮的5G速度,雷軍也做了解釋,“我第一次測速是400Mbps,但第二次就有近800 Mbps,可能是今天使用5G手機的人比較多,第一次有點‘堵車’。”

相較于雷軍,GSMA(全球移動通信系統協會)CEO洪曜莊對5G的關心則體現在特定頻譜如何使用上。

洪曜莊認為,“5G是創新的催化劑,它對汽車、制造、農業、醫療等行業都將產生深刻的影響,預計到2034年,中國5G市場規模將達2120億美元。為此,我們應該在全球范圍內確定5G頻譜,因為一旦決策不當,將對數字世界的發展產生重大的不良影響。”

京東數科CEO陳生強從金融科技方面闡述了他的觀點,他認為,“在金融科技下半場,金融機構需要用科技的手段加速具有強金融屬性、強線下特征業務的數字化進程,讓線上線下相融合,以提高效率、降低風險、創造更大的價值。”

為此,金融機構不僅要發展科技和進行開放,還要與擁有核心數字科技能力和場景能力的科技公司合作,且不能是一個單邊主導的模式,而是共建的模式。

“現在對教育、醫療、制造業和農業等硬核領域敢做投入的公司,未來會有更好的發展機會。”

丁磊認為,“中國將全面進入數字經濟時代,上游技術、全球化和信息消費升級將是未來發展最好的領域,而AI等技術型的公司則會成為未來經濟發展的主流,與各行各業進行大跨度的融合。”

“我們已經迎來了一個由數據智能驅動產業變革的智能化時代,傳統金融、教育、交通等行業正在發生顛覆性改變。”

作為互聯網公司,楊元慶認為AI對于聯想而言既是機遇也是責任,“除了發展互聯網外,‘智能+’也將為傳統產業提供賦能。”

對于當前的獵豹而言,AI是它彎道超車的機會,在傅盛看來,“面對AI,大家都在同一起跑線上,所以AI也是企業彎道超車的機會。”

當然,AI不是簡單數學模型或算法、數據的比拼,它是知識體系和組織體系的變革,“誰能在當前復雜的環境下掌握知識體系和組織體系,誰就更具市場競爭力。”

在2016年的大會上,張朝陽曾表示搜狐要在3年內回歸互聯網中心,但如今他決定將這一計劃延期。

張朝陽表示,“雖然今年搜狐的虧損有所減少,但3年時間顯然不夠。不過結合搜狗和暢游游戲業務,我相信公司一定會盈利和迎來市值上漲的。”

而對于當前搜狐的重點工作,張朝陽則稱,“我們現在要做的就是重新學習,重新回歸媒體,即把搜狐新聞、搜狐號、內容分發做好以及舉辦大型活動,如AI論壇等。”

來源:鎂客網

擴展閱讀

=====================

這篇文章是曹寅在 PolkaWorld 的直播 「柏林區塊鏈周見聞」 實錄。

柏林區塊鏈周討論最熱烈的是什么話題?

兩大技術項目波卡和以太坊該怎樣共處?

在區塊鏈發展上,中國和國外誰領先?

原文標題:《柏林區塊鏈周出了兩大熱點,除了 Defi 還有一匹黑馬!》

作者:曹寅,數字文藝復興基金會董事總經理

我是曹寅,擔任數字文藝復興基金會的董事總經理,我們是一家立足于愛沙尼亞,覆蓋波羅的海地區國家的非政府組織,目前在芬蘭赫爾辛基、愛沙尼亞塔林、中國上海設有辦公室和團隊。

基金會的初衷是為了支持愛沙尼亞數字公民以及生態企業的全球化合作和治理探索,后來,在愛沙尼亞政府和朋友的幫助下,我們的資源網絡也拓展到了歐洲其他地區,包括芬蘭、德國、瑞典、馬耳他、直布羅陀等歐洲國家,所以經常往返歐洲和亞洲之間。去年我自己數了一下,光是柏林就去了差不多十次左右,今年去了兩次,最后一次就是八月的柏林區塊鏈周。

曹寅先生以 Polkawallet 項目顧問身份在 DOTCON 演講

曹寅先生以 Polkawallet 項目顧問身份在 DOTCON 演講

參加柏林區塊鏈周非常有感觸,這次柏林區塊鏈周應該是今年全球規模最大的、最綜合性、最全球化的區塊鏈活動。雖然名稱是區塊鏈 「周」,但其實橫跨了兩周時間,如果算上之前以及之后的一些預熱和總結活動,柏林的整個八月其實都是區塊鏈周。

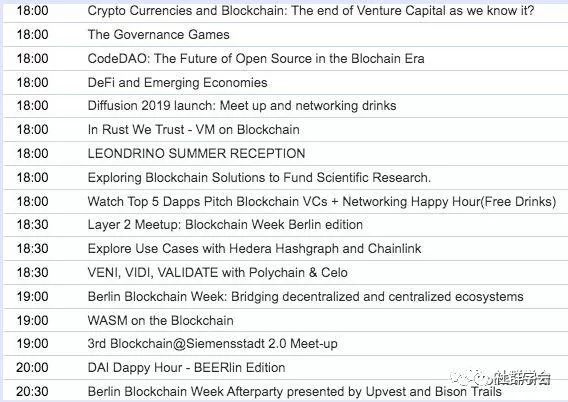

在為期十一天的柏林區塊鏈周內,各路團隊舉辦了近200 場的各類活動,平均每天有十七八場活動,我們在參會期間,每天都要跑差不多 4 到 5 個甚至更多的活動,從清晨開始就有區塊鏈瑜伽(當然我沒有去)、早餐會,然后正式會議開場,中午有午餐會,正式活動時候旁邊還有很多 Workshop 和 side event,晚上有各種各樣的酒會,酒會之后還有區塊鏈蹦迪,反正活動特別多。

21 號晚上活動,相當密集

21 號晚上活動,相當密集

今年是柏林區塊鏈周的第二屆,我去年參加了第一次,去年規模比今年小很多,差不多只有五天時間。

同往年一樣,今年的柏林區塊鏈周也是非營利性的,提倡極客精神。但相比去年的第一屆區塊鏈周,今年的柏林區塊鏈周活動更為全球化,今年不僅有大量來自歐洲本土的項目,還有為數不少的硅谷項目,日本項目參加,此外也見到了印度項目,南美項目,東南亞項目。柏林區塊鏈周的舉辦方式非常區塊鏈化的,由各區塊鏈社區主導,分布式組織,開放式參與,主題自由選擇。

柏林區塊鏈周

柏林區塊鏈周

在兩次柏林區塊鏈周之間經歷了被稱為區塊鏈史上最長的熊市,也經歷了三月以來的小牛市,因此這次柏林見到新老朋友尤為感慨,很多人離開了,也有很多人進來了。隨著人的變化,整個區塊鏈世界的主題也發生了巨大變化。

今年的柏林區塊鏈周其實并沒有預設的官方主題(其實連所謂的 「官方」 都沒有),但我自己的觀察,這次的柏林區塊鏈周的主題其實很明顯:DeFi 和 DAO。本次柏林以太坊黑客馬拉松 , 三分之一項目在做 DAO,三分之二項目在做 DeFi。這次柏林區塊鏈周的明星 (除了以太 , 波卡等底層),就是 MakerDAO、Compound、DAOStack、Aragon 這四家,以及兩個 DAO:MolochDao 和 Meta Cartel。

MakerDAO Meetup

MakerDAO Meetup

大家應該對 MakerDAO 和 Compound 比較熟悉 , 因為日常都在用,現在這兩個項目,已經成為以太坊宇宙的 DeFi 基礎設施,被很多的項目調用。中國社區對 DAOStack 和 Aragon 可能不太熟悉,DAOStack 和 Aragon 提供了創建 DAO 的基礎設施,是創建 DAO 的工具包,任何人都可以非常方便地在 DAOStack 和 Aragon 上面創建一個 DAO。這次的柏林區塊鏈里面的很多活動,大家都在提 DAO 的復興,而國內一提到 DAO,大家想到的還是 2016 年 The DAO 的巨大失敗。

為什么今年會涌現出來這兩個主題,個人分析有幾點原因:

第一,以太坊自從早期提出了世界計算機的愿景之后,經歷了一系列曲折發展,現在社區和基金會又更具象化地將以太坊重新定位為世界去中心化金融底層賬本。相比大而無當的世界計算機概念,這是一個比較現實,并且以太坊正在逐步實現的定位。我們在上一輪大熊市里面見了太多的泡沫破裂,很多泡沫就是因為過于樂觀預計區塊鏈技術和模式的發展,同時也錯誤的理解了區塊鏈的使用場景,最后很可惜浪費了大量機會。

在 DeFi 這個方向,通過上一輪牛市和熊市的大量試錯,項目方和社區參與者都意識到DeFi 是少數可能甚至僅有的存在剛需的區塊鏈應用方向。以 MakerDAO 為例,MakerDAO 的 CDP 機制,創造出穩定幣 DAI,再通過 MKR 讓持幣者參與社區治理,并作為最后兜底方完成清算,實現了區塊鏈去中心化商業模式的邏輯自洽。同時 DAI 又成為了其他以太坊 DeFi 的底層基礎設施,同 Compound、Dy/Dx 等其他以太坊 DeFi 項目相互調用,互相支持,真的構建起來了一個去中心化世界金融賬本,而通過 wBTC 和 tBTC,又可以將比特幣的龐大市值導入以太坊的 DeFi 生態內。這次的以太坊的黑客馬拉松里面,絕大部分的 DeFi 參賽項目都是基于 MakerDAO 或者 Compound,這是一件非常好玩的事情。

第二,當下 DAO 的基礎設施跟 2016 年完全不可同日而語。現在已經有很多的平臺和工具,除了剛才我說的 DAOStack,Aragon 之外,還有包括像 Colony,DxDAO 這樣的一些工具,可以幫助用戶在一小時之內搭建一個 MVP DAO。

首個 DAO,2016 年的 The DAO,它的失敗完全不是因為商業失敗,也不是邏輯的失敗,就是因為運氣不好,或者說粗心在安全上翻了船。去中心化自治組織其實是當今賽博世界的剛需。The DAO 當初募了一千萬個以太坊也證明了 DAO 有非常大的生命力。經過三年時間的重新沉淀和深度思考,區塊鏈社區對于 DAO 的理解又更深了一層,同時在以太坊上,包括新的基礎設施,比如波卡和 Near 上,又為了 DAO 提供了更多基礎設施。現在 ,,開發者能夠非常方便地基于具體場景和社群在一小時內做一個 MVP DAO。

還有第三點原因,就是在 2016 年的時候,區塊鏈和數字貨幣行業參與者非常少,但現在已經有數千萬之多,這些人就是 DAO 和 DeFi 的原住民 ,這些人分布在全球,除了 DAO 的形式,很難把他們以任何一種傳統組織模式調動起來,而除了 DeFi,沒有任何一種金融系統能服務這些人,只有 DAO,只有 DeFi。

未來,DAO+DeFi,可以把散在全球各地,操著不同語言的幾千萬人有效組織成為經濟體,成為一個新的國家。

我們目前已經看到了一些佼佼者,比如 MolochDAO 和 MetaCartel,這兩個 DAO 都是以太坊社區的 DAO,他們的目標是實現以太坊 2.0 生態的開發。

接下來聊第二個話題,波卡和以太坊這兩個天王級的項目的關系。

這次在柏林,波卡和以太坊各自辦了活動,波卡是 DOTCON,以太是 DAPPCON 和 ETHBerlin Zwei (中文:第二屆以太坊柏林)。

DOTCON 的形式是一個常見的大會,有主會場,旁邊有 workshop,聽眾可以在主會場聽 Gavin 和波卡生態項目的演講,也可以在旁邊的 Workshop 里面去手把手的做一些 substrate 的開發,我擔任顧問的波卡錢包 PolkaWallet 也作為嘉賓在主會場給大家演示介紹了波卡生態上的 DeFi 是怎么玩的。

Web3 峰會爐邊談話

Web3 峰會爐邊談話

以太坊社區是這次柏林區塊鏈周的主要支持者以及主要活動舉辦方。DAPPCON 由柏林本地以太坊項目 Gnosis 主辦,這是以太坊上最早的預測市場項目,現在也在和 DAOStack 一起積極探索 DeFi+DAO。

DAPPCON 活動選擇在柏林科技大學主辦,會場上以太坊上的一些明星項目給大家介紹了最新進展。比如當初 The DAO 的開發團隊 Slock.it 演示了他們最新的超輕客戶端,Realitio 介紹了他們研究的分叉經濟學,主辦方 Gnosis 也發布了他們的 multi-conditional token 標準等等,Nervos 的 Toya 作為唯一的中國項目代表在會議上做了主題分享,有機會單獨寫文章給大家介紹。

DAPPCON 的重點也是 DAO 和 DeFi,這次 DAPPCON 還有一個亮點,V 神(Vitalik Buterin,以太坊創始人)和 Joe Lubin (ConsenSys 創始人)在圓桌討論環節作為神秘嘉賓登場,同兩位區塊鏈懷疑論者同場辯論什么是以太坊的成功。雙方一直在試圖艱難的達成共識,但從我看來兩邊唯一的共識可能就是區塊鏈現在仍然很早期,V 和 J 希望反對方能夠認識到以太坊未來的巨大潛力,V 舉了跨國公司遠程雇傭非洲工程師并支付加密貨幣的例子,以及多簽技術如何保護以太坊基金會的財產,但生活在不同維度的反對方律師并不買賬,看起來又是一場雞同鴨講,結束之后一切照舊的日常辯論。

DAPPCON 圓桌討論,劇透:狐貍面具的就是 V 神

DAPPCON 圓桌討論,劇透:狐貍面具的就是 V 神

ETHBerlin Zwei 由 Department of Decentralization 主辦,ETHBerlin Zwei 是以太坊社區的一場為期五天的盛大節日,有演講,有游戲,有冥想,有演示,當然,這場節日的主體就是以太坊黑客馬拉松。

這次黑客馬拉松空前盛大,來自全球的730 名以太坊開發者蒞臨現場,最后提交了 88 個項目,這次參加黑客松的選手實力都不錯,項目令人眼花繚亂,具體就不一一介紹了,感興趣的可以看 Multicoin 合伙人 Kyle 寫的項目 介紹。

我想在這里重點指出的是,本次黑客松超過五分之四提交的項目都是 DeFi 項目,而往年比較常見的游戲、物聯網、實體產業應用等項目幾乎不見了,以太坊成為世界去中心化金融的底層賬本不是一句空洞的口號,而是全社區的選擇。

此外,在本次的 ETHBerlin Zwei 中,我看到了以太坊社區的開發范式的切換。

以太坊黑客馬拉松

以太坊黑客馬拉松

以前,我們更多關注的是以太坊基金會說了什么,做了什么,V 神這邊說了什么,又寫了什么。但這一次以太坊柏林的活動體現出了一個被我們中國很多區塊鏈從業者所忽視的一個現象:未來以太坊 2.0 的開發很可能會由幾個 「黑幫」 主導。這個黑幫是引號的,他們就是DAO ,比如 MolochDAO、Meta Cartel、YoungDAO 和 Ethereum Magician 等。

這些組織由以太坊開發者 KOL 牽頭,比如 MolochDAO 由 SpankChain 創始人阿明創建,之后 Joe Lubin 和 Vitalik 加入,以合作開發以太坊 2.0 的基礎設施為目的。Meta Cartel 則由十幾個以太坊項目在上一次布拉格的 Devcon 上聯合組成,為了解決 Meta Transcation 問題,后來又擴展為以解決以太坊 2.0 通用性問題為主要目的。

這些組織之間其實是競合關系,都是為了以太坊 2.0 服務,但是大家對于以太坊 2.0 到底應該是什么東西,如何實現,以及具體路線圖,卻有著不同的觀點,其實是也因為各個團體利益不同,能力不同。這些原本獨立的以太坊開發團隊或項目方,基于共同的理想、共同的技術愿景,從去年下半年開始迅速組織成各種 DAO ,為實現自己心目中的以太坊 2.0 。

這些 DAO 本身也在裂變,甚至像 MolochDAO 還鼓勵開發者從 MolochDAO 分叉。這些 DAO 也在影響 V 神和以太坊基金會對于以太坊 2.0 的愿景和路線。

Meta Cartel 的 logo

Meta Cartel 的 logo

比起表面上的影響力競爭,其實更多的是合作,比如說 MetaCartel 的聯合發起人 Peter Pan 也參與了 MolochDAO ,MolochDAO 的成員所在企業中也有人參與了 Meta Cartel 。而且 MolochDAO 又鼓勵分叉,在 MolochDAO 里面的開發者、參與者如果因為愿景不同,對于具體 Proposal 不滿意,可以選擇怒退( Ragequit ),或者可以選擇拉幫結派,從原生的 DAO 里面拉一批跟你意見相同的人快速分叉做個新 DAO 。但是這幫人再怎么分叉,他們大的愿景是一致的,就是為了實現以太坊 2.0 。所以說對于以太坊 2.0 我還是非常期待的。

那波卡和以太坊之間的關系是什么?我個人覺得是互相成就,從 V 神和 Gavin (Gavin Wood,波卡創始人) 的關系和角色就能看出來。

在以太坊早期,Gavin 還在的時候,他們兩個扮演的角色是,V 神是精神領袖、政治家、理論家,他提出愿景,同 Gavin 一起主導了架構設計,由 Gavin 完成代碼實現。Gavin 作為一個非常天才的工程師,架構實現能力非常強,這兩個人是一個非常完美的配合,但后來可惜他們分道揚鑣,為了自己不同的愿景和理想去做自己不同的項目,這才有了 Polkadot。

因為V 神是一個政治家和理論家,他在理念上舉著大旗來帶領大家凝聚共識,所以會有很多有理想的開發者跟隨 V 神,但這種跟隨的形式會比較松散和自由。他們對于 V 神提出的世界計算機或者以太坊 2.0 都有自己理解,開發者組織相對松散,是社區參與型的,每一個項目方,每一個開發者都可以從自己的角度去理解 V 神的理論,并做出開發貢獻,提出各種方案,開發各種客戶端和工具,比如雷電網絡、Plasma 等大家感興趣的東西。

而在 Polkadot,Gavin 的確是一個非常天才的工程師,實踐能力非常強,他能夠在一天時間里面就發布 Parathread 的架構,甚至在會議現場做出最原始的實現。所以在 Gavin 這樣天才工程師的帶領下,Parity 以及波卡社區的開發者,都比較腳踏實地,基于一些非常具體的模塊,非常確定的路線圍繞著 Web3 基金會的路線開發,和非常密切地合作。

Polkadot 強,是半中心化的模式天然就執行力強,能夠按照既定線路圖和里程碑按部就班地開發;而以太坊這邊就是社群比較廣,生態比較大,它的缺點就是比較散。對于以太坊 2.0 大家各有各的想法,所以我們看到以太坊 2.0 的里程碑不停地跳票,其實自從 Gavin 離開以太坊之后,以太坊的開發就出現了這樣那樣的問題。

如果不談愿景,僅僅從他們兩個人的性格和能力角度來說,假使他們能夠在一起,將是一個完美的團隊,但可惜分開了。

我們現在來說,這兩個項目如何來配合。

咕嚕今天寫了一篇文章,我覺得非常好,非常具有見地,他說的就是波卡的 「平行鏈——中繼鏈」 的架構以及橋的設計,不僅對于以太坊來說,對其他公鏈來說都是一個非常有益的補充。這使得原生的一些公鏈開發者,他不用開發新的公鏈,他只要基于以太坊和波卡的跨鏈架構和工具,就可以實現很多想法。

因為其實絕大部分的區塊鏈開發者做公鏈的原因,并不是做一個全民通用的基礎設施,而只是想實現具體場景或者產業的應用,比如說在醫療領域或在交通領域;或者說在具體的橫向方案,比如數據結構,可擴展性,隱私,甚至僅僅在 ID 上有一些自己獨到的想法。以前如果開發者要實現這些想法的話,要不就在以太坊上做 layer 2,要不就是自己獨立發一條鏈。那現在你可以來做一條平行鏈來實現你的這些想法,而不擔心要去改一條公鏈出來,你直接接入波卡的中繼鏈就可以實現了。

那目前在以太坊上面的話,開發者是做不到這一點的,因為如果想在原生鏈架構上面創新,不管是共識算法的創新,數據結構的創新,賬戶體系的創新,你需要動以太坊的底層架構,那這樣的話你就不再是以太坊了,要分叉了。但波卡就提供了這樣一種可能性,開發者可以以搭便車的方式共享很多原生鏈的基礎設施,同時又可以基于開發者的想法和能力去實現原生鏈不能實現的功能。這就是為什么我說波卡和以太坊其實是可以互相促進和補充的。

當然現在波卡的 TPS 比以太坊高,但是以太坊到 2021 年以太坊 2.0 POC4 全部完成之后的話,我相信他的 TPS 也不會差。而且其實我也挺看好以太坊,現在我們也看到了基于信標鏈做分片來提升以太坊性能這樣的一些實踐,所以說兩條鏈我都看好。

然后再從生態的角度去分析一下波卡和以太坊。

剛才其實也講了一部分,現在以太的生態其實已經升級到了新的形式。原來的形式是很多上面的項目方各自為戰,自己做自己的東西,不管是狀態通道、雷電網絡、Plasma 或者分片這樣 layer2 的基礎設施。但現在這些項目方它們自己抱團,然后形成了一個個的原生開發的小社群小組織,然后 1+1 大于二的方式變成 DAO 在貢獻,再去參與以太坊的底層的開發,尤其是以太坊 2.0 的進展。

波卡是在Web3 基金會的帶領下,由幾個比較早期的項目方在去配合 Web3 基金會在做底層的開發,以及也有一些團隊想通過橋來去跨波卡和以太,我們稱為外延性的這樣一個工作。

所以這個是兩個社區的特征,以太相當社區化,波卡中心主導,社區配合。

從參與人的數量上來說,我個人估計以太的開發者的數量可能是在波卡的目前的開發者的數量的幾十倍,甚至可能更多。其實情有可原,首先以太是一個從 2013 年就開始創建的一個項目,波卡 2017 年開始啟動,然后測試鏈 Kusama 也才剛剛發布,所以從時間上來說波卡滯后以太 4 到 5 年的時間。

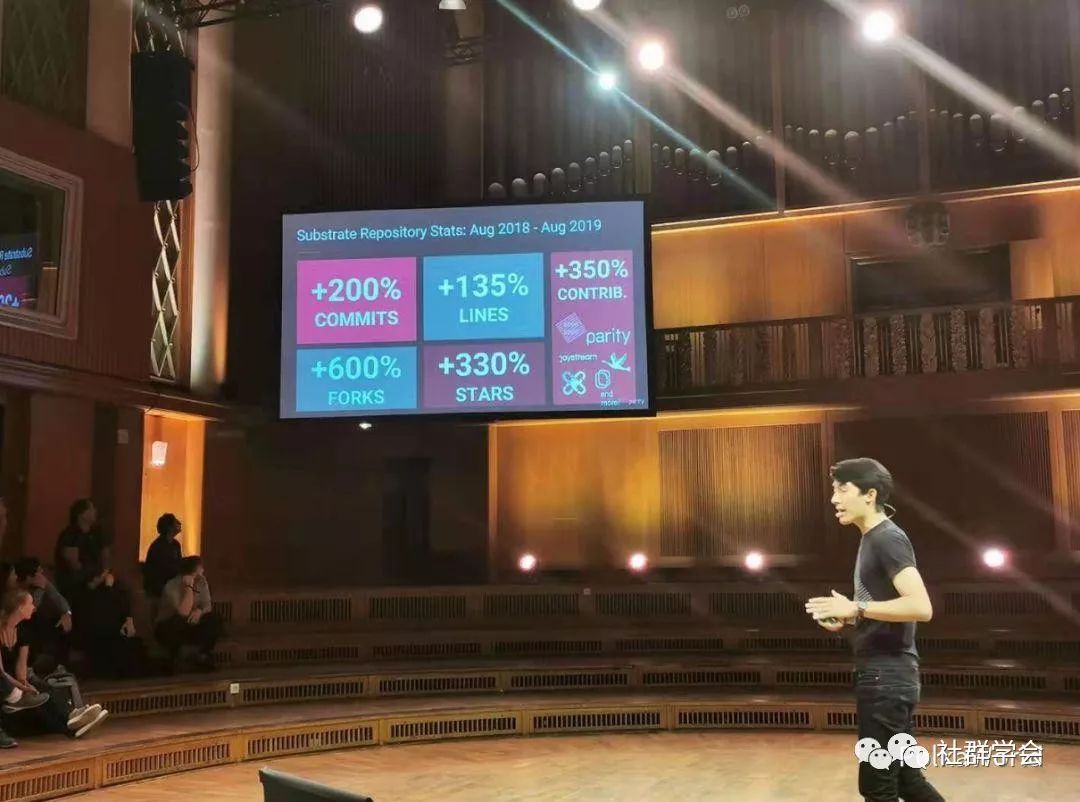

但波卡提出的Substrate 一鍵發鏈的架構,它也比以太坊更早的應用了 WASM 來替代虛擬機實現鏈的邏輯,這一點是更受 Dapp 開發者的歡迎,所以我相信隨著這兩個項目的快速發展,尤其是波卡的快速發展,馬上波卡的開發者數量就越來越多。

Parity 工程師 Shawn Tabrizl 介紹過去一年里 Substrate 開發者社區情況

然后從社區的不足來說,波卡因為還在早期,同時技術目前也并沒有完全的 release,所以說它的開發者難免會少,社區難免會不如以太坊這么豐富和全球化,但是像 PolkaWorld、Polkawallet 還有 ChainX 和其他的一些全球比較早期的波卡開發者和生態步道者的參與下,會有越來越多的開發者投入到波卡生態中,或者說同時兼顧以太和波卡生態。我是覺得后面這種情況會更多,同時兼顧以太和波卡生態。

因為這次我們在柏林跟那些開發者在討論的時候,大家對于波卡和以太并沒有去做一些非你即我、非此即彼的選擇,都是同時在以太坊開發,又希望能夠用波卡的 Substrate 和跨鏈架構去實現互操作性,這一點是一個比較開放的心態,也是正確的心態。所以我覺得這兩者不是說誰把誰干掉的事情,而是如何更好的配合協調。

我們現在也想做一些工作來去協調和連接以太坊里面的一些原生的開發者社區和波卡現在的首批的開發,一起做一些工作,像 PolkaWorld 馬上要在 9 月 21 號在杭州舉辦一個非常盛大的 Substrate 黑客馬拉松,也會有一些以太坊的開發者來參與,這就是非常好的跡象。

接下來再講我們這一次的第三個話題,中國和世界的區塊鏈發展對比。

這次柏林的活動,參會的成員、項目方和觀眾,其實來自于全世界五湖四海,美國的非常多,毋庸置疑,來自日本的韓國的都很多,中國這邊的話其實去的人挺多,但是比較出挑的項目方屈指可數。

波卡全球大使聚會

波卡全球大使聚會

這次我們在柏林看到的中國的公鏈項目只有 Nervos。所以可以這樣說,這一次柏林區塊鏈周中國的公鏈,可以說是碩果僅存的只有 Nervos,算是我們中國過去兩年公鏈瘋狂之后交出的一張不如人意的成績單。

其實除了公鏈之外,中國的 DAPP 包括其他的一些鏈上的基礎設施 layer2 的一些項目,在柏林這邊也非常的稀少,無人問津。這個原因我想一是因為語言問題,第二個更重要是在于我們中國其實已經和國際區塊鏈,尤其是跟歐洲和美國的區塊鏈主流發展的技術、理念模式、發展方向發生了分叉。如果倒推的話,這個分叉我覺得就是從一年前,是從去年的八九月份開始的。去年的八九月份,整個數字貨幣的行情發生了一輪讓人手心出冷汗的暴跌,暴跌之后導致很多區塊鏈項目方失去了信心,對區塊鏈的開發失去了信心。

雖然說數字貨幣價格的暴跌對全球的項目方都有信心的打擊,但是對中國項目來說尤其之大,其實是可以從文化心理上來講。

中國人比較喜歡從眾,我們在樂觀的時候會集體放大樂觀的情緒,這使得我們的牛市比別人更牛,我們的熱鬧比別人更熱鬧;但在熊市的時候,我們也會受到旁邊的影響,我們會比別人更恐慌,會比別人更悲觀。

而且還有一點比較諷刺的是我們中國人太聰明了,一旦一個事情苗頭不對了,馬上就換方向,然后新的人也就不進來了。但是在歐洲那邊人他們比較鈍,腦子比較慢,所以他們的神經末梢不會像我們這么敏感。就算碰到熊市,該開發還是在開發,該做什么還做什么。他們以一種比我們更淡然的方式應對熊市,而不會因為一些價格的原因去切換方向。但我們中國項目方比較更多從商業考慮,一旦失去了商業價值,就會開始換新的方向,所以從去年這一輪八九月份的暴跌開始,歐洲和中國的區塊鏈項目方就發生了在理念上在深層次的分道揚鑣。

那這樣的結果是什么呢?

在中國,能讓人眼前一亮的的底層項目,基礎設施項目越來越少,那好的一面是,比如說像一些礦池、錢包、交易所、量化這種現金流和商業模式非常明確的,兩三句話就能跟投資人講清楚的這樣一些區塊鏈的賽道發展較好。

而歐洲人因為腦子慢,神經比較鈍,還是在開發一些底層的基礎設施,同時又開始去進行更深度的思考,開始做一些在社會文化認知方面,不僅僅是在商業模式上面,在怎么賺錢上面去做這些事情,所以才會有了這一次 DAO 的復興。像剛才我說的 Meta Cartel ,這個社群就是在從去年 8 月份布拉格的第四屆 DevCon 醞釀起來的。

然后中國這邊除了剛剛說大家去做一些商業模式非常明確的項目或者說賽道之后的話,還有另外一個不太好的現象,就大家開始對于模式幣的追捧,對于盤圈的追捧,這是讓人比較傷心的一件事情!

模式幣盤圈這種東西,大家用簡單的小學邏輯能力思考一下,都不用深入思考,就知道最后必然會崩盤。但是在去年年底及今年年初的時候,甚至一直到現在還有很多項目方對模式幣和盤圈趨之若鶩,完全沒有任何價值的東西,比如說貝爾鏈這種東西,Plustoken 這種,甚至說還有些項目方還以之為傲。所以我覺得這其實是我們去年從 8 月份的大分水嶺以來,結下的最惡劣的這個果。菩薩畏因,凡人畏果,那這個因和果是什么?

我們現在看到的中國區塊鏈和全球區塊鏈的這個大分叉。看起來是果,但背后的因其實在于,第一沒有像西方人一樣,比較坐得住冷板凳,靜的下心的一個心態。這是為什么?V 神也好,Gavin 也好,都是老外,而不是中國人。另外也是因為中國的區塊鏈行業,大家其實都是因利聚,當然也會因利散,這其實也不是問題,也不是錯誤,只是說太過務實,可能還不是特別適合區塊鏈所提倡的去中心化的精神和愿景。

不過我還是覺得從一年前的分水嶺到現在,中國區塊鏈的發展是不是真的跟不上了?其實并非如此。我們要對自己有信心,畢竟我們是一個有非常強的實現能力,同時又有非常大工程師紅利的國家,歐洲沒有一個像 BAT 級別的公司。所以說我們只要重新回到區塊鏈精神的本源,能夠更積極的,更多的和國際區塊鏈社區,尤其是跟以太坊社區,跟波卡社區進行深度的交流,我相信很快我們就會趕上這失去的一年。

最后呢再講講我這次在柏林區塊鏈周上看到讓人比較有意思的項目。

當然以太坊 2.0 和波卡我就不多介紹了,這肯定是我不分先后最看好的兩大方向,但除了這兩個方向之外的話,我其實還挺看好另外一個叫Near Protocal的項目,這個項目是一個更務實的,更開發者友好和客戶友好型智能合約開發平臺,也有很多在共識方面的創新,提供了更好的 TPS 。

除了這個底層項目之外的話,我也看到很多一些工具,比如說有一個叫The Graph的項目,這個項目它提供了一種新的鏈上數據查詢方式,讓你能夠非常輕的在多條鏈上,但是目前主要是以太坊這上面能夠查詢調取鏈上數據,這個對于跨鏈互操作性也具有非常重要的意義。

還有就是Gnosis 和 Aragon這兩年他們也算是非常靜下心來做了一些事情,尤其那些做 DAO 基礎設施的項目讓我眼前一亮。但是現在還是面臨這樣一個問題,雖然我今天吹 DAO 確實很多,但是歸根到底我可以這樣說,Gnosis 也好 Aragon 也好,現在的日活也就只有幾十不到一百,也就是說 DAO 雖然火,但是是叫好不叫座,需要更多的開發者來基于有價值的場景去開發。一些活躍的大社區,像 MakerDAO 已經提供了很好的工具,但這些工具需要大家用起來。

還有一些項目就不多一一介紹,其實這一次讓我眼前一亮的新項目,大部分來自于以太坊黑客馬拉松里面涌現出來新項目,這些項目有很多是基于 Compound 和 MakerDAO在做,Compound 和 MakerDAO 的確給大家提供了很多新的思路。

然后還有一些方向像PoS 這個生態里面怎么結合 PoW 來做點事情,這其實也是很多項目和開發者在思考的方向,但是沒有具體項目,但我覺得這個 idea 很有意思。

最后總結下,這次的柏林區塊鏈周給我留下更多的是對于未來 Web3.0 發展的信心,對區塊鏈發展的信心,同時也給了我們中國區塊鏈開發者和項目方很強的緊迫感,我們必須立即跟國際重新接軌,摒棄模式幣、傳銷、資金盤這樣一些東西,回到我們當初加入區塊鏈社區的初心,去中心化這樣的一個理念。

2019年9月12日 來源鏈接:mp.weixin.qq.com

擴展閱讀

=====================

本文為 9 月 26 日萬向區塊鏈董事長兼總經理肖風博士在云棲大會上的演講內容全文。肖風博士從區塊鏈的特點出發,總結了其將如何幫助重構經濟模式,以及該如何恰當地運用區塊鏈技術來改進商業模式。

原文標題:《萬向區塊鏈肖風云棲大會演講全文:不同于互聯網,區塊鏈帶來的是金融重構》

演講者:肖風,萬向區塊鏈董事長兼總經理

非常感謝螞蟻區塊鏈給我的機會。主辦方希望我講一下區塊鏈技術對產業變革的影響。正好我最近也對這方面做了一些思考,所以我今天的演講題目叫做「去中心化或者分布式經濟生態如何重構商業」。

有一本著名暢銷書的名字叫《世界是平的》,但在區塊鏈人眼里看世界是「分布式的」。互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈,這一系列數字化技術的組合,帶來了一個新的世界,這個世界和我們現在的云棲小鎮不一樣,那是「數字化的世界」。數字化世界是靠我剛剛提到的這些基礎技術以及數據工具建立起來的。

在非客觀、非物質、非物理的數字世界里,我們的認知論、認知方法要發生很大的改變,否則我們無法清晰地認識數字世界。工業世界里的物理學或者機械論的思維方法,已經不能幫助我們很好地關注和了解數字化世界了,所以我們需要建立一些新的認知論和方法論。什么是新的呢?我把它叫做「生物學思維」或者「生物學方法論」,用看待復雜系統的角度來看待數字世界。

凱文凱利的《失控》提前很多年就預測了互聯網世界和區塊鏈世界帶來的變化。他寫這本書的時候就用了生物學的思維和認知論。我看完書后的總結就是一句話「這個世界是分布式、去中心、去組織的」。《失控》描述的世界恰恰是區塊鏈世界最主要的特點。凱文凱利描繪的復雜系統,基于生物學重新認識的世界觀,我認為可能在區塊鏈技術成熟之后,就會構建的非常完整。

上個世紀九十年代,互聯網技術走向個人的時候,美國很多人在問互聯網是什么東西?當時美國的媒體向民眾解釋互聯網的時候,描述互聯網是一個「信息機器」。2015 年英國經濟學人雜志解釋區塊鏈是什么的時候,說它是「信任機器」。

肖風博士

肖風博士

數字化技術幫助人類重構數字化世界,互聯網是信息網絡,有人對互聯網表達了失望,說互聯網越來越中心化,其實從信息網絡這個角度來說,它仍然是去中心、分布式的。區塊鏈是什么呢?區塊鏈是去中心化的價值網絡,去中心化的信息網絡疊加去中心化的價值網絡,商業一定會被完全、徹底重構。所以互聯網僅僅是重構了商業的一部分,加上區塊鏈可能就會重構的非常徹底。我想這也是今天為什么螞蟻金服在這里辦區塊鏈大會的一個重要目的。

互聯網商業世界,不管是阿里電商,還是螞蟻金服或者其他的搜索、社交甚至是外賣,其實在最底層大家做的都是同樣的事情,即收集盡量多的數據,然后對客戶和產品進行精準畫像,再做精準匹配。所有互聯網商業都是從最基層重構商業。區塊鏈會為重構商業帶來什么呢?互聯網做得很好的方面不是區塊鏈的重點,區塊鏈帶來的是重構金融,為數字化經濟提供一整套新的金融服務體系。當然因此會帶來新的金融市場、新的金融機構、新的金融服務方式。從最底層說起,區塊鏈如何重構金融?有兩點:點對點實時支付和清算,以及非擔保交易交收。這是基于區塊鏈的新信任體系、新信任機制帶來的。

在談到區塊鏈商業應用的時候,我們一定要明白區塊鏈到底有什么樣的特點?我從兩個方面總結區塊鏈的特點:

第一,從治理架構上來說,區塊鏈的特點跟凱文凱利描繪的復雜系統的特點是一致的。因為它足夠的數字化,完全脫離了物理空間的束縛,因此它是跨時空、跨組織的,數據沒有約束,也沒有組織架構可以約束它的流動。

第二,從經濟商業上來看,它是分布式、去中心、去組織的。這里講的去中心是經濟商業的去中心。

區塊鏈為經濟或者金融帶來了什么呢?它建立了一套新的記賬方法和帳戶體系。有人說區塊鏈上的數字貨幣不是賬戶模式是 Token 模式,其實 Token 也是新的一套賬戶范式。螞蟻金服為我們創建了新的賬戶——互聯網賬戶。之所以創建互聯網賬戶,是因為銀行賬戶不可能在互聯網商業場景當中提供實時、點對點的交易、交收、支付、清算。所以我們看到 NFC 敗給了掃碼支付。NFC 必定要感應,但不是所有人都有接收器。二維碼賬戶是基于互聯網賬戶,不是基于銀行賬戶,比如你想給一個乞討的人 5 塊錢,掃碼給他明顯比刷卡更方便。

在新的賬戶系統和新的記賬單位之上,金融完全可能被重構,我們已經看到了基于互聯網賬戶體系的金融重構。區塊鏈帶來的重構也一直在發生,從 2009 年比特幣區塊鏈問世開始,這種對商業的重構已經發生。我把這個過程分為四個階段:

第一個階段是 DeCo1.0,基于公鏈內部的經濟活動。圍繞分布式賬本,有一群礦工共同建立基礎共識,通過通脹稅和手續費對為區塊鏈工作的人形成激勵。

第二個階段是 DeCo2.0,基于公鏈,圍繞區塊鏈應用,引入智能合約。用智能合約來作為去中心化的自治組織框架,探索 DI 開發平臺,探索分布式自治機制,并做基于區塊鏈的商業化應用。

第三個階段是 DeCo3.0,就是最近興起的「DeFi」(去中心化金融)。到第三階段才真正體現出區塊鏈去中心化的價值網絡,在 DeCo 時代,數字合約、數字貨幣、數字資產非常巧妙地集中在一起,我們看到了一個新的現象「Tokenization」。在這個階段,整個數字貨幣的體系有所完善,出現了穩定幣。穩定幣充當了區塊鏈經濟活動中的支付、交易媒介。整個金融結構從這個時候開始真正有所改變。

第四階段是即將進入的 DeCo4.0,分布式經濟生態。首先,真正去中心化的信任網絡將連接各種各樣的經濟場景,建立一個去中心化的信任關系。第二,以社區或者聯盟的方式作為組織形式,比如像 Facebook 一樣聯合其它企業成立一個協會,每個人只有 1% 的表決權利。第三,出現了新的經濟學話題 「不再以股東利益作為經濟組織的經營目標」,這和馬云先生講的非常相象。

兩個月以前,也有美國企業表示將摒棄股東利益最大化的公司治理理念,這些商業潮流和經濟學潮流,都在從股東資本主義改向利益相關的資本主義,所有經濟體的各方利益都應該得到正向激勵,這也是經濟學里的「經濟相容」和「帕累托最優」。區塊鏈里沒有股東,沒有管理層,也沒有員工,是跨利益相關體最好的解決方案。當然區塊鏈未來商業應用中,并不只有去中心化,它是中心化和去中心化相結合以及相輔相成的。

每當新技術出現時,一般有兩種思維:一是只把數字化看成工具,拿來改善自己原有商業模式的邊際效益;二是將它看成制度,來重構商業和底層邏輯。這種事情一直在發生。互聯網公司推廣「互聯網+」的時候,傳統商業的人說不是「互聯網+」,是「+互聯網」。現在五六年過去了,已經沒人在說「+互聯網」了。螞蟻金服提出「金融科技」的時候,也有很多傳統金融機構說不是金融科技,而是「科技金融」。現在大家也看到了,全世界都在講「金融科技」。所以我也預言,不把區塊鏈當做一套制度,用它來重構商業底層邏輯,而只是當做工具的話,那么你會犯五年前很多人犯過的錯。如果你走上了「+區塊鏈」這條路,你有可能會被時代和潮流所拋棄。

我就分享到這兒,謝謝。