研究歷史的人總喜歡說歷史的必然,個人只是被歷史推動。這種觀點非常平庸,而且特別不符合中國國情。

有一種說法,認為鄧小平搞改革開放只是歷史的偶然,假如當時沒有鄧小平,其他領導人也會搞改革開放。

這樣的看法似乎立不住腳。

可以說:沒有鄧小平,就沒有改革開放。

雖然是順應大勢,但改革是否必然,是否會有那樣的力度魄力,是否會用這種形式,這個速度、規模,那就不好說了。看看東邊的鄰居,他們未必沒有改革呼聲和歷史必要性,幾十年了,改了個啥?

今天的人,根本無法想象文革剛結束時整個社會思想僵化到什么程度。當時如果沒有小平出來,最多就是回到50、60年代文革前的路線,當然會比文革10年務實,小修小補,但今天這種全面開放、市場經濟那是想都不用想。

再合理的歷史趨勢,假如沒有人以堅定意志強力推動,那也是不可能實現的。

歷史大潮,稍縱即逝,奔流不回。看中國近代以來一些關鍵節點,都是陰差陽錯,與機遇失之交臂。

小平的可貴,就是對內不折騰,對外韜光養晦,死死抓住這幾十年難得的國際環境,果斷把中國推上了一個臺階。如果當時磨磨嘰嘰,優柔寡斷,拖到今天虎視眈眈的川普時代,再想開放也不成了。

小平的意義恰恰是超越了僵化的意識形態話語。他是個注重實際的人,他知道中國最關鍵的不是說,而是做,為老百姓要的是里子,而不是面子。所以他說不爭論,他的策略是,能做的就做,不能做的就留給未來。

有些事情是爭論不出個所以然的,是爭論不出生產力的,是爭論不到綜合實力的。

沒有一個國家是靠打嘴仗勝利的。

1978年12月13日中共中央工作會議閉幕會上,小平做了一個講話,題目叫《解放思想,實事求是,團結一致向前看》。別小看這個看上去普通的標題,其實包含了這之后中國驚天巨變的基本原力。

歷史是合力,但歷史也需要杠桿。

在當時的歷史條件下,這三句話有著豐富的潛臺詞、高度的政治智慧、無窮的后續可能性。就這三句話,除了小平,別人想也想不到,想到了也不敢說,說出來也沒用。

今天浩浩蕩蕩的留學大潮,也是小平拍板推動的。

穿越到1977年,大家想一想自己和周圍人當時的認識水平,就明白小平推動的思想解放實在了不起。僅此一點他就秒殺同儕。

1977年8月3日,小平主持科教工作座談會,會上當時教育改革的勇將溫元凱提出了十六個字的高考恢復方案:“自愿報考,領導批準,嚴格考試,擇優錄取”。

小平聽后當場說:溫元凱,至少采納你四分之三,第二句“領導批準”可以拿掉,考大學是每個人的權利,不需要領導批準。

不需要領導批準。這簡直是破天荒,讓很多人大跌眼鏡,領導不批準,這事怎么辦?會不會犯錯誤?領導不批準,領導的權威在哪里?黨委的權威在哪里?

對不起,有些事情就是個人的權利,真的還不需要領導批準。領導操心操的太多了,有時候是需要休息的。

小平就是這樣豁達而明朗。

停止上山下鄉,讓知青回城,當時城市沒有工作崗位,很難一下接受那么多人,無法安置怎么辦,搞出大亂子怎么辦,誰敢拍這個板?鄧小平。

包產到戶,阻力重重,大多數干部都不同意。小平在1980年5月31日同中央負責同志作了一次談話,在關鍵時刻專門表態支持阻力重重的農村包產到戶政策。《鄧小平文選》第二卷收錄了這篇講話,定名為《關于農村政策問題》。

一個能真正推動歷史的人,需要具備三個基本條件:眼界、意志、威望。三者具其一,在1977年的中國并不少,三者具其二的,也有。三者俱備的,只有小平一人。

但小平看上去并不是一個具有宏大構思,思想深刻,滿懷理想遠景的人,今天批評他的人,常拿“貓論”“摸著石頭過河論”說事。其實,他們完全說反了。不搞宏大構思,摸著石頭過河,恰恰是最了不起的地方。歷史上,各種各樣空頭支票、漂亮口號把人害慘了,小平不愿意那樣做 。

最令人敬佩的,是鄧小平對下面的信任和放手。他老老實實承認自己沒有什么想法,就是讓下面的人解放思想,膽子大一點,步子快一點,先干起來再說,錯了再改,別太出格就行。

這里面體現的是中國的傳統治國理念,最上層是無為而治。上層無為,調動的是下面積極作為。

鄧小平曾說:“我們的政府管得太多了,要盡可能少管。”

有人少管,就會有人多干;上面的多干是添亂,下面的多干才是實實在在的生產力。

他還對金庸說:“政治家不要主意太多”。

沒有那么盡事皆知的圣人,領導更不可能主意多多,諸事皆管,講話必重要,指示必英明。這樣的人是不存在的。

所謂“不折騰”,就是無為而治。無為不是不為,恰恰相反,無為而無不為,給老百姓空間,給社會大眾選擇,這是思想解放的精髓所在。

鄧小平的眼界、意志、與威望,是他一生經歷積累形成的。沒有多少人像他這樣一次次大起大落,他經歷了黨政軍中央地方文化科技外交等一切關鍵崗位鍛煉,見識的多了,思考的也就多了,思維就不那么狹窄。

16歲去法國,從1920到1926年,他在法國度過了一個人最黃金的青春年華,也是知識結構和價值觀塑造的關鍵時期。

1975年訪問法國時,他參觀了工廠和農村,目睹了法國發生的巨大變化。鄧小平赴聯大演講,別人問他最想看什么,他說:華爾街。

鄧小平是睜眼看世界的人,心里裝著國家,眼里看著世界,不封閉,也不亂來。他在世時,老有人嚷嚷要跟美國全面對抗。鄧小平說:我是會打橋牌的,不要以為你有四個K就了不起了,別忘了人家還有四個A呢。

不對抗并不意味著就是軟弱。在外交方面,鄧小平堅持的是務實主義路線,這也是國際通行的準則。

他訪問完美國,就對越南對手,狠狠地教訓了這個惡鄰,也讓蘇聯有所顧忌,老實收斂起來,從而為中國開創一個良好的開放環境。

他不是個不會彎腰的人,但他有他的底線。

今天和小平在世的時候都有不少人罵他,這其實正是小平了不起的地方。你只要在他之前的時代罵罵領導人試試就明白了。那么,是他沒有能力讓罵他的人閉嘴嗎?不是的,他是個超級政治強人,有這個能力。他也沒有在他威望達到頂峰的時候搞個人崇拜,假如他那么搞的話,在中國很容易成神,今天罵他的人只會頂禮膜拜了。

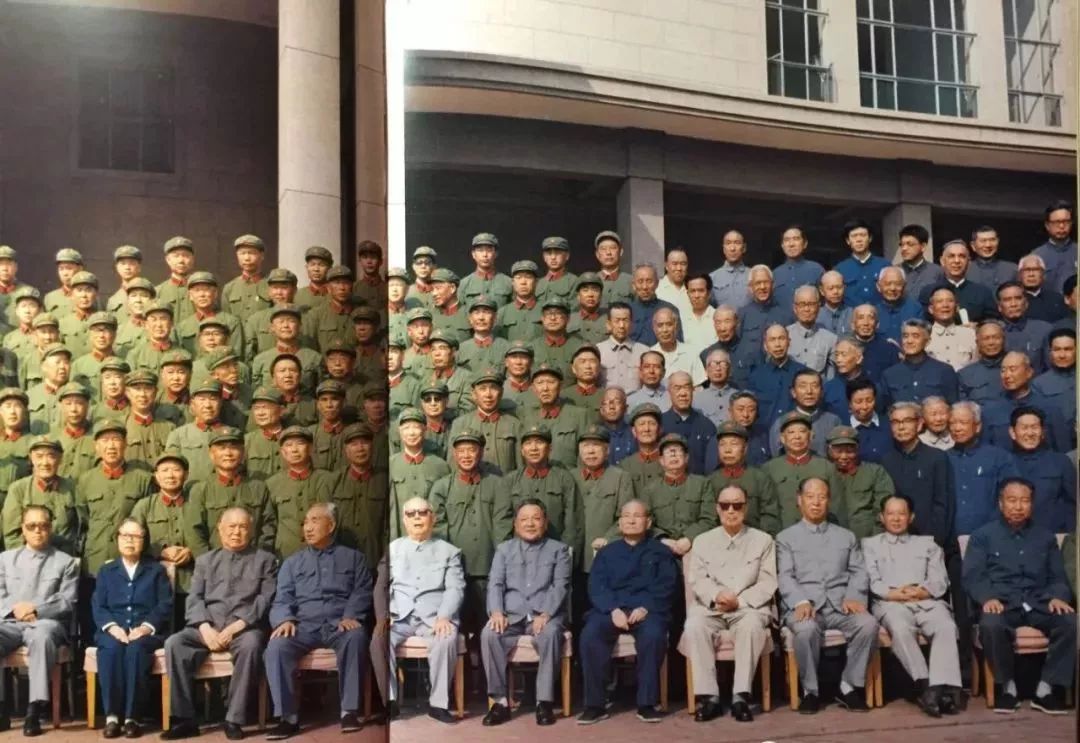

紀念改革開放40周年之際,有一位領導人全世界公認的,那就是鄧小平。

作為一個歷史人物,小平同志也必須接受歷史的評價,而無論評價如何,小平同志是中國改革開放最主要的開創者,正是他主導的改革,徹底改變了新中國成立后長時間的“短缺經濟”的現實,也由此,主觀、客觀地推動了中國政治、社會、思想、文化等方方面面領域的變革。沒有鄧小平同志,中國的歷史會被改寫。

在很長一段時間內,小平同志的人望是無可比擬的,因而有了鄧小平理論,這是全黨在改革開放中形成的共識。這也反映了絕大多數人對于改革開放的認識。然而,似乎在最近幾年,對于小平同志的評價,社會上產生了一些分歧,而分歧的焦點在于,改革開放過程中衍生出來的一些“副產品”——腐敗、貧富差距、意識形態混亂、新自由主義泛濫、道德滑坡,等等問題,很多被歸結到了小平同志身上,仿佛他的方針政策導致了以后的消極現象。

由此產生了一個問題,我們如何評價一位領導人。

對于一個領導人的評價,有三個維度:使命、擔當和“局限”,從這三個維度來評價小平同志。