首發于微信號 烏鴉上尉

1896年3月21號,農歷二月初八,一個陰冷的日子,上海的鴻升碼頭傳來震耳的鞭炮聲。

人們像潮水一般涌向一間臨街的鋪面,圍了個里三層外三層。只見正中間兩個年輕人拱手作揖,頭頂一面“廣生錢莊”的燙金招牌,在陽光下散發著嶄新的油漆味。

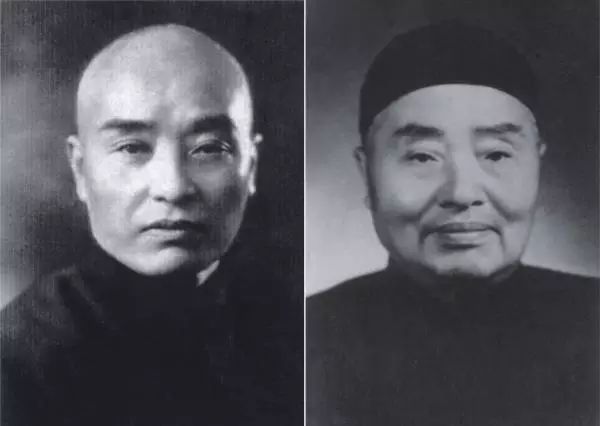

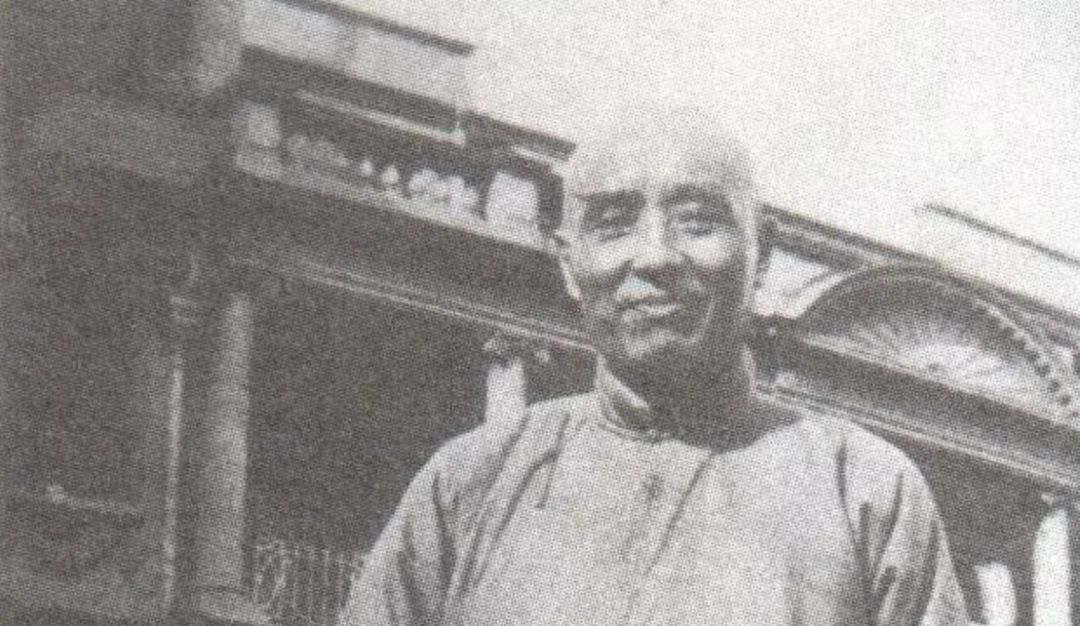

這對親兄弟看著水泄不通的人群,相視一笑。穿西服的方臉是哥哥榮宗敬,23歲,英氣逼人;穿長衫的圓臉是弟弟榮德生,21歲,看著憨厚老實,人稱“二木頭”。

他們兄弟二人怎么也想不到,自己傾盡所有置辦的這間小鋪面,會在短短20多年后,橫掃中國的半壁江山;會在100多年以后,變成世界500強中手握萬億的資本帝國;而他們的后代,還將登上中國商人難以企及的政治巔峰——中華人民共和國副主席。

毛主席說:“這個家族,是中國民族資本家的首戶。中國在世界上真正稱得上是財團的,就只有他們一家。”

而榮氏家族的傳奇,就從碼頭上一袋撒落的面粉開始。

1

創業維艱:

“吃定兩頭,再做一局!”

如果不是一場突如其來的戰爭,榮氏兄弟的人生或許會是另外一番模樣。

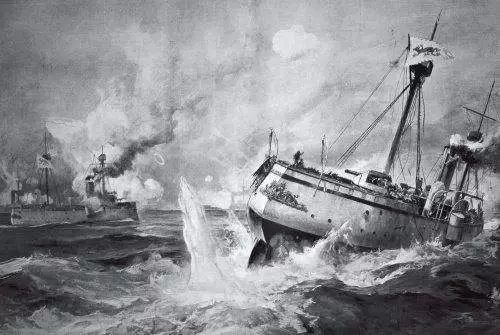

1894年,日本對清軍發起閃電戰,6晝夜狂奔500公里,占領朝鮮全境。

當年8月,中日甲午戰爭全面爆發。9月,日本聯合艦隊出動12艘精銳軍艦向北洋水師發起猛攻。

隨后,日軍撕開鴨綠江防線,3個月攻入大連半島,北洋艦隊全軍覆沒,清政府被迫簽訂《馬關條約》,向日本賠償2億兩白銀。

經甲午一戰,大清國運衰微,洋務派燃起的復興之火隨之熄滅。

為了支付巨額賠款,清政府大肆盤剝百姓,以各種名義橫征暴斂,民間的商業環境迅速惡化,外出經商者紛紛返鄉回家。在外經商的榮氏一家也難得地團聚了。

短短一年后,中國掀起一股救亡思潮,梁啟超、康有為等人“公車上書”,而遠在無錫閑居養病的榮父(榮熙泰),更多感受到的是江浙民間復興實業的熱情。

南通人張謇榮登狀元,沒有在京為官,反而回鄉大興實業,創辦大生紗廠,一時名震天下。

在張謇的帶動下,江蘇、上海重燃實業熱潮,呈現商業復蘇的態勢。很多商人存在巨大的資金需求,錢莊生意異常火爆。

1896年春,榮氏父子三人商議,認為此事本小利大,決定步人后塵。于是融資1500銀元,開起了廣生錢莊。

開業半年,榮父因過度操勞,于夏天去世,死前他給兄弟二人留下兩句遺訓:

對內要“固守穩健、謹慎行事、決不投機。”

對外要“一家有余顧一族,一族有余顧一村。”

父親去世以后,兄弟二人勉強靠錢莊度日,卻總覺得心有不甘。

上海錢莊眾多,競爭激烈,財富積累緩慢。兄弟二人覺得:與其錢生錢,不如去創辦自己的企業,做商品贏利。

兄弟二人四處留心商機,想要找到一塊空白的領域,卻始終一籌莫展。

1899年6月的一天,香港九龍碼頭,面容敦厚的“二木頭”榮德生正從廣州出差返鄉,在這里中轉停留。

他看著碼頭上一袋袋堆成雪山的白面粉,把鵝卵石都給染白了,一打聽,這些“洋面粉”都是要運往內地的。想到流入洋人口袋的白花花的銀子,“二木頭”心里像是被小蟲子啃噬一般難受,一個盤桓許久的念頭在他心里清晰了起來。

回到上海,榮德生跟榮宗敬秉燭長談:小麥和面粉是錢莊里交易量最大的商品,那不如自己開廠生產面粉!

“粉廠一業,關系到民生所需,倘在無錫產麥之區建設一廠,必能發達。”

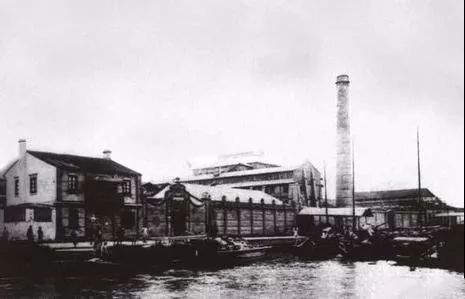

說干就干,兄弟二人拉上幾人合伙出錢,辦起茂新面粉廠。

卻不料無錫當地鄉紳百般阻撓工廠建設,認為面粉廠的煙囪破壞風水、“乃不祥之物”,所以必須遷出。官司一路打到兩江總督府,幸好總督是個洋務派,駁回了訟書,面粉廠才得以繼續開辦。

1902年3月17日,茂新面粉廠正式開工,日產面粉300包。但面粉生產出來以后,銷路遠不如預期的好,第一個月就積壓了上千包。

當地豪紳散出謠言:“面粉太白、太細,一定摻了什么東西,吃了必定生病。”

愚昧的百姓被流言嚇住,寧愿多花幾文錢買石磨坊產的面粉,也不想碰“洋機器吐出來的毒粉”。

當務之急是迅速打消市場的顧慮。榮氏兄弟走訪無錫街巷的面館、點心鋪,許諾:先試用,后付款;不滿意,不收錢,每包面粉還倒貼5分錢。商家紛紛試用,一傳十,十傳百,粉碎了 “毒粉”的謠言,本地市場銷路大開。

1904年,日俄戰爭爆發,俄國人在東北的面粉廠被盡數摧毀。東北三省急需南方面粉支援,無錫面粉經上海轉運東北,銷量激增,茂新廠當年營收超過6.6萬兩白銀。

戰后,眼看茂新賺了個盆滿缽滿,江南一帶出現了開辦面粉廠的熱潮,供大于求的局面很快出現,茂新連續3年虧損,兄弟二人沒有收縮戰線,反而大舉進攻、“添機改造”,問題是:錢從何來?

榮德生創造性地提出:向洋行分期付款購買美國面粉機,舉債12萬兩白銀采購,首付只有20%,使日產量迅速達到 5000 包,成為國內最大的粉廠。

1911年,辛亥革命推翻了清王朝,此后16年,中國一直處于軍閥割據的分裂狀態,出現了權力真空,民間商人迎來了一個“自由的春天”。

1914年,一戰爆發,隨著戰爭曠日持久,為解決軍民所需,歐洲各國不得不向海外采購物資,面粉是采購重頭之一。

日本商行紛紛趁機向歐洲各國傾銷面粉,它們到上海采購,只要是面粉,不管品牌、質量,照單全收,中國面粉進入空前發展的“黃金時代”,不但暢銷國內,還遠銷歐洲,中國搖身一變,成為面粉出口大國。

1914年9月,榮宗敬41歲生日,晚宴結束,兄弟二人趁興夜游,不知不覺走到了鴻升碼頭,故地重游,感慨萬千。

望著月色下的江水,榮宗敬突然說:“二木頭,你還記得小時候滾雪球的事嗎?”

他好像在自言自語,又好像在發問,不等榮德生說話,便接著說:“捏個雪團,滾上雪,慢慢推,然后猛踢一腳,雪球飛奔向前,越滾越大。”

二木頭不明白大哥為何重提此事。

榮宗敬又說:“辦廠與滾雪球,不是一個道理嗎?用‘驢打滾’的辦法,在推進中不斷發展。別人尚在彷徨,我已發展壯大。”

“從現在起,工廠不管好壞,只要有人賣,我就要買。”

“只有欠人(借錢辦廠)、賺下(擴大生產)、還錢(賺錢還債),方有發達之日。”

兄弟二人入股中國銀行和上海銀行,以大股東的身份調集了大量資金。

到1910年,茂新面粉廠年生產能力達到89萬包,比建廠初期的產能提高了10倍。截止到1912年底,面粉廠營業收入超過12.8萬兩白銀,除了償還各種負債之外,還略有盈余。

就在面粉廠步入正軌之后,榮宗敬“吃定兩頭,再做一局”,辦起了棉紡廠。

“吃、穿兩門是國人大事,發展實業,應從吃穿入手。”這是兄弟倆一致的想法。

1915年10月,當36臺英國進口紗機轉動起來的時候,上海申新紡織廠正式開工,由于一戰期間向歐洲大量出口,申新廠一年的利潤就可以達到100萬元,人稱“一件棉紗賺一只元寶”。

雖然掙到了錢,但榮氏兄弟這種高筑債臺、興辦實業的做法,在亂世當中是風險極高的。

負債最高的時候,榮氏企業背債6300萬,總資產不過6800萬,資產負債率高達95%,已接近資不抵債的邊緣。

整個20世紀10年代,榮氏幾乎是以“一年開一廠”的速度瘋狂擴張,到了1917年,榮氏兄弟還干了一樁給中國人長臉的事情,他們用40萬元買下了日本人在上海建成的日信紗廠,改名“申新二廠”。

日資建造的紗廠被中國人收購,還成了阻擊日紗的主力,這在中國商業史上恐怕是破天荒的紀錄。

1919年,“五四運動”掀起抵制日貨、支持國貨的高潮,當時的有識之士,無不以支持國貨、實業救國為己任,榮氏的貨物一擺出來,就被搶售一空。

榮氏兄弟賺了個盆滿缽滿,還贏得了“面粉大王”“棉紗大王”的美譽。

茂新、福新面粉公司產品商標

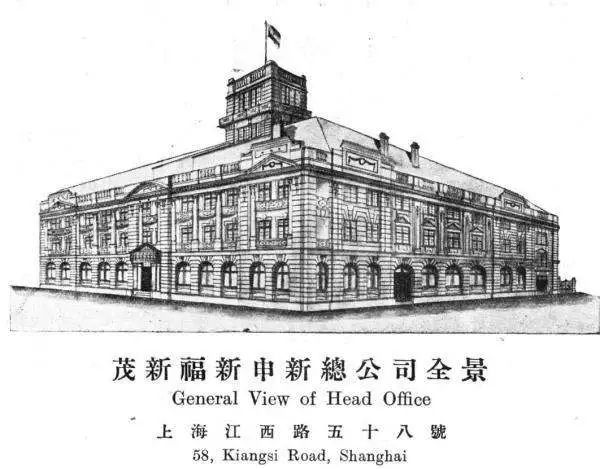

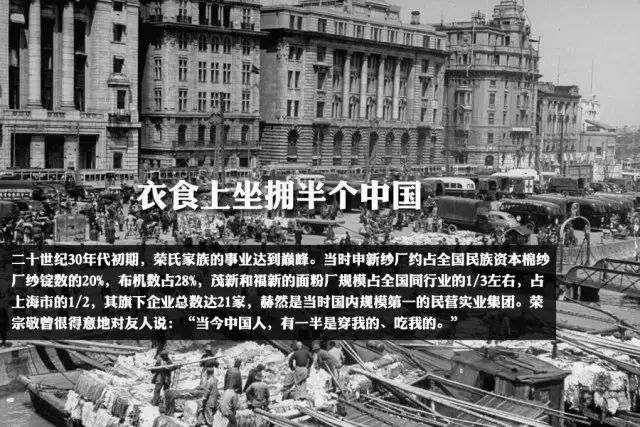

到20世紀30年代初,榮氏兄弟已經擁有茂新、福新、申新3個系統,在南京、漢口、濟南等地設立了37個分部,14家面粉廠,9家紡織廠,成為中國第一大民營實業集團。

申新紗廠擁有5300多臺布機,生產能力占全國民資的1/5;

茂新和福新能日產面粉10萬包,生產規模占全國面粉市場的1/3。

1933年,榮宗敬在自己60大壽時自豪地說:“如今的中國人,有一半穿我的,有一半吃我的。”

而榮氏家族的好日子,眼看就要過到頭了。

02

守業崩殂:

誰比綁匪更可恨?

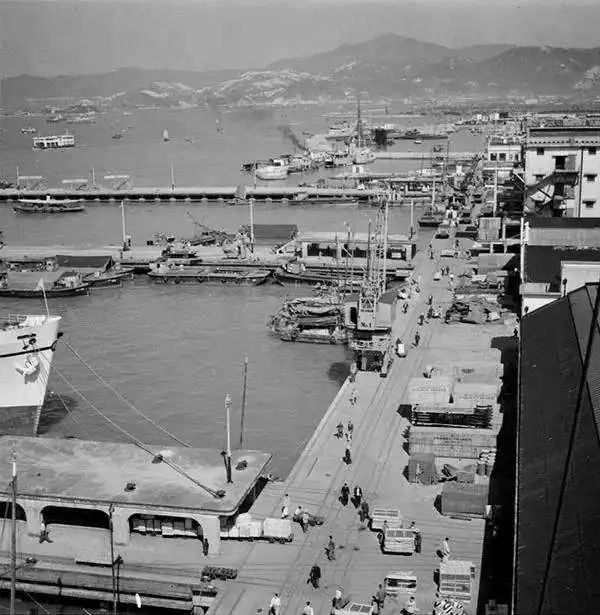

1938年1月4號深夜,一輛小轎車一腳急剎,停在了上海西摩路榮宅附近,榮宗敬倉皇鉆進車廂,飛馳至黃浦江碼頭,搭外國輪船到了香港。

他身后留下的,是2/3的榮氏產業被轟炸機的炮火夷為平地,上百臺英國精紡機被日本人盡數搗毀。

半年前的1937年8月13號,淞滬會戰爆發,中日雙方投入100萬軍隊參加戰斗,這是抗戰中規模最大、最為慘烈的戰役之一,上海全境被毀工廠2270家,榮氏集團損失慘重。

接二連三的打擊重創了榮宗敬,到港一個多月以后,他就因腦溢血猝然離世,這位65歲的老人,彌留之際還在勉力呼喊:“申新復業!”

自榮家發跡20多年來,榮宗敬一直大權獨攬,是榮氏企業的脊梁骨。他倒下了,誰來接他的班?

1937年到40年代末的十幾年,可以說是榮氏歷史上天昏地暗的一段時期。

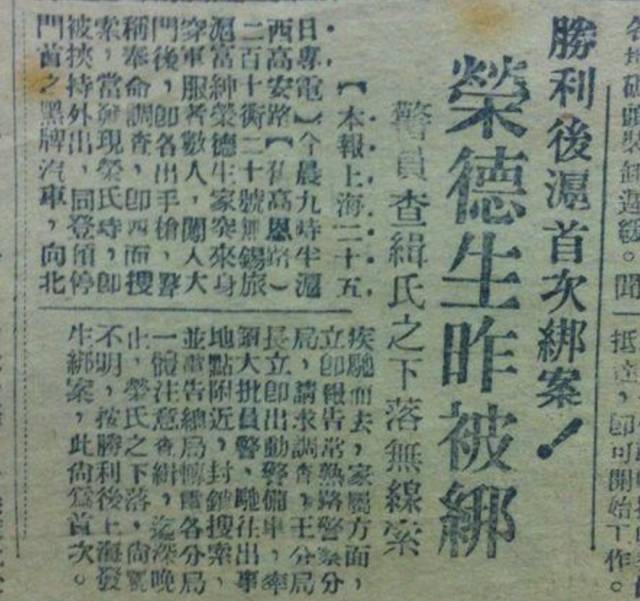

1946年4月25日上午,榮德生和兒子、女婿外出,在家門口突遭人攔車襲擊。匪徒將榮德生強行綁入一輛印有“淞滬警備司令部”標記的小車里,劫持而去。

榮家最后與綁匪商量,用50萬美元贖回榮德生。交款當天,榮家帶著兩皮箱美鈔等待交易,警備司令部的稽查人員忽然從天而降,搜走巨款,第二天,榮德生被綁匪雇車送回家中。

國民黨軍警向榮家索取“破案酬金”共計60萬美元,榮德生氣憤地說:“綁匪只要50萬美元,現在破案了,卻用去了60萬美元還不夠!真不如不破案的好。”種種證據表明,淞滬司令部與上海灘第一綁票案脫不了干系。

榮德生安然回家后,各種威脅、勒索電話、信件紛至沓來,持續兩年之久。

直到1949年上海解放時,當時中國的“十大資本家”,有9家舉家出逃遷徙,榮氏家族的大部分人都離開上海,唯獨榮德生執意留了下來。

“生平未嘗為非作惡,焉用逃往國外?”

資金的外流,讓留在內地的榮氏企業元氣大傷,榮德生在無錫老家照看廠子,而家族在上海的產業重擔,一下子就落到了榮德生四子榮毅仁的身上。

他和父親做了一樣的選擇——留在大陸,實業救國。

但沒想到,這個“國”卻要往他的身上潑臟水、捅刀子。

抗戰勝利以后,國民黨政府急于供應,大肆收購糧食,但又怕動靜太大,糧價飛漲,于是讓面粉商出面代購,時任行政院院長宋子文親自召見榮毅仁操辦此事。

沒成想,1948年,國民黨在東北戰場一敗涂地,黨內勢力互相推諉,尋找替罪羊。宋子文根基深厚,又是蔣介石的大舅哥,無人敢動,于是就把罪名扣到榮毅仁頭上,指責他賣給政府的面粉腐爛發霉,致使前線士兵吃完拉肚子,導致東北戰局慘敗。

后來榮毅仁了解到,他交上去的是30萬擔白面粉,可前線官兵吃到的都是發黑的硬饅頭,國民黨糧食部暗中掉了包,可他申訴無門。

1949年5月,上海地方法院向榮毅仁提起公訴,罪名是“侵占、玩忽、盜賣公有財物”,當局趁機向榮家勒索巨額賠款,榮家被迫送上黃金10條、美元5000,正在5月25號要開庭的時候,意想不到的情況發生了。

3

歸去來:

兩頓飯成就的萬億帝國

5月24號,庭審前一天的深夜,33歲的榮毅仁坐在客廳的沙發上,一宿沒有合眼。聽著窗外此起彼伏的炮火,他每分每秒,都在倒數著末日的降臨。

天蒙蒙亮的時候,一個廠長急匆匆開車來報告消息,說一路過來,看到解放軍都睡在馬路上。

榮毅仁不信,親自開車上街,看到馬路上和衣臥著不少穿黃色軍裝的軍人,有的已經起身,有的還在睡覺,有的拿出冷饅頭就著咸菜啃。

當他開到公共租界的的時候,被一個士兵攔住了。對方很有禮貌地告訴他,前面還有戰斗,不安全,請他先回去。

“我從來沒有看到過這樣的軍隊,說話這么和氣,就睡在大馬路上,對老百姓秋毫無犯。”

榮毅仁記得就在不久前,一股國民黨部隊在他家門口堆起沙包,架起機槍,要以他家為據點負隅頑抗,一旦開打,遭殃的必是他們全家。榮家只能雙手捧上兩根10兩重的大金條,他們才肯離去。

從1946到1949年,榮氏一族,因為被綁架、威脅、誣告、下獄,先后折損數百萬美元。一心復興祖業的榮毅仁,雄心壯志備受打擊,而就在他心如死灰、一蹶不振的時候,一個改變了他后半生的男人出現了。

上海解放一周以后,榮毅仁突然接到上海軍管會發來的請帖,請他次日出席一場工商界座談會。

家里人都怕他此行兇險——開會要是扣了人可怎么辦?但榮毅仁表示沒有選擇,必須去。

當時作為全國經濟“晴雨表”的上海,經濟已瀕臨癱瘓,想要穩定住局面,要靠“兩白一黑”——面粉、棉紗和煤炭,而榮氏產業獨占“兩白”。新政府想要穩定經濟,請榮毅仁出山,成了最關鍵的一步。

6月2號下午,榮毅仁和一批工商業代表走進了上海外灘的中國銀行大樓,上海市市長陳毅已恭候多時。

陳毅開口便講:“我知道,你們對共產黨是怕的,其實沒有啥可怕,你們看我們今天到會的幾位同志,不像是青面獠牙、殺人放火之徒吧?”眾人大笑。

一回到家,一屋子的親戚朋友都眼巴巴等著榮毅仁開口,他把外衣一脫,興奮地大聲說:“蠻好,蠻好!廠子里馬上開始準備,明天就復工!”

原來就在會上,陳毅拍拍榮毅仁的肩膀:你是榮氏企業留在上海的唯一合法代表,所有榮氏企業統統由你掌管。

“有什么困難可以找黨、找政府,黨和政府說話是算數的。”

榮毅仁笑瞇瞇地對家里人說:“好好準備準備,陳市長要來咱們家吃飯。”

有人質疑陳毅:“去跟資本家吃吃喝喝,立場是不是有問題?這簡直就是拉中共干部下水的‘鴻門宴’!”

陳毅回懟得非常干脆:“我帶頭,你們誰敢去的跟我去。怕這怕那,怎么去做他們的工作?”

就這樣,一頓飯下來,榮毅仁看到了新政府的新氣象,他決定全心和共產黨合作。

以為是鴻門宴,沒想到卻成了“紅門宴”。

飯前的陳毅并不知道,當時的榮家幾乎到了山窮水盡的地步。因為各房兄弟分了家,1000萬美元都被他們抽逃干凈,連機器和紗錠都賣了,留給榮毅仁的只有一堆爛帳和巨債。

此時的榮家,屁股底下坐著兩座火山:一是“資金短缺”,二是“勞資糾紛”。

不出半年,危機爆發。1950年2月,蔣介石從臺灣派遣空軍,連續對上海發動13次空襲。

正值農歷新年,榮毅仁帶隊恢復生產,突遭空襲,各廠原料和資金更加緊張,開工率不足,企業沒有任何盈利,發不出工人的工資。

那些眼巴巴等廠里發薪水過年的工人們不清楚真相,以為榮家故意克扣工錢。

申新六廠的一些女工干脆包圍了榮家,發現榮毅仁久出不歸,索性“占領”了榮家的客廳,女工們直奔廚房,切火腿的、煮大米的,大開“洋葷”,還有抱著孩子的女工,奶水脹了就朝墻壁上噴擠……

她們激憤地說:“老板不給阿拉飯吃,就到伊(他)屋里吃飯,拿不到工資就不走!”

榮毅仁得知情況,萬般無奈之下,找到陳毅求助。上海市政府、勞動部、工會組織一齊出動,幫申新紡織廠解決資金困難,很快平息了這場工人鬧事的風波,工廠恢復了正常的生產。到1951年底,人民銀行總共向申新貸款355萬元。

歷經此事,榮毅仁更深深感到共產黨政府與國民黨政府的不同,更堅定了跟著共產黨走的想法。

像榮家這樣得到政府鼎力扶持的上海商戶還有很多,沒過多久,上海就恢復了熱火朝天的產銷活力。

1949年6月初,上海剛剛解放的時候,全市工廠開工比例不足1/3;

到當年年底,上海私營工廠開工率已高達61.7%。

1950年6月,毛主席在中南海宴請全國政協委員,榮毅仁成了毛主席的座上賓,毛主席的一句話,深深地印在了榮毅仁的心里:“誰為人民做了好事,人民是不會忘記他的。”

為了支援抗美援朝,他主動捐獻七架飛機和大量衣物。

從1953年開始,榮毅仁帶頭申請辦理公私合營,讓自家企業“走向社會主義”。

而毛澤東在1956年初視察上海時,唯一選擇的公私合營企業,便是榮毅仁的申新九廠。

毛主席來到工廠,對榮毅仁說的第一句話便是:“你不是要我到廠里來看看嗎?今天我來了。”

毛澤東離開后,榮毅仁當即給他寫信,表示要在6天內實現上海行業的公私合營。

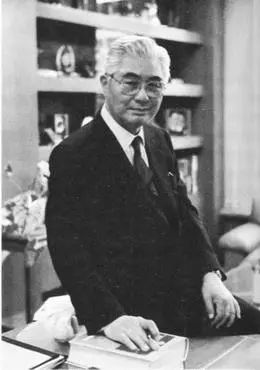

當年年底,全國的資本主義工商業改造基本結束,因為在這場運動中發揮了重要作用,榮毅仁得到“紅色資本家”的稱號。這個耐人琢磨的定位,似乎預示著更大的改變。

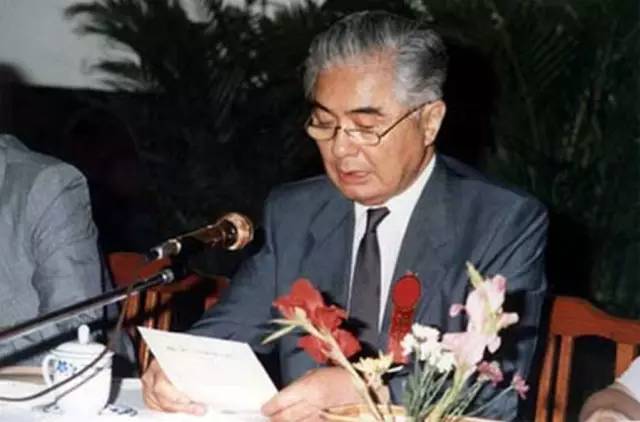

1957年,榮毅仁在陳毅的力薦下,成為上海市副市長。

1959年國慶十周年前夕,中央決定讓他來挑更重的擔子,擔任紡織工業部副部長。他跑遍了大半個中國,到產棉區、到田間抓紡織工業的基礎原料,全面改進紡織品,讓國產的棉布、絲綢、毛毯等產品在西方暢銷起來。

從1961年到1963年,中國紡織品出口創匯占全國出口總值的30%,位居出口大類的第一位。

半個世紀的顛沛流離,抵不過復興實業的拳拳之心。

1978年12月,中共十一屆三中全會發出了號召:“把全黨工作的重點和全國人民的注意力轉移到社會主義現代化建設上來”。

1979年1月,鄧小平在人民大會堂福建廳,接見了榮毅仁等五位中國工商界著名人士。

他對鄧小平說:“只要國家給我工作我就做,白天、黑夜,什么時候找我都行。我才60出頭,80歲前還可以做點工作。”

鄧小平對榮毅仁說:給你的任務,由你全權負責處理。處理錯了也不怪你。只要是把社會主義建設事業搞好,就不要猶豫。

這相當于是給了榮毅仁一柄“尚方寶劍”。

轉眼到了午飯時間,考慮到天氣寒冷,鄧小平風趣地說:“肚子餓了,該吃飯了,今天我們聚聚,我請大家吃涮羊肉。”

隨后,大廳一角擺起了兩桌火鍋。在寒冷的冬日,鄧小平與5人圍桌而坐,白菜、涮羊肉、白水火鍋、幾盅白酒,熱氣騰騰……后人將這場宴席,稱作鄧小平的“五老火鍋宴”。

回去以后,榮毅仁難掩激動的心情,多少個不眠之夜,時臥時起,徘徊尋思,在沒有助手的情況下,動筆寫出了呈送國務院的報告。

10天后,榮毅仁正式提出了建立“中國國際信托投資公司”的構想。

后來這家公司,有一個更為國人熟知的名字——中信。

榮毅仁意識到,與其像以前那樣組建一家單打獨斗的公司,不如創辦一家國際信托投資公司,做經濟發展的“催化劑”,用投融資幫助更多的企業。

創辦之初,國家經濟困難,中信的注冊資本為人民幣2億元,國務院首批撥款只能先給到2000萬。

遇到錢不夠用的時候,為了救急,榮毅仁把自己多年節省下來的存款1000萬元,以儲蓄存款的方式匯入公司。

我們今天認識的中信,是街上隨處可見的銀行、證券、地產公司,是整棟整棟的高樓大廈,但在當時,中信連一個自己的辦公室都沒有,三四十人擠在北京和平賓館的12間客房里,干累了就躺在地上打盹,起來接著工作。

在中信成立的第一年,榮毅仁接待了來自40個國家的4000多個來訪客人,和國內3000多人洽談了業務。

然而忙活了半天,中信真正談成的項目屈指可數,公司賬戶很快就掉到了7位數。

榮毅仁看在眼里,無時無刻不在思考著開源之道。他不想為國家添麻煩,只能在中信這個平臺上自尋出路。

當國內資本捉襟見肘,打不開局面的時候,榮毅仁焦慮地想著辦法,該怎么為更多的企業籌錢?

有一次,他去聯邦德國考察,他向德意志銀行的老董事長請教:怎么為國有企業募資?董事長說:你試試去國外發債。

他突然想到:用借債的方式搞投資,賺錢以后還債,既可以籌集資金,又可以促進項目建設,對外資來說也是高回報的好事,可謂“一石三鳥”。

簡直和他大伯榮宗敬舉債辦廠的思路如出一轍!

只不過當年借債,為的是家族企業擴張;而今日借債,為的是民族工業復興。

1982年,中信在日本發行了100億日元的私募債券,成為建國以來破天荒的頭一次,徹底救活了一個國家重點項目——儀征化纖。

當時買一件“的確良”都要排大隊的中國,穿衣服都是一件大問題。為緩解穿衣困難,國家決心重點發展化纖工業。

儀征化纖工廠一旦建成,能年產化纖原料50萬噸,相當于當時全國一年的總產量。

如果當時沒有中信救急的錢,這家全國規模最大的在建化纖企業很可能面臨停工、下馬的危險。

時任國務院副總理谷牧發話:錢不夠,找榮毅仁。

1984年,中信發行了300億日元、3億港幣、1.5億元德國馬克和1億美元的債券,為改革開放以后的中國工業化建設,爭取到了極為寶貴的資金援助。

從那以后,在國外發行債券,成為我國籌集建設資金的重要手段,強力地推動了社會主義經濟的發展。

在接受美國記者采訪時,榮毅仁用濃重的蘇南方言說了一句話:“資本回來了!”

在擔任中信董事長的14年里,榮毅仁沒有從中信拿過一分錢工資,也沒有占一股個人的股份,他把錢借給公司不是投資,“公司到時會如數奉還。”

連傻子都知道,一個高速增長的企業,哪怕在里面占上1%的股份,留給自己或者子孫后代,會帶來什么樣的回報。

到他離開的那一年,中信從一開始的20來人,發展到3萬多人,總資產800多億人民幣,下屬33家分公司,成為國際上鼎鼎大名的跨國集團。

1992年初春,已經88歲高齡的鄧小平南巡,發表了關乎中國社會主義命運的一系列重要講話,全社會形成了改革開放的新高潮。

1993年3月,第八屆全國人民代表大會召開,76歲的榮毅仁當選中華人民共和國副主席。

《柏林日報》評論說:“中國首次擢升一位商人和富翁擔任國家副主席,向國內外,特別是數百萬華僑表明了,中國領導人認真對待改革和向市場經濟過渡的決心。”

他辭去了中信董事長的職務,完成了一個企業家的價值和使命——創辦一家巨型企業集團,為國家建設引進巨額外資,促成一樁又一樁基建項目的實施。

榮毅仁成就了中信,中信也成就了榮毅仁的后半生。

他的侄女榮智美回憶說:“我四叔很幸運,他有他的信仰,一個人按照自己的信仰一直做下去,就能得到實現,今天他實現了。”

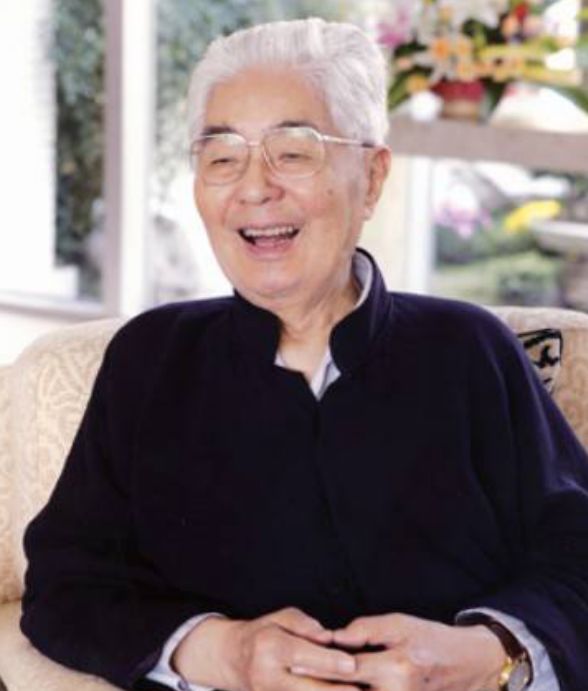

2005年10月26日,榮毅仁去世,享年89歲。新華社的通電中的形容是:

“中國現代民族工商業者的杰出代表,卓越的國家領導人,偉大的愛國主義、共產主義戰士。”

他的身后,留下了一個年營收4000億、資產6萬億的世界五百強。

他的身后,是一個正走向富強、民主、文明、和諧的社會主義現代化國家。

早在1956年1月20日,榮毅仁在接受新華社記者采訪時,就這樣解釋他作為一個資本家,為什么會選擇社會主義道路:

“我是一個資本家,但是我首先是一個中國人,我經常接觸到共產黨和人民政府的負責人,在經濟最困難的時候,在局勢最緊張的時候,黨的每一次分析,黨的每一個政策,毛主席的每一句話周到又全面,穩重又果敢,說到了就做到了”。

榮毅仁身體力行地向世界展示了:中國的資本家,可以有怎樣的信仰,可以有怎樣的品行。

1986年,榮毅仁在北京宴請索羅斯吃飯,交換名片的時候,索羅斯震驚了——榮的名片上只有三個字:榮毅仁。

他說:“我就是不想別人打電話影響我休息。”

生前,因為經常要會見外賓,榮毅仁總是身穿一件中山裝,胸前別一根派克的鍍金鋼筆,戴一塊百達翡麗的高級手表。

只有家里人知道,他退休以后,不需要應酬,在家里都非常樸素:身上的白襯衫發皺發黃,腳踩一雙黑色的布鞋,毛衣毛褲補了又補,襪子也是補了又補。

沒有人想象得到,這竟是自美國人給中國評選富豪榜以來,第一位問鼎首富的中國企業家。

而榮氏百年的財富傳奇,還將在榮家第三代、第四代人的身上繼續書寫。

我們該如何評價,榮氏家族20世紀的商業成就?

其實不用我們來概括,有人已經寫好了。

看完這篇文章,我希望你能記得,有一種中國人的光芒,叫做“榮氏之光”。

參考資料:

杜博奇:《榮氏百年 : 中國商業第一家族》

尹峰:《榮氏真相 : 中國第一家族企業百年傳奇》

楊旭:《榮氏兄弟:一代大實業家創業風云錄》

《人物》:《榮氏 一個百年家族的背影》